- •2.2. Мировоззренческие и методологические аспекты взаимосвязи философии и науки

- •2.3. Наука: определение, тенденции (закономерности) развития, классификация и функций

- •2.4 Основания науки

- •2.5 Познание как специфический вид человеческой деятельности

- •2.6. Научное познание: основные проблемы

- •Существенными достоинствами компьютерного метода являются:

- •►Появление проблемы непрерывного образования в конце XX в.

Существенными достоинствами компьютерного метода являются:

► глобальный и оперативный доступ к различным формам и видам научной информации;

► элиминация рутинных операций из исследовательского процесса;

► возможность математической обработки материала, использования компьютерной графики, составление таблиц, схем;

► моделирование объекта познания и интуитивных представлений о нем;

► обмен научной информацией и т.д.

Вместе с тем, обнаруживается и ряд негативных аспектов, связанных с использованием компьютера в информационно научном пространстве:

«потреоительское» отношение к информационным возможностям компьютера («скачивание» информации, создание вместо научных образов псевдонаучных «клипов»);

стереотипизация (компьютерная, фреймовая) мыслительной деятельности, ее канализация в рамках заданных программ;

► удаление из исследовательского процесса чувственного познания и др.

5. Синергетический метод. Данный метод представляет постнеклассическую науку в ее когнитивной практике, в Особенностях нового осмысления и познания мира. Синергетику следует рассматривать в нескольких аспектах.

Как новое видение действительности, новый образ реальности, не вписывающийся в представления и понятия предшествующей науки. Первоначально этот образ складывается из попыток объяснить возникновение порядка из хаоса. Это образ, формирующий новую научную реальность, ассоциирующуюся со сверхсложными, открытыми, самоорганизующимися . и саморазвивающимися, нелинейными и недетерминированными системами, обладающими необычными физическими свойствами пространства, времени, вероятными возможностями развития и катастроф.

2. Как новый способ постановки научных проблем во всеx сферах человеческого бытия - природной, социальной, духовной. Этот способ ориентирован на преодоление границ дисциплинарно ограниченного взгляда на реальность и проникновения в область тех таинственных глубин бытия, где его сущность, осмысливается как другая онтология жизни, созданная из другой реальности. Междисциплинарный характер синергетики проявляется в редуцировании парадигмы синергетики к различным видам физической, реальности. Междисциплинарный характер синергетики проявляется в редуцировании парадигмы синергетики к различным видам физической, биологической и социальной реальности: законам квантовой механики, теории относительности, генетическим и социобиологическим системам. Синергетика изменяет стратегическое направление исследования, вводя его в новый круг представлений о предмете познания:

Как инновационную методологию познания. Синергетика вводит новый класс релятивистских понятий, осмысливающих явления в иных методологических координатах (хаос, самоорганизация; бифуркация, нелинейность, флуктуация, аттрактор и т.д.), позволяющих увидеть другой горизонт событий и отразить их в адекватных логических конструкциях.

Конкретное изучение синергетики, ее метода познания и применения в интересах своего исследования потребует значительных усилий и времени. Но здесь скрыта возможность, увидеть объект исследования в новых образах, содержащих новые смыслы его понимания и описания.

2.7. Модели и этапы научного познания

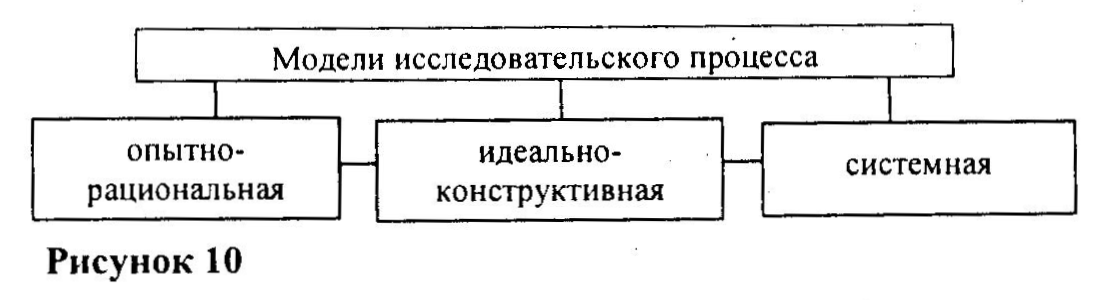

В принципе научное познание может стартовать с любого духовного феномена - фантазии, интуиции, необычного факта, научной проблемы, выдвинутой кем-то гипотезы, сомнения в существующей теории и т.п. Многовариантны и модели исследовательского процесса, формы организации научной мысли. Рассмотрим три характерные исследовательские модели, начинающиеся с различных объектов познания: опытно-рациональную, идеально-конструктивную и системную, рисунок 10.

Объектом познания опытно-рациональной модели является эмпирическая реальность, конкретные физические явления, изучаемые опытным путем, средствами наблюдения, эксперимента, измерения. Логическая Часть этого исследования заключается в рациональной интерпретации полученных данных: анализе, синтезе, обобщении, выделении и описании характерных свойств, определении вероятных тенденций развития и т.д. Эта модель познания, непосредственно связанна с практикой, опирающаяся на нее и во многом решающая именно практические задачи. Но не только практические: это исследование может быть частью более широкого и глубокого познания действительности.

Другая (идеально-конструктивная) модель познания начинается с мысленного создания объекта познания. Если в опытно-рациональном познании объект уже задан реальностью, то здесь его еще нужно сконструировать методом идеализации. Идеализация, формирование теоретического конструкта сама по себе исключительно важная и сложная процедура, от которой зависит вся дальнейшая исследовательская деятельность. Из истории науки XX века можно привести немало примеров создания научно эффективных идеальных моделей, использованных в качестве модели познания: инерциальные системы, движущиеся со скоростью света и «искривленное» пространство в теории относительности Эйнштейна, планетарная модель атома в физике элементарных частиц и др.

В этой модели познавательной деятельности исследование осуществляется на основе конструктивно-генетического метода, развивающего из теоретических конструктов (моделей) путем логических процедур («мысленного эксперимента» B.C. Степин) новые понятия, теоретические образы, описывающие и раскрывающие исследуемое пространство.

► Третья модель познания (системная) объединяет в себе две предыдущие. В ней опытно-рациональное познание, также как создание и исследование теоретических объектов являются моментами общей системы исследовательского процесса. Причем, первая часть его играет уже не Самостоятельную, а пропедевтическую роль, подготавливая материал для конструирования теоретического объекта.

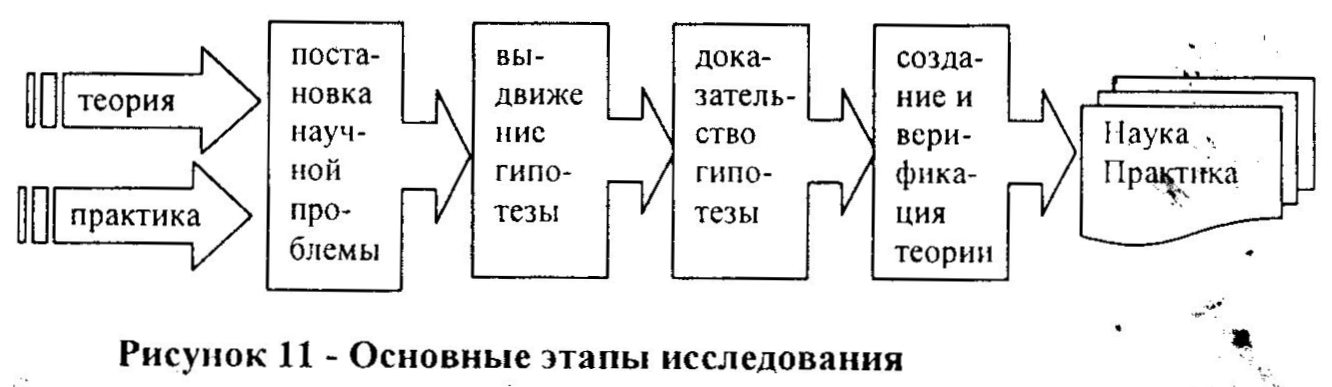

В этой модели можно выделить следующие этапы познавательной деятельности, см. рисунок 11.

Начало исследования. Научная проблема. Осмыслить этот этап научного, исследования, значит, ответить на три основных вопроса:

в чем смысл научной проблемы;

как осуществляется ее выбор;

► какую роль она играет в познавательном процессе. Существует, переходящее из одного учебного пособия в другое, утверждение о том, что проблема - это «осознанное незнание». К этому надо добавить, что это «осознанное незнание» на самом деле является глубоким знанием уровня исследования объекта в целом, его отдельных сторон, неисследованных вопросов, познавательных возможностей теории, которые его изучают. Еще Аристотель писал: «Когда мы знаем что [что-нибудь есть], тогда мы ищем [причину], почему оно есть». Проблемное знание превосходит существующее представление о предмете исследования и намечает новые пути в его познании. Это находит выражение в описании содержания проблемы, где указываются существующий предел в исследовании объекта и перспективы его преодоления. Научность проблемы связана с всесторонним изучением фактических данных и теоретических концепций, характеризующих объект исследования. В- ее структуру входят не только вопросы, но и проверенные достоверные знания.

Выбор научной проблемы имеет несколько оснований:

практическое;

теоретическое;

мировоззренческое;

интеллектуально психологическое.

Исходным началом при выборе научных проблем, прежде всего, является практическая или теоретическая необходимость, вызывающая интерес к неисследованной реальности. При этом начало движения научной мысли, выбор объекта и проблемы исследования, не только научно, но и социально детерминированы культурными и ценностными факторами общественного бытия.

Выбор теоретической проблемы обусловлен и научной картиной мира, парадигмой и стилем мышления, характерным для определенного этапа развития науки. Как пишет академик B.C. Степин: «Ядро исследовательской проблематики и саму форму постановки исследовательских залам во многом определяет картина мира»20. В справедливости этих слов мы могли убедиться, рассматривая историю науки. Действительно, смена научных картин мира определяла и новую проблематику, и новый стиль научного познания. В частности, механистическая картина мира, созданная классической наукой, влияла не только на проблематизацию и методологию исследования природы, но и социально гуманитарных объектов. На детерминирующую роль научной парадигмы в выборе исследовательских проблем указывает Т. Кун: «приобретая парадигму, научное сообщество получает, по крайней мере, критерий для выбора проблем, которые могут считаться в принципе разрешимыми... В значительной степени это только те проблемы, которые сообщество признает научными или заслуживающими внимания членов данного сообщества».

Выбор научной проблемы имеет и интеллектуально психологический фон, созданный необходимостью нового взгляда на вещи, преодоления психологической инерции, старого, давно существующего традиционного понимания предмета исследования. «Поэтому для настоящего теоретика ничего не может быть интересней, чем такой факт, который находится в прямом противоречии с общепризнанной теорией: ведь здесь, собственно, и начинается его работа» ".

Научная проблема может возникнуть в результате эмпирического исследования, когда возникает необходимость теоретически обосновать научные факты, понять их физическую сущность, выяснить лежащие в их основании законы.

Рассматривая место и роль проблемы в познавательной деятельности, обратите внимание на мысли К. Поппера, высказанные им в учении «о трех мирах» - (1) мире физических объектах (состояниях). (2) мигде ментальных (мыслительных) состояний и (3) мире объективного содержания мышления (языка, мифов, научных, религиозных, нравственных идей и т.д.)21. Третий мир у известного английского философа - основателя эволюционной эпистемологии - продукт человеческого разума, в котором наряду с понятиями, конкурирующими идеями и концепциями находятся проблемы, как исследовательские задачи, которые надлежит решать. К. Поппср выделяет объективный и психологический аспекты проблемы; последний характеризует степень ее понимания: человек может не всегда правильно понимать смысл проблемы. Эволюция научного знания представлена К. Поппером как динамика движения мысли от одной проблемы к другой. Появившаяся проблема (Pi) инициирует ее решение на основе некоторых существующих теорий. Эти теории подвергаются критическому анализу, выявлению их ограниченности, когнитивной недостаточности. В результате этого процесса, уже из нашего познания возникает новая проблема (Р2). указывающая на достигнутый уровень научного знания.

Развитие проблемы. Гипотеза. Исследование проблемы, ее осмысление на основе эмпирических данных и теоретических методов приводит к появлению качественно новой формы проблемного знания - гипотезы (греч. hypoihеsis - основание, предположение). Гипотеза это тоже проблема, но более глубоко осмысленная и теоретически обоснованная, а самое главное, содержащая предположение о сущности до сих пор неизвестного. Характерная особенность гипотезы - вероятностный характер, содержащихся в ней знаний. Необходимо понять, в чем суть гносеологической вероятности, как она возникает и как превращается в достоверное знание.

Следует раскрыть и традиционно дискуссионный вопрос о соотношении рациональною и интуитивного знания в выдвижении гипотезы. Например, К. Поппер рассматривает процесс зарождения новой идеи полностью иррациональным; по его мнению, логическим является только ее обоснование. Очевидно, это - слишком радикальное суждение, абсолютизирующее роль интуиции. Преувеличение значения интуиции в научном познании также не оправдано, как и исключение ее из творческого процесса.

В процессе анализа данного этапа познания существенное значение имеет осмысление различных оснований для выдвижения гипотез:

фактологических;

теоретических;

трансфертных или ассоциативных.

Особым видом гипотез выступают теоретические конструкты (идеальные модели), создаваемые методом идеализации, соответствие которых реальным объектам, физическим явлениям носит вероятностный характер.

Доказательство гипотез. Доказательство гипотез занимает особое место в научном познании мира, являясь важным свидетелем их жизненной необходимости или бесплодной тщетности усилий. Вся история науки - это история доказуемости и опровержения знаний, истинности и заблуждения человеческого ума. Сама гипотеза «молчит»,' не может вынести окончательный вердикт о своей истинности. В конечном счете, критерием истины является практика. Существует несколько вариантов верификации гипотез:

► непосредственная проверка гипотезы практикой;

опосредованная проверка гипотезы практикой, когда из теории делаются логические выводы, подтверждаемые практикой;

доказательство теорий, методом их соответствия (соотношения) с ранее доказанными теориями, научными положениями.

Завершение исследования. Создание теории. Высшей ступенью познания является теория, система логически построенных знаний об изучаемом объекте. Проблема построения теоретического знания впервые рассматривается в «Началах» Эвклида, первого дошедшего до нас теоретического сочинения по математике. В настоящее время различные аспекты теории изучаются философией, логикой, историей науки, психологией, социологией и др. дисциплинами.

Классификация теорий осуществляется по разным основаниям. С точки зрения способов их создания можно выделить два самых широких класса теорий - нарративные (описательные) и математизированные. Первый класс теорий описывает эмпирический материал (поэтому их нередко называют эмпирическими теориями), выделяя в нем существенные признаки, общие тенденции, устанавливая индуктивным методом закономерности развития событий, явлений в данной сфере бытия. Показательными теориями этого класса являются эволюционная теория Ч. Дарвина, физиологическая теория И.П. Павлова, психоаналитическая теория 3. Фрейда и т.д. Методологическая ограниченность этих теорий связана с их определенной абстрактностью, исключением из познавательного процесса количественного анализа.

Второй класс теорий - математизированные научные теории, использующие в качестве основного метода познания математический анализ и математические модели. Математический аппарат является основой современной научно исследовательской деятельности, применяемый в широкой области изучения природных и социальных объектов. «Цифровая революция» начавшаяся во второй половине XX века значительно раздвинула необозримые горизонты математической интерпретации реальности, рельефно обозначив путь к созданию принципиально новой информации о человеке и окружающем нас мире. Если традиционная фотография фиксировала изображение на светочувствительной пленке, то сегодня оно может быть записано цифровым кодом. В современной науки и основа человеческой жизни - геном представляется в цифровом виде, позволяющем осуществлять эффективные исследовательские программы. Пророчески звучат слова, сказанные Галилеем: книга природы написана языком математики.

Математика, создавшая классическую науку, сделала приоритетным в познавательной деятельности дедуктивный метод построения теории. Сами дедуктивные теории могут быть построены различным способом и в зависимости от этого делятся на 1) аксиоматические, выведенные из аксиом или лемм (ранее доказанных положений), 2) конструктивные, вытекающие из идеальных моделей, создаваемых исследователем, 3) гипотетико-дедуктивные, следующие из гипотез, созданных ранее на основе эмпирического материала, интуитивных предположений или существующих теорий.

Теория создается в процессе всего научного познания, на всех его этапах и является всесторонне обоснованным его итогом. История науки позволяет нам не умозрительно, а на основе изученных реальных теорий судить о том, как они создаются, как формируется их научное пространство. Существенное значение для понимания заключительного этапа исследования имеет осмысление исходных элементов, формирующих структуру и содержание теории:

► эмпирической (фактологической) основы, совокупности фактов, полученных в результате наблюдений, экспериментов, измерений, требующих теоретического обоснования;

теоретической базы: аксиомы, гипотезы, научные знания, законы, относящиеся к исследуемому объекту;

методологической основы: диапазон эмпирических, логических компьютерных и других методов («методологическое кольцо»), используемых в теории;

► категориально-понятийного (лингвистического) аппарата, языка

науки;

► совокупности следствий вытекающих из данной теории. Следствия могут не только объяснять природу существующих явлений, но и вести к новым открытиям.

Современная наука допускает различные теоретические интерпретации физической реальности (например, в квантовой механике, теории относительности и синергетике). Эти допуски вытекают из разных методологических оснований: одни - из отрицания истины в науке («эпистемологический анархизм» Фейерабенда), другие - из релятивности истины, ее постоянной изменчивости, фиксируемой принципом фальсификации Поппера, третьи - из практической целесообразности теории (гносеологический прагматизм), четвертые - из представления о конвенциальном характере истины в разных научных сообществах. Очевидно, во всех этих допусках должна присутствовать обоснованная мера, толерантность, определенная доля когерентности, их согласованности в общей системе представлений о характере и специфике теоретического видения мира.

2.8 Наука как социальный институт, субъект общественной, духовной и нравственной жизни общества

Изучение данного вопроса включает следующие проблемы.

1. Сравнительный анализ различных подходов к определению науки как социального института. Организационный - социальный институт как способ организации профессиональной деятельности ученых, регулирующий и направляющий ее на решение общественно важных задач. Ценностно-функциональный - наука как сообщество ученых, основанное на общих ценностях и целях, устойчивых традициях, авторитете и самоорганизации. Такой подход характерен для концепции американского социолога Р. Мертона. Он же выделяет и нормативную базу, императивы, регулирующие деятельность научного сообщества:

- универсализм: научные идеи, высказывания справедливы везде в аналогичных условиях, их истинность не зависит от того кем они высказаны;

-коллективизм;

-бескорыстие;

- организованный скептицизм.

2. Рассмотрение исторического процесса институализации научной деятельности, включающего в себя следующие аспекты.

► Образование научных сообществ - профессиональных объединений ученых в рамках общих исследовательских интересов, целей и задач. С точки зрения Т. Куна научное сообщество является субъектом парадигмы науки, оно принимает или отвергает ее фундаментальные теории.

► Возникновение исторических типов научных сообществ:

- «республики ученых» XVII века - переписка между учеными Европы (исключительно на латыни), объединяющая их вокруг общих научных интересов;

- научных сообществ, в рамках определенных дисциплин (дисциплинарно организованные сообщества); одно из первых таких сообществ возникло в конце XVIII века среди немецких химиков, объединившихся вокруг журнала «Химические анналы»;

- национальных ассоциаций ученых (Лондонское королевское общество - 1660 г., Парижская академия наук - 1666 г., Берлинская академия наук - 1700 г., Петербургская академия наук - 1724 г. и Т.д.);

- межнациональных научных организаций, например, Всемирная федерация научных работников, основана в 1946 г.

► Образование «невидимых колледжей» и научных школ. Понятие «невидимый колледж» введено Д. Берналом, и исследовано Д. Прайсом. Невидимый колледж - это неформальное дисциплинарное сообщество, основанное на общих интересах, коммуникативных связях, личных контактах. В отличие «невидимого колледжа» научная школа основана на авторитете ученого-лидера, в определенной области знаний.

3. Выяснение проблем целенаправленной подготовки научных кадров:

развитие университетского образования, первые университеты возникают в XII - XVII вв. (Парижский - 1160 г., Оксфордский - 1ф7 г., Кембриджский - 1209 г., Падуанский - 1222 г. и т.д.); ■

возникновение политехнического образования по типу известной Политехнической школы в Париже, в которой преподавали ученые с мировым именем Лагранж, Лаплас, Карно и др.;