- •2.2. Мировоззренческие и методологические аспекты взаимосвязи философии и науки

- •2.3. Наука: определение, тенденции (закономерности) развития, классификация и функций

- •2.4 Основания науки

- •2.5 Познание как специфический вид человеческой деятельности

- •2.6. Научное познание: основные проблемы

- •Существенными достоинствами компьютерного метода являются:

- •►Появление проблемы непрерывного образования в конце XX в.

2.6. Научное познание: основные проблемы

На заметку аспирантам. Область философии науки, изучающая познавательную деятельность, представляет особый интерес для аспирантов и соискателей. Ее рассмотрение должно быть направлено на овладение современной методологией научного мышления, ее творческое использование в диссертационном исследовании

Анализ научного познания предполагает рассмотрение следующих вопросов:

видов научных знаний (эмпирических и теоретических) и соответствующих методов их получения;

характерных этапов, моделей и форм исследовательской деятельности;

► способов создания научных теорий и их верификации.

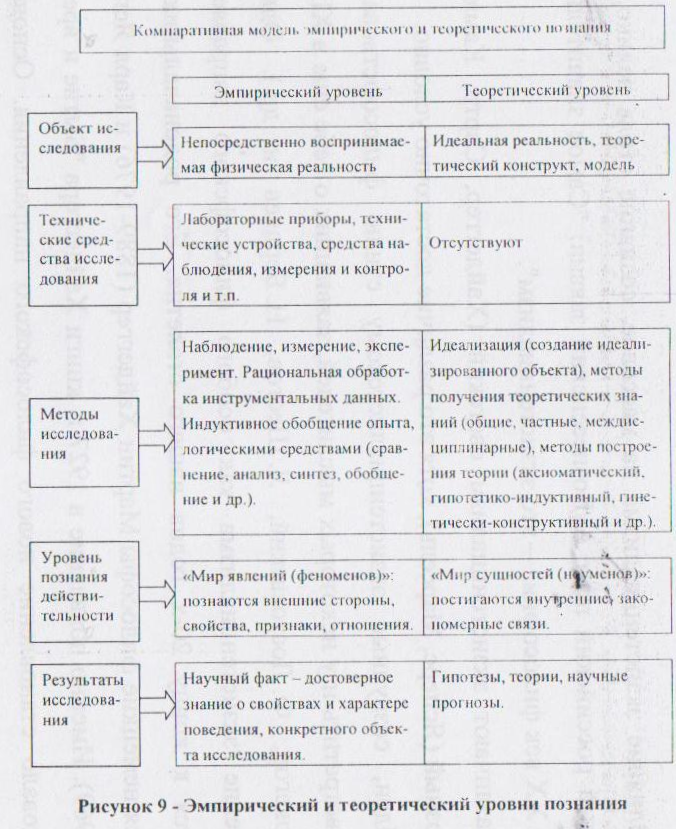

Н Виды научных знании и методы их получения. В науке существуют два вида знаний, которые образуют ее эпистемологическое содержание: эммпирическое и теоретическое. Каждое из них выполняет свои необходимые для науки познавательные функции: эмпирическое знание рассматривает и систематизирует факты, а теоретическое логически осмысливает их на уровне понимания сущности и закономерности. Как показывает история науки именно в результате соединения эмпирических данных с их теоретическим (математическим) обоснованием (в исследованиях Галилея и Ньютона) возникает научное естествознание. Эмпирия и теория - два крыла науки, необходимые для ее подъема и непрерывного набора высоты. Различие между теоретическими и эмпирическими знаниями схематично можно представить в следующей виде, рисунок 9.

Комментарии к модели. Существенная особенность эмпирического познания заключается в непосредственном взаимодействии субъекта с исследуемым явлением. Эта непосредственность определяет специфичность эмпирических методов, способных получать исходные данные об объекте. К ним относятся:

► наблюдение;

измерение;

эксперимент.

Раскрывая содержание этих методов, следует осмыслить революционный переворот и эмпирических способах познания, связанный с внедрением в когнитивный процесс наукоемких технических средств, значительно расширивших горизонты и возможности научных наблюдений, измерений, экспериментов. С внедрением таких средств, стало возможным исследовать не только макромир, но и мир элементарных частиц, инновационные виды материалов и энергии. В этой связи важно осмыслить новую ситуацию, сложившуюся в субъектно-обьектных отношениях неклассичс-ской науки, в которой субъект в ходе эксперимента может сам конструировать объект познания.

Следует иметь в виду и то, что эмпирическая методология представляет собой факторгруппу, включающую в себя некоторые элементы из другой системы знаний. Кроме специфических для эмпирического познания методов, в нем присутствуют методы более широкого профиля, характерные и для теоретического познания: сравнение, анализ, синтез, индукция. Действительно, наблюдая, экспериментируя, измеряя, исследователь в то же время сравнивает, анализирует, обобщает результаты. Например, Т. Брате годами наблюдал движение планет, измерял, обрабатывал данные, составляя астрономические таблицы, позволившие впоследствии его ученику Кеплеру сформулировать законы небесной механики.

Результатом эмпирического познания является научный факт, означающий достоверное знание о свойствах и характере поведения, конкретного объекта исследования, полученное соответствующими средствами познания. 'Эмпирическое знание - это знание фактов. Поэтому существенное значение лля аспирантов и соискателей имеет анализ научного факта, характеристика его особенностей, отличия от обыденного знания и опыта, выяснение гносеологических возможностей и познавательных функций в создании теории.

Поскольку факт не решает все гносеологические проблемы, он продолжает свое движение в другой фазе научного познания, включается в орбиту теоретического исследовании, подвергается, прежде всего, научной экспертизе с позиции существующих законов, где наступает «момент истины»: вывод о соответствии или несоответствии факта существующей Теории. Подобная ситуация сложилась, например, на рубеже перехода от классической науки к неклассической. когда эксперименты с распространением электромагнитных частиц нельзя было объяснить законами ньютоновской физики. Если наука не способна объяснить факт с точки зрения существующей теории, возникает необходимость в создании новой теории и смене парадигмы научною мышления. Так и случилась в выше Приведенном примере: возникла новая, релятивистская физика теория ivniocit тёлыюсти Эйнштейна.

Пун. к теоретическим знаниям прокладывают различные метлы познания. Аспирантам И соискателям кроме традиционных методов классической науки (сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция, математический метод и др.) необходимо осмыслить содержание и практическое применение инновационных способов познания, характерных для неклассической и постнеклассической науки.

Метод репрезентации. Его смысл заключаемся в замещении реального объекта исследования ею образом, моделью. ЯЗЫКОВОЙ струму-рой, символом п in., которые выступают в качестве «посредника» (медиума) между субъектом и объектом познания, или другими словами представляют объект исследования Данный метод значительно повышает роль субъективного фактора в познании и оппонирует теории пассивного отражения реальности, поскольку сам исследователь выбирает, что будет замещать объект познания. Полому любая репрезентативная конструкция в эпистемологии представляет не только объект, но и определенной мере субъект познания, уровень сто понимания проблемы и креативных возможностей. Особую роль в научной репрезентации занимает, исследование объекта на моделях, моделирование

Метод интерпретации. Интерпретация разьяснение, истолкование смысла, значения текстов, теоретических положений, философских идей, логических конструкций, математических формул и тле Это - универсальный метод оценки и обработки изучаемого материала, используемый в широком диапазоне философских, гуманитарных, социальных и естественных дисциплин.

Конвенционный сносов познании. Современное познание носит характер дискурса, доказательств, опровержений и опенок концепций, теории, гипотез в границах определенного научного сообщества, в котором сложились общие для всех «правила игры», эпистемологическая парадигма и стиль мышления. Поэтому научная деятельность это - способ познания, регламентируемый нормами-конвенциями, принятыми в конкретной научной среде. Их очевидность особенно проявляется на языке науки, проблеме выбора оптимальной теории, способах се доказательств. Природу конвенциальных норм в науке исследовали К. Поппер. А. Пуанкаре, Р. Карнап. М. Вебер и др. Пуанкаре считает, что согласительная норма в науке, не означает се произвольного характера. В ней возводятся в регулятивные правила, сформулированные в науке законы и принципы, которыми не только принято, но и удобно пользоваться в коммуникативной по своему характеру научной деятельности. Поппер наряду с гносеологической проблематикой акцентирует внимание на этическом аспекте научной конвенции, которая предполагает нравственную ответственность ученых за выбор конвенциальных норм научной деятельности.

4. Компьютерный метод познания. Во второй половине XX века сформировалась дисциплина, специально изучающая возможности компьютерных исследований, получившая название когнитологии. Центральное место в ней занимают проблемы компьютерного моделирования. Основной дискуссионной темой в этих проблемах является вопрос о том, насколько адекватно отражается в компьютерном моделировании исследуемая реальность, является ли, вообще, компьютерные технологии средством познания или они ограничиваются только формализацией полученных знаний, их хранением, трансляцией и репродукцией.

Часть ученых считает, что когнитология, компьютеризация, выражает инновационную, постнеклассическую парадигму научного знания. По их мнению, с компьютером в методологию науки пришло новое понимание того, «как следует изучать знание»18. Один из способов репрезентации знаний в компьютере обосновывает теория фреймов. Фреймы (англ. frame - каркас, рамка, остов) - матрицы, ситуации, сценарии, по которым складываются компьютерные знания. Гносеологический смысл фреймов заключается в том, что в них выражены знания, которые стали стереотипами (когнитивными аксиомами), не нуждающимися в исследовании, нормализирующие мышление и формирующие различную драматургию познавательного процесса. Например, таким фреймом являются представления, связанные с понятием «движение» - скорость, пространство, время.