- •2.2. Мировоззренческие и методологические аспекты взаимосвязи философии и науки

- •2.3. Наука: определение, тенденции (закономерности) развития, классификация и функций

- •2.4 Основания науки

- •2.5 Познание как специфический вид человеческой деятельности

- •2.6. Научное познание: основные проблемы

- •Существенными достоинствами компьютерного метода являются:

- •►Появление проблемы непрерывного образования в конце XX в.

2.5 Познание как специфический вид человеческой деятельности

В этом разделе рассматриваются общие философско-научные проблемы познания:

► вилы познавательной деятельности (соотношение научного, обыденного, художественного и религиозного познания);

субъект и объект познания:

чувственная и рациональная ступени познания, роль интуиции:

проблема истины в познании;

роль практики в познании и лр.

Й Субъект и объект познания. Определится в ключевых Понятиях гносеологии: «субъект» и «объект» познания не так просто. Во-первых, в виду их специфической корреляции: в одном отношении субъект является таковым, а в другом - он сам становится объектом исследования (наприимер. научный коллектив), во-вторых, в силу того, что в процессе развития науки существенно менялись представления о субъектно-объектных отношениях.

Проанализируйте различные аспекты соотношения субъекта и объекта:

онтологический: отражающий конкретную область исследования, многообразные природные, социальные и антропологические явления;

гносеологический) в этом плане соотношение субъекта и объекта рассматривается как идеальный образ объекта, возникший в результате его познания;

► аксиологический, направляющий внимание субъекта на ценностные свойства объекта познания.

На заметку аспиранту. Внимательно отнеситесь к современной интерпретации объекта познания. Выясните сущность и гносеологические возможности теоретического объекта познания, которые в логикометодологических исследованиях называют также теоретическими конструктами или абстрактными объектами |

В этой связи представляется важной интерпретация академиком М.Э. Омельяновским принципа наблюдаемости Эйнштейна. Он подчеркивает различие трех реальностей: «объективной реальности» - обозначающей объективный мир, изучаемый в науке, «эмпирической реально-стн» - наблюдения и факты, образующие эмпирическое знание и «теоретической реальности» - определяемой теоретическими моделями и законами. У Эйнштейна принцип наблюдаемости связан с теоретическим видением реальности, которое создает особый, отличный от эмпирического объект познания.

В отличие от эмпирических объектов теоретические объекты (конструкты) создаются путем идеализации - мысленного конструирования объектов не существующих, но имеющих прообраз в действительности. Формирование идеализированного объекта осуществляется 1) путем абстрагирования - отвлечения от группы свойств рассматриваемого конкретного явления и 2) выделения в этом явлении интересующих нас свойств, придание им самостоятельного статуса. Теоретические конструкты (объекты познания) могут создаваться не только на основе эмпирического материала, но и на основе теорий, идей, интуиции. Распространенным способом образования и исследования идеализированного объекта является формализация, отражение объекта в знаковой форме, в частности математическое моделирование.

Мысленное конструирование теоретических объектов связано не только с принципом наблюдаемости (за этим объектом и косвенно за реальным феноменом) в трактовке Эйнштейна, но и с его принципом простоты. В отличие от реальных объектов, сложность которых образуют многие существенные и несущественные, детерминированные и недетерминированные, случайные и необходимые, постоянные и временные и многие другие отношения, которые трудно вместить в единое исследовательское пространство, идеализированный объект, актуализируя только необходимые и достаточные для исследования стороны, обладает сравнительной простотой.

Теоретические конструкты лежат в основе генетически-конструктивного метода познания, который активно разрабатывался в отечественной философии науки в последние десятилетия XX века. В рамках генетически-конструктивного метода развертывание знаний осуществляется путем оперирования абстрактными объектами, исследование которых позволяет вводить новые понятия, продвигаясь к созданию теории.

Рассматривая историю науки, мы обращали внимание на изменение соотношения субъекта и объекта в разных парадигмах научною мышления. В рамках этого процесса важно понять образование различных типов научной реальности, существенной характеристикой которой является взаимосвязь субъекта и объекта. В классическом типе научной реальности внимание исследователя концентрируется на объекте: нее. что относится к субъекту, средствам и операциям его деятельности элиминируется ИЗ сферы познания. И неклассичском типе научной реальности учитывается влияние субъекта (создание им теоретических объектов) и средств познания (например, в квантовой механике), возникает концепция «доверия» к субъекту познания. Постнеклассичсский тип научной реальности, кроме особенностей неклассического типа (влияния субъекта и средств познания на результат) включает новый, а именно социальный элемент - соотношение получаемых знаний об объекте с ценностно-целевыми установками".

Каждому типу научной реальности соответствует определенные типы системных объектов. Классическому - простые, неклассическому сложные, постнеклассическому - саморазвивающиеся системы с синергетическими характеристиками.

Необходимо обратить внимание и на существенную трансформацию в понимании субъекта познавательной деятельности. В современной науке субъект функционирует на трех взаимодействующих уровнях, индивидуальном, коллективном, общественном. При этом усиливается роль научных сообществ, институтов, организаций, совместно исследующих крупные научные проекты.

Общая характеристика процесса нотация: чувства, разум, интуиция. Проблемы познания с самого начала возникновения философии были и остаются ее приоритетным направлением. Первая наивно-реалистическая модель познания возникает еще в атомистической школе Демокрита.

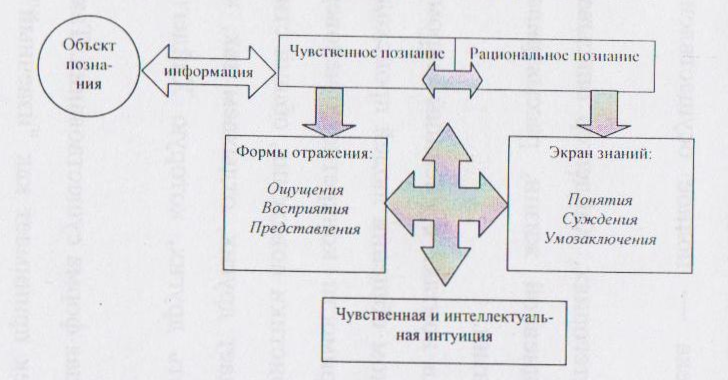

Современная двух уровневая (чувственно-рациональная! элементарная схема познавательного процесса выглядит следующим образом, рисунок 8.

В процессе развития человека возникают две формы его познавательных возможностей - чувственная и рациональная. В гносеологии этот факт нашел отражение в появлении качественно различных концепций познания: сенсуализма и рационализма. Обратитесь к истории философии, рассмотрите сущность, характерные особенности, познавательные возможности сенсуализма и рационализма, ответьте на вопрос, почему нельзя абсолютизировать и противопоставлять эти формы знаний.

Рисунок 8 – Чувственная и рациональная ступени познания

Существует единый процесс познания, в котором можно выделить две ступени: чувственную и рациональную. Каждая ИЗ них решает свои познавательные задачи, поэтому не может быть элиминирована из процесса познания или заменена другой формой КОГНИТИВНОЙ практики. Рассмотрение чувственного и рационального познания должно включать в себя выяснение следующих вопросов:

анализ форм и гносеологических возможностей чувственной ступени познания: ощущений, восприятий, представлений.

понимание «механизма» перехода от чувственного отражения к рациональному познанию, роли в этом качественном «скачке» абстракции и идеализации.

выяснение характерных особенностей и форм рационального, логическою познания - понятий, суждений, умозаключений.

При сравнительном анализе чувственного и рационального познания следует учесть замечание Гегеля о том, что понятие нередко путают с представлением. Представление и понятие относятся к различным уровням познания: первое - к чувственному, второе к рациональному. В представлении мы имеем вещь в целом, не расчлененную на существенные и несущественные стороны. В понятии же выделены только существенные, характерные свойства предмета. Большинство людей, по замечанию известного немецкого философа, имеют представления, а не понятия о вещах.

Особое место в познавательном процессе занимает интуиция Она возникает и на уровне чувственного познания (чувственная интуиция, предчувствие, «шестое чувство»), и на рациональной СТУПСНИ познания (интеллектуальная интуиция, по выражению Декарта). Мигуипня сто знание, возникающее непосредственно, без осознания условии и ЛОГИКИ его получения Гели рациональное мышление на пути к знанию образует логическую цепочку суждений и умозаключений, го интуиция «сразу», «вдруг» обнаруживает смысл вешей. Ситуацию интуиции можно охарактеризовать словами знаменитого художника Пабло Пикассо: «Я не ищу. я нахожу». Как показывают современные исследования интуиции, в се основе лежит значительный опыт практической и духовной деятельности человека, плотная информационная загруженность его сознания. Гносеологическая ценность интуитивного знания состоит в том, что оно способно прорвать границы сложившихся стереотипов, логических схем. «накатанных» программ и увидеть другие дали, открыть новое решение проблем.

Проблема истины а фкяоеофин науки. Проблема истины является одной из центральных и дискуссионных проблем в философии науки

Необходимо проанализировать следующие основные концепции ис- тины: '

Теорию корреспонденции, или соответствия знания действшель-ности. Здесь важно понять, что представляет собой истина как гносеологический образ действительности, в чем заключаются ее субъективные и обт.сктнвныс аспекты, в каком смысле можно говорим, об неiпне как субь-евтивно-объеВлШВНОМ феномене.

Концепциюр

амутыяистины. Истина, по выражению Гегеля, «не готовая отчеканенная моиоа». а процесс движения от Незнания к Пинию, от знания одного порядка к более глубокому знанию. Подлому истина чт-ткителыт и конкретна Важно имен. ЧСТКИС представления об относительности и конкретности научных знаний.Теорию когеренции, или связанности знаний. Истина как система знаний, выражающая отдельные стороны изучаемых объектов в их единстве и взаимосвязи. В «Феноменологии духа» эта мысль выражена в известной формуле Гегеля: «Истинной формой, в которой существует истина, может быть лишь научная система ее».

► Концепцию конвенциальной истины. Принципы и особенности конвенциального характера познания специально исследовал К. Поппер в работе «Открытое общество» (глава «Природа и соглашение») Р. Карман

Теоретический уровень

сформулнровал «принцип терпимости», смысл которою заключается в том, что в основу каждой естественнонаучной теории можно положить любую конвенциальную систему аксиом и норм. Конвенциализм особое значение приобретает в современной коммуникативной по своему характеру познавательной деятельности ученых.

► Прагматическую теорию истины, основанную на понимании ее практического значения в методологии познания и представлении о ней как этической и социальной ценности. В такой трактовке истины выражается когнитивный и общественный смысл научной деятельности.