- •Структура атомов

- •7.3.Строение молекул

- •7.4.Континуальная концепция. Понятие физического поля

- •7.5.Поле движущихся зарядов

- •Глава 8. Структурные уровни организации материи

- •Масштабы расстояний во Вселенной и соответствующие теории

- •Физический вакуум

- •Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия

- •Глава 9. Примеры физических, химических и биологических процессов

- •Флуктуации

- •Процессы естественной радиоактивности

- •Химические процессы. Энергетика и скорость химических реакций

- •Процессы фотосинтеза и дыхания

Процессы фотосинтеза и дыхания

Процесс фотосинтеза — главный источник энергии для всего живого на Земле. Из общего количества солнечного излучения, попадающего на Землю, лишь 50 % доходит до поверхности, только 1/8 часть8 имеет длину волны, подходящую для фотосинтеза, и лишь 0,4 % таких лучей (около 1 % от общего объема энергии) используется растениями.

В процессе фотосинтеза происходит преобразование солнечной энергии в энергию химических связей органического вещества. Фотосинтез осуществляется в фотосинтезирующих клетках автотрофных организмов (зеленых растений, водорослей и некоторых бактерий), зеленую окраску которым придают хлоропласты, содержащие пигмент хлорофилл.

Хлорофилл поглощает свет в красной и синей области спектра и отражает зеленые лучи, которые и воспринимаются нашим глазом. Процесс фотосинтеза состоит из двух серий реакций (рис. 9.1).

Первая серия реакций протекает с непосредственным участием света. В ней световая энергия расходуется на синтез АТФ (богатый энергией нуклеотид — аденозинтрифосфат), на отщепление ионов водорода от воды с выделением кислорода и образование восстановителя НАДФН.

Во второй стадии реакций происходят фиксация углекислого газа и восстановление углерода до углеводов (СН2О)n.

Световая стадия (рис. 9.2) происходит в фотосинтезирующей мембране хлоропласта, содержащей хлорофилл, который входит в две фотосистемы ФС2 и ФС1. При поглощении кванта света в каждой системе от молекулы хлорофилла отрывается по одному электрону, которые передаются по электронно-транспортной цепи (ЭТЦ), содержащей специальные переносчики.

Отрываясь от реакционного центра ФС2, электрон приобретает энергию и, проходя по ЭТЦ, заполняет освободившееся место в реакционном центре ФС1. При этом энергия электрона используется для сопряженного транспорта протонов (Н+) с наружной стороны мембраны на внутреннюю. Одновременно реакционный центр ФС2 разлагает воду на протоны и кислород. Электроны, оторвавшиеся от реакционного центра ФС1, идут на образование восстановителя.

За счет транспорта протонов на фотосинтезирующей мембране хлоропластов появляется разность потенциалов порядка 200 мВ. При прохождении протонов Н + по встроенным в мембрану каналам остаток фосфорной кислоты присоединяется к АДФ (аденозиндифосфат) за счет энергии электрического поля и образуется АТФ. Затем АТФ и НАДФН поступают во вторую серию реакций, известную как фиксация углерода. Поглощаемый растениями из воздуха углекислый газ (порядка 0,03 %) является источником углерода, необходимого для синтеза всех органических веществ. Другие химические элементы поступают в растения из почвы через корневую систему. В результате ряда реакций в цикле Кальвина образуется органическое вещество, в котором запасается солнечная энергия.

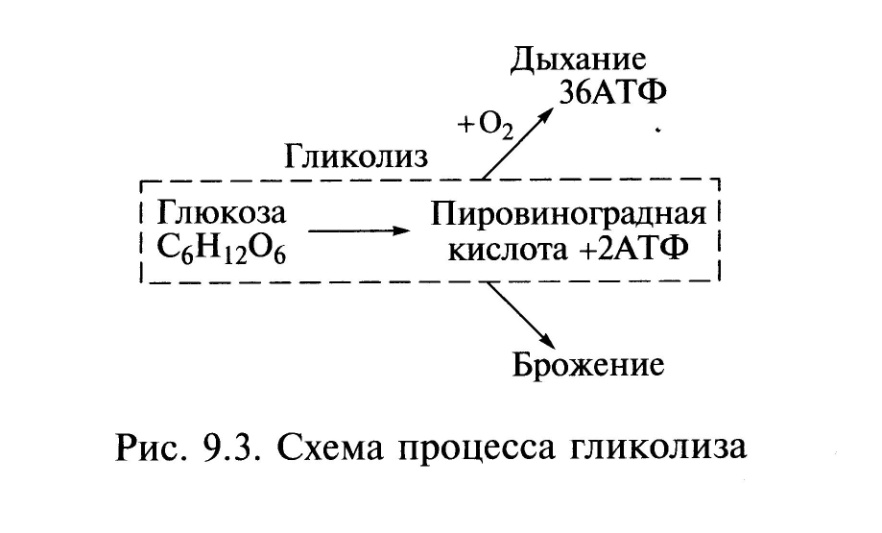

Энергия солнечного света и углерод поступают в сообщество живых организмов через зеленые растения. Животные, поедая растения, а хищники — травоядных животных, получают из пищи строительный материал, необходимый для синтеза собственных органических соединений, а также необходимую энергию для всех процессов жизнедеятельности. Высшие животные из пищи, а растения из собственного органического вещества высвобождают необходимую энергию с помощью кислорода в процессе дыхания. Микроорганизмы (дрожжи, бактерии) высвобождают эту энергию без использования кислорода в процессе брожения. Гликолиз — начальная стадия этих двух процессов, сопровождающихся распадом органических веществ, которая у них совпадает (рис. 9.3). И в том и в другом случае результат реакций — образование АТФ. Но из одной молекулы глюкозы при брожении образуются только 2 молекулы АТФ и относительно богатые энергией конечные продукты, а при дыхании еще 36, т. е. 38 молекул АТФ и бедные энергией конечные продукты (СО2 и Н2О).

Процесс дыхания происходит в специальных внутриклеточных органеллах — митохондриях. Дыхание сходно с горением: С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О, однако энергия высвобождается постепенно, малыми порциями.

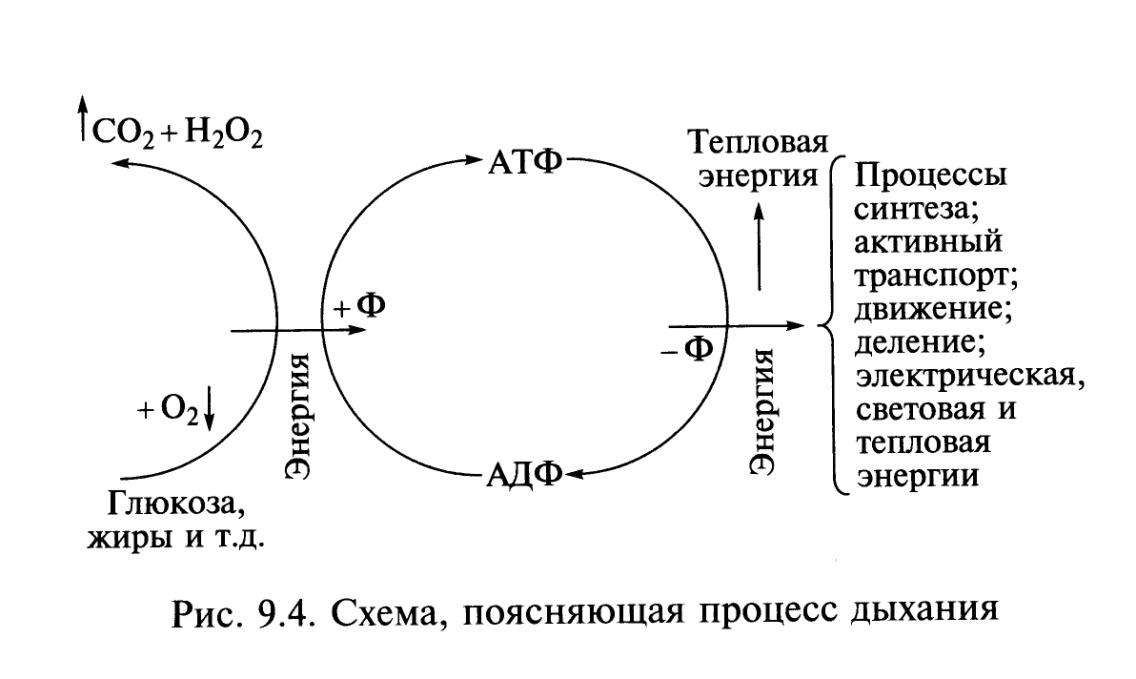

Дыхание (рис. 9.4) по начальным и конечным продуктам противоположно фотосинтезу и, если при фотосинтезе энергия запасается, то при дыхании она расходуется.

Особую роль в обмене энергии в клетке играет АТФ. С помощью АТФ клетка движется, вырабатывает теплоту, избавляется от отходов, осуществляет активный транспорт, синтезирует новые белковые молекулы и делает многое другое. Именно сначала в АТФ запасется солнечная энергия при фотосинтезе и энергия горения органических веществ в процессе дыхания. И только после этого энергия используется во всех процессах и реакциях, требующих ее затрат.