- •10.Понятие рынка и его сущность 11.Условия возникновения и функционирования рынка. Структура рыночной

- •Экономические последствия монополии

- •1. Метод добавленной стоимости (производственный метод)

- •2. Метод расчета ввп по расходам

- •3. Метод расчета ввп по доходам (распределительный метод)

- •Рефинансирование коммерческих банков

- •Операции на открытом рынке

- •Прочие методы регулирования денежно-кредитной сферы

3. Метод расчета ввп по доходам (распределительный метод)

ВВП можно представить как сумму факторных доходов (заработная плата, процент, прибыль и рента), т.е. определить как сумму вознаграждений владельцев факторов производства. При этом, поскольку речь идет именно о валовом внутреннем продукте, в него включаются доходы всех субъектов, осуществляющих свою деятельность в географических рамках данной страны, как резидентов, так и нерезидентов. Резиденты - это граждане, проживающие на территории данной страны, за исключением иностранцев, которые находятся в стране менее 1 года. В показатель ВВП, рассчитываемый по данному методу, также включаются косвенные и прямые налоги на предприятия, амортизация, доходы от собственности и нераспределенная часть прибыли. Вспомним, что, согласно диаграмме кругооборота доходов и расходов, то, что для одних субъектов экономики является доходами, для других - издержками. Показатель заработной платы включает валовую сумму заработно платы, а также дополнительные выплаты наемным работникам. Ренту составляют доходы собственников недвижимости. Прибыль распадается на валовую прибыль корпораций или фирм (дивиденды) и чистые доходы товариществ (партнерств) и предприятий в единоличной собственности, а также доходы фермеров и лиц свободных профессий. Совмещение двух подходов к расчету ВВП по расходам и доходам показано в таблице 2. Оба метода считаются равноценными и должны давать в итоге °Динаковую величину ВВП.

Таблица 2 Методы расчета ВВП

ВВП, рассчитанный по расходам |

ВВП, рассчитанный по доходам |

Потребительские расходы |

Заработная плата (w) |

населения (С) |

Процент (r) |

Валовые частные инвестиции (lg) |

Рента (R) |

Государственные закупки товаров |

Прибыль (Р) |

и услуг (G) |

Амортизация (d) |

Чистый экспорт (NX) |

Косвенные налоги (T) |

Помимо ВВП, в макроэкономическом анализе используется показатель валового национального дохода (ВНД), который показывает годовой объем конечных товаров и услуг, созданных гражданами страны, как в рамках национальной территории, так и за рубежом. Расчет ВНД основан на критерии принадлежности фактора производства резиденту или нерезиденту данной страны. Если к показателю ВВП добавить разность между поступлениями от услуг факторов производства (факторными доходами) резидентов из-за границы и факторными доходами, полученными нерезидентами в данной стране, то получим показатель ВНД. Так, например, для Франции, после расчета показателя ВВП, нужно добавить поступления факторных доходов граждан Франции, осуществляющих свою деятельность в Великобритании, США, Германии и т.д., и вычесть факторные доходы британских, американских, германских и других субъектов рыночного хозяйства, ведущих свою деятельность во Франции. Разность между показателями ВНД и ВВП для многих стран незначительна и колеблется в пределах +1% от ВВП. Нужно отметить, что не все сделки, осуществленные экономическими субъектами за рассчитываемый период (за год), включаются в показатель ВВП. Во-первых, это сделки с финансовыми инструментами: покупка и продажа ценных бумаг - акций, облигаций и т.п. Хотя в денежном выражении обороты финансовых сделок огромны, они не имеют прямого отношения к изменениям текущего реального производства. Во-вторых, это продажа и покупка подержанных вещей и вообще всех благ, бывших в употреблении. Их ценность в свое время уже была включена в состав ВВП прошлых лет. В-третьих, это частные трансферты, например, подарки детям, друзьям, любимым артистам: в данном случае речь идет лишь о перераспределении денежных средств между частными экономическими субъектами. В-четвертых, государственные трансферты, о которых речь шла ранее. Макроэкономическая теория использует еще один важный показатель - потенциальный ВВП, который означает долгосрочные производственные возможности ЭКОНОМИКИ при максимальном использовании имеющихся ресурсов в условиях стабильных цен. Другими словами, потенциальный ВВП определяется как уровень ВВП, соответствующий полной занятости всех ресурсов. Особое значение это указатель имеет при исследовании проблем экономических циклов, инфляции, экономического роста, когда анализируются причины отклонений фактического ВВП от его потенциального уровня. Вместе с тем следует отметить трудности подсчета потенциального ВВП. Так, вследствие использования различных исходных величин, таких как естественный уровень безработицы (уровень безработицы, не ускоряющий инфляцию) или степень полноты загрузки производственных мощностей, оценки потенциального ВВП страны за определенный период могут сильно различаться между собой.

35. Основные макроэкономические показатели. (Макроиндикаторы).

Систему национальных счетов формируют следующие показатели:

валовой внутренний продукт (ВВП);

валовой национальный продукт (ВНП);

чистый внутренний продукт (ЧВП);

внутренний доход (ВД);

личный доход граждан (ЛД).

В настоящее время основным показателем национального производства в большинстве стран мира является ВВП.

Валовой внутренний продукт выражает совокупную стоимость конечных товаров и услуг, созданных внутри страны вне зависимости от национальной принадлежности факторов производства, используемых в производстве.

Валовой внутренний продукт рассчитывается тремя методами:

по доходам: суммируются доходы населения, корпораций, проценты по сбережениям, доходы государства от предпринимательской деятельности, а также в виде налогов на производство и импорт, амортизационные отчисления;

по расходам: суммируются потребительские расходы домашних хозяйств, инвестиционные расходы фирм, государственные расходы на закупки товаров, услуги и инвестиции и сальдо внешней торговли;

по сумме произведенной продукции: суммируются только добавленные каждой фирмой стоимости.

При расчете ВВП по сумме произведенной продукции во избежание повторного счета учитывается только стоимость товаров и услуг, которые используются для конечного потребления и не используются для дальнейшей переработки. К добавленной стоимости относится только та часть стоимости продукта или услуги, которая создана на данном предприятии.

Различают номинальный и реальный ВВП.

Номинальный ВВП-это объем произведенных товаров и услуг в текущих, действующих в данном году ценах.

Реальный ВВП-это ВВП, измеренный в ценах базового года. За базовый год принимается тот год, с которого начинается измерение или с которым сравнивается ВВП.

Для приведения номинального ВВП к его реальному значению используются два индекса: индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор ВВП.

Индекс потребительских цен выражает относительное изменение среднего уровня цен группы товаров за определенный период. Он определяется по формуле:

ИПЦ = Стоимость потребительской корзины в текущем году / Стоимость этой корзины в базовом году X 100%.

Реальный ВВП будет равен отношению номинального ВВП к индексу цен, умноженному на 100%:

ВВП реал = ВВП ном / ИПЦ X 100%.

Дефлятор ВВП показывает изменение цен по всем конечным товарам и услугам, произведенным в экономике, т.е. он более полно отражает изменение цен в обществе, охватывая все товары и услуги. Тогда:

ВВП реал = ВВП ном / Дефлятор X 100%.

Валовой национальный продукт (ВНП) характеризует стоимость конечных товаров и услуг, созданных не только внутри страны, но и за ее пределами, т.е. созданных с помощью ресурсов, принадлежащих данной стране, независимо от их географического использования.

Валовой национальный продукт рассчитывается так же, как валовой внутренний продукт, но отличается от него на величину, равную разнице между экспортом и импортом.

Чистый внутренний продукт (ЧВП) измеряется вычитанием из ВВП амортизационных отчислений, т.е. стоимости инвестиционных товаров, остающихся в сфере производства. ЧВП характеризует величину стоимости ВВП, идущей на потребление населения и на частные инвестиции:

ЧВП = ВВП-А.

В случае подсчета чистого национального продукта (ЧНП) амортизационные отчисления вычитаются из ВНП.

Внутренний доход (ВД) - это ЧВП за вычетом всех косвенных налогов, выплачиваемых предпринимателями. ВД выступает как совокупный доход собственников всех факторов производства: заработной платы, прибыли, ренты, процента.

Для определения личного дохода (ЛД) из величины ВД следует вычесть: взносы на социальное страхование граждан, прибыль корпораций, уплаченные проценты за кредит и прибавить: дивиденды; трансфертные платежи, процентный доход.

Личный доход представляет собой весь доход, полученный отдельными лицами и идущий на потребление, сбережение и уплату налогов.

Если из ЛД вычтем индивидуальные налоги, уплачиваемые гражданами, то получим личный располагаемый доход (ЛРД), который идет непосредственно на потребление и сбережения, а не на уплату индивидуальных налогов, которые включают в себя, в частности, личный подоходный налог, налог на личное имущество, налог на наследство и др.

36.Номинальные и реальные показатели. Индексы цен. Дефлятор ВВП

Номинальный ВНП рассчитывается в ценах текущего года, а реальный ВНП — в сопоставимых (то есть постоянных, базисных) ценах, что дает возможность оценить изменение физического объема выпуска за определенный промежуток времени. На величину номинального ВНП оказывают влияние два процесса:а) динамика реального объема производства;

б) динамика уровня цен. Купить сотовый телефон в магазине iPod купить Киев мобильные телефоны htc.Реальный ВНП рассчитывается с помощью корректировки номинального ВНП на индекс цен:Если величина индекса цен меньше единицы, то происходит корректировка номинального ВНП в сторону увеличения, которая называется инфлированием Если величина индекса цен больше единицы, то происходит дефлирование - корректировка номинального ВНП в сторону снижения.Индексы цен используются для оценки изменения темпов инфляции, динамики стоимости жизни. Условия хранения фруктов холодильные камеры холодильное оборудование Freor.Индекс потребительских цен (ИПЦ или CPI в английской аббревиатуре - consumer price index) показывает изменение среднего уровня цен "корзины" товаров и услуг, обычно потребляемых средней городской семьей. Состав потребительской корзины фиксируется на уровне базисного годаИПЦ рассчитывается по типу индекса Ласпейреса, или индекса цен с базисными весами (набором благ, фиксированным по базисному году).Индекс данного типа не учитывает изменения в структуре весов в текущем периоде по сравнению с базисным, что несколько искажает результат. Так, ИПЦ, где используется потребительская корзина базисного года, не принимает во внимание изменений в структуре потребления в текущем периоде, например, замену более дорогих благ более дешевыми в условиях роста цен. Это приводит к завышению роста стоимости жизни, если в качестве оценочного показателя используется ИПЦ.Индекс цен - неявный дефлятор ВНП, или, как его кратко называют, дефлятор ВНП (ВВП) рассчитывается по типу индекса Пааше, т.е. индекса, где в качестве весов используется набор благ текущего периода.В отличие от индекса Ласпейреса, индекс Пааше несколько занижает рост уровня цен в экономике, поскольку также не учитывает динамику структуры весов, но фиксирует се уже в текущем периоде. Если с его помощью оценивать рост стоимости жизни, то не будет учтено влияние на потребителей повышения цен на блага, которые присутствовали в наборе базисного года, но отсутствуют в наборе текущего года.Индекс Фишера отчасти устраняет недостатки индексов Ласпейреса и Пааше, усредняя их значение

Дефлятор ВВП (GDP deflator) показывает соотношение совокупной цены набора потребительских и инвестиционных товаров, услуг данного года к совокупной цене аналогичного набора товаров и услуг в базовом году.

Как привести показатели ВВП в сопоставимый вид за несколько годовых циклов, если уровень и структура цен изменяется, иногда весьма чувствительно? Методология СНС предусматривает расчет ВВП не только в текущих ценах данного года, но и в ценах определенного периода (базисного года). ВВП в текущих ценах называют номинальным, а в ценах базисного периода - реальным ВВП. Показатель соотношения номинального и реального ВВП называется дефлятором. Он служит обобщенным измерителем уровня инфляции.

Так как общий уровень цен повышается, то для определения динамики ВВП необходимо уменьшить номинальный ВВП в году, следующем за базовым, и увеличить в предшествующем (делением номинального ВВП на дефлятор). Такие операции называются соответственно дефлированием и инфлированием. Это позволяет сопоставить реальные, неискаженные влиянием цен ВВП разных лет. Таким образом:

|

Формула расчета реального ВВП с помощью дефлятора ВВП |

От дефлятора следует отличать индекс потребительских цен (ИПЦ), при расчете которого учитываются только цены товаров потребительского назначения.

37. Экономический цикл и его фазы

Экономический цикл присущ всем странам с рыночной экономикой и характеризует процесс колебательного движения уровня производства, объема инвестиций, занятости и дохода, в результате чего происходит расширение или сжатие деловой активности в большинстве секторов экономики.

Экономический цикл состоит из четырех последовательных фаз:

подъема (бума);

кризиса (спада);

депрессии (дна);

оживления (расширения).

Каждая фаза экономического цикла выполняет важную воспроизводственную функцию.

Спад означает, что производство сокращается, безработица растет, доходы снижаются. Однако цены не сразу поддаются тенденции к снижению, они уменьшаются только тогда, когда спад становится серьезным и длительным, т.е. возникает депрессия (нижняя точка спада). Следовательно, кризис, сопровождающийся падением производства, занятости, доходов, ведет в конечном счете к удешевлению средств производства и последующему стимулированию инвестиций в новые предприятия, технологии и оборудование.

В фазе депрессии производство, занятость, достигнув самого низкого уровня, начинают постепенно оживать на основе новых пропорций.

Наступает оживление: производство расширяется, пока не станет работать на полную мощность, занятость возрастает до уровня полной занятости, уровень цен начинает повышаться. Фаза оживления характеризуется началом расширенного воспроизводства и ростом выпуска до уровня докризисного периода.

В фазе подъема вступают в строй новые предприятия, сокращается безработица, растут заработная плата, инвестиции. Из-за быстрого расширения производства, спроса на кредит повышаются ставки ссудного процента до уровня средней нормы прибыли. Пик цикла означает, что в экономике имеется полная занятость, производство работает на полную мощность, уровень цен имеет тенденцию к повышению, рост деловой активности прекращается. Фаза подъема заканчивается бумом, за которым в результате возникших диспропорций начинается очередной спад.

Цикличность экономики тесно связана с проблемой экономического роста. Экономический цикл в рыночной экономике - это механизм саморегулирования, а кризисы исполняют роль качественного структурного фактора обновления экономики и, следовательно, способствуют экономическому росту.

38 Продолжительность и типы экономических циклов. Теория «длинных волн» Н.Д. Кондратьева

Короткие циклы связаны с восстановлением экономического равновесия на потребительском рынке.

Цикличность развития экономики выступает как механизм саморегуляции рынка - происходит перепрофилирование производства, создается новая структура экономики на основе уже сложившихся производительных сил. Такие циклы протекают обычно 3-4 года.

Средние циклы (промышленные) связаны с изменением спроса на оборудование и сооружения. Направление и величина спроса зависят от достижений научно-технического прогресса, применения нового технического и технологического способа производства. Его внедрение обычно осуществляется за 8-12 лет, в течение которых устанавливается новый уровень экономического равновесия системы.

Большие циклы (50-60 лет) связаны с неравномерностью научно-технического прогресса. Периодически в экономике происходит внедрение значительных базовых нововведений, существенно изменяющих как набор предлагаемых покупателю продуктов, так и установившийся технологический уклад. Внедрение базовых нововведений вызывает бурный рост производства в передовых отраслях, а это стимулирует рост и структурную перестройку всей экономики

.Малые и большие циклы - это форма экономического движения, развития: первые являются частью вторых. И малые, и большие циклы в развитой рыночной экономике протекают в различных странах относительно синхронно, образуя мировые циклы.

Советским экономистом Николаем Дмитриевичем Кондратьевым (1892-1938) была выдвинута гипотеза о существовании длинных волн (больших циклов) в мировом экономическом развитии продолжительностью в 48-55 лет. Н.Д. Кондратьев установил "четыре важные экономические правильности в развитии больших экономических циклов:

перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла происходят глубокие изменения в условиях экономической жизни общества. Они выражаются в значительных переменах в технике (чему предшествуют большие технические открытия и изобретения), в вовлечении в мировые экономические связи новых стран, в изменении добычи золота и денежного обращения;

на периоды повышательной волны каждого большого цикла приходится наибольшее количество социальных потрясений (войн и революций);

периоды понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются длительной и особенно резко выявленной депрессией сельского хозяйства.

В период повышательной волны больших циклов средние капиталистические циклы характеризуются краткостью депрессий и интенсивностью подъемов; в период понижательной волны больших циклов наблюдается обратная картина"1.

Кондратьев рассматривал длинные волны как "нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода. Основная причина лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания основных производительных сил".

Концепция больших циклов предполагает изучение взаимосвязи разных социально-экономических сфер: отраслевой структуры, денежного обращения, демографических факторов, экологической составляющей воспроизводственных процессов и т.д.

Теория длинноволновых колебаний позволяет:

отказаться от представления о сути экономического прогресса как о непрерывном и монотонном росте. Экономическое развитие не укладывается в узкие рамки однолинейного роста как отражение поступательного прогресса. И, чтобы глубже и основательнее понять экономическое развитие, не обойтись без учета действия факторов циклической динамики;

раздвинуть временной горизонт экономических исследований. Этим закладывается основа для осознания преемственности в развитии и глубокой взаимосвязи текущих событий с историческими корнями в прошлом, а значит, складываются благоприятные предпосылки для осмысления логики хозяйственного развития всей мировой экономики и отдельных национальных экономик.

39.Безработица. Основные формЫ безработицы. Измерение безработицы.

Безработица определяется как контингент лиц старше определенного возраста, не имеющих работы, пригодных в настоящее время к работе и ищущих ее в рассматриваемый период.

Безработица - неотъемлемое свойство рыночной системы хозяйствования. Число безработных значительно возрастает в периоды кризисов и уменьшается в периоды подъемов. Считается, что в известной мере умеренная безработица является источником для экономического роста, т.к. представляет собой резерв незанятой рабочей силы, который можно задействовать при последующем расширении производства, наличие безработицы усиливает стимулы предпринимательской деятельности, страх потерять работу является самым лучшим организатором дисциплины труда и др. В силу отмеченных причин умеренная безработица (от 3 до 5% занятых) считается необходимым спутником развития рыночной экономики.

Уровень безработицы рассчитывается как процентное отношение числа безработных к общей численности рабочей силы (в состав рабочей силы включаются как занятые работники, так и безработные). Безработица никогда не бывает равномерно распределенной среди населения страны. Имеются региональные, возрастные, половые, национальные и иные различия.

В неоклассической модели безработица возникает как результат нарушения законов рынка из-за вмешательства в конкурентный механизм либо государства, либо профсоюзов. Эти нерыночные силы влияют на уровень заработной платы и не дают ей упасть до равновесного состояния, поэтому предприниматели не могут предложить работу всем желающим по требуемым ставкам оплаты труда. Следовательно, в неоклассической модели безработица носит добровольный характер, поскольку означает отказ работников трудиться за низкую оплату своего труда.

В кейнсианской модели безработица происходит в результате нехватки совокупного спроса на товары и услуги, из-за чего предприниматели сокращают спрос на факторы производства, в т.ч. и рабочую силу. Следовательно, она носит не добровольный, а вынужденный характер.

В зависимости от причин, вызвавших ее, безработица принимает разные формы. Экономисты выделяют главным образом три вида безработицы: фрикционную, структурную и циклическую.

Фрикционная безработица связана с поисками или ожиданием работы. Она отражает текучесть кадров, связанную с переменой рабочих мест, местом жительства, поиском работы после окончания учебы и др. Среди совокупной рабочей силы определенная часть находится в движении, перемещаясь на новые рабочие места.

Структурная безработица связана с технологическими изменениями в производстве, которые порождают и структурные изменения в спросе на рабочую силу. Изменения в структуре спроса на труд вызывают несоответствие между спросом работников определенной квалификации и их предложением или расхождение между предложением рабочих и спросом на них по регионам.

Фрикционная и структурная безработицы называются также естественной безработицей. Естественная безработица характеризует наилучший для экономики резерв рабочей силы, способный достаточно быстро совершать межотраслевые и межрегиональные перемещения в зависимости от потребностей производства.

Естественный уровень безработицы зависит от следующих факторов:

состава рабочей силы;

минимальной ставки заработной платы;

величины пособия по безработице.

Циклическая безработица связана с фазой спада и депрессии в производственном цикле, когда недостаточный спрос на капитальные и потребительские товары вызывает сокращение производства. Поэтому рост циклической безработицы ведет к экономическим потерям в обществе.

При безработице экономический потенциал общества используется не полностью. Незанятая рабочая сила не участвует в росте национального богатства, поэтому в стране возникают потери от недоиспользованных производственных возможностей. Безработица оказывает влияние на снижение покупательного спроса, сокращение сбережений, снижение инвестиционного спроса, соответственно, сокращение предложения и спад производства. В 60-е гг. XX в. американский экономист А. Оукен на основе эмпирических исследований обнаружил устойчивую связь между величиной циклической безработицы и разрывом ВВП. Закон Оукена гласит, что каждый процент безработицы выше естественного уровня ведет к недопроизводству ВВП на 2,5-3%.

При продолжительной безработице теряется квалификация работников. Рост безработицы подрывает психическое здоровье населения. Следовательно, безработица порождает не только экономические потери в виде недопроизводства ВВП, но и социальные, нравственно-психологические и политические издержки.

40. Инфляuия. Основные типы и виды инфляции.

Инфляция - это процесс обесценивания денег в результате переполнения каналов товарного обращения денежной массой.

Инфляция есть результат макроэкономической нестабильности, когда совокупный спрос превышает совокупное предложение. Независимо от того, в какой сфере зарождается инфляция, возникают цепная реакция и обратная связь, т.к. производство, распределение, обмен, потребление взаимосвязаны.

Будучи следствием несбалансированности экономики, инфляция в свою очередь усугубляет диспропорции воспроизводства и дезорганизует хозяйственные связи. Неравномерный рост цен по товарным группам порождает неравенство норм прибылей, ставок заработной платы, стимулирует отток ресурсов из одного сектора экономики в другой (в России из промышленности и сельского хозяйства в торговлю и финансово-банковский сектор).

Инфляция обесценивает денежные накопления предприятий, населения и ослабляет заинтересованность в результатах хозяйственной деятельности, стимулирует развитие "теневой" экономики и антисоциальных явлений. Инфляционные процессы характерны для экономически развитых стран и для развивающихся; для стран как с плановой, так и с рыночной экономикой.

В экономической науке выделяют следующие причины инфляции:

рост государственных расходов, для финансирования которых государство часто прибегает к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх потребностей товарного обращения;

сокращение реального объема национального производства, которое при стабильном уровне денежной массы приводит к росту темпов инфляции, т.к. меньшему объему товаров и услуг соответствует прежнее количество денег;

монополия профсоюзов, которая ограничивает возможности рыночного механизма определять приемлемый для экономики уровень заработной платы;

монополия: крупных фирм на определение цены и собственных издержек производства, особенно в сырьевых отраслях.

Инфляция измеряется с помощью индекса потребительских цен, который рассчитывается по отношению к базовому году. Темп инфляции можно определить следующим образом:

Темп инфляции = Индекс цен текущего года - Индекс цен базового года /Индекс цен базового года X 100%.

С точки зрения проявления различают открытую и подавленную (скрытую) инфляцию. Открытая инфляция проявляется в продолжительном росте уровня цен, подавленная инфляция характеризуется относительно стабильным уровнем цен в экономике, однако ее непосредственным проявлением выступает товарный дефицит, который также по существу означает обесценивание денег. В рыночной экономике инфляция носит открытый характер, в командно-административной - подавленный.

Открытая инфляция может протекать с разной скоростью. В зависимости от темпов роста различают:

ползучую, или умеренную, инфляцию, когда рост цен составляет менее 10% в год Западные экономисты рассматривают ее как элемент нормального развития экономики, не вызывающий особого беспокойства;

галопирующую инфляцию-годовой рост цен составляет десятки и сотни процентов. Такая инфляция опасна для экономики и требует антиинфляционных мер;

гиперинфляция - цены растут астрономическими темпами, достигая нескольких тысяч процентов в год. Такая инфляция парализует хозяйственный механизм, разрушает экономические связи, при ней происходит переход к бартерному обмену. Открытая инфляция может принимать формы инфляции спроса и инфляции предложения (издержек). Инфляция спроса порождается избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объемом производства. Инфляция спроса может вызываться ростом денежной массы, увеличением государственных расходов и частных инвестиций, адаптивными инфляционными ожиданиями, усиливающими скорость денежного обращения.

Инфляция предложения означает рост цен, вызванный увеличением издержек производства в условиях недоиспользованных производственных ресурсов. Повышение издержек на единицу продукции сокращает объем продукции, который производители готовы предложить при существующем уровне цен. В результате сокращается предложение товаров при неизменном спросе и повышается уровень цен.

По степени сбалансированности роста цен различают сбалансированную и несбалансированную инфляции. При сбалансированной инфляции цены различных товаров друг относительно друга остаются неизменными, а при несбалансированной - цены различных товаров изменяются по отношению друг к другу в различных пропорциях.

Различают прогнозируемую и непрогнозируемую инфляции. Прогнозируемая инфляция - это инфляция, которая учитывается в ожиданиях и поведении экономических субъектов, непрогнозируемая инфляция становится для населения неожиданностью, т.к. фактический темп роста уровня цен превышает ожидаемый.

Сочетание сбалансированной и прогнозируемой инфляции не наносит особого вреда экономике, а несбалансированная и непрогнозируемая опасны и чреваты большими издержками в период адаптации.

41. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса в краткосрочном и

долгосрочном периодах.

В условиях депрессии, для которой характерно снижение цен, наблюдается рост безработицы. С наступлением подъёма происходит повышение спроса на товары, растут цены и уровень безработицы снижается. На наличие связи между уровнями цен, заработной платы и безработицы указывает кривая Филлипса. Эта связь объясняется следующим. Как известно, уровень заработной платы и уровень занятости взаимосвязаны. С повышением заработной платы занятость растёт, а безработица снижается. Но повышение заработной платы означает рост издержек, а следовательно, и цен. Повышение же цен, как правило, означает снижение безработицы. Выходит, что инфляция выступает в качестве платы за сокращение безработицы. Инфляция и безработица - два острых и взаимосвязанных явления. Чем выше темпы инфляции, тем ниже уровень безработицы, и наоборот. Это реальная, хотя и эмпирически установленная закономерность. Анализируя данные более чем за 100 лет, О. Филлипс пришёл к выводу, что существует некий естественный уровень безработицы (6...7 %), при котором уровень заработной платы постоянен и её прирост равен нулю. Когда безработица снижается ниже естественного уровня, наблюдается более быстрый прирост заработной платы, и наоборот. В дальнейшем, используя тезис о сильной взаимосвязи между ростом зарплаты и ценами, данная закономерность была преобразована во взаимосвязь уровня безработицы и темпов роста цен (инфляции). Внешний вид кривой Филлипса показан на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Кривая Филлипса: W - темп прироста номинальной зарплаты; U - уровень безработицы, %; P - уровень инфляции

На графике показана кривая, характеризующая функциональную связь инфляции и безработицы. Практика показала, что кривая Филлипса применима для экономических ситуаций в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде даже низкий уровень занятости не спасает от роста инфляции. На смену инфляционной кривой Филлипса пришла теория естественного уровня безработицы. Сущность этой теории состоит в том, что в долгосрочном периоде умеренный уровень инфляции возможен только при естественном уровне безработицы, который составляет 6.. .7 %. При выработке экономической политики приходится выбирать: либо инфляция, либо безработица. Речь идёт о поиске наиболее приемлемого сочетания двух «зол».

42. Совокупный спрос. Кривая совокупного спроса.

Совокупный спрос характеризует желание и возможность населения, фирм, государства и зарубежных стран приобрести определенный объем товаров и услуг при сложившемся уровне цен.

В масштабах общества совокупный спрос складывается из с-ледующих элементов: потребительского спроса на товары и услуги - С; инвестиционного спроса фирм - I; государственных закупок - G; чистого экспорта - X.

Можно выразить совокупный спрос следующим образом:

где AD - совокупный спрос.

Совокупный спрос можно представить в виде кривой AD, где по оси ординат откладывается уровень цен (Р), а по оси абсцисс - не номинальный, а реальный продукт, т.е. выраженный в ценах базового года (рис. 2).

Кривая совокупного спроса отражает изменение совокупного уровня расходов населения, Правительства, бизнеса и зарубежных стран в зависимости от изменения уровня цен.

На отрицательный наклон кривой совокупного спроса оказывают влияние следующие ценовые факторы:

"эффект процентной ставки". При росте уровня цен потребители и производители вынуждены брать деньги в кредит, что ведет к повышению процентной ставки, снижению покупательной способности, сокращению инвестиций, в результате совокупный спрос уменьшается;

"эффект богатства". При повышении уровня цен стоимость финансовых активов, которыми владеет население (акции, облигации, срочные счета и др.), падает, население беднеет и совокупный спрос сокращается;

"эффект импортных товаров". При повышении уровня цен внутри страны спрос на отечественные товары сокращается, а на более дешевые импортные возрастает, что ведет к снижению совокупного спроса.

Сдвиг кривой AD происходит в результате изменения неценовых факторов:

изменения в потребительских расходах, т.е. связанные с изменением уровня благосостояния: рост доходов, изменения в подоходном налоге и т.п.;

изменения в инвестиционных расходах, т.е. в объеме закупок средств производства, связанные с изменением уровня налогов на бизнес, уровнем использования производственных мощностей;

изменения в государственных расходах, вызываемые преимущественно политическими решениями;

изменения в расходах на чистый экспорт, обусловленные уровнем доходов в стране, изменением валютного курса;

изменения в мировой экономике, поскольку валютные колебания, экономический рост в других странах также влияют на совокупный спрос.

43. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения

Совокупное предложение (AS) - это реальный объем выпускаемой продукции всеми производителями в экономике при определенном уровне цен.

Кривая совокупного предложения может быть разделена на три отрезка:

горизонтальный;

промежуточный;

вертикальный (рис. 3).

Горизонтальный, или кейнсианский, отрезок характеризуется тем, что на нем все факторы производства используются не полностью. На этом промежутке реальный объем производства не достиг своего потенциального уровня и имеются резервы мощностей, рабочей силы, запасы сырья. На этом отрезке рост производства происходит за счет неиспользуемых ресурсов и не сопровождается ростом цен (безработный, получивший работу, соглашается и на существующие условия оплаты труда, а владелец товарных запасов рад продать их по существующим ценам). Увеличение спроса будет влиять на рост производства. Такое положение может сохраняться до определенного уровня ВВП (Y1), после чего состояние экономики начнет меняться.

Промежуточный, или восходящий, отрезок кривой совокупного предложения соответствует постепенному вовлечению в производство свободных факторов, имеющих определенные границы. Дальнейшее вовлечение их в производство дает в конечном счете увеличение затрат, что сказывается на стоимости продукции. Происходит общий постепенный рост цен на товары и услуги, а производство растет не так быстро, как прежде.

На вертикальном, или классическом, участке производство достигло своего потенциального уровня (Y2), когда все ресурсы задействованы и достигнута полная занятость. В таких условиях за короткий срок невозможно достичь дальнейшего увеличения объема производства, даже если к этому побуждает увеличение совокупного спроса. Следовательно, изменение совокупного спроса может оказать влияние только на уровень цен, но не затрагивает объемов совокупного производства и занятости.

На величину совокупного предложения также оказывают влияние различные факторы:

изменение цен на ресурсы. Их повышение ведет к увеличению издержек производства и, как результат, к понижению совокупного предложения;

рост производительности труда ведет к увеличению объема производства и, соответственно, к расширению совокупного предложения;

изменение условий бизнеса (налоги, субсидии). При повышении налогов издержки увеличиваются, совокупное предложение сокращается.

44.Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS».

Пересечение кривых совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) определяет равновесный уровень цен и объем производства. В точке пересечения количество требуемой и произведенной продукции при данных ценах совпадает.

Модель AD - AS показывает, что последствия увеличения совокупного спроса зависят от того, на каком отрезке кривой совокупного предложения оно происходит (совокупный спрос более динамичен, он быстрее улавливает те изменения, которые происходят в экономике).

В пределах кейнсианского интервала увеличение спроса приводит к увеличению реального объема национального производства. Возросший объем производства потребует привлечения дополнительных факторов производства, имеющихся в экономической системе, однако уровень цен в экономике останется без изменений.

На промежуточном отрезке возрастание совокупного спроса вызывает рост объема производства и занятости, но в меньшей степени, чем на горизонтальном, поскольку увеличение расходов сталкивается с убывающим количеством свободных ресурсов, издержки их использования возрастают, вызывая общее повышение цен.

На классическом участке в условиях вовлечения всех факторов производства при росте совокупного спроса не происходит увеличения объемов производства и численности занятых. Здесь производство достигает своего потенциального уровня. Зато это сопровождается резким повышением цен.

Любой из неценовых факторов, влияющих на спрос и предложение, может сдвигать кривые влево и вправо, в результате чего будет устанавливаться новая точка равновесия, соответствующая новым условиям.

В действительности экономическое развитие обычно связано с нарушением равновесия. Наиболее яркими проявлениями нестабильности выступают инфляция (повышение уровня цен, обесценение национальной валюты), безработица (низкий уровень производства и занятости), цикличность развития экономики.

Анализ модели AD - AS показывает, что законы рыночного равновесия действуют и на уровне национальной экономики в целом. Она служит схемой для объяснения основных сил, действующих в экономике, и их последствий. Модель дает возможность сделать вывод о необходимости или нежелательности государственного вмешательства в экономику.

На проблему государственного воздействия на экономику ученые, принадлежащие к разным школам, имеют принципиально различные мнения.

Классическая точка зрения состоит в том, что рыночная экономика не нуждается в государственном регулировании совокупного спроса и совокупного предложения. Рынок является саморегулируемой системой. Инструментами саморегулирования являются цены, заработная плата, процентная ставка, колебания которых в условиях конкуренции уравнивают спрос и предложение на товарном, денежном и ресурсном рынках, что в конечном итоге ведет к ситуации полного и рационального использования ресурсов. Поэтому в саморегулируемой рыночной экономике вмешательство государства в воспроизводственные процессы может принести только вред.

Кейнсианская точка зрения основывается на том, что государству необходимо контролировать и регулировать совокупный спрос, чтобы он соответствовал совокупному предложению. Целевыми приоритетами кейнсианской политики являются занятость и стабильность экономического роста, а инструментами-государственный бюджет и кредитно-денежная политика. Дж. Кейнс и его последователи исходили из того, что чисто рыночный механизм не в состоянии обеспечить стабильный экономический рост и полную занятость, поэтому требуется вмешательство государства.

45. .Кейнсианская модель общего равновесия. Условия и допущения концепции макроэкономического равновесия Дж.М. Кейнса.

Модель "доходы-расходы".

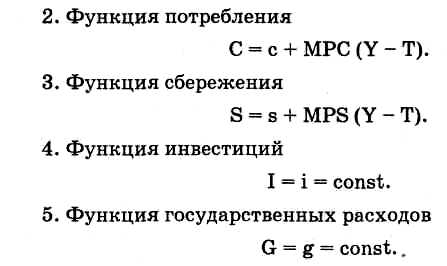

Рассмотренная в модели AD—AS проблема достижения равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением может быть интерпретирована как проблема достижения равновесия между созданным национальным продуктом (совокупное предложение) и планируемыми со стороны населения, бизнеса, и государства расходами (совокупный спрос). Модель равновесия «национальный доход— совокупные расходы», или «доходы—расходы», или т.н. «кейнсианский крест» является достаточно востребованной. Она используется при анализе влияния макроэкономической конъюнктуры на национальные потоки доходов и расходов. Она, в частности, наглядно показывает, какое влияние на национальный доход может оказывать изменение каждой из составляющих совокупных расходов. Условия равновесия на рынке благ в кейнсианской модели определяются исходя из того, что равновесие достигается только тогда, когда планируемые расходы (совокупный спрос) равны национальному продукту (совокупное предложение). Приведем графическую интерпретацию определения равновесия в модели «доходы— расходы», которую также называют «крестом Кейнса» (рис. 2.10). При ее построении мы используем функции, с которыми познакомились ранее: 1. Функция совокупных расходов

Для

простоты изложения предположим, что

чистый экспорт равен нулю. Вспомним,

что с, s, i и g — это автономные (экзогенные)

величины, т.е. такие, которые не зависят

от величины национального продукта

текущего года.

Исходным

моментом для построения данной модели

служит линия под углом 45° к горизонтальной

оси, в любой точке этой линии совокупные

доходы равны совокупным расходам.

Пересечение

данной линии в точке А2 с

функцией планируемых расходов (С +1 + + G

+ NX), изображаемой как функция потребления,

сдвинутая на величину (I + G + NX), показывает

величину национального дохода, при

котором устанавливается макроэкономическое

равновесие. Наклон функции потребления,

как было отмечено в предыдущем параграфе,

отражает предельную склонность к

потреблению, т.е. изменение в потреблении

по сравнению с изменением в доходах.

Если объем производства ниже равновесного

(слева от точки А2)

— это означает, что покупатели готовы

приобретать товаров больше, чем фирмы

производят, т.е. AD > AS. Фирмы начинают

снижать запасы и наращивать производство,

т.е. доходы и планируемые расходы

выравниваются. И, наоборот, в случае

превышения объемов производства над

планируемыми расходами (справа от точки

А2)

фирмы столкнутся с трудностями реализации

и вынуждены будут сокращать производство

до выравнивания AD и AS. Для производителя

подобные колебания означают, что

фактические инвестиции могут включать

в себя как запланированные инвестиции,

так и незапланированные, которые, как

правило, отражаются в изменении

товарно-материальных запасов, т.е. именно

последние выполняют функцию выравнивающего

механизма.

Важный вывод, который

следует из этой модели, следующий:

расходы определяют уровень производства.

Иначе говоря, данная модель иллюстрирует

идею Кейнса о том, что чем больше

совокупный спрос (Е21 >

Е1),

тем больше равновесный объем национального

дохода (продукта), т.е.

того объема

производства, к которому тяготеет

национальная экономика (Y2 >

Y1).

Для

простоты изложения предположим, что

чистый экспорт равен нулю. Вспомним,

что с, s, i и g — это автономные (экзогенные)

величины, т.е. такие, которые не зависят

от величины национального продукта

текущего года.

Исходным

моментом для построения данной модели

служит линия под углом 45° к горизонтальной

оси, в любой точке этой линии совокупные

доходы равны совокупным расходам.

Пересечение

данной линии в точке А2 с

функцией планируемых расходов (С +1 + + G

+ NX), изображаемой как функция потребления,

сдвинутая на величину (I + G + NX), показывает

величину национального дохода, при

котором устанавливается макроэкономическое

равновесие. Наклон функции потребления,

как было отмечено в предыдущем параграфе,

отражает предельную склонность к

потреблению, т.е. изменение в потреблении

по сравнению с изменением в доходах.

Если объем производства ниже равновесного

(слева от точки А2)

— это означает, что покупатели готовы

приобретать товаров больше, чем фирмы

производят, т.е. AD > AS. Фирмы начинают

снижать запасы и наращивать производство,

т.е. доходы и планируемые расходы

выравниваются. И, наоборот, в случае

превышения объемов производства над

планируемыми расходами (справа от точки

А2)

фирмы столкнутся с трудностями реализации

и вынуждены будут сокращать производство

до выравнивания AD и AS. Для производителя

подобные колебания означают, что

фактические инвестиции могут включать

в себя как запланированные инвестиции,

так и незапланированные, которые, как

правило, отражаются в изменении

товарно-материальных запасов, т.е. именно

последние выполняют функцию выравнивающего

механизма.

Важный вывод, который

следует из этой модели, следующий:

расходы определяют уровень производства.

Иначе говоря, данная модель иллюстрирует

идею Кейнса о том, что чем больше

совокупный спрос (Е21 >

Е1),

тем больше равновесный объем национального

дохода (продукта), т.е.

того объема

производства, к которому тяготеет

национальная экономика (Y2 >

Y1).

Модель "сбережения-инвестиции".

Наряду с моделью «доходы—расходы» для определения равновесного объема производства можно использовать модель «сбережения — инвестиции». Если не принимать во внимание вмешательство государства и внешнюю торговлю, то и инвестиции (I), и сбережения (S) можно рассматривать как разницу между национальным доходом (Y) и потреблением (С). Поскольку I = Y-C и S = Y-C, ТО I = S. На рис. 2.11 приводится графическая интерпретация этого условия. При объеме производства больше равновесного (Yi) превышение уровня сбережений, который ожидают производители, означает сокращение потребления и как следствие, снижение фирмами производства и выпуска продукции. Аналогично нестабильной будет и противоположная ситуация — сокращение сбережений ведет к увеличению объема выпуска. На практике это означает, что для поддержания нормального функционирования экономики необходимо иметь механизм, который бы аккумулировал сбережения и направлял их на инвестиционные цели, способствуя тем самым достижению одного из важнейших условий макроэкономического равновесия — равенства между ключевыми экономическими параметрами: инвестициями и сбережениями. I = S.

Эту

задачу призваны выполнять финансовые

структуры (институциональные инвесторы),

входящие в денежно-кредитную систему

общества.

Эту

задачу призваны выполнять финансовые

структуры (институциональные инвесторы),

входящие в денежно-кредитную систему

общества.

Парадокс бережливости.

Данная модель может быть использована для иллюстрации так называемого «парадокса бережливости». Традиционно принято считать, что увеличение сбережений благоприятно сказывается на экономическом положении как отдельных граждан, так и страны в целом. Кейнс обратил внимание на то, что при определенных условиях увеличение сбережений может приводить к нежелательным последствиям для экономики. Если население увеличивает сбережения (сдвиг кривой сбережения влево-вверх), то при прочих равных условиях сокращается потребление и совокупный спрос, а следовательно, и равновесный объем производства. Это, в свою очередь, означает снижение дохода и желание увеличить сбережения не окажет в конечном итоге влияния на их величину. Фактический уровень сбережений может и не измениться (рис. 2.12).

Парадоксальность данной ситуации связана еще и с тем, что согласно классическим представлениям увеличение сбережений должно способствовать увеличению инвестиций, а следовательно, вести не к уменьшению, а к росту национального дохода. Согласно кейнсианскому подходу часть инвестиционного спроса производна от динамики национального дохода. Увеличение сбережений означает сокращение потребления и продаж и приводит к сокращению национального дохода. Уменьшение дохода, которое происходит вследствие несовпадения планируемых сбережений и инвестиций, может быть достаточно ощутимым вследствие того, что снижается доход на величину, пропорциональную мультипликатору.

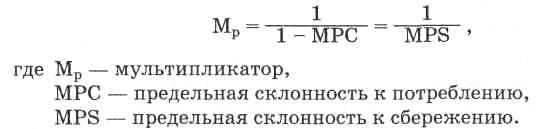

Мультипликатор.

Любое изменение расходов, составляющих совокупный спрос, — потребительских, инвестиционных, государственных приводит в действие т.н. мультипликативный процесс, выражающийся в превышении приращения реального национального дохода над приращением автономного спроса. Простейшая модель мультипликатора может быть представлена так:

Мультипликатор можно определить как коэффициент, показывающий, на сколько возрастет равновесный доход при увеличении совокупного спроса. Механизм действия мультипликатора таков: любой дополнительный расход (ДЕ) становится в экономическом кругообороте доходом тех лиц, которые реализуют товары или услуги. Таким образом на следующем витке экономического кругооборота этот доход может вновь стать расходом, увеличивая тем самым совокупный спрос на товары и услуги. Мультипликативный (нарастающий или множительный) процесс иногда сравнивают с кругами, расходящимися по воде от брошенного камня. Затухание «волн» при действии механизма мультипликатора связано с тем, что в каждом экономическом обороте часть дополнительного дохода не поступает вновь в оборот — она сберегается. Эта связь мультипликатора с поведением потребителя, его склонностью как к потреблению, так и к сбережению, находит отражение в формуле мультипликатора:

Из приведенной формулы следует, что чем больше дополнительные расходы на потребление и меньше на сбережения, тем больше при прочих равных условиях величина мультипликатора. А при увеличении доли сбережений и уменьшении доли потребления в доходе данный коэффициент становится меньше. Потребление и сбережения в обычных условиях достаточно стабильны, иначе говоря они «пассивно» приспосабливаются к изменению уровня национального дохода. Поэтому особую значимость эффект мультипликатора имеет в тех случаях, когда изменения происходят в инвестиционных или государственных расходах. Это обусловлено и тем, что и те, и другие расходы могут ис пользоваться как непосредственные рычаги влияния на объем национального производства, обеспечивающие экономический рост.

Однако эффект мультипликатора действует при любом изменении совокупных расходов, т.е. не только тогда, когда они растут, но и когда уменьшаются. Более реалистично для российской практики данный пример должен звучать так: сокращение инвестиций на 100 млн. руб. при мультипликаторе, равном 3, приведет к уменьшению ВНП на 300 млн. руб.

Акселератор

С эффектом мультипликатора тесно связано действие эффекта акселерации. Оно означает, что существует связь между приростом спроса (дохода и продаж) и приростом инвестиций для расширения мощностей, производящих товары, на которые вырос спрос. Иначе говоря, изменения в спросе на инвестиции рассматриваются как функция от изменения дохода, при этом инвестиции увеличиваются в большей степени, чем прирост дохода:

Эффект акселератора в самом общем виде означает, что изменение в объемах продаж готовой продукции ведет к изменениям в спросе на средства производства, производящие эту продукцию. Инвестиционный акселератор — коэффициент, показывающий зависимость изменения инвестиций от изменения дохода. Аналогично мультипликатору воздействие механизма акселерации двухсторонне, т.е. его действие может проявляться не только в приросте инвестиций, но и в их сокращении. Так, снижение объема продаж ведет к сокращению дохода и уменьшению инвестиций в n-ное количество раз, равное величине акселератора. Между мультипликатором и акселератором существуют и различия. Если мультипликатор характеризует некое разовое непосредственное воздействие на доход со стороны спроса в текущем году, то эффект акселератора показывает связь между инвестициями текущего года и расширением производства в следующем году. Связь между этими показателями можно условно показать в виде схемы:

Из данной схемы ясно, что автономные инвестиции вызывают действие эффекта мультипликатора, что способствует росту дохода. Следующий за этим рост спроса и объема продаж ведет к появлению стимулированных инвестиций и действию эффекта акселератора.

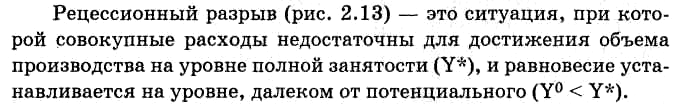

Инфляционный и рецессионный разрывы.

Задача анализа макроэкономического равновесия не только определить равновесный объем производства, но и дать ему оценку, т.е. сравнить, как соотносится равновесный объем производства с потенциальным объемом производства при полной занятости и широкими инвестиционными возможностями. С помощью модели AD—AS мы давали такую оценку, показывая, что равновесный ВНП бывает значительно ниже потенциального. Равновесный и потенциальный объем производства можно сравнить с помощью модели «доходы— расходы». Помимо ситуации, когда равновесный и потенциальный объемы равны между собой, возможны еще 2 случая: — равновесный объем производства меньше потенциального — эта ситуация именуетсярецессионным разрывом; — равновесный объем производства больше потенциального — подобную ситуацию называют инфляционным разрывом.

На графике (рис. 2.13) показано, насколько совокупные рас ходы меньше тех, которые обеспечили бы объем производства на уровне полной занятости. Дальнейший спад расходов может привести к спаду производства, причем с мультипликационным эффектом. Выходом из подобной ситуации может быть стимулирование спроса, и прежде всего такой его составляющей, как инвестиции. рис. 2.14 приводится графическая иллюстрация противоположной экономической ситуации — инфляционного разрыва, когда совокупные расходы превышают доход. Спрос на товары превышает размеры того, что экономика может произвести, в результате начинают расти цены. Высокие цены ведут к возрастанию доходов бизнеса, но требование работников увеличить заработную плату из-за повышения стоимости жизни может способствовать раскручиванию инфляционной спирали «заработная плата—цены», что чревато негативными последствиями для экономики. Во избежание возможных негативных последствий необходимо воздействовать на причины, порождающие избыточный спрос. Если же данная ситуация связана с избытком денег в экономике, то выходом из нее может быть проведение более жесткой денежно-кредитной политики. Если же она порождена процессами в бюджетной сфере — необходимо оздоровление бюджета. Оба случая несовпадения совокупных расходов с уровнем национального дохода, соответствующего полной занятости, можно проиллюстрировать, используя модель AD—AS. Причем, если в модели «кейнсианский крест» цены фиксированы, т.е. модель не позволяет показать изменение цен, то модель AD—AS (см. рис. 2.15, а, б) может быть полезна для анализа процессов, связанных с динамикой цен.

На рис. 2.15, а отражена ситуация дефляционного разрыва, т.е. вели чина совокупных расходов (точка А) не достигает уровня дохода, соответствующего полной занятости. Для преодоления подобной ситуации государство должно использовать фискальную и денежно кредитную политику, стимулирующие совокупные расходы. На рис. 2.15, б увеличение спроса вызывает рост цен, т.е. изменяется номинальный объем расходов при неизменном реальном. Инфляционный разрыв также можно ликвидировать средствами фискальной и денежно-кредитной политики, только направлены они должны быть в данном случае на решение задачи, противоположной той, которая решалась в случае дефляционного разрыва. При наличии инфляционного разрыва необходимо уменьшать совокупные расходы. Итак, согласно кейнсианской концепции равновесие на рынке благ зависит от величины совокупных расходов. Изменения в составляющих совокупный спрос расходах — в потреблении, инвестициях или государственных расходах оказывают мультиплицированное воздействие на национальный доход. Причем роль «первой скрипки» выполняют инвестиции, потребление более пассивно приспосабливается к изменению уровня национального дохода.

46. Проблема равновесия инвестиций и сбережений в классической теории

Важной составляющей совокупного спроса являются инвестиции. Под инвестициями понимаются расходы предприятий, направленные на расширение производства, повышение качества продукции. Источником инвестиций являются сбережения. Проблема заключается в том, что сбереженияосуществляются одними хозяйствующими агентами, а инвестиции могут осуществ-ляться совсем другими группами лиц или хозяйствующими субъектами. Источником инвестиций являются и накопления предприятий. Здесь «сберегатель» и «инвестор» совпадают. Однако роль сбережений домашних хозяйств весьма значительна, и несовпадение процессов сбережений и инвестирования может приводить экономику в состояние неравновесия. Различают инвестиции: валовые, чистые, автономные и индуцированные (производные). Валовые инвестиции - это общий объём инвестиций независимо от источников финансирования. Валовыеинвестиции включают и инвестиции, осуществляемые за счёт амортизационных отчислений. Чистые инвестиции представляют собой валовые инвестиции за вычетом инвестиций, осуществляемых за счёт сумм амортизации основных фондов. Инвестиции, не связанные с ростом ВВП, называются автономными. Они обусловлены нововведениями, вызванными научно-техническим прогрессом. Такие инвестиции сами становятся причиной увеличения ВВП. Индуцированные инвестиции - это капиталовложения, направленные на образование новых производственных мощностей, причиной создания которых является увеличение спроса на материальные блага и услуги. При повышении спроса дополнительная продукция производится за счёт более интенсивной эксплуатации имеющегося оборудования. Если повышенный спрос не удовлетворяется, то для выпуска недостающей продукции сооружаются новые производственные мощности. Процесс инвестирования зависит от многих факторов. Во-первых, он зависит от ожидаемой нормы прибыли. Рис. 2.6. Равновесие сбережений и инвестиций: I - инвестиции; ? - сбережения; г - ставка банковского процента Во-вторых, инвестор при принятии решений всегда учитывает альтернативные возможности, и решающим здесь будет уровень процентной ставки. Графически взаимосвязь между нормой процента, инвестициями исбережениями представлена на рис. 2.6. На графике иллюстрируется положение равновесия между сбережениями ? и инвестициями / Инвестиции есть функция нормы процента I = /(г), причём эта функция убывающая: чем выше уровень процентной ставки, тем ниже уровень инвестиций. Сбережения также есть функция нормы процента ? = ?(г), но эта функция уже возрастающая: чем выше уровень процента, тем выше уровень сбережений. Уровень процента, равный г0 , обеспечивает равенство сбережений и инвестиций в масштабе всей экономики. Уровни Г1 и г2 - отклонения от этого состояния.

Такие функциональные связи между процентом, инвестициями и сбережениями описывались теоретиками классической школы. В кейнсианской же концепции инвестиции также есть функция нормы процента, а вотсбережения - это функция дохода ? = ?(У). Тем самым динамика инвестиций и сбережений определяется различными факторами. В-третьих, инвестиции зависят от уровня налогообложения. Слишком высокий уровень налогообложения не стимулирует инвестиции. В-четвёртых, инвестиционный процесс реагирует на темпы инфляции. В условиях инфляции, когда издержки представляют значительную неопределённость, процессы реального инвестирования становятся непривлекательными. Важнейшие макроэкономические пропорции, отражающие взаимодействие инвестиций, сбережений и ВВП, можно представить следующим образом: ВВП = С + I, т.е. ВВП при его использовании равен сумме расходов на потребление С и инвестиций I. При этом потребление есть функция дохода С = С (У), а инвестиции - функция процентной ставки I = /(г). С другой стороны, произведённый ВВП можно представить как ВВП = С + ?, где ? так же, как и С, является функцией дохода ? = ?(У). Итак, если С + I = С + ?, то I = ?, где инвестиции - функция процентной ставки, а сбережения - функция дохода. Равенство /(г) = ?(У) демонстрирует важность соблюдения определённых пропорций в экономике дляравновесия между совокупным спросом и совокупным предложением и является необходимым условием макроэкономического равновесия. А теперь определим уровень ВВП, когда сбережения и инвестиции находятся в состоянии равновесия (рис. 2.7). На графике линия I означает неизменный объём инвестиций при любом уровне ВВП. По мере роста ВВПсбережения увеличиваются. В точке Е линии I и ? пересекаются. Размер ВВП = ОЫ и есть тот уровень, на котором сформировалось равновесие между инвестициями и сбережениями. Но этот уровень ВВП не обеспечивает полной занятости - линии Е. Эта линия проходит правее точки пересечения ? и / Точка N означает то состояние равновесия ВВП, к которому будет стремиться экономика всякий раз, когдаравновесие между I и ? будет нарушаться. Если уровень ? окажется больше I, то это означает, что масштабы сбережений в обществе превышают масштабы инвестирования. Часть товарной продукции перестанет находить сбыт, увеличатся товарные запасы, предприятия сократят производство. «Невидимая рука» станет толкать уровень ВВП в сторону точки N. Если линия ? окажется ниже I, будет разворачиваться обратный процесс.

И в классической, и в кейнсианской модели равновесие наступает в точке пересечения I и ?. Различия заключаются в следующем: Во-первых, в классической модели длительная безработица представляется невозможной. Гибкое реагирование цен и ставки процента восстанавливает нарушенное равновесие. В модели Кейнса равенство I и ? может осуществляться и при полной занятости. Линия Е показывает, что полная занятость была бы в том случае, если бы объём ВВП достиг точки Е. А для этого нужно поднять линию I вверх, пока она не пересечёт точку Е, лежащую на линии сбережений. Другими словами, если инвестиционный процесс оживится, то возможно достижение равновесия при полной занятости. Именно государству отводится важнейшая роль в стимулировании инвестиций. Во-вторых, классическая модель предполагает существование гибкого ценового механизма, присущего рынку. Кейнс подверг сомнению этот постулат: предприниматели, столкнувшись с падением спроса на свою продукцию, не снижают цены. Они сокращают производство и увольняют рабочих. Отсюда - «невидимая рука» рыночного механизма не может обеспечить полную занятость. В-третьих, сбережения являются, прежде всего, функцией дохода, а не только уровня процента, как видно из теории классиков. Итак, равновесие между совокупным спросом и совокупным предложением требует соблюдения равенства объёмов сбережений и инвестиций. То обстоятельство, что инвестиции есть функция процента, асбережения - функция дохода, делает проблему нахождения равенства весьма сложной задачей.

47. Макроэкономическое равновесие в модели «Кейнсианский крест».

Равновесный уровень Ye может колебаться в соответствии с изменением величины любого компонента совокупных расходов: Ye=C+I+G+Xn.

Приращение любого компонента автономных расходов вызывает несколько большее приращение совокупного дохода DY благодаря эффекту мультипликатора.

Мультипликатор автономных расходов – отношение изменения равновесного ВВП к изменению любого компонента автономных расходов

,

,

где m – мультипликатор автономных расходов;

DY – изменение равновесного ВВП;

DA – изменение автономных расходов, независимых от динамики Y.

Мультипликатор показывает, во сколько раз суммарный рост (сокращение) совокупного дохода превосходит первоначальный прирост (сокращение) автономных расходов. Это означает, что относительно небольшие изменения в величинах C, I, G или Xn могут вызвать значительные изменения в уровнях занятости и выпуска (рис 30.1).

Рис. 30.1. Равновесный ЧНП в модели «доходы – расходы»

Таким образом, мультипликатор является фактором экономической нестабильности, усиливающим колебания деловой активности, вызванные изменением в автономных расходах. Проблема усложняется в условиях стимулированных инвестиций, так как в каждом следующем цикле производства из возросшего совокупного дохода Y финансируются не только более высокие потребительские, но и растущие инвестиционные расходы. Возникает эффект супермультипликатора.

Рецессионный разрыв – величина, на которую должен возрасти совокупный спрос (совокупные расходы), чтобы повысить равновесный ВВП до неинфляционного уровня полной занятости.

Если фактический равновесный объем выпуска Ye ниже потенциального Yf.e.(рис. 30.2), то это означает, что совокупный спрос не эффективен, так как оказывает депрессивное воздействие на экономику.

Рис. 30.2. Рецессионный разрыв

Чтобы преодолеть рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость ресурсов, необходимо простимулировать совокупный спрос и «переместить» равновесие из точки А в точку В. Приращение совокупного дохода DY составляет:

DY = величина рецессионного разрыва * величина мультипликатора автономных расходов.

Инфляционный разрыв – величина, на которую должен сократиться совокупный спрос (совокупные расходы), чтобы снизить равновесный ВВП до неинфляционного уровня полной занятости (рис. 30.3).

Рис. 30.3. Инфляционный разрыв

Преодоление инфляционного разрыва предполагает сдерживание совокупного спроса и «перемещение» равновесия из точки А в точку В (полная занятость ресурсов). При этом сокращение равновесного совокупного дохода DY составит

DY=величина инфляционного разрыва ´ величина мультипликатора автономных расходов.

Одной

из основных задач бюджетно-налоговой

политики правительства является создание

системы встроенных

стабилизаторов экономики, которая

позволила бы ослабить эффект мультипликации

путем относительного снижения величины

предельной склонности к потреблению

(МРС)

и, соответственно, увеличению предельной

склонности к сбережению (MPS),

так как мультипликатор = ![]() .

.

Мультипликатор

государственных расходов действует

аналогично ![]() ,

где mG –

мультипликатор государственных расходов

(рис. 30.1). Основным фактором, определяющим

величину мультипликатора, является МРС.

,

где mG –

мультипликатор государственных расходов

(рис. 30.1). Основным фактором, определяющим

величину мультипликатора, является МРС.

Аналогично

мультипликативное воздействие на

равновесный уровень дохода окажет

и снижение

налогов Т.

Если налоговые отчисления снижаются

на ![]() ,

то располагаемый доход

,

то располагаемый доход ![]() возрастает

на величину

возрастает

на величину ![]() (рис. 30.4).

(рис. 30.4).

Рис. 30.4. Влияние налогов на макроэкономическое равновесие

Потребительские

расходы увеличиваются на величину

,

что увеличивает объем производства

Y1 до

Y2 на

величину ![]() ,

где

,

где ![]() – мультипликатор

налогов.

– мультипликатор

налогов.

Если государственные расходы и автономные налоговые отчисления возрастают на одну и ту же величину, то и равновесный объем производства возрастает. В этом случае говорят о мультипликаторе сбалансированного бюджета, который всегда равен или меньше единицы.

48.Понятие мультипликатора. Инфляционный рецессионный разрывы. Парадокс

бережливости.

Если фактический равновесный объём выпуска Yo ниже потенциального Y*, то это означает, что совокупный спрос неэффективен, т. е. совокупные расходы недостаточны для обеспечения полой занятости ресурсов, хотя равенство совокупного спроса и совокупного предложения (AD = AS) достигнуто. Недостаточность совокупного спроса оказывает депрессивное воздействие на экономику и определяет рецессионный разрыв (рис. 4.3).

Рецессионный разрыв - это величина, на которую должен возрасти совокупный спрос (совокупные расходы), чтобы повысить равновесный ВВП до уровня полной занятости. Рецессионный разрыв наступает тогда, когда S > I, т.е. сбережения, соответствующие уровню полной занятости, превышают потребности в инвестировании. В этой ситуации текущие расходы на товары и услуги низкие, ведь население предпочитает большую часть расходов сберегать. Это сопровождается спадом промышленного производства и снижением уровня занятости. А затем в силу эффекта мультипликатора приведёт к тому, что сокращение занятости в той или иной сфере производства повлечёт за собой вторичное и последующее сокращение занятости и доходов в экономике.

Рис. 4.3. Рецессионный разрыв

Чтобы преодолеть рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость ресурсов, необходимо простимулировать совокупный спрос и «переместить» равновесие их точки А в точку В. При этом приращение совокупного равновесного дохода составит:

Величина Величина мультипли-

Д У = рецессионного раз- х катора автономных

рыва расходов .

Если фактический равновесный уровень выпуска У0 больше потенциального У, то это означает, что совокупные расходы избыточны. Избыточность совокупного спроса вызывает в экономике инфляционный бум: уровень цен возрастает потому, что предприятия не могут расширить производство адекватно растущему совокупному спросу, так как все ресурсы уже заняты. Возникает инфляционный разрыв (рис. 4.4).

Инфляционный разрыв - это величина, на которую должен сократиться совокупный спрос (совокупные расходы), чтобы снизить равновесный ВВП до неинфляционного уровня полной занятости.

Инфляционный разрыв наступает тогда, когда I > ?, т.е. планируемые инвестиции превышают сбережения, соответствующие уровню полной занятости. Это означает, что предложение сбережений отстаёт от инвестиционный потребностей. Поскольку реальных возможностей увеличения инвестиций при достигнутой полной занятости нет, постольку объёмы совокупного предложения возрасти не могут. Население всё большую часть дохода направляет на потребление. Спрос на товары и услуги растёт, а в силу эффекта мультипликатора нарас-тающий спрос давит на цены в сторону их инфляционного повышения. 7 = Е

Рис. 4.4. Инфляционный разрыв

Преодоление инфлционного разрыва предполагает сдерживание совокупного проса и «перемещение» равновесия из точки А в точку В (полная занятость ресурсов). При этом сокращение равновесного совокупного дохода Д 7 составляет:

Величина Величина мультипли-

Д 7 = инфляционного раз- х катора автономных

рыва расходов .

Если, используя модель «Л^О-Л?» интерпретировать график совокупных расходов как со-вокупный спрос, а линию 45° - как совокупное предложение, то рецессионный разрыв можно определить как превышение совокупного предложения над совокупным спро-сом на уровне, соответствующем потенциальному ВВП. Соответственно превышение совокупного спроса над совокупным предложением на уровне, соответствующем потенциальному ВВП, представляет собой инфляционный разрыв.

Не следует смешивать рецессионный или инфляционный разрыв с разрывом ВВП. Разрыв ВВП - это разница между равновесным и потенциальным уровнями ВВП, или 7 . Графически разрыв ВВП изображается на оси абсцисс.

49.Государственный бюджет: доходы и расходы государства.

овокупность всех финансовых отношений в обществе образует финансовую систему государства. Она состоит из следующих звеньев: государственного бюджета, местных финансов, финансов государственных предприятий и специальных правительственных фондов. Ведущим звеном финансовой системы является государственный бюджет.

Государственный бюджет - это крупнейший централизованный денежный фонд, находящийся в распоряжении правительства.

Именно с помощью бюджета государство имеет возможность сосредоточивать финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического развития, с помощью бюджета происходит перераспределение национального дохода между отраслями, территориями, сферами общественной деятельности.

В самом общем виде государственным бюджетом можно назвать план доходов и расходов государства на текущий год, составленный в форме баланса и имеющий силу закона.

Расходы государственного бюджета показывают направления и цели государственных ассигнований.

Все расходы можно подразделить на следующие группы:

военные;

экономические;

на социальные цели;

на внешнеполитическую деятельность;

на содержание аппарата управления.

В современных условиях в связи с проведением активной государственной политики происходит значительное увеличение расходов государства. Рост государственных расходов был предсказан немецким экономистом А. Вагнером, который сформулировал закон возрастающей государственной активности, в соответствии с чем государственные расходы в странах, где развивается промышленность, должны расти быстрее объемов национального дохода. Эти утверждения вошли в мировую экономическую науку под названием закона Вагнера.

Доходы государственного бюджета формируются за счет:

налогов, взимаемых как центральными, так и местными органами власти;

неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внешнеэкономической деятельности, а также доходов от имущества, находящегося в государственной собственности;

доходов целевых бюджетных фондов.

Налоговые доходы составляют около 84% Федерального бюджета РФ, неналоговые доходы - 7%, доходы целевых бюджетных фондов - 9%. Следовательно, основным источником доходов государственного бюджета являются налоги.

Важнейшая задача исполнения бюджета-обеспечение полного и своевременного поступления налогов и других платежей и доходов в целом и по каждому источнику, а также финансирование мероприятий в пределах утвержденных по бюджету сумм и в течение того финансового года, на который утвержден бюджет.

5О.Налоговая система. Основные виды налогов.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА - совокупность налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет, взимаемых на условиях, определяемых законодательными актами. Существенными характеристиками налоговой системы той или иной страны являются: совокупность налогов, установленных законодательством; принципов, форм и методов их установления и ввода в действие; система налоговых органов, форм и методов налогового контроля; права и ответственность участников налоговых отношений, порядок и условия налогового производства.

Термин «налоговая система» может использоваться применительно к отдельным государствам или их крупным экономическим сообществам. Исторически налоговая система появилась с возникновения первых государств Древнего мира, которые вводили налоги на доходы и имущество своих подданных. Это позволяло концентрировать и расходовать средства на содержание^ войск, возведение укреплений, строительство храмов. Позднее в Римской империи значительные средства расходовались на устройство дорог, водопроводов, проведение праздников, раздачу денег и продуктов беднякам и другие общественные цели. Сформулированные еще А.Смитом 4 основных принципа построения налоговой системы, определенным образом модернизированные, используются до настоящего времени. Это - принцип справедливости, утверждающий всеобщность обложения и равномерность распределения налога между гражданами соразмерно их доходам; принцип определенности, требующий, чтобы сумма, способ и время платежа были совершенно точно заранее известны плательщику; принцип удобства - налог должен взиматься в такое время и таким способом, которые представляют наибольшее удобство для плательщика; принцип экономичности, заключающийся в. минимизации издержек взимания налога, в рационализации системы налогообложения.

Налоговая система выполняет следующие основные функции: фискальную - обеспечение доходов государственного бюджета; регулирующую - регулирование макроэкономических процессов, совокупного спроса и предложения, темпов роста и занятости: распределительную - перераспределение национального дохода, доходов физических и юридических лиц; социальную — аккумулирование средств для осуществления социальных программ; стимулирующую - микроэкономическое регулирование; контрольную - обеспечивает воспроизводство налоговых отношений.

Современная налоговая система включает различные виды налогов.

По способу платежа различают прямые и косвенные налоги. Прямые налоги берутся напрямую с физических и юридических лиц. Это подоходный налог с физических лиц; налог с прибыли корпораций; имущественный налог (уплачивается как физическими, так и юридическими лицами); налог на сделки с капиталом; налог с наследства и др. Косвенные налоги взимаются с товаров и услуг. Их косвенный характер проявляется в том, что их уплачивают не все граждане, а те, кто покупает облагаемую налогом продукцию. К косвенным налогам относятся: налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины.

Налоги по их использованию подразделяются на общие и специальные (целевые). Общие налоги поступают в бюджет государства для финансирования общегосударственных мероприятий. Специальные налоги имеют строго определенное назначение, например налоги на реализацию горюче-смазочных материалов поступают в дорожные фонды и предназначены для строительства, реконструкции и текущего ремонта дорог.

В зависимости от того, в распоряжение какого органа поступает налог, различают федеральные налоги, региональные налоги субъектов федерации и местные налоги. Федеральные налоги устанавливаются законодательными актами, принимаемыми Федеральным Собранием, К ним относятся налог на прибыль предприятий и организаций, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины, акцизы па нефть, природный газ и др. К региональным налогам относятся налог на имущество организаций, налог на недвижимость, дорожный налог, налог на добычу природных ресурсов, к местным налогам относятся налог на недвижимое имущество граждан, налог на рекламу, регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, другие сборы.

В зависимости от характера взимания налоговых ставок различают: твердые ставки, которые устанавливаются в абсолютной сумме независимо от размеров дохода (например, на тонну нефти); пропорциональные - налоговая ставка остается неизменной независимо от размеров дохода; прогрессивные - ставка повышается по мере возрастания дохода; регрессивные - ставка налога понижается по мере возрастания дохода.

51. Бюджетно-налоговая политика: цели и основные виды.

Налоги и государственные расходы являются основными инструментами фискальной политики. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика - это система регулирования экономики посредством изменений государственных расходов и налогов.

Фискальную политику в зависимости от механизмов ее реагирования на изменение экономической ситуации подразделяют на две части. Первая - это т.н. дискреционная политика, которая проводится по усмотрению правительства и на основе его решений. Вторая - это политика т.н. встроенных стабилизаторов, т.е. тех механизмов, которые работают в режиме саморегулирования и независимо от принимаемых решений сами реагируют на изменение положения в экономике.

Дискреционная фискальная политика - это сознательное манипулирование налогами и расходами, или активная фискальная политика.

В период спада стимулирующая фискальная политика складывается из: увеличения государственных расходов; снижения налогов; сочетания роста государственных расходов со снижением налогов. Такая фискальная политика обеспечивает сокращение падения производства.