- •В.В. Климович , н.И. Шатило лабораторный практикум по курсу

- •( С основами энергосбережения)

- •Минск 2005

- •1 Цель работы

- •Краткие теоретические сведения

- •Задание на выполнение

- •4. Порядок выполнения работы

- •Домашнее задание

- •6. Контрольные вопросы.

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения

- •2. Краткие теоретические сведения.

- •Приложение

- •Лабораторная работа № 8 исследование импульсного стабилизатора напряжения

- •1. Цель работы

- •2. Краткие теоретические сведения

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •1. Цель работы

- •2. Краткие сведения из теории

- •3. Приборы, используемые при выполнении работы

- •4. Описание лабораторной установки

- •5. Лабораторное задание

- •6. Порядок вып0лнения работы

- •7. Содержание отчета

- •8. Контрольные вопросы

- •Литература

3. Описание лабораторной установки

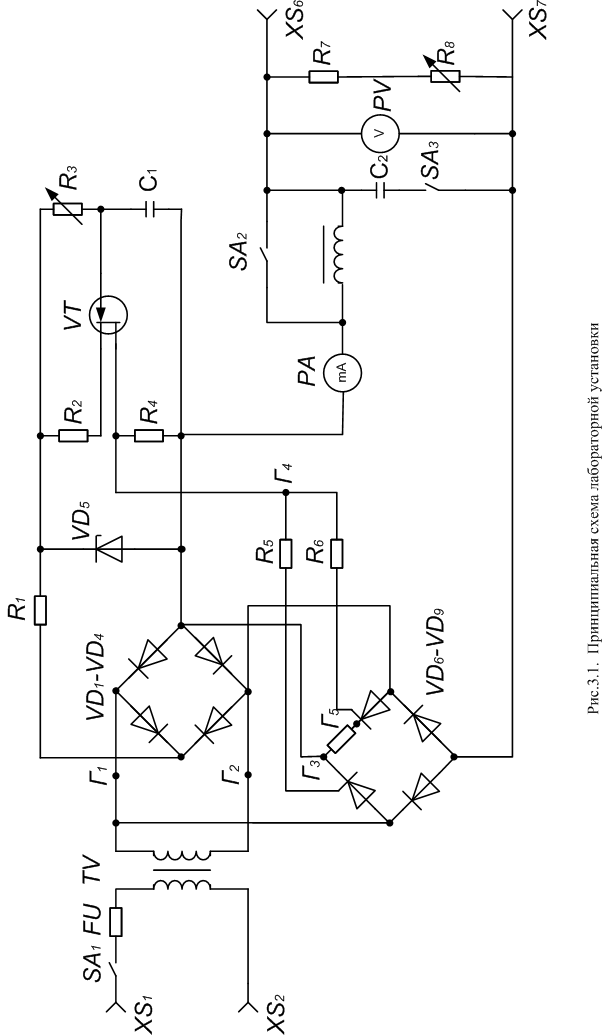

Схема лабораторной установки представлена на рисунок 3.1.

Силовой трансформатор T1 с помощью выключателя SA' подключается в сеть с напряжением 220В частотой 50 Гц. С выхода трансформатора переменное напряжение поступает на вход управляемого вентильного блока, собранного на вентилях VD6 - VD9. Этим же напряжением питается схема формирователя управляющих импульсов, собранная на транзисторе VT1.

Нагрузкой управляемого выпрямителя служит цепочка из последовательно соединенных резисторов R7 и R8. С помощью выключателей SА2 и SА3 между вентильным блоком и нагрузкой могут включаться следующие типы фильтров: индуктивный, емкостный и индуктивно-емкостный .

Прибор РА служит для измерения постоянной составляющей тока нагрузки, прибор РV - для измерения постоянной составляющей выходного напряжения.

Для снятия временных диаграмм токов и напряжений в исследуемой схеме предусмотрены контрольные гнезда XS1 - XS7.

Схема формирователя импульсов управления представляет собой релаксационный генератор, исполненный на однопереходном транзисторе (двухбайтовом диоде), который имеет три вывода: эмиттер, базу 1 и базу 2. Участок между базами Б1 и Б2 имеет характер линейного омического сопротивления. При напряжении на эмиттере, меньшем некоторой максимальной величины Uэmax , переход эмиттер - база Б1 смещен в обратном направлении и транзистор VT1 закрыт. Для включения однопереходного транзистора необходимо выполнение следующих условий: Uэ=Uэmax и Iэ=Iэmax .

Рассмотрим работу схемы формирователя импульсов управления. При появлении напряжения на стабилитроне VD5, которое одновременно играет роль питающего и синхронизирующего напряжения, конденсатор C1 начинает заряжаться через резистор R3. Как только напряжение на эмиттере достигнет Uэmax, транзистор VT1 открывается, а конденсатор C1 разряжается через сопротивление R4, с которого снимаются импульсы управления. Когда напряжение на эмиттере достигнет Uэ=Uэвыкл. транзистор перестает проводить. Далее цикл повторяется.

Резистор R2 защищает однопереходный транзистор от перенапряжения и стабилизирует его работу при колебаниях температуры окружающей среды.

Так как постоянная времени заряда зависит от величины сопротивления резистора R3, то, изменяя его величину, можно регулировать время появления импульсов управления на выходе схемы формирователя по отношении к напряжению на аноде тиристоров в вентильном блоке.

4. Порядок выполнения работы

4.1. Изучить принцип работы исследуемого управляемого выпрямителя по схеме на макете установки. Ознакомиться с органами управления макетом.

4.2.Включить тумблер SA1 и исследовать зависимости U0(α) и Р0(α) для Rн=700Ом при отсутствии фильтрующих элементов. Для этого необходимо включить тумблер SA2, отключить тумблер SА3 и изменять угол регулирования с помощью переменного резистора R3.

Экспериментальные и расчетные данные занести в табл.4.1. Зарисовать осциллограммы токов и напряжений в различных цепях схемы при α=45° и α=135°. Для этого необходимо щуп "вход" контрольного осциллографа поочередно подключить к гнездам XS1-XS2, XS3-XS4, XS3-XS5, XS6-XS7.

Таблица 4.1

α [град] |

|

I0 [мА] |

|

U0 [В] |

|

P0 [Вт] |

|

4.3. Снять внешнюю характеристику U0 (I0) выпрямителя при отключенных фильтрующих элементах для углов регулирования α= 45° и α=135°. Экспериментальные данные занести в табл.4.2.

Таблица 4.2

α= 45° |

I0 [мА] |

|

U0 [В] |

|

|

α=135° |

I0 [мА] |

|

U0 [В] |

|

4.4.Путем отключения тумблера SA2 включить в цепь нагрузки индуктивный фильтр. Произвести измерения, указанные в пункте 4.2. Результаты занести в таблицу, аналогичную табл.4.1. Зарисовать осциллограммы токов и напряжений на гнездах XS3-XS5, XS6-XS7. Осциллограммы снимать для углов регулирования α= 45° и α=135° при сопротивлении нагрузки Rн=1000 Ом и Rн=500 Ом.

4.5.При включенном индуктивном фильтре произвести измерения, указанные в пункте 4.3. Результаты занести в таблицу, аналогичную по форме табл.4.2.

4.6.Включением тумблера SA3 при выключенном тумблере SA2 сформировать индуктивно-емкостный фильтр. Произвести измерения и снять осциллограммы, указанные в пункте 4.2. Результаты занести в таблицу, аналогичную по форме табл.4.1.

4.7.Снять внешнюю характеристику U0 (I0) выпрямителя при действии индуктивно-емкостного фильтра. Результаты занести в таблицу, аналогичную по форме табл.4.2.

4.8.С помощью осциллографа измерить коэффициент пульсаций на выходе выпрямителя при Rн=700Ом и включенном индуктивно-емкостном фильтре для двух значений угла регулирования α= 45° и α=135°.