- •В.В. Климович , н.И. Шатило лабораторный практикум по курсу

- •( С основами энергосбережения)

- •Минск 2005

- •1 Цель работы

- •Краткие теоретические сведения

- •Задание на выполнение

- •4. Порядок выполнения работы

- •Домашнее задание

- •6. Контрольные вопросы.

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •Краткие теоретические сведения

- •2. Краткие теоретические сведения.

- •Приложение

- •Лабораторная работа № 8 исследование импульсного стабилизатора напряжения

- •1. Цель работы

- •2. Краткие теоретические сведения

- •4. Порядок выполнения работы

- •5. Содержание отчета

- •6. Контрольные вопросы

- •1. Цель работы

- •2. Краткие сведения из теории

- •3. Приборы, используемые при выполнении работы

- •4. Описание лабораторной установки

- •5. Лабораторное задание

- •6. Порядок вып0лнения работы

- •7. Содержание отчета

- •8. Контрольные вопросы

- •Литература

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Error: Reference source not found Кафедра защиты информации

В.В. Климович , н.И. Шатило лабораторный практикум по курсу

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СИСТЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

( С основами энергосбережения)

для студентов специальности «Сети телекоммуникаций»

Минск 2005

Лабораторная работа № 1 Однофазные выпрямители с различными сглаживающими фильтрами

Цель работы - изучить особенности работы различных выпрямителей, питающихся от однофазной сети переменного тока.

Исследовать эффективность сглаживания пульсации выпрямленного напряжения с помощью распространенных на практике фильтров.

1 Краткие теоретические сведения

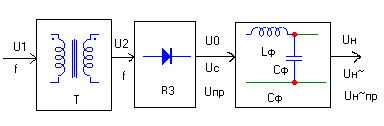

1.1 Предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный выпрямители в общем случае состоят из трех основных узлов (рисунок 1).

Т – трансформатор; ВЗ – вентильное звено; СФ – сглаживающий фильтр.

Рисунок 1 - Структурная схема выпрямителя

Трансформатор обеспечивает получение требующегося напряжения Uн на выходе выпрямителя при заданном действующем значении U1 напряжения сети, а также устраняет непосредственно (гальваническую) связь цепей выпрямленного тока с питающей сетью, что обязательно при заземленной нагрузке.

Вентильное звено (ВЗ), состоящее из одного или нескольких определенным способом соединенных вентилей, осуществляет выпрямление переменного тока, т.е. пропускание его только в одном направлении. Пульсирующему току одного направления на выходе ВЗ соответствуют среднее (постоянное) напряжения U0 и некоторые флюктуации напряжения относительно его среднего значения. Интенсивность этих флюктуаций, называемых в технике электропитания пульсациями, может быть охарактеризована по-разному, в частности, их действующим значением U0~, напряжением Uпр~ половины размаха пульсаций и т.п.

Во многих случаях интенсивность пульсация на выходе ВЗ имеет недопустимую для нагрузки выпрямителя величину и для ее уменьшения применяют сглаживающие фильтры (СФ). СФ должен по возможности беспрепятственно пропускать постоянный ток и существенно подавлять пульсацию. При эффективно работе СФ для постоянного напряжения Uн и напряжения пульсации Uн~ на выходе фильтра справедливы соотношения Uн=U0; Uн~<<U0~.

В силу периодичности переменного напряжения сети выпрямленное напряжение U0(t) на выходе ВЗ m-фазного выпрямителя содержит периодическую пульсацию и может быть предоставлено в виде

![]() . (1.1)

. (1.1)

Здесь

![]() - (1.2)

- (1.2)

амплитуда k-й гармонической составляющей в разложении пульсации в ряд Фурье по косинусоидальным функциям, равная, как показывает анализ,

![]() . (1.3)

. (1.3)

![]() – круговая

(угловая) частота переменного тока

питающей сети.

– круговая

(угловая) частота переменного тока

питающей сети.

Содержание переменной составляющей в выпрямленном напряжении можно охарактеризовать с помощью так называемого коэффициента пульсации, который для k-й её гармоники (k=1,2…) определяется по формуле

![]() . (1.4)

. (1.4)

Часто для оценки качества постоянного напряжения на выходе выпрямителя используют коэффициент пульсации Кп1 по первой, (К=1) наиболее интенсивно, гармонике. Как следует из формулы (1.4)

![]() . (1.5)

. (1.5)

Вообще говоря, коэффициент пульсации может определяться с использованием различных мер ее интенсивности, в частности, действующего значения U0~ или полуразмаха Uпр~ пульсации

![]() (1.6)

(1.6)

![]() (1.7)

(1.7)

Эффективность подавления пульсации удобно охарактеризовать отношением коэффициента пульсации на входе фильтра к коэффициенту пульсации на его выходе. При использовании для определения коэффициентов пульсации формулы (1.6) указанное отношение, называемое коэффициентом сглаживания q, запишется в виде

![]() , (1.8)

, (1.8)

где Кпн = Uн~/ Uн – коэффициент пульсации напряжения на выходе фильтра (рисунок 1).

Если потери постоянного напряжения в СФ невелики, т. е. Uн=U0, то коэффициент сглаживания, как это следует из соотношения (8), можно определить по следующей приближенной формуле:

![]() (1.9)

(1.9)

Выражения (1.9) позволяет формально трактовать коэффициент сглаживания СФ как коэффициент деления входного напряжения U0~ пульсации между фильтром и нагрузкой, на которой действует лишь часть Uн~ этого напряжения. Пользуясь этим представлением, легко находить приближенные соотношения для анализа эффективности многих сглаживающих фильтров.

Наиболее распространенные схемы выпрямителей, питающихся от однофазной сети переменного тока, приведены на рисунке 2. С правой стороны от собственно съем выпрямителей на рисунок 2 показаны виды нагрузок, на которые эти выпрямители

Рисунок 2 Схемы выпрямителей, питающихся от однофазной сети переменного тока:

а) однополупериодная;

б) двухполупериодная со средней точкой;

в) мостовая (схема Герца)

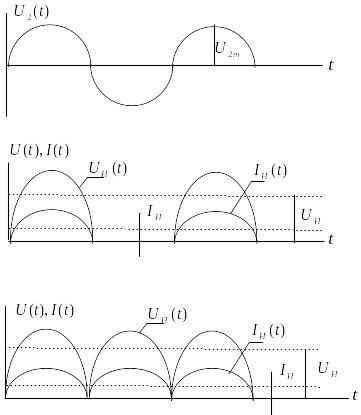

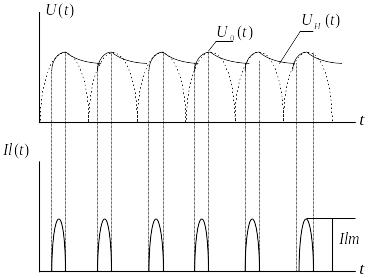

Обычно работают на практике. На рисунок 3 изображены временные диаграммы для напряжения и тока, действующих в одно- и двухполупериодных схемах при чисто активно нагрузке.

Однополупериодный выпрямитель (рисунок 2а) применяется в основном при работе на нагрузку емкостного характера, в редких случаях – на чисто активную нагрузку. Его достоинствами являются: простота, минимальное число элементов, невысокая стоимость, возможность работы без трансформатора.

К существенным недостаткам схемы относятся: высокий коэффициент пульсации Кп1 ≈ 1,57; низкая частота пульсации (первая ее гармоника имеет частоту, совпадающую с частотой, питающего выпрямитель напряжения); высокое обратное напряжение на вентиле Uобрmax = πU0; плохое использование трансформатора, так как его габаритная мощность более чем в три раза превышает мощность, отдаваемую в нагрузку на постоянном токе; подмагничивание сердечника трансформатора постоянным током.

Перечисленные недостатки являются причиной ограниченного применения однополупериодных выпрямителей на практике.

Двухполупериодная схема со средней точкой (рисунок 2б) По-существу представляет собой два параллельно включенных однополупериодных выпрямителя, работающих поочередно через полпериода выпрямляемого напряжения. Используется в основном при нагрузке емкостного или индуктивного характера, при активной нагрузке применяется редко.

Основными преимуществами схемы по сравнению с однополупериодной являются: меньший коэффициент пульсации Кп1 =0,67; повышенная частота пульсации (первая ее гармоника имеет частоту, вдвое большую частоты питающего напряжения); возможность использования вентилей с общим катодом или анодом (при кенотронных вентилях это позволяет питать накальные цепи от одного источника, а при использовании полупроводниковых диодов – применять общий радиатор).

Основными недостатками схемы являются усложненная из-за наличия среднего отвода во вторичной обмотке конструкция трансформатора и высокое обратное напряжение на вентилях равное, как и в однополупериодной схеме, Uобрmax =πU0.

Мостовая схема (рисунок 2в) из всех двухполупериодных схем выпрямителей, работающих от однофазной сети переменного тока, обладает наилучшими технико- экономическими показателями. Применяется в основном при нагрузке с емкостной иди индуктивной реакцией, реже - при активной нагрузке.

Рисунок

3 Временные диаграммы токов iН(t)

и напряжений UH(t),

действующих в активной нагрузке при

однополупериодном (б) и двухполупериодном

(в) выпрямлениях переменного напряжения

U2(t)

(a)

В сравнении с предыдущей схемой она не требует усложнения трансформатора, характеризуется лучшим его использованием, допускает работу без трансформатора, обеспечивает вдвое меньшее обратное напряжении на вентилях (Uобрmax = π U0/2).

Недостатки схемы: большое число вентилей, повышенное прямое падение напряжения на вентильном звене, невозможность питания цепей накала кенотронных вентилей от одного источника (нужны три накальные обмотки) и недопустимость установки полупроводниковых вентилей на одном радиаторе без изолирующих прокладок.

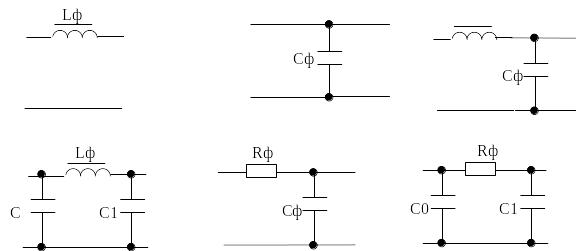

2.3 Основные схемы пассивных сглаживающих фильтров (СФ) приведены на рисунок 4.

Помимо необходимости обеспечивать задачный коэффициент сглаживания q от СФ требуют минимальных габаритов, веса и стоимости, высокого коэффициента полезного действия, отсутствия недопустимых перенапряжения на нагрузки и бросков тока в выпрямителе при включении и выключении источника питания или импульсном потреблении тока нагрузкой. Оптимизация СФ по совокупности перечисленных технико-экономических показателей является сложной и в общем случае не решенной задачей. Поэтому при проектировании СФ пользуются двумя основными критериями – критерием минимума стоимости и критерием минимума масс – габаритных характеристик.

В простом L-фильтре (рисунок 4а) в качестве индуктивности используют дроссель, в магнитопроводе которого для ослабления его подмагничивания постоянным током нагрузки выпрямителя обычно специально вводится немагнитный зазор.

Сглаживающее действие фильтра на частоте mw в соответствии с ранее сказанным можно упрощенно трактовать как деление напряжения входной пульсации между большим (по переменному току) сопротивлением mwL дросселя и сопротивлением Rн нагрузки. Тогда коэффициент сглаживания такого фильтра примерно равен

![]() (10)

(10)

При

![]() >>Rн

интенсивность пульсации на нагрузке

оказывается существенно меньше, чем на

входе фильтра (см. рисунок 5а).

>>Rн

интенсивность пульсации на нагрузке

оказывается существенно меньше, чем на

входе фильтра (см. рисунок 5а).

Рисунок

3 Временные диаграммы токов iН(t)

и напряжений UH(t),

действующих в активной нагрузке при

однополупериодном (б) и двухполупериодном

(в) выпрямлениях переменного напряжения

U2(t)

(a)

Рисунок

4 Основные схемы пассивных сглаживающих

фильтров:

а)

простой L-фильтр; б) простой

С-фильтр

в)

Г-образный однозвенный LC-фльтр г)

П-образный однозвенный LC-фильтр е)

П-образный однозвенный RC-фильтр.

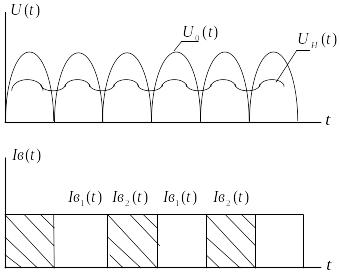

Рисунок

5 К пояснению работы простых сглаживающих

фильтров при двухполупериодном

выпрямлении:

U0(t)

– напряжение на входе фильтра; iв(t)

– ток в вентилях;

UН(t)

– напряжение на нагрузке;

a)

диаграммы для L-фильтра б)

диаграммы для С-фильтра

Приближенность формулы (10) обусловлена использованием при ее выводе предположения, что >> Rн, а так- же пренебрежением внутренним сопротивлением выпрямителя и активным сопротивлением дросселя.

Как видно из этой формулы, эффективность L-фильтра возрастает с увеличением числа m фаз выпрямителя и уменьшением сопротивления Rн нагрузки. Поэтому такие фильтры предпочтительно применять в много фазных выпрямителях при малых сопротивлениях больших токах нагрузки.

Достоинства фильтра: простота, высокая надежность и большая проходная мощность.

Недостатки: большие габариты и масса (при значительных величинах требующегося коэффициента сглаживания), большая э.д.с. самоиндукции при включении источника.

Сглаживающее действие простого С-фильтра (рисунок 4б) обусловлено быстрым зарядом конденсатора через малое внутреннее сопротивление нагрузки (рисунок 5б).

Оценка эффективности этого фильтра проводится на основе анализа особенностей работы выпрямителя на нагрузку емкостного характера и дает следующее выражение коэффициента сглаживания(1-5):

![]() (1.11)

(1.11)

Где rф – внутреннее сопротивление каждой фазы выпрямителя; Нm – коэффициент, зависящий от частоты выпрямляемого напряжения, угла Q отсечки тока в вентилях (см. на рисунок 5б диаграмму 1В (t)) и числа m импульсов тока в нагрузке за период выпрямленного напряжения. Величина Hm определяется по имеющимся в справочниках графикам при расчете выпрямителя на нагрузку с емкостной реакцией (5).

Достоинства фильтра: простота конструкции, малые габариты и масса.

Основным его недостатком является малая эффективность при больших токах нагрузки, т.к. для обеспечения медленного разряда конденсатора через малое сопротивление нагрузки требуется значительно увеличивать его емкость. Наиболее часто фильтр используется в однофазных выпрямителях малой мощности.

Для достижения высоких коэффициентов сглаживания с помощью простых L- и С-фильтров необходимо применять большие индуктивности и емкости, что приводит к существенному увеличению массы и габаритов выпрямителя. Выход из этого положения дает усложнение СФ.

Примером такого усложнения является однофазный Г-образный LC-фильтр (рисунок 4в). Пренебрегая обычно малым внутренним сопротивлением выпрямителя и активным сопротивлением дросселя и пологая, что

![]()

![]()

Коэффициент сглаживания фильтра можно найти как коэффициент деления входной пульсации с помощью следующего приближенного соотношения:

(12)

(12)

Если из равенств (10), (11) при заданном коэффициенте сглаживания непосредственно можно найти обеспечивающие его индуктивность или емкость, то из последнего соотношения определяется лишь произведение

![]() (13)

(13)

Для конкретизации величин L1 и C1 требуется привлечение какого-либо дополнительного условия, например, условия согласования СФ с нагрузкой, т.е. выполнения равенства

![]() (14)

(14)

Где

![]() – волновое сопротивления фильтра.

– волновое сопротивления фильтра.

Достоинством фильтра является возможность получения высоких коэффициентов сглаживания при больших токах нагрузки.

Недостатки: повышенная сложность (в сравнении с простейшими СФ), значительные габариты и масса.

Дополнение Г-образного LC-фильтра предшествующим ему емкостным фильтром приводит к П-образному LC-фильтру (рисунок 4г). Коэффициент сглаживания qПLC такого фильтра равен (см. формулы 11 и 12);

![]() (15)

(15)

Структурно подобны Г-образному и П-образному LC-фильтрам Г-образные и П-образные RC-фильтры (см. рисунок 4). Их коэффициенты сглаживания определяются следующими приближенными соотношениями

![]() (16)

(16)

![]() (17)

(17)

Где Rэ=R1Rн/(R1+Rн) – эквивалентное сопротивление, учитывающее влияние на сглаживающее действие фильтра сопротивления нагрузки Rн.

RC-фильтры имеют малые массу и габариты, низкую стоимость. Однако в таких фильтрах сравнительно велики потери мощности в резисторе R1 и падение напряжения на нем. Поэтому величина R1 обычно не превышает (0,1-0,25)Rн. При этом сглаживающее действие фильтра не может быть значительным. Применяются RC – фильтры в маломощных выпрямителях при слабых токах нагрузки.

Как LC-, так и RC-фильтры могут быть многозвенными. При этом общий коэффициент сглаживания фильтра определяется произведением коэффициентов сглаживания входящих в него звеньев. Оптимизация многозвенного LC-фильтра при фиксированных суммарных индуктивности и емкости показывает, что наибольший коэффициент сглаживания достигается при одинаковых параметрах его звеньев.

Многозвенные СФ применяются при необходимости весьма существенного подавления пульсаций.

Из пассивных фильтров наиболее широкое применение находят LC-фильтры. Однако их применение ограничивает ряд недостатков: большая длительность переходных процессов в динамических режимах, большие габариты и масса, зависимость коэффициента сглаживания от постоянного тока нагрузки. Кроме того, магнитное поле рассеяния дросселей часто является источником помех для питаемых устройств.

От перечисленных недостатков свободны активные сглаживающие фильтры, построенные с использованием электронных ламп или транзисторов.

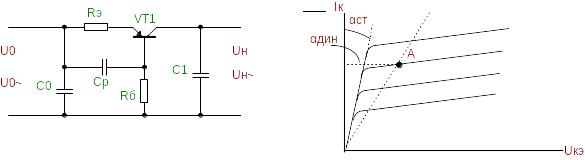

На рисунок 6а в качестве примера приведена схема транзисторного активного фильтра с последовательным (по отношению к нагрузке) включением транзистора. Можно усмотреть определенную аналогию между этим фильтром и П-образным пассивным LC-фильтром, полагая, что дроссель последнего заменяется транзистором, имеющим большое сопротивление эммитер-коллектор по переменному току и малое – по постоянному.

Различие этих сопротивления легко уяснить из рассмотрения рабочей точки А, соответствующей режиму работы транзистора на коллекторных характеристиках (рисунок 6,б). В самом деле, сопротивление транзистора постоянному току пропорционально tg(αcm) и невелико (αcm<< π/2). Сопротивление же переменному току пропорционально tg(αдин) и значительно, ибо αдин≈ π/2.

Резистор Rб служит для установления нужного режима по постоянному току (задает ток в базу транзистора). Цепь RэCр, имеющая большую постоянную времени, используется для поддержания постоянства тока эммитера, благодаря чему и коллекторный ток остается примерно постоянным, то есть пульсация напряжения на нагрузке ослабляется. Существует ряд модификаций схем активных СФ.

Достоинствами этих фильтров являются: малые габариты, возможность фильтрации медленных пульсаций (вплоть до стабилизации напряжения).

Недостатки активных СФ состоят в их сложности, повышенной стоимости, чувствительности к коротким замыканиям нагрузки, трудности обеспечения больших нагрузочных токов.

III. Описания лабораторной установки

Рисунок

6. Транзисторный сглаживающий фильтр:

а)

принципиальная схема

б)

коллекторные характеристики транзистора

с указанием рабочей точки А;

αcm

– угол, характеризующий статическое

сопротивление транзистора

αдин

– угол, характеризующий динамическое

сопротивление транзистора

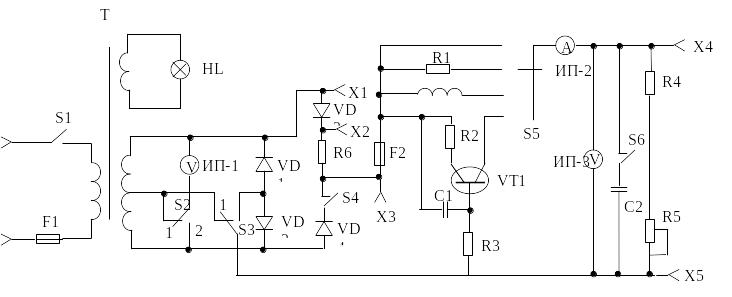

Лабораторная установка (см. рисунок 7) дает возможность исследовать полупроводниковые однополупериодный, двухполупериодный со средней точкой и двухполупериодный мостовой выпрямители для однофазной сети переменного тока.

Рисунок

7. Принципиальная схема лабораторной

установки.

Переход от одной схемы выпрямителя к другой осуществляется путем соответствующих переключения выключателя S4 и переключателя S3. В установке предусмотрено исследование 5 видов сглаживающих фильтров, а именно: C-фильтра; L-фильтра; Г-образного LC-фильтра; Г-образного RC-фильтра и активного (электронного) транзисторного фильтра. Выбор нужного фильтра производится с помощью переключателя S5 и выключателя S6.

Для наблюдения временных диаграмм, действующих в установке напряжения и токов, используется стандартный осциллограф. Проведение измерений при выполнении экспериментов обеспечивается имеющимися в установке вольтметром переменного тока ИП-1, амперметром ИП-2 и вольтметром ИП-3 постоянного тока. Прибор ИП-1 контролирует действующее значение выпрямляемого напряжения. Приборы ИП-2, ИП-3 служат для измерения постоянного тока в нагрузке и постоянного напряжения на ней.

IV. Порядок выполнения работы

изучить схему лабораторной установки, ознакомиться на ее макете с органами управления и регулировки, а также с имеющимися в нем контрольно-измерительными приборами.

с разрешения преподавателя включить выключателем S1 макет. При этом должна загореться сигнальная лампочка HL. Включить контрольный осциллограф.

установить наибольшее значение сопротивления нагрузки, для чего ручку регулировки реостата R5 поставить в крайнее правое положение.

подготовить макет для опытов с однополупериодной схемой выпрямителя, для чего переключатели S2 и S3 поставить в положение 1, а выключатель S4 в положение «выкл».

подключить вход контрольного осциллографа к клеммам Х4-Х5. Если используемый тип осциллографа при измерениях интенсивности входных воздействий требует калибровки, - откалибровать его. Отрегулировать чувствительность осциллографа так, чтобы обеспечивалось удобство наблюдения пульсаций выходного напряжения выпрямителя.

установить выключатель S6 конденсатора C2 в положение «выкл», а переключатель S5 в положение 1. Наблюдать и зарисовывать осциллограмму напряжения на число активной нагрузки. Измерить с помощью осциллографа величину Uпр половины размаха пульсаций выходного напряжения выпрямителя. Вольтметром постоянного тока ИП-3 зафиксировать постоянную составляющую Uн напряжения на нагрузке.

По формуле Kп = Uпр/Uн оценить коэффициент пульсации при отсутствии сглаживающих фильтров.

Снять внешнюю (нагрузочную) характеристику выпрямителя, т. е. зависимость (()() постоянной составляющей Uн напряжения на нагрузке от тока Iн через нее. Для этого, изменяя с помощью реостата R5 сопротивление нагрузки от максимального до минимального, сделать (3-4) измерения напряжения Uн и тока Iн с помощью приборов ИП-3 и ИП-2. Параллельно производить измерения полуразмаха Uпр пульсации выходного напряжения с помощью осциллографа. Результаты измерений занести в табл. 1. Записать величину переменного напряжения U2 на входе вентильного звена, измеряемую вольтметром переменного тока ИП-1.

Uн [B] |

|

|

|

|

Iн [мА] |

|

|

|

|

Uпр [B] |

|

|

|

|

Kп |

|

|

|

|

По данным измерений рассчитать коэффициент пульсации Kп = Uпр/Uн для каждой пары значений Uн и Iн. Результаты расчетов поместить в последней строке табл.1.

Построить графики зависимостей Uн(Iн) и Кп(Iн).

Для значения Iнср постоянного тока нагрузки, соответствующего середине диапазона его изменения, по данным табл. 1 сравнить напряжения U2 и Uнср, осмыслить и уметь объяснить соотношение между этими величинами.

При токе нагрузки Iн зарисовать осциллограмму пульсации напряжений на выходе выпрямителя.

10. Проделать работу по п п. (7-9) для всех типов пассивных фильтров, имеющихся в макете, т. е. для C-, L-, LC-, RC-фильтров, исключая транзисторный активный фильтр. Выбор фильтров производится с помощью выключателя S6 и переключателя S5 по схеме, изображенной на передней панели макета.

Для средней величины Iнср нагрузочного тока сравнить коэффициенты пульсации выходного напряжения при отсутствии сглаживания и использовании различных фильтров.

Проанализировать различие осциллограмм пульсации, зарисованных в соответствии с заданием п.9. Для всех использованных фильтров рассчитать коэффициенты сглаживания (qc;qL;qLC;qRC).

Подготовить макет для работы с двухполупериодной схемой выпрямителя со средней точкой; для чего переключатели S2 и S3 поставить в положение 1, а переключатель S4 поставить в положение «вкл».

Выполнить для этой схемы те же работы, что и для однополупериодного выпрямителя по п п. (6-11), включая исследование с активным транзисторным фильтром.

Подготовить для работы мостовую схему выпрямителя, для чего, оставив выключатель S4 в положении «вкл», переключатели S2 и S3 перевести в положение2. Провести те же работы, что и для предыдущей схемы.

V. Содержание отчета

1. Цель работы.

2. Принципиальная схема лабораторной установки.

3. Таблицы с результатами измерений и расчетов.

4. Графики зависимостей Uн(Iн); Кп(Iн) для всех исследованных схем выпрямителей при чисто активной нагрузке применении различных сглаживающих фильтров.

5. Зарисованные в соответствии с заданием осциллограммы пульсаций выходного напряжения выпрямителей.

6. Рассчитанные значения коэффициентов сглаживания различных фильтров (см. п. 11 порядка выполнения работы).

7. Краткая характеристика результатов работы и выводы по ней.

VI. Контрольные вопросы..

Схемы, принцип работы и сравнительная характеристика однополупериодного, двухполупериодного со средней точкой и постового выпрямителей, работающих от однофазной сети переменного тока.

Особенности работы выпрямителей на активную, емкостную и индуктивную нагрузки.

Нагрузочная характеристика выпрямителя, определения по ней его внутреннего сопротивления и величины ЭДС постоянного тока в схеме замечания выпрямителя.

Определения и смысл коэффициента пульсации и коэффициента сглаживания для устройств электропитания.

Классификация сглаживающих фильтров, требования к ним.

Достоинства, недостатки и область применения простого индуктивного фильтра

То же, что и в предыдущем вопросе, относительно простого емкостного фильтра.

Принцип построения и общая характеристика LC- и RC-фильтров.

Активные сглаживающие фильтры, их принципиальные схемы, достоинства, недостатки, область применения.

Лабораторная работа № 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ СУМНОЖЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ