- •2. Классификация зданий. Подробно раскрыть строительную классификацию.

- •3. Объемно-планировочные элементы зданий.

- •4. Конструктивная структура зданий. Разновидность конструктивных схем зданий.

- •5. Сущность и назначение модульной системы в строительстве.

- •6. Фундаменты, требования, предъявляемые к ним. Разновидности фундаментов зданий.

- •7. Гидроизоляция зданий с подвалом при ругв ниже отметки пола подвала.

- •8. Гидроизоляция зданий с подвалом при ругв выше отметки пола подвала.

- •9. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций.

- •10. Особенности конструктивных решений наружных стен, используемых для строительства в рб.

- •11. Крыши. Требования. Классификация. Конструктивные решения. Разновидности совр. Кров. Материалов и их исп-е.

- •12. Карнизный узел чердачной крыши.

- •13. Перекрытия. Требования. Классификация. Виды конструктивных решений плитных перекрытий.

- •14. Назначение лестниц и требования к ним. Конструктивные решения.

- •15. Индустриальные крупноразмерные перегородки и особенности конструктивного решения. Обеспечение звукоизоляции.

- •16. Крупноблочные здания. Системы разрезки стен на крупные блоки. Конструктивные решения блоков.

- •17. Крупнопанельные здания. Конструктивные решения. Стыки.

- •9 Пусто

- •18.Расчет изоляции воздушного шума ограждающих конструкций.

- •19. Архитектурная акустика. Критерии оценки акустических качеств помещений и их обеспечение.

- •20. Монолитное домостроение. Основные достоинства. Классификация методов возведения.

- •21. Варианты объемно-планировочных решений и их оценка.

- •22. Промышленные здания. Требования. Классификация. Факторы, влияющие на выбор класса промышленного здания.

- •23. Привязка железобетонных колонн основного каркаса одноэтажных зданий к модульным координатным осям.

- •24. Генеральные планы промышленных предприятий.

- •25. Исследование влажностного режима ограждающих конструкций зданий.

- •26. Расчет естественного освещения помещений промышленных зданий.

- •27. Строительно-акустические меры борьбы с шумом.

- •28. Вспомогательные здания промышленных предприятий, внутренняя и внешняя композиция, расчет площадей и санитарно-технического оборудования бытовых помещений.

- •29. Конструктивное решение примыкания низкой части промышленного здания к высокой.

- •30. Виды надстроек, их связь с конструктивными особенностями зданий.

- •31. Строительные изыскания, их состав и содержание

- •32.Строительные потоки, их виды и основные параметры.

- •33. Календарное планирование строительства отдельных зданий и сооружений.

- •34. Проектирование стройгенпланов отдельных зданий и сооружений.

- •35.Методика разработки, расчета и построения сетевого графика

- •36. Оптимизация сетевого графика по ресурсу рабочая сила.

- •37.Планирование потребности в людских ресурсах. График движения рабочей силы.

- •38.Табличный способ расчета сетевого графика

- •39. Организация материально-технической базы строительства

- •40. Методика разработки календарного плана

- •41. Проектирование временных зданий и сооружений на стройплощадке

- •42. Правила построения сетевого графика.

- •43. Организация контроля за ходом строительства зданий и сооружений.

- •44.Основные принципы планирования, управления и руководства строительством

- •45. Определение трудоемкости работ и требуемого количества строительных машин при составлении календарного плана работ на отдельные здания.

- •46. Особенности, определяющие выбор методов производства работ при реконструкции предприятий.

- •47. Методика составления карточки-определителя объемов работ.

- •48. Основные положения по проектированию генпланов пос и ппр и их основные отличия.

- •49. Определение зон влияния крана.

- •50. Варианты привязки монтажных кранов.

- •51. Технология ведения бетонных работ в зимних условиях.

- •52. Технология ведения земляных работ в зимних условиях.

- •5 3. Технология ведения каменных работ

- •54. Технология подводного бетонирования. Техника безопасности и охрана труда.

- •55. Особенности строительства зданий и сооружений в условиях жаркого климата.

- •56. Монтаж одноэтажных промышленных зданий. Техника безопасности и охрана труда.

- •57. Монтаж многоэтажных промышленных зданий. Техника безопасности и охрана труда.

- •58. Монтаж купольных покрытий, мягких оболочек и тентовых покрытий. Техника безопасности при производстве монтажных работ. Определение и обозначение опасных зон.

- •59. Способы усиления дефектных конструкций одноэтажных производственных зданий.

- •60. Способы усиления дефектных конструкций многоэтажных производственных зданий.

- •61. Методика выбора монтажных кранов.

- •62. Прочность бетона при сжатии, растяжении, изгибе и срезе при длительных и повторных нагрузках.

- •63. Арматура для железобетонных конструкций. Механические свойства и виды арматуры.

- •64. Деформация бетона под нагрузкой, усадка, ползучесть бетона.

- •65. Расчет строительных конструкций по пред состояниям.

- •66. Расчет изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного и таврового сечения с одиночной арматурой по нормальным сечениям.

- •67. Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе.

- •68. Назначение величины предварительного напряжения арматуры при расчете преднапряженных железобетонных конструкций. Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре.

- •69. Расчет центрально и внецентрально сжатых неармированных каменных конструкций.

- •70. Расчет армокаменных конструкций с продольным и сетчатым армированием.

- •71. Классификация сталей. Работа стали при растяжении. Основные механические характеристики стали.

- •72. Расчет растянутых и изгибаемых стальных элементов мск в упругой и упругопластической стадии.

- •73. Предельное состояние и расчет центрально сжатых сплошных и сквозных колонн из металла.

- •74. Типы и расчет составных и сварных балок.

- •75. Типы и расчет баз для центрально сжатых стальных колонн.

- •76. Связи по фермам и колоннам одноэтажных промышленных зданий.

- •76. Типы и особенности расчета металлических стропильных ферм.

- •77. Какие факторы влияют на долговечность деревянных конструкций. Методы защиты деревянных конструкций от биоразрушения и возгорания.

- •78. Виды и средства соединения деревянных конструкций.

- •79. Расчет кровельных настилов покрытий построечного изготовления.

- •80. Расчет кровельных панелей заводского изготовления.

- •81. Типы и расчет строительных балок (дощатоклеечных и клеефанерных)

- •82. Типы и расчет трехшарнирных рам из клееной древесины.

- •84. Типы и расчет стропильных ферм из природной древесины.

- •84. Назначение глубины заложения фундамента зданий на естественном основании.

- •85. Определение несущей способности призматических забивных свай по значениям расчетных сопротивлений грунтов и по прочности материала сваи для свай стоек и защемленных в грунте .

- •86. Расчет центрально и внецентрально нагруженного свайного фундамента.

- •87. Определение размеров подошвы фундамента мелкого заложения на естественном основании.

- •88. Расчет деформации основания по методу послойного суммирования.

- •89. Распределение напряжений по подошве жесткого фундамента в зависимости от размеров фундамента и глубины рассматриваемой точки.

- •90. Определение расчетного сопротивления грунта.

- •91. Проверка несущей способности слабого подстилающего слоя

89. Распределение напряжений по подошве жесткого фундамента в зависимости от размеров фундамента и глубины рассматриваемой точки.

Жёстким считается фунд-т, который не повторяет очертания основания, т.е. осадки которого везде одинаковы.

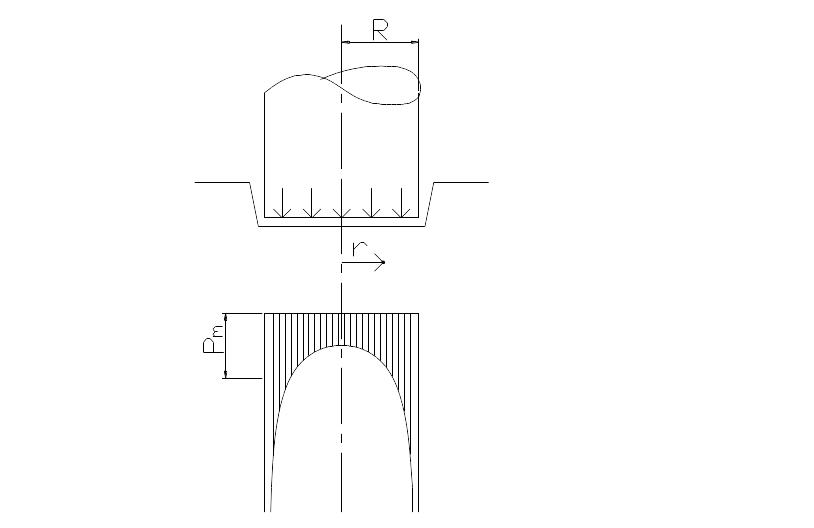

Давление по подошве круглого ф-та на расстоянии r от его центра:

Pm – среднее давление по подошве ф-та.

Теоретически в линейно-деформируемом полупространстве под краями жёсткого ф-та при r = R развиваются бесконечно большие напряжения. В действительности, т.к. реальные грунты не могут воспринимать больших давлений, по контуру ф-та возникают пластические деформации, которые приводят к перераспределению давлений и соответственно изменению эпюры.

Дополнительное давление po равно полному давлению под подошвой ф-та р за вычетом вертик-го норм-го напряжения от собств. веса грунта на уровне подошвы ф-та:

ро = р - σzg,o

где σzg,о = γ’d ,

γ’ – удельный вес грунта, расположенного выше подошвы; d – глубина заложения ф-та от уровня природного рельефа.

р = NII/A;

где А – площадь подошвы ф-та;

NII = NОII + NfII + NgII

где NOII – нагрузка на обрезе ф-та;

NfII - вес ф-та; NgII - вес грунта на уступах ф-та.

90. Определение расчетного сопротивления грунта.

В настоящее время осадки ф-ов рассчитывают исходя из линейной зависимости между напряжениями и деф-ми. В связи с этим следует ограничивать среднее давление по подошве любого ф-та расчетным сопротивлением грунта основания, т.о требуется соблюдение условия

pn ≤ R

где pn - ср.давление по подошве ф-та от основного сочетания расч.нагрузок при расчете по деф-ям,

R-расч.сопротивление грунта основания, при котором развивающиеся зоны пластичных деф-й грунта незначительно нарушают линейную зависимость между напряж-ми и деф-ми всего основания в целом.

Расчетное сопротивление грунта основания, кПа, определяют по формуле:

R = γc1 γc2 / k [Mγ kz b γll + Mq d1 γll’ + (Mq - 1) db γll’ + Mc cll]

где γc1 и γc2 – коэффициенты условий работы соответственно основания и соор-я во взаимодействии с основанием,

К- коэффициент, принимаемый равным: k=1, если γll и cll определять испытаниями; k=1,1, если γll и cll приняты по таблицам, исходя их физ.характеристик грунта,

Mγ Mq Mc - коэффициенты, зависящие от расчетного значения угла внутреннего трения γll

kz- коэффициент , принимаемый kz=1 при ширине ф-та b≤10 м; kz=(z0 / b)+0,2 –

при b>10м, z0=8м;

b – ширина подошвы и в пределах глубины заложения ф-та,

d1- глубина заложения фундамента пола подвала; при отсутствии пола подвала – от планировочной поверхности, м;

db - глубина подвала, считая от планировочной отметки, но не > 2м

cll - расчетное значение сцепления, кПа.

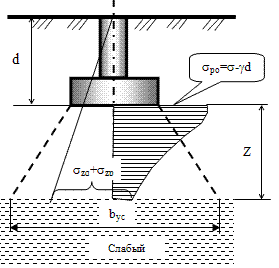

91. Проверка несущей способности слабого подстилающего слоя

основания с основными расчётными параметрами отдельно стоящего фундамента, представлена на следующем рисунке.

Расчётная схема для проверки несущего слоя слабого подстилающего слоя для отдельно стоящего фундамента.

Проверку несущей способности слабого подстилающего слоя грунта в основании следует выполнять в следующей последовательности:

1. Строим эпюры природного давления и дополнительного уплотняющего давления по глубине основания σzq и σzp. Определяем ординаты этих давлений на кровле слабого грунта и сравниваем их значения с условным расчетным сопротивлением Rz слабого грунта (1).

σzp + σzp ≤ Rz (1)

Необходимо определение величины Rz - расчётного сопротивления слабого подстилающего слоя грунта основания для условного фундамента шириной подошвы bус, находящегося на глубине Z от подошвы проектируемого фундамента.

Будем рассматривать работу основания исходя из равенства усилий под подошвой фундамента и на глубине Z - на кровле слабого грунта. Тогда можно записать:

A × σp0 = Aус × σzp

где А – площадь подошвы фундамента; σр0 - дополнительное уплотняющие давление под подошвой фундамента; σzp - дополнительное уплотняющие давление, приходящее на кровлю слабого грунта.

Тогда из данного выражения можно найти:

Aус = (A × σp0 / σzp) - условная площадь подошвы фундамента.

2. Зная Аус, находим bz × ℓz = Аус - подбираем, исходя из одинакового распространения давления во всех направлениях.

3. Такой прием дает возможность найти Rz - величину условного расчётного сопротивления слабого подстилающего слоя грунта основания, используя известную формулу СНиП 2.02.01-83*, но для условного фундамента с шириной подошвы bус, находящегося на глубине d1z.

![]()

Здесь Mγz; Mqz; Mcz - эмпирические коэффициенты (табличные значения), зависящие от φII (расчётное значение угла внутреннего трения грунта слабого подстилающего слоя, определённого по II предельному состоянию). γII' - осреднённое (по слоям) расчётное значение удельного веса грунта, залегающего выше отметки подошвы условного фундамента. γII – то же, но для залегающего ниже подошвы условного фундамента. cII – расчётное значение удельного сцепления слабого подстилающего слоя грунта, определённого по II предельному состоянию.

Далее осуществляется проверка неравенства (1) и в случае его невыполнения необходимо перепроектировать фундамент (изменение глубины заложения или ширины подошвы).