- •2. Классификация зданий. Подробно раскрыть строительную классификацию.

- •3. Объемно-планировочные элементы зданий.

- •4. Конструктивная структура зданий. Разновидность конструктивных схем зданий.

- •5. Сущность и назначение модульной системы в строительстве.

- •6. Фундаменты, требования, предъявляемые к ним. Разновидности фундаментов зданий.

- •7. Гидроизоляция зданий с подвалом при ругв ниже отметки пола подвала.

- •8. Гидроизоляция зданий с подвалом при ругв выше отметки пола подвала.

- •9. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций.

- •10. Особенности конструктивных решений наружных стен, используемых для строительства в рб.

- •11. Крыши. Требования. Классификация. Конструктивные решения. Разновидности совр. Кров. Материалов и их исп-е.

- •12. Карнизный узел чердачной крыши.

- •13. Перекрытия. Требования. Классификация. Виды конструктивных решений плитных перекрытий.

- •14. Назначение лестниц и требования к ним. Конструктивные решения.

- •15. Индустриальные крупноразмерные перегородки и особенности конструктивного решения. Обеспечение звукоизоляции.

- •16. Крупноблочные здания. Системы разрезки стен на крупные блоки. Конструктивные решения блоков.

- •17. Крупнопанельные здания. Конструктивные решения. Стыки.

- •9 Пусто

- •18.Расчет изоляции воздушного шума ограждающих конструкций.

- •19. Архитектурная акустика. Критерии оценки акустических качеств помещений и их обеспечение.

- •20. Монолитное домостроение. Основные достоинства. Классификация методов возведения.

- •21. Варианты объемно-планировочных решений и их оценка.

- •22. Промышленные здания. Требования. Классификация. Факторы, влияющие на выбор класса промышленного здания.

- •23. Привязка железобетонных колонн основного каркаса одноэтажных зданий к модульным координатным осям.

- •24. Генеральные планы промышленных предприятий.

- •25. Исследование влажностного режима ограждающих конструкций зданий.

- •26. Расчет естественного освещения помещений промышленных зданий.

- •27. Строительно-акустические меры борьбы с шумом.

- •28. Вспомогательные здания промышленных предприятий, внутренняя и внешняя композиция, расчет площадей и санитарно-технического оборудования бытовых помещений.

- •29. Конструктивное решение примыкания низкой части промышленного здания к высокой.

- •30. Виды надстроек, их связь с конструктивными особенностями зданий.

- •31. Строительные изыскания, их состав и содержание

- •32.Строительные потоки, их виды и основные параметры.

- •33. Календарное планирование строительства отдельных зданий и сооружений.

- •34. Проектирование стройгенпланов отдельных зданий и сооружений.

- •35.Методика разработки, расчета и построения сетевого графика

- •36. Оптимизация сетевого графика по ресурсу рабочая сила.

- •37.Планирование потребности в людских ресурсах. График движения рабочей силы.

- •38.Табличный способ расчета сетевого графика

- •39. Организация материально-технической базы строительства

- •40. Методика разработки календарного плана

- •41. Проектирование временных зданий и сооружений на стройплощадке

- •42. Правила построения сетевого графика.

- •43. Организация контроля за ходом строительства зданий и сооружений.

- •44.Основные принципы планирования, управления и руководства строительством

- •45. Определение трудоемкости работ и требуемого количества строительных машин при составлении календарного плана работ на отдельные здания.

- •46. Особенности, определяющие выбор методов производства работ при реконструкции предприятий.

- •47. Методика составления карточки-определителя объемов работ.

- •48. Основные положения по проектированию генпланов пос и ппр и их основные отличия.

- •49. Определение зон влияния крана.

- •50. Варианты привязки монтажных кранов.

- •51. Технология ведения бетонных работ в зимних условиях.

- •52. Технология ведения земляных работ в зимних условиях.

- •5 3. Технология ведения каменных работ

- •54. Технология подводного бетонирования. Техника безопасности и охрана труда.

- •55. Особенности строительства зданий и сооружений в условиях жаркого климата.

- •56. Монтаж одноэтажных промышленных зданий. Техника безопасности и охрана труда.

- •57. Монтаж многоэтажных промышленных зданий. Техника безопасности и охрана труда.

- •58. Монтаж купольных покрытий, мягких оболочек и тентовых покрытий. Техника безопасности при производстве монтажных работ. Определение и обозначение опасных зон.

- •59. Способы усиления дефектных конструкций одноэтажных производственных зданий.

- •60. Способы усиления дефектных конструкций многоэтажных производственных зданий.

- •61. Методика выбора монтажных кранов.

- •62. Прочность бетона при сжатии, растяжении, изгибе и срезе при длительных и повторных нагрузках.

- •63. Арматура для железобетонных конструкций. Механические свойства и виды арматуры.

- •64. Деформация бетона под нагрузкой, усадка, ползучесть бетона.

- •65. Расчет строительных конструкций по пред состояниям.

- •66. Расчет изгибаемых железобетонных элементов прямоугольного и таврового сечения с одиночной арматурой по нормальным сечениям.

- •67. Расчет наклонных сечений железобетонных элементов по поперечной силе.

- •68. Назначение величины предварительного напряжения арматуры при расчете преднапряженных железобетонных конструкций. Потери предварительного напряжения в напрягаемой арматуре.

- •69. Расчет центрально и внецентрально сжатых неармированных каменных конструкций.

- •70. Расчет армокаменных конструкций с продольным и сетчатым армированием.

- •71. Классификация сталей. Работа стали при растяжении. Основные механические характеристики стали.

- •72. Расчет растянутых и изгибаемых стальных элементов мск в упругой и упругопластической стадии.

- •73. Предельное состояние и расчет центрально сжатых сплошных и сквозных колонн из металла.

- •74. Типы и расчет составных и сварных балок.

- •75. Типы и расчет баз для центрально сжатых стальных колонн.

- •76. Связи по фермам и колоннам одноэтажных промышленных зданий.

- •76. Типы и особенности расчета металлических стропильных ферм.

- •77. Какие факторы влияют на долговечность деревянных конструкций. Методы защиты деревянных конструкций от биоразрушения и возгорания.

- •78. Виды и средства соединения деревянных конструкций.

- •79. Расчет кровельных настилов покрытий построечного изготовления.

- •80. Расчет кровельных панелей заводского изготовления.

- •81. Типы и расчет строительных балок (дощатоклеечных и клеефанерных)

- •82. Типы и расчет трехшарнирных рам из клееной древесины.

- •84. Типы и расчет стропильных ферм из природной древесины.

- •84. Назначение глубины заложения фундамента зданий на естественном основании.

- •85. Определение несущей способности призматических забивных свай по значениям расчетных сопротивлений грунтов и по прочности материала сваи для свай стоек и защемленных в грунте .

- •86. Расчет центрально и внецентрально нагруженного свайного фундамента.

- •87. Определение размеров подошвы фундамента мелкого заложения на естественном основании.

- •88. Расчет деформации основания по методу послойного суммирования.

- •89. Распределение напряжений по подошве жесткого фундамента в зависимости от размеров фундамента и глубины рассматриваемой точки.

- •90. Определение расчетного сопротивления грунта.

- •91. Проверка несущей способности слабого подстилающего слоя

85. Определение несущей способности призматических забивных свай по значениям расчетных сопротивлений грунтов и по прочности материала сваи для свай стоек и защемленных в грунте .

Определяется средн. глубина кажд. слоя и глубина погружения нижн. конца сваи.

Несущая способность сваи, защемлённой в грунте, опр-ся выражением:

где γс – коэфф-т условия работы свай в грунте(для забивной сваи = 1);

γcr, γcf – коэфф-ты условия работы грунта под нижним концом и по боковой поверхности, зависят от вида грунта и способа погружения;

А – площадь сечения сваи или уширения;

R – расчётное сопротивление грунта под уширением или нижним концом сваи;

U – средн. периметр сечения сваи в пределах i-го слоя грунта;

hi – толщина i-го слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью, hi2м;

Rfi – сопротивление i-го слоя грунта по боковой поверхности сваи.

Несущая способность свай-стоек:

Fdi = γc R A (1)

Свая-стойка проверяется также по материалу в случае, если она опирается на породу, прочность кот-й больше, чем у сваи

Fdi = γc φ(Rb Ab + Rcs As) (2)

Rb, Rcs – сопротивление бетона и арматуры сжатию;

Ab, As – площадь сечения сваи и арматуры;

где φ – коэфф-т, продольного изгиба, учитывающий особенность загружения. Для свай, полностью погружаемых в грунт φ = 1; не полностью – φ1

Из (1) и (2) меньшее принимается в расчёт.

86. Расчет центрально и внецентрально нагруженного свайного фундамента.

Центрально нагруженные сваи

где - нагрузка на обрезы фундамента;

- нагрузка на обрезы фундамента;

-вес ростверка и грунта на его уступок;

n- количество свай;

-вес ростверка и грунта на его уступок;

n- количество свай;

- расчетная нагрузка допускаемая

на сваю

- расчетная нагрузка допускаемая

на сваю

Внецентренно нагруженный фундамент

где

Мх, Му -

расчетные изгибающие моменты, кНм,

относительно главных центральных осей

свайного поля в плоскости подошвы

ростверка; х, у — расстояние от

главных осей до оси сваи, в которой

определяется усилие, м;

- расстояния от главных (центральных)

осей свайного поля до оси каждой сваи.

- расстояния от главных (центральных)

осей свайного поля до оси каждой сваи.

87. Определение размеров подошвы фундамента мелкого заложения на естественном основании.

В первом приближении площадь ф-та можно определить исходя из выражения:

A = NOII/(RO - γd),

где NOII – нагрузка на обрезе ф-та;

RO – норм. сопр. грунта для слоя, где находится подошва ф-та;

γ – среднее значение удельного веса ф-та и грунта на его уступах, принимаемое обычно

γd = 20 кН/м3;

d – глубина заложения ф-та.

После этого выполняется конструирование ф-та. Если ф-т отдельно стоящий, то он выполняется уступами. Существуют типовые высоты ф-тов: 1,5; 1,8; 2,4; 3; 3,6; 4,2. Размеры ф-та в плане кратны 10 см. Высоты блоков кратны 15 см. Высоты ленточных ф-тов назначаются исходя из размеров элементов.

Затем определяется вес ф-та Nf, вес грунта на уступах ф-та Ng.

Приводим нагрузку к подошве ф-та.

NII = NOII + NfII + NgII

MII = MOII + QIIhf

Далее проверяется давление на подошве ф-та.

Pср = NII/A ≤ R

Для внецентренно нагруженных ф-тов проверяется максимальное давление:

Pmax = NII/A – MII/W ≤ 1,2 R

И минимальное давление:

Pmin = NII/A + MII/W > 0

При этом необходимо рациональное выполнение условий: в наиболее невыгодном варианте запас не более 10%.

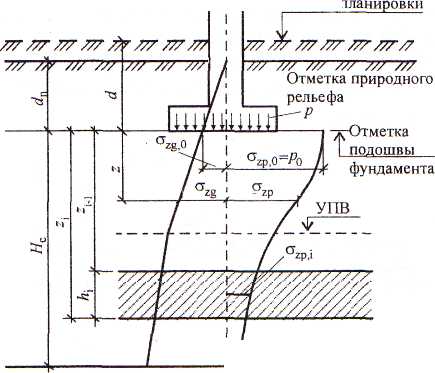

88. Расчет деформации основания по методу послойного суммирования.

Этот метод предполагает, что основание состоит из отдельных слоев, каждый из которых обладает собственными значениями характеристик дефформационных свойств, и что дополнительные напряжения в границах слоя, определяемые по схеме линейно-деформируемого полупространства, также постоянны и равны средним значениям.

(1)

(1)

где s - конечная (стабилизированная) осадка фундамента;

в - безразмерный коэффициент, принимается равным 0,8 для всех видов грунтов;

h i - толщина i-го слоя; Е i - модуль деформации грунта i-го слоя;

n - число слоев, на которое разбивается сжимаемая толща основания;

Расчет осадки производится в такой последовательности:

а) на геологический разрез наносят контуры фундамента;

6) толщу основания делят на слои толщиной в пределах 0,4 ширины подошвы фундамента (hi<= 40,46);

в) вычисляют значения вертикальных напряжений от собственного веса грунта на границах выделенных слоев и строят эпюру напряжений бzg ;

г) определяют дополнительные вертикальные напряжения бzp на грани- цах слоев и строят эпюру напряжений

д) определяют положение нижней границы сжимаемой толщи, принимая ее на глубине z= Нc, где выполняется условие бzp =0,2 бzg . Если найденная нижняя граница сжимаемой толщи окажется в слое грунта с . модулем деформации Е < 5 МПа или такой слой залегает непосредственно ниже глубины z=Нc.

В случаях использования результатов компрессионных испытаний модуль деформации грунта определяется по формуле Е=B/m v с учетом корректирующего коэффициента m, При этом значение коэффициента сжимаемости грунта вычисляется в интервале давлений 0,1 - 0.2 МПа по формуле m0=(e1-e2)/(p1-p2)=( e1-e2)/p, В этом случае расчетная формула (6.23) представится в виде

(2)

(2)

Если основание сложено сильносжимаемыми грунтами (m 0 >0,5 МПа), целесообразно значение коэффициента относительной сжимаемости грунта mvi в формуле (2) определять по значению m0 в интервале действующих в i-м слое напряжений: от начального природного

до полного (

до полного ( )

без учета корректирующего коэффициента

m. При этом, как показывают

исследования осадок в натуре, точность

расчета повышается.

)

без учета корректирующего коэффициента

m. При этом, как показывают

исследования осадок в натуре, точность

расчета повышается.