- •Тема 8. Поведение личности 224

- •Тема 9. Развитие, социализация и воспитание личности 259

- •Тема 1. Введение в психологию и педагогику Лекция 1. Изучение курса «Психология и педагогика» в системе «Открытое образование»

- •История становления психологии и педагогики

- •Научная и житейская психология

- •Лекция 2. Предмет, задачи и современное состояние психологии и педагогики как науки

- •Мозг и психика

- •Методы психологических и педагогических исследований

- •Лекция 3. Две парадигмы в воспитании

- •Тема 2. Сознание и самосознание личности Лекция 4. Сознание как высшая ступень развития психики. Самосознание. Структура самосознания

- •Лекция 5. Уровень притязания личности. Я-концепция и воспитание личности

- •Контрольные вопросы

- •Тема 3. Структура личности Лекция 6. Понятие личности и ее структура

- •Лекция 7. Формирование личности и её воспитание

- •Индивид и личность, соотношение биологического и социального при формировании личности

- •Контрольные вопросы

- •Тема 4. Мотивация личности Лекция 8. Понятие о мотивации личности

- •Основные теории мотивации личности

- •Виды мотивов

- •Широкие социальные мотивы:

- •Узколичные мотивы:

- •По уровню осознания:

- •По функции в учебно-воспитательном процессе мотивы делятся на:

- •По месту в структуре мотивации.

- •По степени действенности мотивы делятся на:

- •Лекция 9. Управление мотивацией поведения личности в учебно-воспитательном и производственном процессе

- •Контрольные вопросы

- •Тема 5. Эмоции личности Лекция 10. Эмоции и чувства

- •Виды эмоций

- •Функции эмоций

- •Представление о нравственности и высшие эмоционально-нравственные качества человека

- •Лекция 11. Регуляция и саморегуляция эмоций и чувств

- •Контрольные вопросы

- •Тема 6. Когнитивная сфера личности Лекция 12. Психические познавательные процессы

- •Понятие об ощущении и восприятии

- •Внимание и его роль в деятельности человека

- •Основные процессы и закономерности памяти

- •Мышление как высшая форма познавательной деятельности человека

- •Лекция 13. Теории научения и обучения

- •Контрольные вопросы

- •Тема 7. Индивидуально-психологические особенности личности Лекция 14. Характеристика индивидуально-психологических особенностях личности

- •Направленность личности

- •Способности

- •Темперамент и его роль в поведении человека

- •Характер как системное образование психологических качеств

- •Лекция 15. Учет индивидуально-психологических особенностей личности в учебно-воспитательном и производственном взаимодействии

- •Контрольные вопросы

- •Тема 8. Поведение личности Лекция 16. Общее понятие о поведении личности

- •Общение

- •Психологическая теория деятельности

- •Теории агрессивного поведения

- •Ситуационные и диспозиционные детерминанты поведения человека

- •Лекция 17. Стили общения, воспитания и руководства

- •Контрольные вопросы

- •Тема 9. Развитие, социализация и воспитание личности Лекция 18. Общее понятие о развитии, социализации и воспитании

- •Теории развития и социализации человека

- •Этапы социализации личности

- •Институты социализации

- •Лекция 19. Семья как институт воспитания личности

- •Контрольные вопросы

- •Литература

Теории агрессивного поведения

Что такое агрессия? Термин «агрессия» имеет разные значения. Очевидно, что туги, члены религиозной секты в Северной Индии, действовали агрессивно, когда за время между 1550-м и 1850 годами задушили более 2 миллионов людей во славу почитаемой ими богини. Но когда с помощью термина «агрессивный» описывается чрезвычайно напористый продавец, подразумевается явно нечто другое. В чем же различия?

Социальные психологи до сих пор спорят по поводу терминологического определения агрессии, но во многом их мнения сходятся: мы должны иметь более точный словарь, в котором будет различаться поведение самоуверенное, энергичное, направленное на достижение поставленной цели, и поведение, единственная цель которого – причинить боль, навредить или разрушить. Первое – это напористость, второе – агрессия.

Агрессию можно определить как физическое или вербальное поведение, направленное на причинение кому-либо вреда. Сюда не относятся дорожно-транспортные происшествия, причинение боли во время лечения зубов, а также непреднамеренные столкновения на тротуарах. Под это определение подпадают рукоприкладство, прямые оскорбления и даже «дразнилки». Исследователи обычно измеряют уровень агрессии, предоставляя испытуемым самим выбирать величину причиняемого вреда, – скажем, назначать мощность разряда электрического тока, посылаемого « наказуемому ».

Наше определение включает в себя два разных типа агрессии. Оба они свойственны животным: это социальная агрессия, характеризуемая демонстративными вспышками ярости, и молчаливая агрессия, подобная той, что проявляет хищник, когда подкрадывается к своей жертве. Питер Марлер (Peter Marler, 1974) сообщает, что социальная агрессия и молчаливая агрессия связаны с функционированием разных отделов мозга. У людей психологи различают два типа агрессии: враждебная агрессия и инструментальная агрессия. Враждебная агрессия проистекает из злости. Ее единственная цель – причинить вред. В случае инструментальной агрессии причинение вреда не самоцель, но средство достижения какой-либо иной позитивной цели. В 1990 году политические лидеры оправдывали войну в Персидском заливе, рассматривая ее не как злодейскую попытку убить 100 000 иракцев, но как средство освобождения Кувейта. Итак, враждебную агрессию мы можем назвать «горячей», инструментальную – «холодной».

Иногда трудно провести различие между враждебной и инструментальной агрессией. То, что начинается с холодного расчета, может разжечь вражду. Тем не менее социальные психологи находят это различение полезным. Например, большинство убийц враждебны. Они импульсивны, у них бывают неконтролируемые вспышки эмоций, и это объясняет, почему результаты национальных опросов, проведенных в 110 странах, показывают: введение смертной казни не уменьшает количества совершаемых убийств (Wilred, 1987). Но некоторые из этих убийств являются инструментальными. Из 1000 убийств с целью ограбления, совершенных в Чикаго с 1919 года, большинство были холодными и расчетливыми.

Является ли агрессия врожденной? Философы долго спорили, является ли человек по своей истинной природе добродушным и покладистым «благородным дикарем» или же в основе своей он представляет собой неуправляемое, импульсивное животное. Первая позиция, обычно связываемая с философом Жан-Жаком Руссо, возлагает вину за социальное зло на общество, но не на человеческую природу. Вторая позиция, которую связывают с философом Томасом Гоббсом (Thomas Hobbes, 1588 – 1679), рассматривает социальные ограничения как необходимые для обуздания животных проявлений человеческой натуры, нуждающейся в строгом контроле. В нашем столетии взгляды Гоббса о том, что агрессивные побуждения являются врожденными и потому неизбежными, разделяли Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud) и Конрад Лоренц (Konrad Lorenz).

Теория инстинктивной агрессии. Фрейд, основатель психоанализа, полагал, что источник человеческой агрессии – перенесение индивидом энергии примитивного влечения к смерти (которое он называл «инстинктом смерти») с самого себя на внешние объекты. Лоренц, изучавший поведение животных, рассматривал агрессию скорее как адаптивное, а не как саморазрушительное поведение. Но оба ученых единодушны в том, что агрессивная энергия имеет инстинктивную природу. По их мнению, если она не находит разрядки, то накапливается до тех пор, пока не взрывается или пока подходящий стимул не выпустит ее наружу, как мышь из мышеловки. Хотя Лоренц (1976), помимо всего прочего, считал, что у нас нет врожденных механизмов торможения агрессии, так как они сделали бы нас беззащитными. Тот факт, что, будучи одарены «бойцовским инстинктом», мы не обладаем средствами его торможения, вызывал у него серьезные опасения.

Наличие несбалансированных агрессивных тенденций помогает объяснить, почему в нашем столетии в ходе войн было убито больше людей, чем за всю предшествующую историю человечества (Sivard, 1991).

Идея о том, что агрессия – инстинкт, потерпела крах, когда последняя вошла в перечень возможных человеческих инстинктов, охватывающий едва ли не все мыслимое поведение человека. В обзоре 1924 книг по социальным наукам было перечислено около 6000 возможных инстинктов (Barash, 1979). Специалисты в области социальных наук пытались объяснить социальное по ведение, давая ему наименование. Получалась соблазнительная игра «Объясни через название»: «Почему овцы ходят стадом?» – «Из-за стадного инстинкта». – «Откуда вы знаете, что у них есть стадный инстинкт?» – «Вы только взгляните на них: они всегда ходят стадом». Подобное циркулярное объяснение, конечно, объяснением не является.

Теория агрессии как инстинкта также не объясняет вариаций агрессивности у разных людей и в разных культурах. Как можно с позиций инстинктивной агрессивности человека объяснить миролюбие ирокезов до вторжения белых завоевателей и их же воинственность после (Hornstein, 1976)? В современном мире культуры разнятся: от исповедующей ненасилие Норвегии, где убийства редки, до яномамо в Южной Америке, у которых почти половина мужчин, дожив до зрелого возраста, занимается тем, что убивает (Chagnon, 1988).

Биологические факторы. Хотя склонность людей к агрессии может и не квалифицироваться как инстинкт, агрессия все-таки обусловлена биологически.

С пособность

человека к разрушению во много раз

превышает его способность сдерживать

агрессию.

пособность

человека к разрушению во много раз

превышает его способность сдерживать

агрессию.

Влияние нервной системы. Агрессия представляет собой сложный поведенческий комплекс, и потому невозможно говорить о существовании в человеческом мозгу четко локализуемого «центра агрессии». Однако и у животных, и у человека учеными обнаружены участки нервной системы, отвечающие за проявление агрессии. При активации этих структур мозга враждебность возрастает; дезактивация их ведет к уменьшению враждебности. Поэтому даже самых кротких животных можно привести в ярость, а самых свирепых – укротить.

Однажды был проведен следующий эксперимент на обезьянах. В мозг доминирующей особи, а именно в тот участок коры, который отвечает за торможение агрессии, был вживлен электрод. И в конце концов маленькая обезьянка, получившая в свое распоряжение пульт дистанционного управления, научилась нажимать на кнопку, активирующую электрод всякий раз, когда обезьяна-тиран начинала вести себя угрожающе. Активация мозга проявляется и у людей. Так, после безболезненной для пациентки электростимуляции миндалевидного тела (участок коры головного мозга) она пришла в ярость и вдребезги разбила о стену свою гитару, лишь случайно промахнувшись и потому не повредив голову своему психиатру (Moyer, 1976).

Генетические влияния. Наследственность влияет на чувствительность нервной системы к возбудителям агрессии. Давно известно, что животных многих видов иногда разводят из-за их агрессивности. Иногда это делается из практических соображений (разведение бойцовых петухов). Преследуются и научные цели. Кирсти Лагерспец (Kirsti Lagerspetz, 1979), финский психолог, взяла обычных мышей-альбиносов и разделила их на две группы по признаку агрессивности/неагрессивности. При повторении этой процедуры в 26 поколениях она получила один помет невероятно свирепых мышей, а другой – исключительно спокойных.

Агрессивность точно так же варьирует у приматов и у людей (Asher, 1987; Olweys, 1979). Наш темперамент – то, насколько мы восприимчивы и реактивны, – частично дан нам от рождения и зависит от реактивности нашей симпатической нервной системы (Kagan, 1989). Опрошенные по отдельности однояйцевые близнецы в большей степени, чем двуяйцевые, соглашались с тем, что у них «горячий характер» (Rushton & others, 1986). Темперамент человека, проявляющийся в самом раннем детстве, обычно не меняется в течение жизни (Larsen & Diener, 1987; Wilson & Matheny, 1986). Существует определенный риск, что у бесстрашного, импульсивного ребенка могут возникнуть нарушения поведения в подростковом возрасте (American Psychological Association, 1993).

Биохимические факторы. Химический состав крови – еще один фактор, влияющий на чувствительность нервной системы к стимуляции агрессии. И лабораторные эксперименты, и данные полиции показывают: находящихся в состоянии алкогольного опьянения гораздо легче спровоцировать на агрессивное поведение (Taylor & Leonard, 1983; Bushman & Cooper, 1990; Bushman, 1993; Taylor & Charmack, 1993). Люди, виновные в совершении насилия, часто: 1) злоупотребляют алкоголем и 2) становятся агрессивными на фоне интоксикации (по данным Wohite & others, 1993). В экспериментальных условиях испытуемые, находящиеся в состоянии интоксикации, посылают более сильные разряды электрического тока «наказуемым». В реальном мире под воздействием алкоголя совершается почти половина преступлений, связанных с совершением насилия, в том числе сексуального (Abbey & others, 1993; Peiss & Roth, 1993). В б5 случаях из 100 убийца и/или его жертва принимали алкоголь (American Psychological Association, 1993). Алкоголь усиливает агрессивность, снижая уровень вменяемости личности, а также ослабляя способность учитывать последствия совершаемых действий (Holl & Bond, 1986; Cteele & Southwick, 1985). Алкоголь стирает индивидуальность и растормаживает.

На агрессивность также влияет мужской половой гормон – тестостерон. Хотя, по-видимому, влияние гормонов ярче проявляется у животных, чем у людей, препараты, понижающие уровень тестостерона у мужчин, склонных к насилию, ослабляют их агрессивные тенденции. После 25 лет уровень содержания тестостерона в крови мужчины снижается, а вместе с ним и количество «насильственных» преступлений среди мужчин соответствующего возраста. У заключенных, которые были осуждены за неспровоцированные насильственные деяния, уровень тестостерона обычно выше, чем у заключенных, совершивших преступления, не связанные с насилием (Dabbs, 1992; Dabbs & others, 1995). Также среди нормальных подростков и взрослых мужчин те, у кого уровень тестостерона высокий, более склонны к делинквентному поведению, наркотической зависимости и агрессивным проявлениям в ответ на провокацию (Archer, 1991; Dabbs & Morris, 1990; Olwens & others, 1988).

Итак, существуют весомые биологические, генетические и биохимические факторы, способствующие возникновению агрессии. Но быть может, агрессия является столь значительной и неотъемлемой частью человеческой природы, что превращает мирные отношения в несбыточную мечту? Совет представителей Американской психологической ассоциации и директора Международного совета психологов, объединившись с другими общественными организациями, единодушно одобрили заявление о насилии, разработанное многонациональным коллективом ученых (Adams, 1991): «С точки зрения науки некорректно заявлять, что война и вообще поведение, связанное с насилием, генетически заложено в человеческой природе и что войны вызываются "инстинктом", то есть в конечном счете имеют какую-либо однозначную мотивировку». Более того, как мы увидим далее, существуют пути ослабления человеческой агрессии.

Является ли агрессия реакцией на фрустрацию? Теплый вечер. Уставший и томимый жаждой после двух часов занятий, вы берете взаймы у приятеля немного разменной мелочи и торопливо идете к ближайшему автомату с надписью «Прохладительные напитки». Пока автомат глотает мелочь, вы уже почти ощущаете вкус холодной, освежающей колы. Но вот кнопка нажата – и ничего не происходит. Вы снова нажимаете. Затем слегка щелкаете по кнопке возврата монет. Опять ничего. Тогда вы бьете по кнопкам. Вы уже колотите по ним и наконец трясете автомат. Облапошенный, несолоно хлебавши вы плететесь назад, к своим учебникам. Стоит ли вашему соседу по комнате поостеречься вас? Возрастет ли вероятность того, что вы скажете или сделаете ему что-нибудь неприятное?

Согласно одной из первых психологических теорий фрустрации – агрессии, ответ будет «да». «Фрустрация всегда ведет к какому-нибудь проявлению агрессии», – говорили Джон Доллард и его коллеги (John Dollard & others, 1939, р.1). Фрустрация – это все, что препятствует достижению цели, в том числе и неисправный автомат с надписью «Прохладительные напитки». Фрустрация усиливается, когда наша целеустремленность имеет очень сильную мотивацию, когда мы ожидаем получить удовольствие, а получаем, грубо говоря, шиш.

Рис. 1 Классическая теория фрустрации – агрессии. Фрустрация создает мотивацию для агрессивного проявления. Страх наказания или осуждения за агрессию, направленную непосредственно на источник фрустрации, может обусловить смещение агрессивного побуждения на какую-нибудь другую мишень или даже самого фрустрированного. (по данным Dollard & others, 1939; Miller, 1941)

Как показано на рис. 1, энергия агрессии не обязательно разряжается на своей первопричине. Постепенно мы научаемся подавлять гнев и вымещать его опосредованно, особенно когда несдержанность может повлечь за собой неодобрение или даже наказание со стороны окружающих. Вместо прямого ответа мы переносим наши враждебные чувства на более безобидные мишени. Именно о таком переносе идет речь в старом анекдоте о муже, который бранит жену, которая вопит на сына, который пинает собаку, которая кусает почтальона; и все это потому, что на работе муж получил нагоняй от босса.

Пересмотр теории фрустрации – агрессии. Лабораторные испытания теории фрустрации – агрессии дали смешанные результаты: иногда фрустрация усиливала агрессивность, а иногда нет. Например, если причины фрустрации были вполне понятны – как в одном эксперименте Юджина Бернстайна и Филипа Уорчела (Eugene Burnstein & Philip Worchel, 1962), где ассистент экспериментатора срывал процесс группового решения проблем, потому что постоянно выходил из строя его слуховой аппарат (а не просто потому, что он был невнимателен), – фрустрация не приводила ни к раздражению, ни к агрессии.

Зная, что в своем первоначальном виде теория преувеличивает значение связи фрустрации и агрессии, Леонард Берковиц (Leonard Berkowitz, 1978, 1989) пересмотрел ее. Берковиц выдвинул предположение о том, что фрустрация вызывает озлобление и эмоциональную готовность реагировать агрессивно. Озлобление нарастает, когда тот, кто вызвал у вас фрустрацию, имел возможность не совершать фрустрирующего действия (Averill, 1983; Weiner, 1981). Фрустрированный человек особенно часто разражается бранью, когда агрессивные подначки провоцируют высвобождение его с трудом сдерживаемого гнева. Иногда пробка вылетает из горлышка бутылки и без провокации. Но стимулы, ассоциированные с агрессией, усиливают агрессию (Carlson & others, 1990).

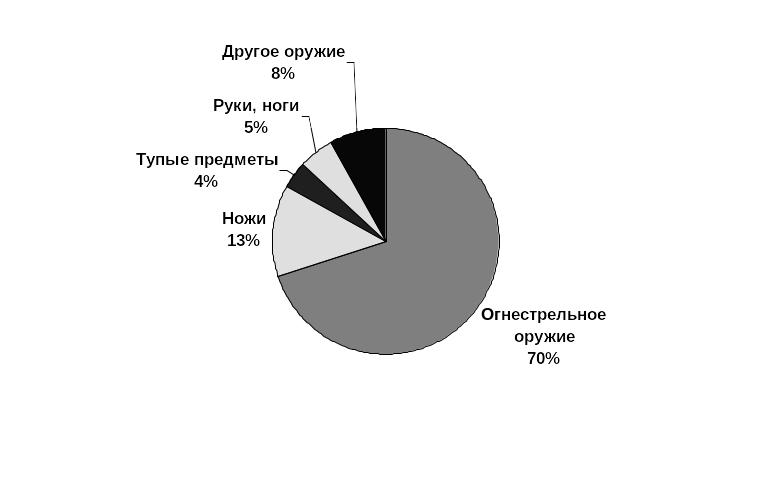

Берковиц (1968, 1981, 1995) и другие обнаружили, что таким стимулом является находящееся в поле зрения оружие. В одном поставленном ими эксперименте дети после игры с игрушечным оружием с большей готовностью разрушали постройку из кубиков, сделанную другим ребенком. В другом эксперименте разозленные мужчины посылали своему «мучителю» электрические разряды большей силы, когда в поле их зрения находились винтовка или револьвер (предположительно оставленный по недосмотру после предыдущего эксперимента), чем в том случае, когда «случайно оставленными предметами» были ракетки для бадминтона (Berkowitz & Le Page, 1967). Таким образом, Берковиц вовсе не удивился, когда обнаружил, что половина всех убийств в США была совершена с помощью личного огнестрельного оружия и что если дома хранится оружие, то велика вероятность того, что будут убиты скорее домашние, чем незваные гости. «Оружие не только позволяет совершить преступление, – говорит автор, – оно может также стимулировать это преступление. Палец тянется к курку, но и курок тянется к пальцу».

Также не удивило бы Берковица и то, что в тех странах, где запрещено ношение огнестрельного оружия, отмечается меньшее количество убийств. В Англии вчетверо меньше населения, чем в Соединенных Штатах, и в шестнадцать раз меньше убийств. В Соединенных Штатах совершается 10000 убийств с помощью огнестрельного оружия в год; в Англии – около 10. В Ванкувере (Британская Колумбия) и в Сиэтле (Вашингтон) одинаковые численность населения, климат, экономика и уровень преступности и оскорблений. Но кроме того, в Ванкувере, где строго ограничено приобретение огнестрельного оружия, в пять раз меньше убийств, совершенных с помощью огнестрельного оружия, чем в Сиэтле, и потому общее количество убийств на 40% ниже (Sloan & others, 1988). Когда Вашингтон принял закон, ограничивающий права владения огнестрельным оружием, количество убийств, совершенных с его применением, и количество самоубийств резко упало примерно на 25%. Изменения не коснулись ни других методов убийства и самоубийства, ни соседних районов, на которые этот закон не распространялся (Loftin & others, 1991).

О ружие

не только провоцирует агрессию, но также

создает психологическую дистанцию

между агрессором и его жертвой. Как было

показано в работах Милгрема по изучению

покорности, пространственная удаленность

от жертвы облегчает проявление жестокости.

Можно убить ножом, но это труднее и

случается реже; куда легче совершить

убийство, когда ты просто нажимаешь на

курок и от жертвы тебя отделяет

значительное расстояние (рис. 2).

ружие

не только провоцирует агрессию, но также

создает психологическую дистанцию

между агрессором и его жертвой. Как было

показано в работах Милгрема по изучению

покорности, пространственная удаленность

от жертвы облегчает проявление жестокости.

Можно убить ножом, но это труднее и

случается реже; куда легче совершить

убийство, когда ты просто нажимаешь на

курок и от жертвы тебя отделяет

значительное расстояние (рис. 2).

Рис. 2 Оружие, использовавшееся для совершения убийств в США в 1993 году