- •Тема 8. Поведение личности 224

- •Тема 9. Развитие, социализация и воспитание личности 259

- •Тема 1. Введение в психологию и педагогику Лекция 1. Изучение курса «Психология и педагогика» в системе «Открытое образование»

- •История становления психологии и педагогики

- •Научная и житейская психология

- •Лекция 2. Предмет, задачи и современное состояние психологии и педагогики как науки

- •Мозг и психика

- •Методы психологических и педагогических исследований

- •Лекция 3. Две парадигмы в воспитании

- •Тема 2. Сознание и самосознание личности Лекция 4. Сознание как высшая ступень развития психики. Самосознание. Структура самосознания

- •Лекция 5. Уровень притязания личности. Я-концепция и воспитание личности

- •Контрольные вопросы

- •Тема 3. Структура личности Лекция 6. Понятие личности и ее структура

- •Лекция 7. Формирование личности и её воспитание

- •Индивид и личность, соотношение биологического и социального при формировании личности

- •Контрольные вопросы

- •Тема 4. Мотивация личности Лекция 8. Понятие о мотивации личности

- •Основные теории мотивации личности

- •Виды мотивов

- •Широкие социальные мотивы:

- •Узколичные мотивы:

- •По уровню осознания:

- •По функции в учебно-воспитательном процессе мотивы делятся на:

- •По месту в структуре мотивации.

- •По степени действенности мотивы делятся на:

- •Лекция 9. Управление мотивацией поведения личности в учебно-воспитательном и производственном процессе

- •Контрольные вопросы

- •Тема 5. Эмоции личности Лекция 10. Эмоции и чувства

- •Виды эмоций

- •Функции эмоций

- •Представление о нравственности и высшие эмоционально-нравственные качества человека

- •Лекция 11. Регуляция и саморегуляция эмоций и чувств

- •Контрольные вопросы

- •Тема 6. Когнитивная сфера личности Лекция 12. Психические познавательные процессы

- •Понятие об ощущении и восприятии

- •Внимание и его роль в деятельности человека

- •Основные процессы и закономерности памяти

- •Мышление как высшая форма познавательной деятельности человека

- •Лекция 13. Теории научения и обучения

- •Контрольные вопросы

- •Тема 7. Индивидуально-психологические особенности личности Лекция 14. Характеристика индивидуально-психологических особенностях личности

- •Направленность личности

- •Способности

- •Темперамент и его роль в поведении человека

- •Характер как системное образование психологических качеств

- •Лекция 15. Учет индивидуально-психологических особенностей личности в учебно-воспитательном и производственном взаимодействии

- •Контрольные вопросы

- •Тема 8. Поведение личности Лекция 16. Общее понятие о поведении личности

- •Общение

- •Психологическая теория деятельности

- •Теории агрессивного поведения

- •Ситуационные и диспозиционные детерминанты поведения человека

- •Лекция 17. Стили общения, воспитания и руководства

- •Контрольные вопросы

- •Тема 9. Развитие, социализация и воспитание личности Лекция 18. Общее понятие о развитии, социализации и воспитании

- •Теории развития и социализации человека

- •Этапы социализации личности

- •Институты социализации

- •Лекция 19. Семья как институт воспитания личности

- •Контрольные вопросы

- •Литература

Лекция 13. Теории научения и обучения

Основные понятия, включенные в систему тренинг-тестирования:

теория социального научения; моторное воспроизведение; метод проб и ошибок; формирование реакций; когнитивный подход к мотивации; подкрепление; первичное подкрепление; вторичное подкрепление; процесс угасания; дифференцировка; генерализация.

Теория социального научения. При анализе социального развития детей исследователи выделяют три основных процесса влияния условий окружающей среды на поведение: а) классическое обусловливание; б) инструментальное обусловливание; в) научение в результате наблюдения (Раштон, 1980).

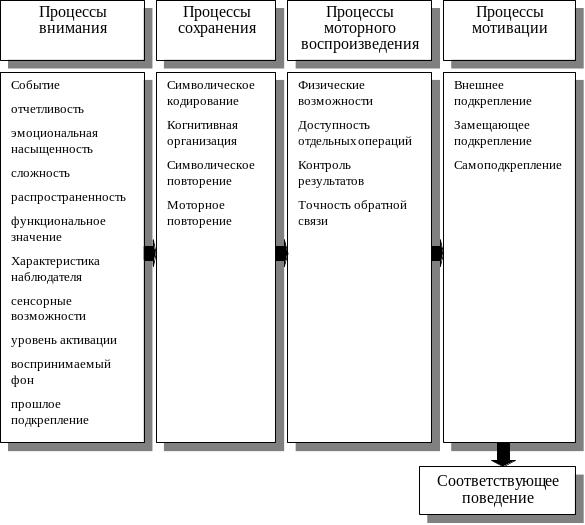

Бандура (1977) предложил четырехступенчатую модель научения и воспроизведения (рис. 6). Первую ступень составляет внимание, поскольку для того, чтобы произошло научение, ребенку необходимо обратить внимание на образец.

Рис. 6. Процессы, обеспечивающие социальное научение

Классическим обусловливанием называется процесс, когда в результате научения условный стимул соединяется с безусловным. Так, в ходе овладения самоконтролем ребенок может научиться использовать слова в качестве знака избегания опасных действий. Например, если отец говорит «Горячо!», видя, как ребенок тянется к плите, то отцовские слова становятся условным стимулом, тормозящим соответствующее намерение. В итоге ребенок может говорить это слово самому себе, чтобы организовать самоконтроль. Мы наблюдали за маленькой девочкой, которая, протягивая руку к плите, говорила: «Нет, нет!», после чего сразу отдергивала руку.

Второй процесс – инструментальное или оперантное обусловливание. Многие типы социального поведения зависят от позитивного или негативного результата. Щедрость, готовность помочь, агрессивность, а также полоролевое поведение – все это может получить положительное подкрепление, но может и тормозиться наказанием.

Третий процесс заключается в научении в ходе наблюдения. Поскольку дети не всегда подражают тому, что видят, исследования социального научения были направлены на выявление условий, при которых дети усваивают навыки поведения в результате наблюдения или воспроизводят то, что узнают.

На второй ступени осуществляется сохранение. Интерпретируя поведение другого человека, ребенок использует собственные познавательные навыки или категории и сохраняет информацию в памяти. Таким образом, то, что ребенок узнает, частично зависит от уровня его когнитивного развития. Во многих случаях процесс на этом заканчивается. Ребенок узнал и может вспомнить, что делал другой. При выборе способа поведения он может совсем не использовать эту информацию, а может, интерпретируя ее по-своему, поступить иначе. Важно, что результат на уровне поведения может проявиться спустя некоторое время. Если десятилетний ребенок смотрит по телевизору соревнования по катанию на роликовых коньках, то через несколько лет, попав впервые на площадку, он может воспользоваться приобретенным в детстве опытом. Использование информации, которая хранится в памяти, и есть моторное воспроизведение. Факт его появления, так же как и его точность, зависит от моторных и когнитивных способностей ребенка к воспроизведению.

Процессы мотивации определяют, будет ли вообще осуществлено какое-либо действие. Видимые последствия поведения другого оказывают сильное влияние на желание ребенка воспроизводить это поведение. Он скорее повторит его, если действия другого будут успешны, чем если результатом будет наказание. Неудивительно, что люди вообще склонны подражать поведению привлекательного, сильного, обладающего высоким статусом человека, которое соответствует их интересам или ценностям.

Научение методом проб и ошибок. При научении методом проб и ошибок индивидуум, встретившись с каким-либо препятствием, совершает попытки преодолеть его и при этом, постепенно отказываясь от неэффективных действий, находит в конце концов решение задачи.

Т акой

тип научения был открыт Торндайком

(Thorndike, 1890) – одним из

первых ученых, заинтересовавшихся

процессами научения. В своих опытах

Торндайк использовал так называемые

проблемные клетки, в которые он помещал

голодных кошек (рис. 7). Некоторые клетки

открывались в том случае, если животное

тянуло за веревку, а в других нужно было

приподнять запорный крючок. Торндайк

подсчитывал, сколько попыток и сколько

времени требовалось кошке для того,

чтобы решить стоящую перед ней задачу

– выйти из клетки и получить пищу,

помещенную снаружи.

акой

тип научения был открыт Торндайком

(Thorndike, 1890) – одним из

первых ученых, заинтересовавшихся

процессами научения. В своих опытах

Торндайк использовал так называемые

проблемные клетки, в которые он помещал

голодных кошек (рис. 7). Некоторые клетки

открывались в том случае, если животное

тянуло за веревку, а в других нужно было

приподнять запорный крючок. Торндайк

подсчитывал, сколько попыток и сколько

времени требовалось кошке для того,

чтобы решить стоящую перед ней задачу

– выйти из клетки и получить пищу,

помещенную снаружи.

Рис. 7. «Проблемная клетка», разработанная Торндайком в 1911 году. Кошка, помещенная в такую клетку, должна была методом проб и ошибок научиться нажимать на деревянную педаль, что благодаря системе блоков и веревок позволяло открывать дверцу

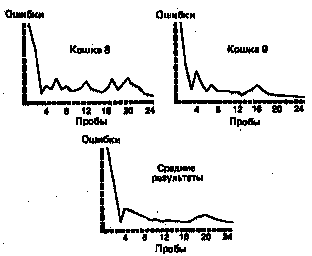

Наблюдая за животными, Торндайк заметил, что сначала их действия были чисто случайными, но в конце концов кошка «нечаянно» задевала веревку или крючок, освобождалась и получала вознаграждение. Однако по мере увеличения числа попыток действия животных все больше сосредоточивались вокруг «ключевого» участка клетки, и число ошибок, а также и время, проведенное в клетке, быстро сокращалось. Торндайк представил эти результаты в виде кривых (рис. 8) и вывел закономерности, позволяющие объяснить эффективность такого метода «проб и ошибок». Согласно важнейшей из этих закономерностей – закону эффекта, – в случае, если какое-то действие приводит к желательным результатам, вероятность его повторения возрастает, а если к нежелательным последствиям – снижается.

Однако научение методом проб и ошибок само по себе не очень эффективно. Если бы новые формы поведения удавалось «изобрести» лишь случайным образом, было бы трудно объяснить быстрое приобретение новых навыков людьми и домашними животными. Без сомнения, вполне вероятно, что на протяжении миллионов лет именно такой процесс приводил к выработке различных навыков у наших предков. Но не менее очевидно, что по мере совершенствования этих навыков и упрочения власти человека над окружающей средой постепенно складывались новые способы формирования и передачи новых типов поведения.

Р ис.

8. Кривые научения методом проб и ошибок.

Сходные кривые получал Торндайк по

данным своих опытов на кошках. Видно,

что чем больше проб совершает животное,

тем меньше становится число ошибок

ис.

8. Кривые научения методом проб и ошибок.

Сходные кривые получал Торндайк по

данным своих опытов на кошках. Видно,

что чем больше проб совершает животное,

тем меньше становится число ошибок

Теория оперантного научения Б. Скиннера. Скиннер – признанный вождь американских бихевиористов в последние 30 лет – систематизировал теорию Торндайка, пытаясь объяснить, каким образом в структурированной среде формируется множество различных типов поведения. При этом Скиннер вскрыл принципы оперантного обусловливания и формирования реакций путем последовательных приближений.

Формирование реакций. С точки зрения Скиннера, поведение не всегда возникает чисто случайным образом – нередко оно формируется в результате отбора под действием подкрепляющего фактора. Таким фактором может быть любой стимул, появляющийся или исчезающий после той или иной поведенческой реакции и повышающий вероятность того, что эта реакция будет повторена с целью получить подкрепление. Это позволяет объяснить формирование очень сложных поведенческих реакций поэтапно, каждый этап при этом будет подкрепляться.

Исходя из этих соображений, Скиннер разработал способ формирования поведения путем последовательных приближений, составляющий основу оперантного обусловливания. Этот способ состоит в том, что весь путь от исходного поведения (еще до начала обучения) до конечной реакции, которую исследователь стремится выработать у животного, разбивается на несколько этапов. В дальнейшем остается лишь последовательно и систематически подкреплять каждый из этих этапов и таким образом подводить животное к нужной форме поведения. При таком способе обучения животное вознаграждают за каждое действие, приближающее его к конечной цели, и у него постепенно вырабатывается заданное поведение.

Допустим, что нам нужно обучить голубя ударять клювом по маленькому светящемуся кружку, когда он захочет получить вознаграждение в виде зернышка (рис. 9). Вначале мы будем давать ему зернышко каждый раз, когда он зайдет в ту половину клетки, где находится светящийся кружок. Далее мы будем вознаграждать его лишь в том случае, если он не только зашел в эту половину клетки, но еще и повернулся головой к стенке, на которой находится кружок. На третьем этапе можно, например, давать зернышко при сочетании этих двух условий, если вдобавок еще клюв животного направлен в сторону кружка. Затем постепенно можно заставить голубя касаться клювом кружка и, наконец, ударять по нему с целью получить вознаграждение. Как мы видим, при таком методе обучения к очередному этапу переходят лишь тогда, когда уже сформировалась поведенческая реакция, необходимая на предыдущем этапе (рис. 10).

По мнению Скиннера и других бихевиористов, именно так происходит выработка большинства поведенческих реакций у человека. Действительно, можно привести множество примеров, как будто бы частично подтверждающих это.

Р ис.

9. Голубь в клетке Скиннера реагирует

на световой сигнал, появляющийся перед

ним на стенке при освещении пластмассового

диска с другой стороны. В ответ на такой

сигнал голубь ударяет по диску клювом,

чтобы в кормушке появилось зерно

ис.

9. Голубь в клетке Скиннера реагирует

на световой сигнал, появляющийся перед

ним на стенке при освещении пластмассового

диска с другой стороны. В ответ на такой

сигнал голубь ударяет по диску клювом,

чтобы в кормушке появилось зерно

С позиций Скиннера можно объяснить очень быстрое обучение ребенка первым словам (не распространяя, однако, эту концепцию на освоение языка в целом). Вначале, когда ребенок еще только начинает произносить какие-то членораздельные звуки, лепет «ме-ме-ме» уже вызывает восторг окружающих, и особенно счастливой мамы, которой уже кажется, что дитя зовет именно ее. Однако вскоре энтузиазм родителей по поводу таких звуков остывает до тех пор, пока младенец ко всеобщей радости не выговорит «мо ... мо»». Потом и эти звуки перестают для новорожденного подкрепляться, пока не появится сравнительно членораздельное «мо-мо». В свою очередь это слово по тем же причинам вскоре сменится сочетанием «мома», и наконец ребенок отчетливо выговорит свое первое слово – «мама»». Все же остальные звуки будут восприниматься окружающими лишь как «детский лепет» в буквальном смысле слова, и они постепенно исчезнут из «лексикона» новорожденного.

Рис. 10. Крыса, помещенная в клетку Скиннера, должна при появлении определенного стимула нажать на рычаг, за что получает пищевое вознаграждение

Таким образом, в результате избирательного поощрения со стороны членов семьи младенец отбрасывает те неправильные реакции, за которые он не получает социального подкрепления и сохраняет лишь те, которые наиболее близки к ожидаемому результату.

Формирование реакции играет роль не только в воспитании ребенка, но также в отношениях между супругами и в различных аспектах социальной жизни. Каждый раз, когда индивидуум или социальный институт хочет добиться той или иной поведенческой реакции от партнера или от группы населения, он вполне может запланировать и реализовать такие подкрепляющие факторы, которые повышали бы вероятность желательного поведения. Однако ясно, что подобные методы часто находятся на грани манипулирования личностью и не всегда практикуются исключительно для ее блага.

Кроме того сторонники когнитивного подхода к мотивации полагают, что внешняя мотивация, создаваемая подкреплением, чаще всего приводит к исчезновению внутренней мотивации, присутствующей на первых этапах во многих видах поведения у человека.

Для того чтобы лучше разобраться в приведенных примерах, нам нужно теперь вернуться к некоторым аспектам подкрепления.

Различные стороны процесса подкрепления. Подкрепление-это такое воздействие, при котором появление или исчезновение какого-то стимула в результате той или иной поведенческой реакции повышает вероятность повторения этой реакции. Например, если голодное животное каждый раз будет находить в определенном углу помещения пищу, то оно будет все чаще направляться в этот угол. И напротив, если после зажигания красной лампочки животное будет получать удар током, а избежать его можно будет только перепрыгнув из одной половины клетки в другую, то вероятность такой реакции на красную лампочку будет возрастать. В первом случае потребление пищи или удовольствие, получаемое при электростимуляции мозга, играет роль положительного подкрепления. Во втором случае речь идет об отрицательном подкреплении – предотвращении электрического удара.

Часто смешивают отрицательное подкрепление с наказанием. Однако, как мы уже знаем, подкрепление всегда увеличивает вероятность повторения данной поведенческой реакции, а наказание, наоборот, приводит к исчезновению такой реакции, которая сочтена нежелательной. Значит, в отличие от подкрепления при наказании стремятся либо подать аверсивный раздражитель (например, нанести животному удар током или отшлепать ребенка), либо лишить вознаграждения (вкусной еды или ласки) каждый раз, когда проявляется такая форма поведения, которую нужно устранить.

Скиннер и многие психологи принципиально отрицают наказание как средство воспитания, предпочитая в основном использование положительных подкрепляющих факторов, которые способствуют выработке у ребенка социально адекватного поведения, а не подавлению социально неадекватного. По их мнению, нежелательные формы поведения легко могли бы исчезнуть, если бы те, кому доверен процесс воспитания, осуществляли его правильно и не были вынуждены наказывать за то, что они сами вначале непроизвольно поощряли.

Кроме того, бихевиористы различают первичное и вторичное подкрепление. Первичное подкрепление – это удовлетворение физиологических потребностей, таких как голод, жажда, сон и т. п. Что касается вторичного подкрепления, то здесь речь идет об удовлетворении, как-то связанном с другими подкрепляющими факторами (первичными или вторичными). Когда мы получаем гонорар или диплом за выполненную работу, когда ребенка награждают игрушкой или военного – орденом, когда человек получает престижную должность – во всех этих случаях действует вторичное подкрепление, удовлетворение социальных потребностей, повышающее самоуважение у лиц, у которых оно высоко развито или, наоборот, поколеблено.

Угасание, дифференцировка и генерализация. Мы уже видели, что как при реактивном, так и при оперантном научении приобретенная реакция сохраняется лишь до тех пор, пока ее поддерживают безусловным раздражителем (в первом случае) или специальным подкреплением (во втором случае). Если же эти подкрепляющие факторы перестают действовать, то выработанное на их основе поведение быстро угасает и после нескольких попыток прекращается вовсе. Например, если сразу после звонка не следует подача пищи, у собаки вскоре перестает в ответ на этот стимул выделяться слюна. Точно так же, если в семье новорожденного ребенка вдруг перестанут интересоваться звуками, которые он произносит, его словарный запас, скорее всего, не будет развиваться быстро и адекватным образом. Все это проявления процесса угасания.

Важно отметить, что речь здесь идет именно об угасании, а не об исчезновении или «стирании следов». Дело в том, что если снова начать предъявлять безусловный раздражитель или подкрепляющий фактор, то исчезнувшее было поведение почти сразу же восстанавливается.

С угасанием тесно связана так называемая дифференцировка. При дифференцировке те поведенческие реакции, которые перестают сопровождаться безусловным раздражителем или подкреплением, исчезают, и сохраняются лишь такие реакции, при которых эти факторы продолжают действовать. Например, если внезапно прекратить подачу пищи после звука колокольчика, но продолжать давать ее в сочетании со звуком зуммера, то слюноотделение на первый из этих звуковых раздражителей прекратится, а на второй сохранится. Точно так же и наш младенец в приведенном выше примере постепенно перестанет издавать неподкрепляемые звуки, и будет повторять лишь те, за которыми следует социальное поощрение.

Важнейшую роль в научении путем выработки условных связей играет процесс генерализации. Именно благодаря этому явлению вновь образованная связь распространяется на все то, что похоже на безусловный раздражитель или на ситуацию, в которой происходило подкрепление. Все мы знаем, как быстро наступает генерализация у плаксивых детей – сначала они хнычут, требуя конфету, а потом – уже всегда, как только им чего-нибудь захочется, будь то игрушка в магазине или телевизионная передача, идущая по параллельному каналу одновременно с любимой передачей родителей.

Бихевиористы предложили множество различных сфер применения методов обусловливания в различных областях человеческой деятельности. Чаще всего реактивное и оперантное научение используется в психотерапии, когда врач пытается применить соответствующие принципы для помощи определенным больным.

В области образования Скиннер выдвинул, в частности, концепцию программированного обучения. По его мысли такое обучение может освободить ученика и преподавателя от скучного процесса простой передачи знаний: учащийся будет постепенно продвигаться в освоении той или иной темы в собственном ритме и маленькими шажками, каждый из которых подкрепляется; из этих шажков и состоит процесс последовательного приближения (Skinner, 1969). Однако очень скоро обнаружилось, что такое обучение быстро достигает своего «потолка», и это связано именно с тем, что от учащегося требуются лишь минимальные усилия и поэтому подкрепление вскоре становится неэффективным. В результате учащемуся такое обучение быстро надоедает. Кроме того, для постоянного поддержания мотивации у учащегося и упорядоченной передачи знаний, видимо, необходим личный контакт с учителем. Все это, вероятно, можно объяснить с помощью принципов, лежащих в основе социального научения, и в частности научения путем наблюдения.

Теория поэтапного формирования умственных действий Гальперина. Работа П.Я. Гальперина (1954) – хороший пример систематичного вмешательства учителя, помогающего учащемуся справиться с задачами, которые без подобного руководства он решить не в состоянии. Гальперин считает, что умственные действия (мышление или развитие когнитивных схем) формируются в 5 стадий2:

предварительное представление о действии;

овладение действием с использованием предметов;

овладение действием на уровне внешней речи;

перенос действия на умственный уровень;

окончательное становление умственного действия.

На стадии 1 возможны два метода. При первом методе учитель сначала объясняет ребенку действие и затем просит его это действие осуществить, помогая ребенку соответствующими указаниями. При втором методе учитель выполняет действие, а ребенок наблюдает и «помогает» ему подсказкой. Гальперин установил большую эффективность второго метода, что показалось ему странным, поскольку первый метод выглядит более активным. Однако полученный результат согласуется с работой Лурия, установившего, что на определенных стадиях научения выполнение действия и осуществляемое одновременно речевое общение, как в экспериментах на прессинг (the pressing experiment), по-видимому, слишком сложны для ребенка. Гальперин, основываясь на этой точке зрения, утверждает, что освобождение ребенка от конкретного действия помогает ему лучше сосредоточиться на задаче.

На стадии 2 ребенок действует с материалом сам, а учитель руководит, объясняет и исправляет. Речь учителя, направляя действия ребенка с материалом, помогает ему выделить предметы, цели действия и методы достижения целей. На этой стадии ребенок работает непосредственно с предметами, а не абстрагируясь, т.е. не совершая воображаемых действий.

К стадии 3 ребенок уже овладел действием с использованием предметов. Теперь он в состоянии перейти к стадии представления своих действий посредством внешней речи и может объяснить способ, каким собирается действовать. То, что было по преимуществу практическим действием, становится действием теоретическим. Однако последнее подкрепляется собственной речью ребенка.

На стадии 4 ребенок вместо речи вслух поощряется к проговариванию про себя. Он еще пользуется развернутой речью, но, по мере того как действие становится все более привычным, речь все более сокращается.

На стадии 5 действие полностью стало внутренним. Теперь оно предельно сжато и сокращено. Речевой поток, свойственный стадии 2, становится потоком понятийным, и ребенок преобразует первоначальный объект действия в мысленный феномен. Гальперин подчеркивает, что, если ребенок ошибся и научился неверно, необходимо вернуться к более ранним стадиям и начать сначала, давая ему возможность попрактиковаться на стадии, где он получил ошибочное подкрепление своим неверным действиям.

В подходе Гальперина учтены разные аспекты работы, обсуждавшейся в связи со сложностью взаимодействия мышления, действия и речи. Активное вовлечение учащегося в ситуацию обучения, систематическое поощрение к использованию языка с тем, чтобы представить реальную ситуацию, а также направление мышления ребенка на способы рассуждения взрослых и на решение проблем – все это средства, ведущие к более эффективному усвоению обучающимся способов мышления, необходимых для самостоятельного решения этих проблем. Не следует, однако, забывать, что этот подход, требует, чтобы учитель развивал у ребенка способы мышления, свойственные миру взрослых. Следовательно, в какой-то степени учителя навязывают обучающимся свой взгляд на мир. Одним из ответов на подобный выпад может быть: «Ну и что! Это всегда было свойственно познанию мира». Более точным, пожалуй, был бы ответ, что учитель стремится не навязать свой взгляд на вещи, а помочь обучающемуся учиться и мыслить более эффективно с тем, чтобы в .дальнейшем он лучше понимал взгляды взрослых и подвергал эти взгляды критической оценке. Более трудно. ответить на возражение, что учитель, обучая учащихся, как думать, на самом деле учит их, что думать, поскольку одно зависит от другого и поскольку о действительных процессах мышления известно не так уж много. Но, каким бы ни было посредничество при передаче языка и мышления, оно есть дело в значительной степени экспериментаторское.