- •Предисловие

- •Часть I

- •1.2. Связь психологии с другими отраслями научных знаний

- •1.4. Мир психических явлений

- •15 1.5. Соотношение житейской и научной психологии

- •1.6. Этапы развития психологии

- •1.7. Методы психологии

- •1.9. Выдающиеся деятели российской психологии, стоявшие у истоков ее зарождения

- •2.3. Основные функции психики

- •2.4. Взаимосвязь различных форм движения материи

- •2.7. Историческое развитие психики и сознания

- •Глава третья

- •3.1. Естественно-научные основы психологии

- •3.4. Строение нервной системы человека

- •3.7. Закономерности процессов возбуждения и торможения

- •3.9. Закономерности высшей нервной деятельности

- •3.11. Виды безусловных рефлексов

- •3.12. Особенности условных рефлексов

- •3.13. Классификация условных рефлексов

- •3.14. Сущность динамического стереотипа

- •Комментарии

- •3.15. Естественно-научные основы психики в теориях российских ученых

- •3.16. Сущность и -особенности функциональных систем психики

- •4.1. Сущность ощущений

- •4.2. Свойства ощущений

- •4.3. Виды ощущений

- •4.4. Сущность восприятий

- •4.5. Особенности восприятий

- •4.6. Характеристика восприятий пространства

- •4.7. Характеристика восприятий времени и движения

- •4.8. Сущность представлений

- •4.9. Виды представлений

- •4.10. Сущность внимания

- •4.11. Виды внимания

- •4.12. Сущность памяти

- •4.13. Характеристика памяти

- •4.14. Сущность воображения

- •4.15. Виды воображения

- •4.16. Особенности мышления

- •4.17. Содержание мышления

- •4.18. Физиологические основы мышления

- •4.19. Виды мышления, выделенные по разным основаниям

- •4.20. Психологическая характеристика р е ч и

- •4.21. Физиологические основы речи

- •Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния и образования

- •5.1. Сущность эмоций и чувств

- •5.2. Классификация эмоций и чувств

- •5.4. Психологическая характеристика воли

- •5.5. Психологическая структура волевого акта

- •5.7. Психические образования

- •5.8. Сущность навыка

- •Психология личности

- •Комментарии

- •1. Содержанием мировоззрения человека, его психологической сущностью.

- •2. Степенью целостности мировоззрения и убеждений, отсутствиемили наличием в них противоречий, отражающих противоположные интересы разных слоев общества.

- •4. Содержанием и характером потребностей и интересов, устойчивостью и легкостью их переключаемости, их узостью и многогранностью.

- •5. Спецификой соотношения и проявления различных личностных качеств.

- •6.1. Сущностная характеристика личности

- •Комментарии

- •6.3. Движущие силы психического развития личности

- •6.4. Основные направления и тенденции психического развития личности

- •6.5. Классификация базовых понятий: индивид, личность, субъект, индивидуальность

- •6.6. Подход

- •6.7. Основные подходы к изучению личности в зарубежной психологии

- •6.8. Психологическая структура личности

- •6.9. Направленность личности

- •6.10. Структура и особенности потребностей

- •6.11. Психологическая характеристика мотивов

- •6.12. Психологическая характеристика интересов

- •6.13. Психологическая характеристика темперамента

- •6.14. Психологические особенности представителей различных темпераментов

- •6.15. Сущность характера

- •6.16. Сущность способностей

- •7.2. Основные науки о проблемах человека как субъекта деятельности

- •Комментарии

- •7.3. Особенности деятельности человека и животных

- •7.5. Структура деятельности

- •7.6. Структура и функции действия

- •8 . 1 . Классификация социальных групп

- •Комментарии

- •8.2. Классификация социально-психологических явлений

- •8.3. Характеристика социального взаимодействия людей

- •8.5. Сущность общения

- •8.6. Классификация малых групп

- •8.7. Психологическая структура малой группы

- •8.8. Структура психологии малой группы

- •8.9. Взаимоотношения в малой группе

- •8.10. Характеристика групповых устремлений

- •8.11. Характеристика группового мнения

- •8.12. Особенности групповых настроений

- •8.13. Виды традиций

- •8.14. Психологические процессы в малой группе

- •Часть II педагогика

- •9.1. Предмет педагогики

- •Комментарии

- •9.2. Задачи педагогики

- •93. Структура педагогической науки

- •9.5. Взаимосвязь педагогики с другими науками

- •9.6. История развития педагогической науки

- •9.7. Факторы формирования личности человека

- •9.8. Ребенок как субъект развития

- •9.9. Периодизация и особенности развития детей различных возрастных групп

- •9.10. Содержание образования в рф

- •9.11. Характеристика процесса самообразования

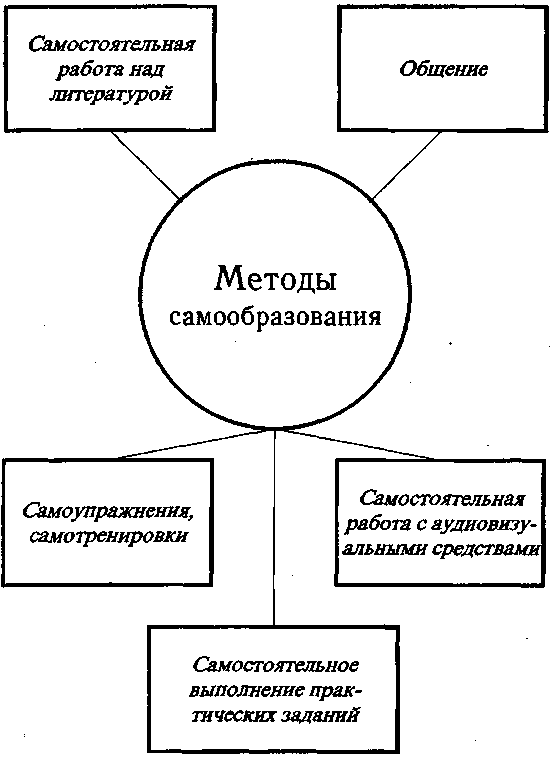

- •9.12. Методы самообразования

- •9.13. Процесс самовоспитания

- •9.14. Характеристика самовоспитания

- •Комментарии

- •10.2. Методы педагогики

- •Комментарии

- •10.3. Сущность образования

- •10.4. Обучение как общественное явление

- •10.5. Воспитание как общественное явление

- •10.7. Факторы социализации личности

- •10.8. Механизмы и средства социализации

- •10.9. Этнопсихологические основы обучения и воспитания

- •10.10. Ассоциативно-рефлекторная теория обучения

- •10.11. Теория поэтапного формирования умственных действий

- •10.12. Пути совершенствования знаний по психологии и педагогике

- •11.2. Принципы осуществления педагогического процесса

- •11.3. Характеристика системы комплексной организации учебно-воспитательной работы

- •11.4. Основные направления разработки проблемы соотношения обучения и развития детей

- •11.5. Основные направления и этапы изучения и обобщения передового педагогического опыта

- •11.6. Пути и ф о р м ы внедрения передового опыта в учебно-воспитательную практику

- •11.7. Активная жизненная позиция человека

- •12.1. Содержание и особенности процесса обучения

- •12.3.Специфические закономерности обучения

- •12.4. Принципы обучения

- •12.5. Основные методы обучения

- •12.6. Особенности устного изложения учебного материала

- •12.7. Характеристика метода обсуждения изучаемого материала

- •12. 8. Особенности демонстрации (показа) как метода обучения

- •12.9. Специфика метода упражнения в обучении

- •12.10. Своеобразие самостоятельной работы в процессе обучения

- •12.11. Формы обучения

- •12.12. Проверка знаний, навыков и умений

- •12.13. Подход к оценке знаний, навыков и умений

- •12.14. Методическая система обучения

- •12.15. Принципы организации учебного процесса

- •Глава тринадцатая

- •13.1. Цели воспитания

- •13.2. Модель процесса воспитания

- •13.3.Виды воспитания

- •13.4. Связь теории воспитания с другими науками

- •13.6. Механизмы воздействия в воспитании

- •13.7. Принципы воспитания

- •13.8. Методы воспитания

- •13.9. Характеристика метода убеждения в воспитании

- •13.10. Характеристика метода упражнения в воспитании

- •13.11. Характеристика метода примера в воспитании

- •13.12. Характеристика метода поощрения в воспитании

- •13.13. Характеристика метода принуждения в воспитании

- •13.14. Воспитывающее обучение

- •Содержание

- •Часть I. Психология , 4

9.12. Методы самообразования

зуальными средствами, накапливая, а затем и впитывая с их помощью новые знания и навыки, необходимые для самосовершенствования и саморазвития.

243

Комментарии

Самовоспитание -целенаправленная активная деятельность человека по формированию и развитию у себя положительных и устранению отрицательных качеств.

Жизнь убедительно доказала, что самовоспитание - непременное условие совершенствования человеческой личности.

Среди содержательных компонентов самовоспитания следует в первую очередь выделять: глубоко осознанные цели и задачи, выработанные и принятые человеком жизненные идеалы, которые лежат в основе программы самосовершенствования; глубоко осмысленные и принятые для себя требования, предъявляемые к деятельности и личности; идейно-политические, профессиональные, психолого-педагогические, этические и другие знания о протекании, содержании и методике самовоспитания и умение заниматься им в любых условиях и обстоятельствах жизни; наличие внутренней установки, развитого самосознания, способности к объективной критической оценке своего поведения и необходимого уровня общего, интеллектуального, идейно-политического и профессиональною развития; определенную степень совершенствования волевых качеств и наличие привычек эмоционального саморегулирования, особенно в трудных и сложных ситуациях, экстремальных условиях.

Исходным компонентом самовоспитания, как и любого другого вида деятельности, являются потребности и мотивы- сложные и глубоко осознанные внутренние побуждения к систематической и активной работе над собой.

Содержательная сторона процесса самовоспитания включает в себя различные аспекты развития личности человека: идейно-политический, профессиональный, нравственный, этический, педагогический, правовой, эстетический, физический и др.

Каждый из них требует специальной практической работы по самовоспитанию у себя специфических качеств и связан с составлением программы по самовоспитанию, которая предусматривает развитие ума, чувств, воли, формирование разнообразных убеждений и привычек поведения.

В то же время эти сферы развития личности человека тесно связаны между собой, зависят друг от друга и, естественно, требуют комплексною подхода к их самовоспитанию. А также требуют постоянных проверки и самоконтроля, корректировки процесса самовоспитания, непрерывного руководства им.

Существенную роль в этом играют самопознание и самоанализ человеком своих действий, поступков, поведения, которые предполагают критическое отношение к себе, к уровню развития своих лич-

244

9.13. Процесс самовоспитания

Общественные потребности и идеалы |

||||||

|

|

|

|

|

||

Руководство самовоспитанием |

|

Потребности и мотивы к самовоспитанию и самопознанию |

||||

|

||||||

|

||||||

Цели и задачи самовоспитания |

||||||

|

||||||

|

||||||

Программа и правила самовоспитания |

||||||

|

||||||

|

|

|

|

|||

|

Методы и средства |

|

Практическая деятельность по самовоспитанию |

|||

|

|

|||||

|

|

|

|

|||

|

Самопроверка и самоконтроль |

|||||

|

||||||

|

||||||

Корректирование |

||||||

|

|

|

|

|

процесса самовоспитания |

|

ностных качеств, к состоянию, возможностям, духовным и физическим силам.

Это, в свою очередь, связано с самооценкой, без которой невозможно самоопределиться и самоутвердиться в жизни, в социальной среде и социальных группах.

245

Комментарии

Психологические предпосылки самовоспитания. Самовоспитание предполагает определенный уровень развития личности, ее готовности и способности к самоизучению, самоосознанию, самооценке, к сравнению своих поступков с поступками других людей, самокритичному отношению к своей деятельности, выработку устойчивых установок на постоянное самосовершенствование.

Как самостоятельная и систематическая сознательная деятельность человека самовоспитание направлено на преодоление всего отрицательного, негативного в сознании, в отношениях, в поведении и действиях человека. В этом случае самовоспитание выступает как внутренняя основа процесса самостоятельного перевоспитания личности.

Условия, способствующие самовоспитанию. Самовоспитание - сложный интеллектуальный, волевой и эмоциональный процесс. В ходе его требуется глубоко осознанное, целенаправленное и самокритичное отношение человека как к самому себе, так и к действиям окружающих людей, определенные чувства переживания того, что ему недостает воспитанности, а также большие, иногда предельные волевые усилия в достижении поставленных целей но саморазвитию.

Методы самовоспитания. Самовоспитание осуществляется с помощью различных общих и специфических методов, средств и приемов.

К наиболее общим методам самовоспитания относятся: самообязательства, самоорганизация личной жизни и профессиональной деятельности, самоотчет и др.

Самоообязательства включают осознание целей и задач самосовершенствования, выработанные, продуманные, внутренне принятые решения по формированию и развитию у себя того или иного качества или группы качеств.

В соответствии с самообязательствами разрабатываются принципы и правила личного поведения как основы высокой самоорганизации личной жизни, учебной, служебной и общественно-политической деятельности человека.

Из истории известны многие факты разработки и эффективного использования таких правил. Например: «Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать больше» или «Для того, чтобы достигнуть необходимой высоты, нужно держаться правила: семь раз примерь, один раз отрежь»; «Надо взять за правило: лучше числом поменьше, да качеством повыше»; «Лучше через два года или даже через три года, чем второпях, без всякой надежды получить солидный человеческий материал».

246