- •Предисловие

- •Часть I

- •1.2. Связь психологии с другими отраслями научных знаний

- •1.4. Мир психических явлений

- •15 1.5. Соотношение житейской и научной психологии

- •1.6. Этапы развития психологии

- •1.7. Методы психологии

- •1.9. Выдающиеся деятели российской психологии, стоявшие у истоков ее зарождения

- •2.3. Основные функции психики

- •2.4. Взаимосвязь различных форм движения материи

- •2.7. Историческое развитие психики и сознания

- •Глава третья

- •3.1. Естественно-научные основы психологии

- •3.4. Строение нервной системы человека

- •3.7. Закономерности процессов возбуждения и торможения

- •3.9. Закономерности высшей нервной деятельности

- •3.11. Виды безусловных рефлексов

- •3.12. Особенности условных рефлексов

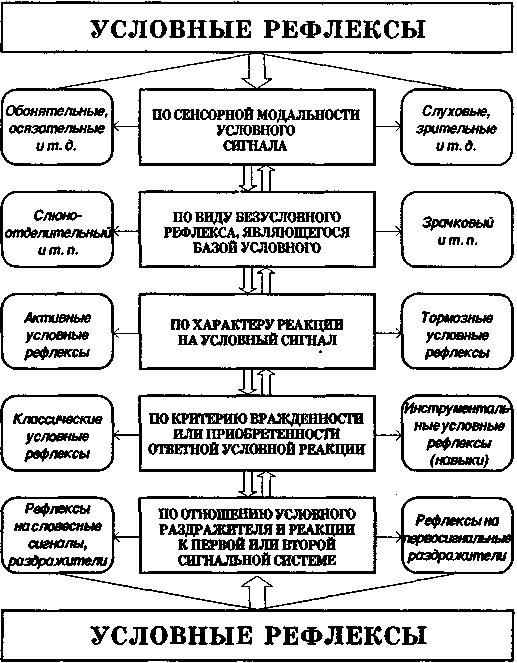

- •3.13. Классификация условных рефлексов

- •3.14. Сущность динамического стереотипа

- •Комментарии

- •3.15. Естественно-научные основы психики в теориях российских ученых

- •3.16. Сущность и -особенности функциональных систем психики

- •4.1. Сущность ощущений

- •4.2. Свойства ощущений

- •4.3. Виды ощущений

- •4.4. Сущность восприятий

- •4.5. Особенности восприятий

- •4.6. Характеристика восприятий пространства

- •4.7. Характеристика восприятий времени и движения

- •4.8. Сущность представлений

- •4.9. Виды представлений

- •4.10. Сущность внимания

- •4.11. Виды внимания

- •4.12. Сущность памяти

- •4.13. Характеристика памяти

- •4.14. Сущность воображения

- •4.15. Виды воображения

- •4.16. Особенности мышления

- •4.17. Содержание мышления

- •4.18. Физиологические основы мышления

- •4.19. Виды мышления, выделенные по разным основаниям

- •4.20. Психологическая характеристика р е ч и

- •4.21. Физиологические основы речи

- •Эмоциональные и волевые процессы, психические состояния и образования

- •5.1. Сущность эмоций и чувств

- •5.2. Классификация эмоций и чувств

- •5.4. Психологическая характеристика воли

- •5.5. Психологическая структура волевого акта

- •5.7. Психические образования

- •5.8. Сущность навыка

- •Психология личности

- •Комментарии

- •1. Содержанием мировоззрения человека, его психологической сущностью.

- •2. Степенью целостности мировоззрения и убеждений, отсутствиемили наличием в них противоречий, отражающих противоположные интересы разных слоев общества.

- •4. Содержанием и характером потребностей и интересов, устойчивостью и легкостью их переключаемости, их узостью и многогранностью.

- •5. Спецификой соотношения и проявления различных личностных качеств.

- •6.1. Сущностная характеристика личности

- •Комментарии

- •6.3. Движущие силы психического развития личности

- •6.4. Основные направления и тенденции психического развития личности

- •6.5. Классификация базовых понятий: индивид, личность, субъект, индивидуальность

- •6.6. Подход

- •6.7. Основные подходы к изучению личности в зарубежной психологии

- •6.8. Психологическая структура личности

- •6.9. Направленность личности

- •6.10. Структура и особенности потребностей

- •6.11. Психологическая характеристика мотивов

- •6.12. Психологическая характеристика интересов

- •6.13. Психологическая характеристика темперамента

- •6.14. Психологические особенности представителей различных темпераментов

- •6.15. Сущность характера

- •6.16. Сущность способностей

- •7.2. Основные науки о проблемах человека как субъекта деятельности

- •Комментарии

- •7.3. Особенности деятельности человека и животных

- •7.5. Структура деятельности

- •7.6. Структура и функции действия

- •8 . 1 . Классификация социальных групп

- •Комментарии

- •8.2. Классификация социально-психологических явлений

- •8.3. Характеристика социального взаимодействия людей

- •8.5. Сущность общения

- •8.6. Классификация малых групп

- •8.7. Психологическая структура малой группы

- •8.8. Структура психологии малой группы

- •8.9. Взаимоотношения в малой группе

- •8.10. Характеристика групповых устремлений

- •8.11. Характеристика группового мнения

- •8.12. Особенности групповых настроений

- •8.13. Виды традиций

- •8.14. Психологические процессы в малой группе

- •Часть II педагогика

- •9.1. Предмет педагогики

- •Комментарии

- •9.2. Задачи педагогики

- •93. Структура педагогической науки

- •9.5. Взаимосвязь педагогики с другими науками

- •9.6. История развития педагогической науки

- •9.7. Факторы формирования личности человека

- •9.8. Ребенок как субъект развития

- •9.9. Периодизация и особенности развития детей различных возрастных групп

- •9.10. Содержание образования в рф

- •9.11. Характеристика процесса самообразования

- •9.12. Методы самообразования

- •9.13. Процесс самовоспитания

- •9.14. Характеристика самовоспитания

- •Комментарии

- •10.2. Методы педагогики

- •Комментарии

- •10.3. Сущность образования

- •10.4. Обучение как общественное явление

- •10.5. Воспитание как общественное явление

- •10.7. Факторы социализации личности

- •10.8. Механизмы и средства социализации

- •10.9. Этнопсихологические основы обучения и воспитания

- •10.10. Ассоциативно-рефлекторная теория обучения

- •10.11. Теория поэтапного формирования умственных действий

- •10.12. Пути совершенствования знаний по психологии и педагогике

- •11.2. Принципы осуществления педагогического процесса

- •11.3. Характеристика системы комплексной организации учебно-воспитательной работы

- •11.4. Основные направления разработки проблемы соотношения обучения и развития детей

- •11.5. Основные направления и этапы изучения и обобщения передового педагогического опыта

- •11.6. Пути и ф о р м ы внедрения передового опыта в учебно-воспитательную практику

- •11.7. Активная жизненная позиция человека

- •12.1. Содержание и особенности процесса обучения

- •12.3.Специфические закономерности обучения

- •12.4. Принципы обучения

- •12.5. Основные методы обучения

- •12.6. Особенности устного изложения учебного материала

- •12.7. Характеристика метода обсуждения изучаемого материала

- •12. 8. Особенности демонстрации (показа) как метода обучения

- •12.9. Специфика метода упражнения в обучении

- •12.10. Своеобразие самостоятельной работы в процессе обучения

- •12.11. Формы обучения

- •12.12. Проверка знаний, навыков и умений

- •12.13. Подход к оценке знаний, навыков и умений

- •12.14. Методическая система обучения

- •12.15. Принципы организации учебного процесса

- •Глава тринадцатая

- •13.1. Цели воспитания

- •13.2. Модель процесса воспитания

- •13.3.Виды воспитания

- •13.4. Связь теории воспитания с другими науками

- •13.6. Механизмы воздействия в воспитании

- •13.7. Принципы воспитания

- •13.8. Методы воспитания

- •13.9. Характеристика метода убеждения в воспитании

- •13.10. Характеристика метода упражнения в воспитании

- •13.11. Характеристика метода примера в воспитании

- •13.12. Характеристика метода поощрения в воспитании

- •13.13. Характеристика метода принуждения в воспитании

- •13.14. Воспитывающее обучение

- •Содержание

- •Часть I. Психология , 4

3.13. Классификация условных рефлексов

ныи страх, паника - вредны, а тормозная реакция на команду «стой!» - полезна;

- они могут быть рефлексами на словесные сигналы и безусловные раздражители. Первые - хорошо устойчивы и часто более значимы. Вторые могут быстро пропадать, если не подкрепляются часто повторяющимися ситуациями воздействия.

71

Комментарии

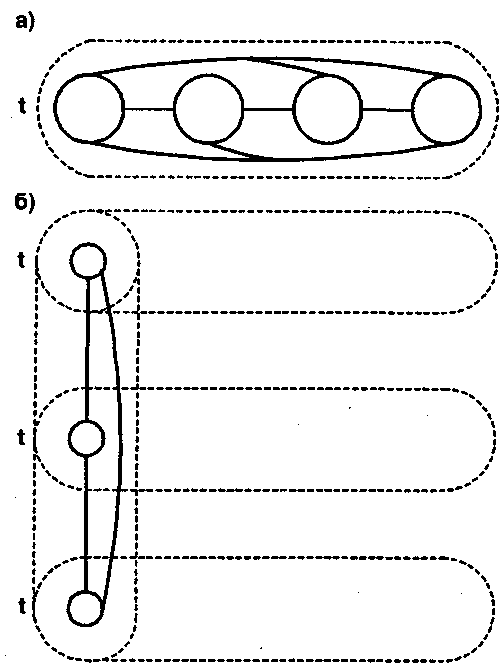

Окружающая среда, наряду с постоянной изменчивостью, характеризуется и известной периодичностью своих трансформаций, повторяемостью раздражителей в каком-то комплексе и последовательности. Это внешний стереотип. Кроме того, бывают стереотипы внутренние, динамические.

Динамический стереотип - закрепившаяся система временных нервных связей (условных рефлексов), образовавшаяся в ответ на устойчиво повторяющуюся систему условных раздражителей и позволяющая выполнять определенные действия без значительного напряжения сознания.

Термин «динамический» подчеркивает функциональный характер этого физиологического образования: формирование и закрепление его только после соответствующих упражнений, возможность его переделки, угасание при длительных перерывах, ухудшение при утомлении, сильных эмоциях и заболеваниях. Термин «стереотип» говорит о закрепленности, целостности образования, тенденции к повторению, известной автоматичности протекания.

И.П. Павлов распространял понятие динамического стереотипа очень широко: от простейших приемов действий человека до его образа жизни, образа мышления.

Динамические стереотипы :

облегчают выполнение стандартных, повторяющихся действий. Многократное повторение одних и тех же процессов в центральной нервной системе приводит к их максимальной дифференцированное™, выраженности, делает осуществление динамического стереотипа легким, экономичным, автоматичным. Одновременно это освобождает остальные отделы мозга для творческой работы;

обеспечивают длительное сохранение опыта действий в привычных условиях, а так же готовность действовать максимально эффективно в случае, если эти условия возникнут и в будущем;

вызывают по механизму временной связи повышение готовности к предстоящей деятельности;

обеспечивают наилучшее использование прошлого опыта в новых условиях, для выработки новых связей. Взрослый человек, попав в новые условия, совсем не похож на новорожденного, в частности потому, что пытается разобраться в возникшей ситуации на основе своего

72

3.14. Сущность динамического стереотипа

опыта, используя всё ценное в нем, т. е. видоизменяет и динамические стереотипы, приспосабливая их к новым условиям;

- нередко направляют в течение некоторого времени многие мозговые процессы, т.к. возникнув в результате какого-то одиночного возбуждения - «толчка», стереотип начинает развертываться по привычной схеме и доминировать в высшей нервной деятельности.

73

Комментарии

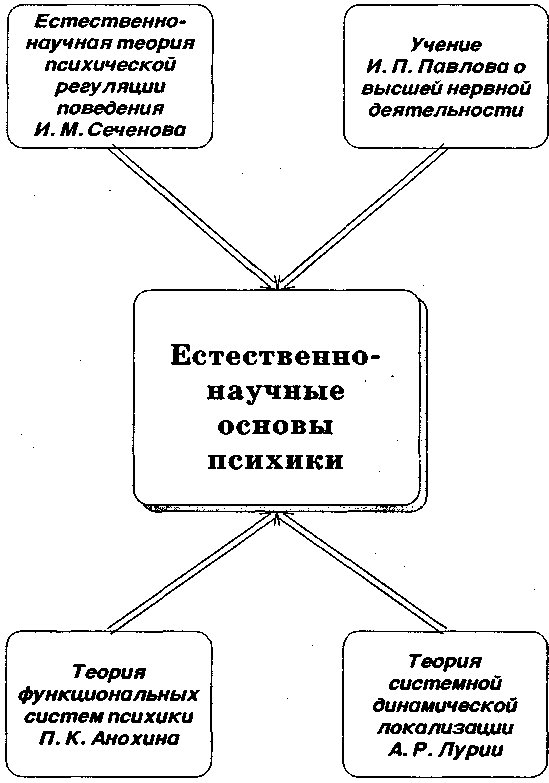

Естественно-научная теория регуляции поведения И. М. Сеченова. Все акты сознательной и бессознательной психической жизни по своему происхождению рефлекторны. При этом рефлекс трактовался И.М. Сеченовым не как механический ответ нервного центра на внешний стимул, а как согласование движения с выполняющим сигнальную роль чувствованием.

И. М. Сеченов обосновал новый подход к функциям органов чувств, согласно которому работа рецептора составляет лишь сигнальную половину целостного механизма (анализатора); другую половину образует работа мышц. Сигналы мышечного чувства служат источником информации о пространственно-временных свойствах среды, являются основой элементарных форм мышления, из которых в процессе онтогенеза возникают высшие формы познавательной активности.

Учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. Учение П. о высшей нервной деятельности сложилось под влиянием материалистических традиций русской философии и развивало идеи И. М. Сеченова. Руководящим для И. П. Павлова являлось представление о рефлекторной саморегуляции работы организма, имеющей эволюционно-биоло-гический (адаптивный) смысл.

Центральную роль в саморегуляции выполняет нервная система. Начав с изучения кровообращения и пищеварения, выдающийся российский ученый перешел к исследованию поведения целостного организма в единстве внешних и внутренних проявлений, во взаимоотношениях с окружающей средой. Органом, реализующим эти взаимоотношения, служат центры больших полушарий головного мозга - высшего интегратора всех процессов жизнедеятельности, включая психические.

В качестве основного акта поведения выступает условный рефлекс, благодаря которому организм приспосабливается к изменчивым условиям существования, приобретая новые формы поведения, отличные от прирожденных рефлексов.

И. П. Павлов и его ученики всесторонне исследовали динамику образования и изменения условных рефлексов (процессы иррадиации и др.), открыв детерминанты многих психологических явлений.

Теория функциональных систем П. К. (см. 3.16.).

Теория системной динамической локализации А. Р. Лурии. Согласно этой теории в процессе регуляции произвольного поведения на первый план выступает роль речи. Именно слово, которое обычно трактуется по углом зрения его познавательной функции, выступает как важней, ший регулятор произвольных движений человека, переходя от импульсивных произвольных действий к произвольному типу поведения, представляющему сложную единую систему.

74

75