- •Технология устройства полов промышленных, жилых и общественных зданий.

- •Облицовочные покрытия из керамических, синтетических и гипсокартонных материалов.

- •Технология нанесения штукатурных покрытий. Состав нормокомплектов средств механизации, приспособления и инструменты для штукатурных работ.

- •Технология возведения зданий безбалочной конструкции.

- •Технология устройства кровель из рулонных материалов.

- •Технология возведения здания из объемных ж/б блоков.

- •Методы возведения крупнопанельных и многоэтажных зданий.

- •Монтажные процессы «нулевого цикла».

- •Технология устройства глубоких траншей способом «стена в грунте»

- •Технология возведения зданий из монолитного железобетона в зимнее время и в условиях жаркого климата.

- •Специальные методы бетонирования

- •Технология возведения зданий из монолитного бетона.

- •Методы устройства набивных свай

- •Особенности кирпичной кладки, принципы повышения эффективности возведения зданий из кирпича.

- •Методы погружения свай.

- •Основные типовые режимы работы электродвигателей

- •Технологии возведения зданий из монолитного железобетона.

- •Способы защиты земляных сооружен6ий от поверхностных и грунтовых вод.

- •Бульдозеры, устройство, назначение. Расчёт производительности и пути её повышения.

- •Вопрос 28. Траншейные роторные экскаваторы. Назначение, устройство и рабочий процесс. Расчёт толщины стружки и производительности.

- •Вопрос 30. Траншейные цепные экскаваторы. Назначение, устройство и рабочий процесс. Расчёт толщины стружки и производительности.

- •Способы уплотнения дорожно-строительных покрытий. Классификация катков. Устройство и рабочие процессы катков статического действия и виброкатков.

- •Параметры, характеризующие установившийся процесс вибрационного уплотнения дорожно-строительных материалов вибробрусом.

- •Погрузочно-разгрузочные машины. Классификация, устройство, основные параметры и рабочие процессы.

- •2.20.Вилочный автопогрузчик.

- •33. Автогрейдеры, назначение, устройство и рабочий процесс.

- •Тормоза в приводах строительных и подъемно-транспортных машин.

- •Строительные краны. Классификация. Основные параметры. Грузовая характеристика крана, методика ее построения.

- •Тяговые органы строительных и подъемно-транспортных машин. Устройство, методика расчета и выбора.

- •Конвейеры, классификация, устройство, основные параметры. Основы расчета.

- •Режимы работы птм. Критерии определения режима работы машины.

- •Строительные лебедки, устройство, назначение, определение основных параметров

- •Устройство и рабочий процесс бетоноукладчика.

- •Гидравлические экскаваторы, устройство и рабочий процесс. Виды рабочего оборудования

- •Принцип действия трехвазного асинхронного двигателя

- •Расчет устойчивости башенных кранов

- •Оптимизация структуры одноканального комплекта машин.

- •Оптимальное комплектование одноковшового экскаватора транспортом.

- •Построение математической модели

- •Исследование математической модели

- •Оптимальная загрузка транспортных средств

- •Комплектование погрузочно-разгрузочных машин.

- •Определение оптимальной грузоподъемности автосамосвала.

- •Принцип действия трансформатора

- •Показатели работы парка строительных машин.

- •Цель и задачи, решаемые при разработке технологических процессов производства и ремонта строительных машин.

- •Диагностика строительных машин. Виды диагностических систем и области их применения.

- •Определение параметров функционирования одноканального комплекта машин с простейшими потоками в установившемся режиме

- •Расчет прерывно-поточного производства

- •Тяговые органы грузоподъемных и транспортных машин. Расчетное обоснование параметров.

- •Маркировка, свойства и области применения моторных масел и присадок к ним.

- •Классификация автомобильных масел по системе sae

- •Оптимальное комплектование машин в условиях полной неопределенности

- •Пластическое деформирование и его применение при восстановлении деталей машин.

- •Оптимизация структуры одноканального комплекта машин

- •Определение параметров функционирования одноканального комплекта машин с простейшими потоками в установившемся режиме

- •Сварка и наплавка, их сущность и применение при восстановлении работоспособности машин

- •Оптимальное комплектование машин в условиях полной неопределенности

- •Оптимальное комплектование машин в условиях полной определенности

- •Комплексный показатель качества машин

- •Рассмотрим на примере: Оптимизация структуры одноканального комплекта машин

- •Расчёт детерминированного сетевого графика.

- •Оптимизация транспортной задачи методом потенциалов

- •Усталость и химико-тепловые повреждения деталей машин

- •Расчёт себестоимости промышленной продукции.

- •Сметная документация в строительстве

- •Расчёт народно-хозяйственного экономического эффекта.

- •Оптимальное комплектование машин в условиях неполной определенности.

- •Специализация промышленного производства и ее разновидности

- •Методы проектирования специализированных ремонтных предприятий.

- •Дефекты и методы восстановления рабочих органов строительных машин (ножей, отвалов бульдозеров, зубьев и ковшей экскаваторов).

- •Категории производительности и методики их определения

- •Оптимальное комплектование одноковшового экскаватора транспортом.

- •Построение математической модели

- •Исследование математической модели

- •*104* Методы производства буровых работ в строительстве. Оценка буримости грунтов и горных пород.

- •Аналитические выражения типовых законов регулирования и их реализация в строительных машинах.

- •Комплектование погрузочно-транспортных машин. 4-я схема.

Расчет устойчивости башенных кранов

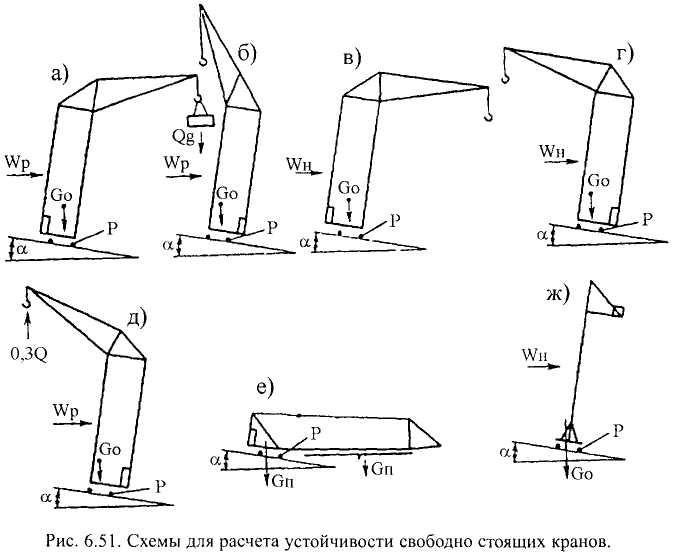

Свободно стоящие стреловые краны, не закрепленные на фундаменте или стене здания, подвержены действию внешних нагрузок в процессе выполнения грузоподъемных операций, а также в нерабочем состоянии, определенное сочетание которых вместе с-силами тяжести составных частей кранов может привести к их опрокидыванию. Способность кранов противостоять опрокидыванию относительно некоторой общей с основанием оси (ребра опрокидывания) называют устойчивостью. Условием устойчивости является равенство моментов относительно возможного ребра опрокидывания опрокидывающих Мопр кран и удерживающих Муд его сил или превышение второго над первым: Муд > Мопр. Различают продольную при возможном опрокидывании в продольной плоскости ходового оборудования и поперечную устойчивость - в поперечной плоскости. В качестве ребра опрокидывания при проверке продольной устойчивости принимают ось, проходящую через точки контакта передних или задних колес - для колесных кранов без выносных опор, центры опорных поверхностей передних или задних выносных опор - для кранов с выносными опорами, крайние (в передней или задней частях) точки опорного контура - для гусеничных кранов. При проверке поперечной устойчивости ребро опрокидывания проходит через те же точки, но взятые попарно на одной из боковых сторон ходового оборудования. Устойчивость крана с грузом на крюке называют грузовой, а без груза - собственной устойчивостью.

Устойчивость

проверяют для следующих состояний

крана: грузовую - при работе крана с

грузом (рис. 6.51, а); собственную - для

рабочего состояния крана без груза с

предельно поднятой стрелой (рис. 6.51,

б); для нерабочего состояния (рис. 6.51, в

и г). Состояние (рис. 6.51, в) является

расчетным в случае, если у кранов в

нерабочем состоянии допускается

свободное вращение поворотной части,

которая под действием ветра займет

положение, показанное на рис. 6.51, в.

Кроме того, устойчивость проверяют для

случая внезапного обрыва груза (рис.

6.51, д), когда кран может опрокинуться в

сторону, противоположную рабочему

оборудованию, вследствие преобразования

накопленной в предшествующем

расчетному случаю нагруженном состоянии

потенциальной энергии в кинетическую

энергию опрокидывания крана. Устойчивость

проверяют также при монтаже (демонтаже)

крана - в начале монтажа или в конце

демонтажа в момент отрыва монтируемого

блока от земли (рис. 6.51, е) и при вертикально

установленном, но не полностью

смонтированном блоке (рис. 6.51, ж).

Устойчивость

проверяют для следующих состояний

крана: грузовую - при работе крана с

грузом (рис. 6.51, а); собственную - для

рабочего состояния крана без груза с

предельно поднятой стрелой (рис. 6.51,

б); для нерабочего состояния (рис. 6.51, в

и г). Состояние (рис. 6.51, в) является

расчетным в случае, если у кранов в

нерабочем состоянии допускается

свободное вращение поворотной части,

которая под действием ветра займет

положение, показанное на рис. 6.51, в.

Кроме того, устойчивость проверяют для

случая внезапного обрыва груза (рис.

6.51, д), когда кран может опрокинуться в

сторону, противоположную рабочему

оборудованию, вследствие преобразования

накопленной в предшествующем

расчетному случаю нагруженном состоянии

потенциальной энергии в кинетическую

энергию опрокидывания крана. Устойчивость

проверяют также при монтаже (демонтаже)

крана - в начале монтажа или в конце

демонтажа в момент отрыва монтируемого

блока от земли (рис. 6.51, е) и при вертикально

установленном, но не полностью

смонтированном блоке (рис. 6.51, ж).

Устойчивость проверяют для наиболее неблагоприятных условий состояния крана: при наиболее неблагоприятном в отношении опрокидывания сочетании действующих на кран нагрузок при расположении крана на наклонной в сторону возможного опрокидывания поверхности. При расчете учитывают упругую деформацию элементов крана под действием приложенных к нему сил, деформацию кранового пути (для рельсоколесных кранов), а также просадку основания под опорными элементами крана.

Во всех случаях, кроме начального монтажного состояния (рис. 6.51, е), удерживающий момент формируется силами тяжести элементов крана, а для случая (рис. 6.51, е) - только силой тяжести ее нижней части GH. Опрокидывающий момент создается силой тяжести груза (только при проверке грузовой устойчивости), ветровой и инерционными нагрузками при подъеме груза и передвижении крана, а для случая (рис. 6.51, с) -силой тяжести поднимаемого блока Gn. Расчетную массу груза принимают равной грузоподъемности крана. Ветровую нагрузку для случаев (рис. 6.51, а, б и д) принимают по нормам рабочего состояния, для всех других случаев - по нормам нерабочего состояния. Последняя примерно в 3,6 раз больше ветровой нагрузки рабочего состояния. Расчетное направление ветровой нагрузки - в сторону возможного опрокидывания. Инерционные нагрузки определяют в соответствии с инерционными параметрами (массами и моментами инерции, жесткостью связей) движущихся элементов привода, груза и крана в целом, а также динамическими характеристиками привода

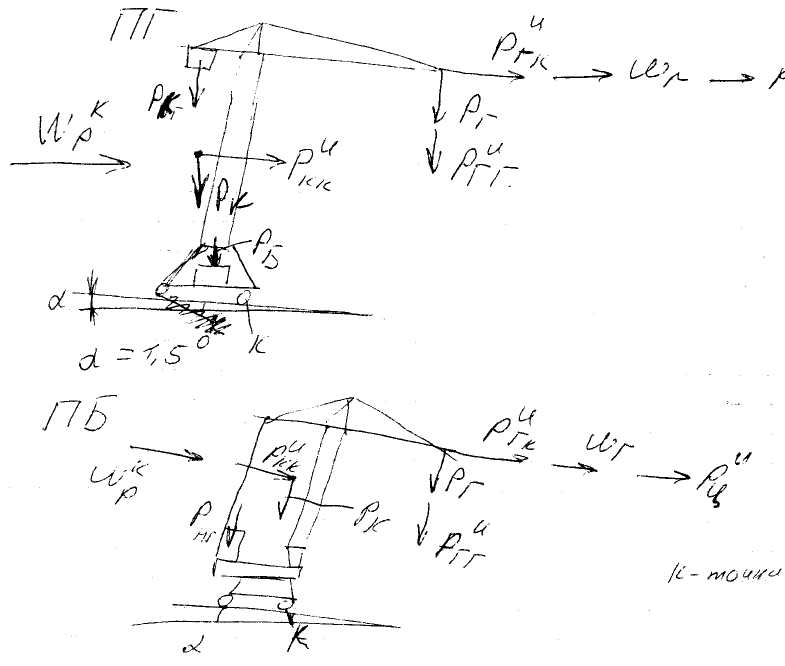

Расчет устойчивости крана в рабочем состоянии.

Характеристика

расчетных условий: Кран движется под

уклон с углом

![]() с грузом на крюке, груз опускается и

тормозится, механизм передвижения

тормозится, поворотная платформа при

стационарном вращении останавливается

вдоль рельса и поэтому центробежная

сила направлена вдоль рельса.

с грузом на крюке, груз опускается и

тормозится, механизм передвижения

тормозится, поворотная платформа при

стационарном вращении останавливается

вдоль рельса и поэтому центробежная

сила направлена вдоль рельса.

Расчет грузового опрокидывающего момента, действующего относительно передних колес крана.

![]() где

В – база крана, м;

где

В – база крана, м;![]() -

угол наклона рельса;

-

угол наклона рельса;

Расчет моментов ветровых и инерционных сил относительно точки опрокидывания

Суммарный момент ветрового воздействия рабочего состояния

![]()

Расчет моментов сил инерции:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Суммарный

момент инерционных сил:

![]() Расчет

моментов, противодействующих опрокидыванию

крана.

Расчет

моментов, противодействующих опрокидыванию

крана.

Момент от действия сил тяжести конструкции крана:

![]() где

где

![]() -

конструктивная масса крана, т;

-

конструктивная масса крана, т;

![]() -

расстояние центра масс крана от оси

вращения, м.

-

расстояние центра масс крана от оси

вращения, м.

Момент от сил тяжести контргруза:

![]() где

где

![]() -

масса контргруза, т;

-

масса контргруза, т;

![]() -

радиус центра масс контргруза, м.

-

радиус центра масс контргруза, м.

Момент от сил тяжести балласта:

![]() где

где

![]() -

масса балласта, т.

-

масса балласта, т.

Р асчет

коэффициента устойчивости рабочего

состояния

асчет

коэффициента устойчивости рабочего

состояния

![]()

Расчет устойчивости нерабочего состояния крана

Характеристика

рабочих условий: кран без груза на крюке

стоит на наклонном рельсовом пути (с

уклоном в сторону противовеса); со

стороны стрелы действует ветер нерабочего

состояния; это ветровое воздействие

рассматриваем как опрокидывающий

фактор; все механизмы заторможены и

рассматриваем возможное опрокидывание

относительно задних колес.

Характеристика

рабочих условий: кран без груза на крюке

стоит на наклонном рельсовом пути (с

уклоном в сторону противовеса); со

стороны стрелы действует ветер нерабочего

состояния; это ветровое воздействие

рассматриваем как опрокидывающий

фактор; все механизмы заторможены и

рассматриваем возможное опрокидывание

относительно задних колес.

Расчет ветрового опрокидывающего момента при максимальном вылете крюка

![]() где

где ![]() - сила ветрового воздействия при

максимальном вылете крюка, кН;

- сила ветрового воздействия при

максимальном вылете крюка, кН;

![]() - ордината центра ветрового давления

при максимальном вылете крюка, м.

- ордината центра ветрового давления

при максимальном вылете крюка, м.

Расчет

ветрового опрокидывающего момента при

минимальном вылете крюка

![]() где

где![]() - сила ветрового воздействия при

минимальном вылете крюка, кН;

- сила ветрового воздействия при

минимальном вылете крюка, кН;

- ордината центра ветрового давления при минимальном вылете крюка, м.

Расчет момента сил тяжести крана относительно опорной точки задних колес при максимальном вылете крюка

![]()

Расчет момента сил тяжести крана относительно опорной точки задних колес при минимальном вылете крюка

![]()

![]() -

высота центра масс поворотной части

от оси вращения в нерабочем состоянии

крана при минимальном вылете крюка, м;

-

высота центра масс поворотной части

от оси вращения в нерабочем состоянии

крана при минимальном вылете крюка, м;

![]() -

расстояние центра масс крана от оси

вращения в нерабочем состоянии крана

при минимальном вылете крюка, м.

-

расстояние центра масс крана от оси

вращения в нерабочем состоянии крана

при минимальном вылете крюка, м.

Расчет момента сил тяжести контргруза и балласта

![]()

![]()

Расчет устойчивости нерабочего состояния при минимальном вылете крюка

*45*

*46*

Дизельное топливо – это нефтяная фракция, основу которой составляют углеводороды с температурой кипения 200…350˚С. Это прозрачная и более вязкая, чем бензин, жидкость желтого или светло-коричневого цвета (в зависимости от содержания в ней смол). С плотностью 0,8…0,83 кг/м3.

Маркировка дизельных топлив – характеризует сезонность или географическую область применения.

Л. – летнее, от 0˚С и выше.

З. – зимнее, минус 20 С и выше (при этом температура застывания ДТ не выше минус 35˚С), а также минус 30 С и выше (при этом температура застывания топлива не выше минус 45˚С).

А. – арктическое, минус 50˚С и выше.

Например, Л. – 0,2 – 40 обозначает топливо летнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой вспышки 40˚С;

З. – 0,2 – 35 обозначает топливо зимнее, с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 35˚С;

А. – 0,4 – обозначает топливо арктическое, с массовой долей серы 0,4%.

Топлива для умеренной климатической зоны имеют более высокую температуру помутнения и застывания, а топлива для холодных климатических зон – более низкую. Топливо арктическое имеет температуру застывания минус 55˚С.

Экологически чистые дизельные топлива производят из гидроочищенных газойлевых фракций прямой гонки и вторичных процессов. Они не имеют антиокислительных присадок и содержат в себе общей серы не более 0,05%. Такие топлива без антиокислительных присадок имеют низкую химическую стабильность и непригодны для длительного хранения..

В городских топливах экологические свойства, такие как дымность и токсичность отработавших газов меньше на 30…50% по сравнению с топливами без присадок.

Цетановое число дизельного топлива

Склонность дизельного топлива к самовоспламенению характеризуется величиной цетанового числа. В топливе присутствуют два углеводорода: цетан C16H34, α-метилнафталин C16H7CH. Самовоспламеняемость первого углеводорода – цетана – условно принята за 100 ед., а второго – за 0 ед. Смешивая их, можно получить смесь с самовоспламеняемостью от 0 до 100 ед.

Оптимальное цетановое число ДТ 40…50. Если применять топливо с цетановым числом менее 40, то двигатель будет работать жестко. Если применять топливо с цетановым числом более 50, то это приведет к увеличению удельного расхода топлива и оно будет сгорать не полностью.

Цетановое число зависит от содержания и строения углеводородов, входящих в состав дизельного топлива.

Существует эмпирическая зависимость цетанового числа ДТ от его октанового числа бензина:

![]()

Достаточно точным и оперативным является расчётно-экспериментальный метод оценки ЦЧ ДТ (ошибка не более 3%), для этого используется формула:

(6.9)

(6.9)

где Тср – средняя температура, равная полусумме температур начала и конца перегонки, 0С; ρ15 – плотность ДТ при 150С, кг/м3.

Цетановое число можно определить тремя способами:

-по совпадению вспышек. На одноцилиндровых четырёхтактных двигателях, оборудованных для работы с воспламенением от сжатия (n = 900 ± 10 об/мин).. Двигатели имеют переменную степень сжатия: 7-23. Угол опережения впрыска топлива-130° до верхней мёртвой точки (ВМТ). Изменением степени сжатия добиваются, чтобы воспламенение происходило строго в ВМТ. После этого подбирают два образца эталонных топлив, один из которых дает совпадение вспышек (т.е. задержку самовоспламенения, равную 130) при меньшей степени сжатия, а второй – при более высокой. Находят смесь цетана с α-метилнафталином, эквивалентную испытываемому топливу, и таким образом устанавливается его цетановое число.

-по запаздыванию самовоспламенения,

-по критической степени сжатия

*47*