- •Учебно-методическое пособие для практического обучения по специальности: «Электромонтёр по эксплуатации и ремонту электроустановок».

- •Пояснительная записка.

- •Электромонтёр по эксплуатации и ремонту электрооборудования третьей квалификационной группы по птэ и птб должен уметь:

- •Базы практики.

- •Организация практики.

- •Электрическая проводимость

- •Зависимость сопротивления от температуры

- •2. Соединения трехфазной системы.

- •3. Мощность трехфазного тока.

- •4. Свойства сумм линейных напряжений и линейных токов.

- •5. Неравномерная нагрузка фаз.

- •6. Последовательность фаз.

- •7. Симметричные составляющие несимметричной системы.

- •II.3. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок.

- •1. Таран в. П. Справочник по эксплуатации электроустановок. — м.: Колос,;1983, с. 45 …46.

- •2. Пястолов а. А. Эксплуатация и ремонт электроустановок. — м.: Колос, с. 131... 133.

- •Пояснительная записка. 2

II.3. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок.

Технологическая карта№22. Измерение мегомметром сопротивления изоляции проводов

Цель работы – ознакомиться с устройством мегомметра и научиться измерять им сопротивление изоляции проводов и обмоток электродвигателей.

Пояснения. Хорошая изоляция проводки обеспечивает исправное действие всей электроустановки, поэтому периодически мегомметром необходимо проверять ее сопротивление, которое составляет обычно десятки и сотни мегом. Мегомметр состоит из генератора постоянного тока и измерительного прибора. Изоляцию проводов измеряют при отсутствии напряжения от постоянного источника электрической энергии.

Оборудование и аппаратура

Мегомметр М-1101 на 500 В 1 шт

или М- 4100/5

Электродвигатель трехфазного тока любой мощности 1 шт

Провода соединительные многожильные площадью

Сечения 2,5 мм2 , длинной 1,5 м 2 шт

Порядок выполнения работы

Ознакомиться с устройством и схемой мегомметра.

Измерить сопротивления изоляции между проводами трехфазной линии и между каждым фазным проводом и землей; потребители электрической энергии должны быть отключены. Результаты записать в табл.

Измерение сопротивления изоляции проводов.

Фаза- земля. |

Rиз- МоМ |

Фаза- фаза. |

Rиз- МоМ |

А- земля |

|

А - В |

|

В- земля |

|

В - С |

|

С- земля |

|

С - А |

|

Измерить сопротивление изоляции всех обмоток статора трехфазного двигателя. Обмотки должны быть разомкнуты. Результаты измерений записать в табл

Фаза- корпус. |

Rиз- МоМ |

Фаза- фаза. |

Rиз- МоМ |

С1- корпус |

|

А - В |

|

С2- корпус |

|

В - С |

|

С3- корпус |

|

С - А |

|

Составить отчет.

Содержание отчета

Наименование отчета.

Параметры мегомметра, электрической линии и двигателя.

Табл. с результатами измерений.

Вывод о пригодности линии и двигателя к дальнейшей эксплуатации.

Контрольные вопросы

Как устроен мегомметр?

Для чего измеряют сопротивление изоляции?

При каком сопротивлении изоляции линия и электродвигатель непригодны к эксплуатации?

Дополнительный материал к работе.

При эксплуатации изоляция электрооборудования подвергается воздействию окружающей среды и нагреву, в результате чего снижаются изоляционные свойства.

Сопротивление изоляции рекомендуется измерять при помощи мегомметров типа М- 1101, М- 4100/5, М- 4100/4 как между двумя изолированными друг от друга токоведущими проводниками, так и между проводниками и землёй или корпусом. При измерении больших сопротивлений, например, изоляции кабеля или приборов с электрическим экраном, необходимо пользоваться схемой, предусматривающей экранирование от токов утечки.

Перед началом измерений переключатель прибора ставят на отмету

« килоомы», зажимы «линия» и «земля» замыкают накоротко и, вращая рукоятку мегомметра со скоростью 120 об/мин, наблюдают за отклонением стрелки прибора. При измерении корпусной изоляции изолированный токоведущий проводник присоединяют к зажиму прибора «линия», а провод от заземляющего устройства (корпуса, нулевой провод) – к зажиму «земля».

Переключатель диапазонов мегомметра ставят в положение «мегомы» И, вращая рукоятку со скоростью не менее 120об/мин, по положению стрелки прибора на шкале «мегомов» определяют сопротивление корпусной изоляции (сопротивление относительно земли). Для измерения сопротивления изоляции токоведущих частей относительно друг друга один провод присоединяют к зажиму «линия», а другой – к зажиму «земля», затем проводят измерение аналогично измерению корпусной изоляции. Мегомметр и испытываемую установку рекомендуется соединять проводом марки ПВЛ.

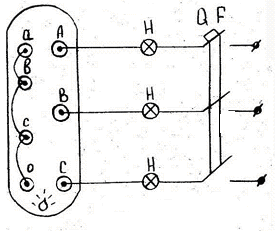

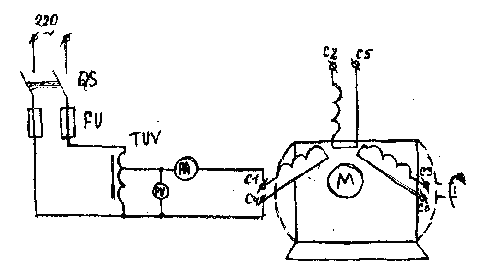

Рис.46. Схема измерения сопротивления изоляции:

а-электродвигателя; б – кабеля; 1- клеммный щиток;

2 – выводы обмотки; 3 – металлическая оболочка (броня) кабеля;

4- изоляция; 5 – экран; 6 – токопроводящая жила.

Электрооборудование допускается эксплуатировать, если сопротивление его изоляции не менее нормативных значений, приведенных в ПУЭ и ПТЭ.

Нормативное значение сопротивления изоляции электродвигателей, силового электрооборудования, электропроводок, распределительных устройств и щитков – не менее 0,5 Мом.

Технологическая карта№2 3.

Поверка технических электроизмерительных приборов

( амперметра и вольтметра)

Цель работы – изучить методы поверки технических электроизмерительных приборов ( амперметра и вольтметра) по контрольным приборам; определить погрешности проверяемых приборов; сделать заключение о пригодности проверяемых приборов в соответствии их указанному на паспорте классу точности.

Пояснения. Электроизмерительные приборы подлежат периодической поверке сравнением их с более точными, принимаемыми за образцовые. Чтобы проверить амперметр Ап, нужно последовательно с ним включить образцовый амперметр А0 (рис.46, а и б), при этом приборы, предназначенные для измерения постоянного тока присоединяют через резисторы к источнику постоянного напряжения (см. рис. 46, а), а приборы, предназначенные для измерения переменного тока, рекомендуется включать через понизительный трансформатор (см. рис. 46, б).

Поверяемый вольтметр Vп включают параллельно образцовому V0 (рис. 47, а), при этом наличие двух различных резисторов, включенных последовательно, позволяет более плавно регулировать напряжение. При проверке вольтметров переменного тока можно пользоваться автотрансформатором ( рис. 47, б). При проверке электроизмерительных приборов необходимо плавно изменять регулируемую величину только в одну сторону – от нуля до максимума, а затем обратно – от максимума до нуля. При помощи регулирующих устройств стрелка проверяемого прибора поочерёдно устанавливается на целые (оцифрованные) деления своей шкалы. Это показание записывают в протокол градуировки. Рядом записывают показания образцового прибора. Разница между показаниями проверяемого и образцового приборов называется абсолютной погрешностью амперметра или вольтметра:

ΔА=I - I0; ΔU=U – U0

Где I и U - показания проверяемых приборов; I0 и U0 – показания образцовых приборов.

Рис 46 Схема поверки амперметра? Рис 47 Схемы поверки вольтметра:

а – с одним регулирующим резистором, а – с двумя резисторами,

б – с понизительным трансформатором включёнными потенциометром,

и двумя регулирующими резисторами; б – с автотрансформатором;

Ап и Ао – поверяемый и образцовый Vп и Vо – поверяемый и амперметры. образцовый вольтметры

Приведённая погрешность определяется как процентное отношение абсолютной погрешности ΔА (ΔU) к номинальному пределу измерения прибора (полному отклонению стрелки по шкале прибора) АН:

![]()

Приведённая максимальная погрешность не должна превышать класса точности испытуемого прибора, т.е. для приборов класса 1,5 не должна быть более 1,5%, класса 2,5 – не более 2,5% и т.п. (если она больше класса точности, прибор требует ремонта). Приведённая погрешность прибора, определённая в нормальных рабочих условиях, называется основной.

Оборудование и аппаратура

Амперметр переносной астатический АСТ/7

на 0-5-10А, класс точности 0,5 1 шт.

Амперметр переменного тока на 5А 1 шт.

Вольтметр переносной астатический

электромагнитный АМВ на 150В, класс точности 0,5 1шт.

Вольтметр щитовой электромагнитный на 150В 1шт.

Трансформатор школьный (понижающий) на 120/3 В 1шт.

Рубильник двухполюсный на 250В, 60А 1шт.

Реостаты проволочные переменного сопротивления

на 5А, 10 и 2,5 Ом по 1шт.

Панель с четырьмя потолочными патронами 1шт.

Лампы накаливания на 127 В, 50, 100, 150 и 200 Вт по 1шт.

Автотрансформатор ЛАТР-1 1шт.

Провода соединительные многожильные площадью

сечения 2,5мм2, длинной 1,5м 8шт.

Источник переменного тока на 127 В, 50 Гц

Порядок выполнения работы

Собрать схему для поверки амперметра (см. рис.46, а или б), включить приборы и, медленно повышая показания до максимума, в течении 10-15 минут прогреть их током, отключить приборы и установить стрелки на нулевых отметках шкалы.

Произвести проверку градуировки шкалы и результаты записать в таблицу 1.

Таблица 1

Протокол поверки амперметра

№ опыта |

Показания амперметров, А |

Результаты вычислений |

Примечания |

||

Заводской № поверяемый Iп |

Заводской № образцовый Iо |

ΔА, А |

Тпр, % |

||

|

|

|

|

|

|

Примечание. Количество поверяемых точек должно быть не менее 6 – 8

Вычислить абсолютную и приведенную погрешности амперметра, записать их в табл.1 и сделать вывод о пригодности поверяемого прибора

Собрать схему (см. рис.47, а или б) для поверки вольтметров и выполнить п. 1.

Произвести поверку вольтметра и результаты записать в табл. 2.

Таблица 2

Протокол поверки вольтметра

№ опыта |

Показания вольтметров, В |

Результаты вычислений |

Примечания |

||

Заводской № поверяемый Vп |

Заводской № образцовый Vо |

ΔU, В |

Тпр, % |

||

|

|

|

|

|

|

Вычислить абсолютную и приведенную погрешности вольтметра, записать их в табл. 2 и сделать вывод о пригодности прибора.

Составить отчет.

Содержание отчета.

Наименование отчета.

Параметры электроизмерительных приборов и оборудования.

Схема поверки амперметра.

Табл. 1 с результатами измерений и вычислений (в примечании указать время прогрева прибора и условные обозначения, помещенные на шкале амперметра)

Вывод о пригодности испытанного амперметра

Схема поверки вольтметра

Табл. 2 с результатами измерений и вычислений (в примечании указать время прогрева прибора и условные обозначения, помещенные на шкале вольтметра)

Вывод о пригодности испытанного вольтметра.

Контрольные вопросы

1.Как поверяют амперметр, вольтметр (порядок подготовки и проведения работы)?

2. Что называют абсолютной и основной погрешностью прибора?

3. Зачем прибор прогревают током перед градуировкой?

4. По каким признакам прибор признают непригодным для дальнейшей эксплуатации?

Дополнительный материал к работе.

Ведомственная и государственная поверки измерительных приборов.

Надзор за измерительными приборами в процессе эксплуатации ведут органы ведомственного надзора данного предприятия.

Надзор должен осуществляться в соответствии с Положением о ведомственном надзоре за измерительными приборами. Основные задачи ведомственного надзора – это организация и проведение периодических ведомственных поверок всех приборов, их отбраковка и своевременное предъявление на государственные поверки образцовых приборов, счётчиков

и других приборов, подлежащих государственной поверке.

Государственную поверку имеют право проводить организации, имеющие лицензию на производство данного вида работ. Образцовые счётчики и другие образцовые приборы следует подвергать государственной поверке каждый год, трёхфазные счётчики – один раз в 2 года, а однофазные бытовые – один раз в 16лет. Кроме того, все указанные счётчики и приборы необходимо предъявлять на государственную поверку после каждого ремонта или регулировки и при отсутствии на них пломбы. Все прочие приборы, за которыми осуществляется ведомственный надзор, обязательной государственной поверке не подлежат. Для них проводят ведомственную поверку согласно графика, в сроки, установленные местными инструкциями, органы ведомственного надзора данного предприятия. Результаты государственных поверок оформляются знаком «государственное клеймо

(ГкЛ)», а при проведении ведомственных поверок, результаты поверок заносят в паспорт прибора или журнал поверок.

Технологическая карта№24

Проводки с плоскими проводами.

Цель работы. Изучить основные правила монтажа, проводок с плоскими проводами. Приобрести практические навыки по прокладке и присоединению плоских проводов.

Порядок выполнения работы.

1. Изучить правила и последовательность монтажа проводок с плоскими проводами.

2.Составить многолинейную электрическую схему проводки по однолинейной (рис. 57).

3. Разметить места установки и смонтировать коробки, выключатели, розетки, патроны.

4. Наметить трассы прокладки проводов.

5. Выполнить монтаж проводов.

6. Разделать концы провода и присоединить их к аппаратам.

7. Включить смонтированную на стенде проводку под напряжение, опробовать работу всех установленных аппаратов.

8. Отключить установку, демонтировать проводку.

Рис.57. Однолинейная схема включения лампы и розетки (позиции те же, что на рис. 51).

Содержание работы и методика ее выполнения. Плоские провода ППВ, АППВ, АПН, АППВС, АППР выпускаются с медными пли алюминиевыми жилами сечением 1,5—6 мм2. Плоские провода разрешается прокладывать в сухих, влажных и сырых помещениях. Не разрешается применять плоские провода при открытой прокладке на чердаках и в пожароопасных помещениях. Кроме того, запрещается применять плоские провода как при открытой, так и при скрытой прокладке в следующих случаях:

1) в помещениях с активной агрессивной средой, взрывоопасных и особо сырых;

2) непосредственно по деревянным основаниям в детских учреждениях, зрелищных предприятиях и лечебных заведениях, дворцах культуры и школах. В этих учреждениях допускается открытая и скрытая прокладка по оштукатуренным деревянным основаниям;

3) для зарядки подвесной, осветительной арматуры;

4) на сценах и в зрительных залах.

Плоские провода можно прокладывать открыто непосредственно по стенам, перегородкам и перекрытиям, покрытым сухой гипсовой или мокрой штукатуркой, по несгораемым стенам и конструкциям, по деревянным стенам и потолкам, покрытым листовым асбестом.

Скрытую прокладку применяют на несгораемых перегородках или деревянных основаниях, покрываемых мокрой штукатуркой или слоем листового асбеста толщиной 3 мм. Асбест или слой штукатурки укладывают поверх дранки либо последнюю вырезают по ширине асбестовой прокладки. Асбест должен выступать с обеих сторон провода не менее чем на 5 мм.

Скрытая прокладка возможна в каналах и пустотах строительных конструкций. Во всех случаях провода следует прокладывать там, где исключена возможность механического повреждения или их необходимо хорошо защитить.

Плоские провода нельзя прокладывать пакетами и пучками. Пересечения плоских проводов между собой следует избегать. Если такое пересечение необходимо, провод следует изолировать тремя слоями изоляционной ленты.

Все соединения и ответвления плоских проводов должны быть выполнены сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Присоединения и ответвления проводов, прокладываемых скрыто, должны выполняться с запасом по длине 50 мм.

Подвешивать светильники на плоских проводах нельзя. Исключение составляют патроны в жилых домах. При подсоединении провода к зажимам выключателей и розеток разделительную пленку нужно вырезать или разрезать.

При открытой прокладке провода крепят скобками, раствором или мелкими гвоздями. При скрытой прокладке провод следует крепить алебастровым раствором.

При любом способе скрытой прокладки нельзя прибивать плоские провода непосредственно гвоздями. При открытой прокладке в сырых и влажных помещениях рекомендуется под шляпки гвоздей подкладывать эбонитовые, фибровые или резиновые шайбочки. Монтировать плоские провода -при температуре ниже минус 15°С запрещается.

Содержание отчета. Начертить электрические схемы электропроводок, перечислить последовательность операций при монтаже, правила монтажа проводов на лабораторном стенде, инструмент, который применялся при монтажных работах.

Контрольные вопросы.

Почему нельзя прокладывать провода АППВ при низких температурах окружающего воздуха?

Как расшифровать марки плоских проводов?

Какое сходство и различие между проводами АППВ и АППР, между проводами АПВ и АППВ, АППВС и АППВ?

В каких помещениях запрещается прокладывать плоские провода?

Можно ли выполнять силовую проводку плоскими проводами?

Какие условия необходимо соблюдать при разметке трасс скрытых проводок?

Составить однолинейную и многолинейную схемы осветительной установки, имеющей две розетки, люстру(1лампа + 2лампы) и двойной выключатель.

Технологическая карта№25.

Применение пайки в электромонтажных работах.

Цель работы. Ознакомиться с технологией пайки оконцевателей и наконечников гибких проводов.

Порядок выполнения работы.

1. Изучить устройство электропаяльника, схему включения, технологию пайки.

2. Выполнить пайку наконечников для лабораторных проводов.

Содержание работы и методика ее выполнения. Пайка в электромонтажных работах обладает рядом преимуществ по сравнению со сваркой или склеиванием. При пайке в отличие от сварки соединяемые детали не нагреваются до высоких температур, не изменяется их структура, изделия не коробятся, применяемое оборудование доступнее и дешевле сварочного. Соединению пайкой поддаются любые металлы и сплавы. В отличие от склеенных паяные соединения не боятся ни жары, ни холода, пи влаги, обладают превосходной электропроводностью. Способов пайки известно много. Наиболее распространена пайка паяльником. Чтобы лучше и удобнее было работать, новаторы применяют новые конструкции паяльников, расширяющие технологические возможности пайки.

Ленинградские инженеры И. Помазанов и П. Тихомиров предложили вмонтировать в ручку паяльника вместе с кнопочным ключом Т полупроводниковый диод Д (рис.58). При разомкнутом ключе паяльник остается нагретым, температура его достаточна для нормальной работы. Когда ключ замкнут, в нагреватель поступает полная мощность, паяльник работает в форсированном режиме.

Для пайки проводов с медными жилами и электротехнических изделий из меди и ее сплавов пользуются оловянно-свинцовым припоями ПОС-40, ПОС-50, ПОС-61, имеющими температуру плавления 180—300°С.

Для растворения окисных пленок и предохранения металла от окисления применяют флюсы. Известны активные и бескислотные флюсы. Активные флюсы интенсивно растворяют пленки во время пайки, но способствуют окислению металлов в процессе эксплуатации. К активным (или кислотным) флюсам относятся хлористый цинк ZnCl2 (1 часть цинка и 5 частей 25%-ной соляной кислоты) и нашатырь.

Рис.58. Схема включения паяльника.

Рис.59. Последовательность операций при пайке наконечников.

В качестве бескислотных флюсов используют канифоль (для соединения медных, изделий), стеарин или парафин (для пайки изделий из свинца, например пластин аккумуляторов).

Оконцевание гибких проводов сечением до 2,5 мм2 выполняют без наконечников при помощи пайки. Для подсоединения к патронам, выключателям, розеткам шнуровых проводов их концы зачищают, скручивают петлей по шаблону (диаметр стержня-шаблона берут на 0,5 мм больше диаметра винта) и пропаивают.

В схемах вторичной коммутации и силовых цепях для увеличения механической прочности, повышения надежности электрического соединения оконцевание гибких проводов выполняют при помощи стандартных наконечников, припаиваемых к концам жил.

На рисунке59 показана последовательность операций изготовления лабораторных проводов с разомкнутыми наконечниками. Работу необходимо выполнять в такой последовательности. С концов провода ножом или клещами КСИ-1 снять изоляцию. Место соединения провода и наконечника зачистить ножом и напильником до блеска. На провод поверх изоляции надеть две трубки ПХВ длиной 50 мм. Наконечники обжать плоскогубцами и опрессовать молотком. При этом не следует скручивать между собой отдельные проволочки жилы. Выступающие за трубку наконечника проволочки жилы обрезать ножом, оставив 3—5 мм для пайки.

Нагреть паяльник до температуры 300—350°С в форсированном режиме (2—3 мин.). Конец паяльника нужно очистить от окалины ножом или напильником и облудить с канифолью и припоем. Пайку выполнять при разомкнутом ключе Т.

Место пайки смочить флюсом, припой на изделии расплавить облуженным паяльником, прогреть в течение 2—5с до равномерного растекания припоя по наконечнику и зафиксировать изделие в неподвижном положении до охлаждения. Высококачественная пайка имеет однородную структуру и ровный монолитный шов. После застывания припоя на горячие наконечники напрессовать полихлорвиниловые трубки.

Брак при пайке бывает, если паяльник не прогрет. Недостаточный нагрев затрудняет плавление припоя, и получается плохое качество соединения. При этом плавится лишь внешний слой припоя, образуются заметные неровности шва, изделие не спаяно, а «приморожено», соединение непрочное.

Работа необлуженным паяльником не обеспечивает смачивания изделия, расплавленным припоем. Незачищенные детали не облуживаются.

Железные детали можно лудить только при помощи активных флюсов.

Перегрев паяльника и детали ведет к быстрому окислению жала, поверхности изделия, припоя и затрудняет пайку. Качество работы определяют по внешнему виду шва. Сомнительные паяные соединения подвергают переделке.

Работу следует оценивать по пятибалльной системе.

Содержание отчета. Начертить электрическую схему включения паяльника с диодом, нарисовать изготовленные в лаборатории провода. К отчету приложить готовые изделия -5 проводников, пригодных для использования в практических работах.

Контрольные вопросы.

Каковы преимущества и недостатки пайки перед сварными и клееными соединениями?

Каково назначение флюсов при пайке?

Как выполняют оконцевание гибких проводов?

Как расшифровать марку припоя ПОС-40?

Как залудить паяльник?

Технологическая карта№26.

Соединение и оконцевание алюминиевых жил проводов.

Цель работы. Изучить правила и нормы при соединении и оконцевании проводов и кабелей. Научиться применять изученные правила при соединении и оконцевании жил.

Порядок выполнения работы.

1. Изучить действующие нормы и правила соединения и оконцевания проводов.

2. Определить сечение жил провода.

3. Соединить жилы при помощи опрессовки. Выполнить оконцевание жил провода АПВ.

Содержание работы и методика ее выполнения. Оконцевание -оформление конца жилы в кольцо или закрепление специального наконечника с целью присоединения провода к токоприемнику или другому проводу.

Ответвление — выполнение одной или нескольких отпаек от магистральной жилы провода с целью присоединения потребителей.

Соединение — стыковка концов двух проводов с целью увеличения длины линии.

При монтаже электропроводок необходимо соблюдать определенные правила оконцевания, ответвления и соединения жил. Выполнение правил обеспечивает надежность и долговечность мест соединения с учетом срока службы электропроводки в целом.

Строительные нормы и правила (СНиП) рекомендуют следующие способы соединения алюминиевых жил: сваркой, опрессовкой, пайкой и винтовыми зажимами. Применение того или иного способа монтажа зависит от сечения жил. Оконцевание жил сечением 2,5—10 мм2 выполняют оформлением конца жилы в кольцо. Жилы сечением 16—240 мм2 опрессовывают вдавливанием при помощи прессов РГП-7 или РМП-7 с применением трубчатых наконечников (рис.60). Для жил 300—800 мм2 используют термитную сварку с применением наконечников со стержнем. Для жил сечением 16—240 мм2 допускается электросварка с применением литых наконечников или пайка с применением наконечников со ступенчатой разделкой концов жил.

Рис.60. Опрессовка витых жил; 1 – оконцевание ; 2 – соединени

Рис.62. Соединение жил клещами КСП – 4 .

Соединение и ответвление проводов сечением до 2,5 мм2 выполняют при помощи люстровых зажимов; сечением от 2,5 до 4 мм2—опрессовкой клещами КПС-4 (рис. 61).

Соединение жил сечением от 2,5 до/ 10 мм2 выполняют в алюминиевых гильзах одностороннего заполнения (ГАО) с опрессовкой пресс-клещами ПК-2.

Соединение и ответвление жил сечением 16—240 мм2 выполняют в гильзах с опрессовкой вдавливанием прессами РГП-7 или РМП-7, а также электросваркой путем сплавления жилы в общий монолитный стержень или термитной сваркой.

Соединение и ответвление жил сечением от 4 до 150 мм2 выполняют также сжимами в изолирующем корпусе.

Соединение алюминиевых жил с медными следует выполнять пайкой. При соединении и оконцевании опрессовкой нужно правильно подобрать наконечник по сечению жилы. Диаметр отверстия в ушке наконечника должен соответствовать диаметру контактного болта или шпильки. Зачищенное место жилы провода между цилиндрической частью наконечника и изоляцией жилы рекомендуется (в сырых помещениях обязательно) изолировать лентой или трубкой ПХВ.

Многопроволочные медные жилы проводов и кабелей, присоединяемые к наборным зажимам, должны быть околдованы наконечниками или пистонами (кольцевыми наконечниками), закрепляемыми опрессовкой. Многопроволочную жилу можно оконцовывать кольцом или пестиком с пропайкой. Изгибы алюминиевых проводов при их заготовке и прокладке необходимо выполнять с применением шаблонов, радиус закругления которых равен трем наружным диаметрам провода. Нельзя изгибать алюминиевые жилы плоскогубцами, а также делать повторные перегибы. Снимать изоляцию с концов провода и изгибать его в кольцо следует, как правило, при помощи специального инструмента. До присоединения алюминиевую жилу необходимо зачистить шкуркой или металлической щеткой под слоем кварцевазелиновой пасты. Под болт жилы укладывают с изгибом кольца по часовой стрелке.

Присоединение однопроволочных алюминиевых жил к зажимам аппаратов выполняют при помощи ограничивающей шайбы-звездочки и пружинной шайбы. Отверстия шайб должны соответствовать диаметру болтов. Под один винт зажима допускается присоединять две -медные жилы, изогнутые в кольцо. Присоединения двух алюминиевых жил под один винт следует избегать. Если такое присоединение крайне необходимо, то концы жил следует оконцевать кабельными наконечниками. К зажимам с втычными контактами допускается присоединять с каждой стороны только одну медную или алюминиевую жилу.

При выполнении работы по паспорту завода-изготовителя определить сечение жил пяти проводов, в том числе двух гибких. При отсутствии паспортных данных сечение жилы определяют расчетным путем по ее диаметру:

Sрасч=

![]()

Здесь

Dср =

![]()

где D1, D2, D3 — три измерения диаметра отдельных проводов жилы или измерение диаметра одной неизмятой жилы в трех местах, мм;

п — число проволок в жиле.

Сечение провода приближенно принимают равным расчетному;

Sпр = Sст = S расч,

где Snp — сечение провода, мм2;

Sст — стандартное сечение жилы, мм2.

Стандартные сечения жил проводов (мм2); 0,35; 0,5; 0,8; 1; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 180; 240; 300; 400.

Результаты расчетов сечения нескольких проводов свести в таблицу 1,

Таблица 1

Тип и марка провода |

D |

Dср |

п |

Sрасч |

Sпр |

|

|

|

|

|

|

Для холодной сварки алюминиевых одножильных проводов марок АПН, АПР, АПРВ сечением 2,5 и 4 мм2 используют клещи типа КСП-4.

Рис.62. Образец заготовки.

Соединение выполняют методом торцового опрессовывания скрученных жил. Для выполнения лабораторной работы подготавливают отрезки провода длиной 15—20 см. Снимают изоляцию с концов проводов. Зачищают жилы провода. Скручивают две и три жилы сечением 4 мм2 и три и четыре жилы сечением 2,5 мм2. Скрутки выполняют от руки с одновременной и равномерной укладкой всех жил (1,5—2 витка на 5 см скрутки, рис.62). Клещами КСП-4 опрессовывают скрутки. Если после первой операции не получается монолитного стержня, то опрессовку повторяют. Последовательность операций показана на демонстрационном стенде. Каждый учащийся выполняет работу индивидуально. К ручкам клещей КСП-4 не следует прикладывать чрезмерно большое усилие. В процессе опрессовки необходимо добиваться получения изделия требуемого качества.

Содержание отчета. В отчет включить результаты измерений и вычислений сечения жил проводов и кабелей, описание и рисунки соединенных проводов, ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

Как определить сечение жилы провода при отсутствии маркировочной бирки на проводе?

Перечислите способы соединения ответвления и оконцевания жил.

Как соединить алюминиевые жилы с медными?

Как присоединить две алюминиевые жилы под один винт?

Объясните устройство клещей КСП – 4, ПК – 2, РГП -7.

Каково назначение шайб – звёздочек и пружинных шайб?

Технологическая карта№27.

Прозвонка жил проводов и кабелей

Монтаж схемы управления двигателем с двух рабочих мест.

Цель работы.

1. Овладеть приемами прозвонки жил проложенных контрольных кабелей и проводов.

2. Научиться выполнять монтаж схемы управления асинхронным двигателем с двух рабочих мест.

Порядок выполнения работы.

1. Собрать электрическую схему для прозвонки жил кабеля, подготовить кабельный журнал.

2. Выполнить прозвонку всех жил контрольного кабеля, заполнить кабельный журнал.

3. Собрать и проверить электрическую схему включения асинхронного двигателя с двух рабочих мест, используя необходимое количество жил контрольного кабеля.

Содержание работы и методика ее выполнения. Контрольные кабели используются в цепях управления электроустановками, сигнализации и контроля технологических процессов. Обычно эти кабели имеют значительно большее число жил, чем силовые, и предназначены для соединения отдельных элементов установки с пультом управления.

При монтаже контрольных кабелей, не имеющих заводской цветовой маркировки, прозвонка жил, то есть определение начал и концов отдельных жил, представляет собой одну из трудоемких операций. При проведении этой операции используют телефонные трубки, мегомметры и лампы накаливания, включаемые последовательно с источником питания (батареи или понижающий трансформатор 220/6 В, 220/36 В) через жилы кабеля.

В нашем случае для прозвонки жил кабеля используют контрольные лампы, питаемые от понижающего трансформатора 220/12 В.

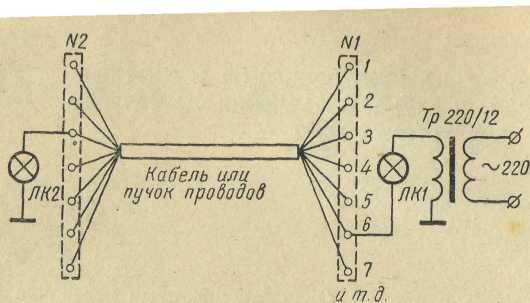

Рис. 63. Схема прозвонки жил кабеля.

Перед прозвонкой необходимо проверить исправность контрольных ламп; для этого первичную обмотку трансформатора включить в сеть 220 В, а ко вторичной обмотке подключить две последовательно соединенные контрольные лампы.

Прозвонку жил кабеля или пучка проводов выполняют два оператора в следующем порядке:

1) подсоединяют один зажим источника питания (вторичной обмотки трансформатора) и один зажим контрольной лампы ЛК2 к общему проводу схемы (рис. 63), которым может служить одна из цветных жил, оболочка кабеля или шина заземления (в нашем случае металлический сварной лоток);

2) первый оператор (в распоряжении которого источник питания с контрольной лампой ЛК1) присоединяет второй зажим лампы ЛК1 к одной из жил кабеля или провода, выведенных на клеммник № 1. Прозвонку рекомендуется начинать с верхнего вывода клеммника, присваивая выводу этой жилы кабеля первый номер;

3) второй оператор на другом конце кабеля вторым зажимом лампы ЛК2 поочередно касается выводу жил кабеля на клеммнике № 2 до тех пор, пока не загорится лампа ЛК2. Таким образом, определяют номер зажима на клеммнике № 2, соответствующий прозваниваемой жиле (счет ведут также сверху клеммника).

Когда второй оператор находит нужную жилу, то есть замыкает цепь двух контрольных ламп, загорается лампа и у первого оператора, после чего он переключает свою лампу на следующий номер жилы кабеля.

Кабельный журнал заполняет второй оператор. В верхней строке он ставит порядковый номер жилы кабеля (он совпадает с порядковым номером зажима на клеммнике № 1), а в нижней — соответствующий ей порядковый номер зажима на клеммнике № 2 (ниже приведен пример заполнения журнала).

№ жилы кабеля |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

и т.д. |

Номер зажима на клеммнике № 2 |

20 |

8 |

14 |

1 |

9 |

17 |

и т.д |

|

|

|

|

|

|

Помимо простейшего способа, существуют приборы для прозвонки жил одним рабочим. Например, выпускаются жилоискатели ХСТ, ЖЛ-30, ПЖ-30 и др.

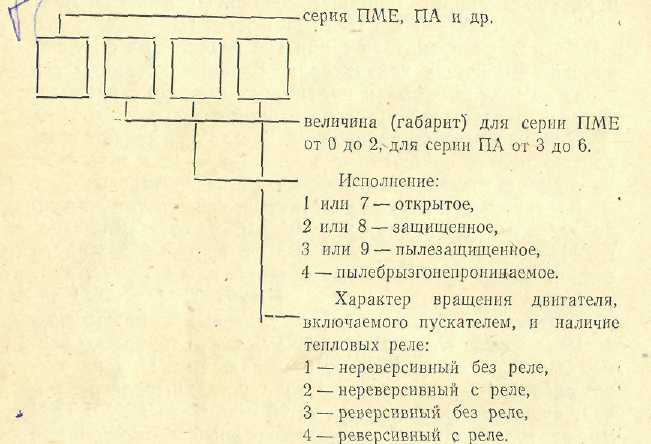

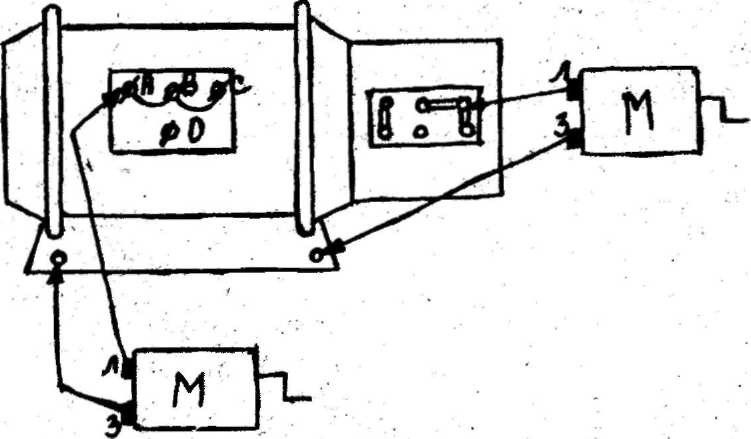

В настоящей работе пять жил контрольного кабеля используются для монтажа цепей управления асинхронным двигателем с двух рабочих мест (рис. 64). Такая схема применяется в животноводческих помещениях для управления навозоуборочным транспортером или транспортером раздачи корма. Приводную станцию вместе с электродвигателем М, пускателем КЛ и кнопкой управления КУ1 монтируют в одном конце животноводческого помещения. Кнопку управления КУ2 и сигнальную лампу ЛС2 (контроля включения двигателя) устанавливают в другом конце помещения и соединяют с основной схемой через жилы контрольного кабеля, проложенного вдоль животноводческого помещения. В этом случае имеется возможность включить электродвигатель кнопками КнП1 или КнП2 (рис. 3), а также отключить его кнопками КнС1 или КнС2 с первого или второго рабочего места.

Для монтажа схемы на панелях выведены необходимые клеммы элементов магнитного пускателя (остальная часть схемы пускателя и электродвигателя собрана), а также кнопок сигнальных ламп ЛС1, ЛС2.

Рис.64. Монтажная схема подключения двигателя.

Рис.65.Схема включения двигателя с двух мест.

Необходимо завершить монтаж цепей управления, используя жилы контрольного кабеля. При соединении отдельных элементов цепи управления следует пользоваться схемой, изображенной на рисунке 3.

После окончания монтажа и проверки включить электродвигатель с одного и другого рабочего места и убедиться в том, что схема работает правильно.

Содержание отчета. Вычертить электрическую схему прозвонки жил кабеля и заполнить кабельный журнал, начертить принципиальную схему управления асинхронным двигателем с двух рабочих мест, ответить на контрольные вопросы.

Технологическая карта№28.

Монтаж осветительной установки.

Цель работы. Изучить операции прозвонки концов проводов и соединение их в распределительных коробках.

Порядок выполнения работы.

1. Изучить способы скрытой прокладки проводов.

2. По заданной однолинейной схеме составить многолинейную схему соединений в одной из распределительных коробок.

3. Выполнить прозвонку концов проводов в распределительных коробках.

4. Соединить провода по составленной многолинейной схеме.

5. Включить установку, опробовать работу осветительных и бытовых приборов.

Содержание работы и методика ее выполнения. При монтаже осветительных установок прозвонка в соединение концов проводов в распределительных коробках довольно трудоемкая операция. Для прозвонки проводов используют омметр или контрольную лампу. При скрытой прокладке проводов соединение и отпайки концов можно делать только в распределительных коробках. Для нормальной работы осветительной установки необходимо правильно соединить концы проводов в коробках, а именно: фазный провод должен проходить через токовую катушку электросчетчика (два зажима слева на его клеммнике), через выключатель на центральный контакт патрона. Нулевой провод сети прокладывают через перемычку электросчетчика (два зажима справа на клеммнике счетчика) и присоединяют к боковому контакту патрона, Переключатели для управления освещением с двух мест также устанавливают в фазном проводе.

Розетки подключают непосредственно к фазному и, нулевому проводам.

Соединения и отпайки алюминиевых жил в коробках выполняют либо при помощи винтовых зажимов или скрутки с последующей опрессовкой клещами КСП-4, либо гильзами одностороннего заполнения типа ГАО с последующей опрессовкой клещами ПК-2.

Рис.66.общий вид лабораторной панели.

1-однофазный счётчик электрической энергии; 2-плавкий предохранитель; 3-осветительная лампа; 4- однополюсный выключатель; 5- штепсельная розетка; 6- ответвительная коробка; 7- двухполюсный выключатель; 8- переключатель(тумблер); 9- клеммы переключателя.

Коробки на лабораторной панели (рис. 66) имеют набор винтовых зажимов, провода от которых проложены с задней стороны панели и присоединены к электрическим патронам, выключателям, розеткам и переключателям (тумблерам). Люстра заменена группой потолочных патронов.

При прозвонке концов, то есть при определении принадлежности той или иной клеммы токоприемника соответствующему винтовому зажиму на панели, пользуются контрольной лампой, питаемой низким (безопасным) напряжением. Для прозвонки контактов переключателей (тумблеров) следует использовать винты, к которым присоединены их клеммы. Во время прозвонки контактов выключателей и электросчетчика необходимо снимать крышки.

Контакты розеток и патронов следует прозванивать, не разбирая.

Клеммы в коробках лабораторной панели следует соединять гибкими проводами.

Рис.67.Однолинейная схема осветительной установки (позиции те же что и на рис.66).

Рис.68. Однолинейная схема включения люстры и розетки (позиции те же что и на рис.66).

Рис.69. Многолинейная схема включения люстры и розетки (позиции те же что и на рис.66).

Рис.70.Схема включения лампы с двух мест (позиции те же что и на рис.66).

Рис.71. пример соединения проводов в распределительной коробке

(позиции те же что и на рис.66).

Прежде чем выполнить соединения, составляют многолинейную схему, пользуясь схемами, приведенными на рисунках 67,68,69 и 70. Число штрихов на участке однолинейной схемы соответствует числу проводов на нем. Например, участок аb (рис. 68) содержит три провода, участок bс—два провода. На многолинейной схеме необходимо показать соединение винтовых зажимов в распределительных коробках в виде отдельных перемычек.

На рисунке 71 показано соединение проводов в распределительной коробке.

Содержание отчета. Начертить многолинейную схему распределительной коробки (по указанию руководителя) и ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1.перечислите способы скрытой пркладки проводов осветительных установок?

2.Как выполняют соединения концов прводов в распределительных коробках?

3.Почему соединение концов проводов выполняется только в распределительных коробках?

4.На какой высоте устанавливают групповые осветительные щитки, выключатели, розетки, распределительные коробки?

5. Какую последовательность необходимо соблюдать при соединении концов проводов в коробках?

6.Какое напряжение считается безопасным для прозвонки проводов в помещениях с химически активной средой, в помещениях без повышенной опасности?

7. Как выполнить прозвонку патронов?

8. Как присоединить розетку на участке схемы с четырьмя прводами?

9. В каком направлении будет вращаться диск электросчётчика, если входные провода поменять местами?

Технологическая карта№29

Монтаж и присоединение магнитных пускателей.

Цель работы. Изучить магнитные пускатели серии ПМЕ, ПА и др. Изучить принципиальные и монтажные схемы пускателя.

Порядок выполнения работы.

1. Изучить устройство, назначение и принцип действия магнитных пускателей.

2. Провести ревизию магнитного пускателя.

3. Собрать схему соединения магнитного пускателя.

Включить и отключить магнитный пускатель при помощи кнопочного поста.

Содержание работы и методика ее выполнения. Магнитные воздушные пускатели серии ПМЕ и ПА предназначены для дистанционного управления трехфазными асинхронными электродвигателями или другими токоприемниками.

Основные элементы магнитного пускателя: трехполюсный контактор, блокировочные контакты и тепловые реле. Контактор серии ПМЕ имеет прямоходовую Ш-образную электромагнитную систему, состоящую из якоря и катушки. Якорь шарнирно соединен с изоляционной траверсой, несущей контактные мосты.

Магнитные пускатели серии ПА созданы на базе поворотно-рычажных контакторов. Главные контакты состоят из неподвижных и подвижных мостиков, расположенных в закрытой дугогасительной камере.

Для управления работой пускателя применяют кнопочные посты, снабженные кнопками «пуск» и «стоп», имеющие замыкающие и размыкающие контакты.

Втягивающая катушка магнитного пускателя надежно работает при напряжении 85—105% от номинального. При снижении напряжения в сети ниже 35—40% от номинального пускатель выключается.

Пускатели с тепловыми реле типа ТРН и ТРИ защищают электродвигатели от длительных перегрузок.

Реле имеют регулировку тока уставки теплового элемента в пределах +25% от номинального. При нагрузке, равной 1,2 номинального тока уставки, реле отключает пускатель не более чем за 20 мин. Реле ТРН и ТРП имеют только ручной возврат, который возможен при нажатии кнопки возврата спустя 1—2 мин после срабатывания реле.

Импортные пускатели имеют тепловые реле с самовозвратом (например, польские типа Bst).

Пускатели рассчитаны для работы при температуре окружающего воздуха от -40 до +40°С, относительной влажности окружающего воздуха не более 90% при +20°С и не более 50% при +40°С, высоте над уровнем моря до 1000 м. Допускается вибрация мест крепления пускателей с частотой не более 25 Гц при ускорении не более 0,7 g (g— ускорение свободного падения). Магнитные пускатели открытого исполнения предназначены для установки на панелях, в закрытых шкафах, нишах и местах, защищенных от попадания пыли и посторонних предметов.

Пускатели в защищенном исполнении устанавливают внутри помещений, окружающая среда которых не содержит значительного количества пыли.

Пускатели пылебрызгонепроницаемого исполнения предназначены для внутренних и наружных установок в местах, защищенных от солнечных лучей я прямого попадания струй дождя.

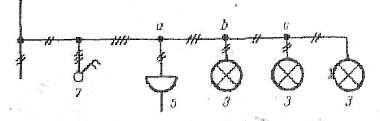

Обозначение пускателей расшифровывается следующим образом;

Например, ПА-312 — пускатель серии ПА третьего габарита (на ток включаемого электроприемника до 40 А), открытого исполнения, нереверсивный с тепловым реле.

Механическая износоустойчивость пускателя составляет не менее 5 млн. срабатываний. Изоляция контактора выдерживает напряжение 2000В переменного тока 50 Гц в течение 1 мин. Сопротивление изоляции пускателя, измеренное мегомметром на 500 В, должно быть не менее 0,5 МОм.

Технические данные магнитных пускателей приведены в таблице 2.

Таблица 2

Тип аппарата |

Номинальный ток главных контактов, А |

Наибольшая мощность (кВт) включаемого электродвигателя при напряжении В |

|

220 |

380 |

||

ПМЕ-000 ПМЕ-100 ПМЕ-200 ПА-300 ПА-400 ПА-500 ПА-600 |

3 10 25 40 56 115 150 |

0,6 2,2 5,5 10 14 30 40 |

1,1 4 10 17 28 55 75 |

Монтаж пускателей нужно проводить на ровной жестко укрепленной вертикальной поверхности (допустимое отклонение от вертикали не более ±5°).

Для ввода проводников в пускатели защищенного исполнения в них пробивают отверстия по имеющимся кольцевым надрубам.

Присоединяемые к клеммам медные концы должны быть облужены. Если необходимо подсоединить алюминиевые провода, их концы следует зачистить мелким надфилем под слоем смазки ЦИАТИМ-201 или технического вазелина и дополнительно покрыть слоем этой смазки после зачистки.

Ввод в оболочку пылебрызгонепроницаемых пускателей нужно делать в трубах или через сальники (кабели). Крепления труб к оболочке и уплотнения кабелей в сальниках должны надежно защищать от проникновения внутрь пускателя пыли и водяных брызг. При наружной установке этих пускателей над ними необходимо делать небольшой навес для защиты or солнечных лучей и прямого попадания струй дождя.

Электрическая схема магнитного пускателя состоит из цепей главного тока, цепей управления и блокировочных связей. Цепи главного тока изображают сплошными толстыми линиями, остальные цепи -тонкими.

Виды электрических схем

Схемы размещения или схемы расположения.

Схемы принципиальные.

Схемы функциональные.

Блок-схемы.

Монтажные схемы и др.

Оперативные схемы.

Монтажные схемы составляются по принципиальным методам встречной маркировки или адресным способом составления монтажных схем.

На принципиальной схеме элементы каждого аппарата обмотки для удобства чтения схемы могут быть разделены в различные схемы. Каждый аппарат получает буквенное обозначение, марку, которая присваивается всем элементам этого аппарата. Все коммутирующие устройства, контакты показывают в положении при отсутствии тока в цепях схемы и отсутствии внешних сил, воздействующих на подвижные контакты. На принципиальных схемах отдельные элементы изображают в том порядке, в котором они соединены между собой, не считаясь с фактическим местонахождением того или иного аппарата.

Кроме буквенной применяют и цифровую маркировку проводов. Схемы составляют, читают и маркируют сверху в низ, и слева на право.

На монтажных схемах аппараты изображают совмещенными с топографическим расположением отдельных элементов. Такие схемы обычно приводятся в инструкциях по эксплуатации магнитных пускателей. На монтажной схеме больше линий, больше пересечений проводов, затруднено чтение схемы. Однако благодаря наглядному изображению аппаратов облегчено выполнение правильного присоединения проводов.

На монтажных схемах показывают реальное размещение элементов, способы составления монтажных схем, табличные, линейные, цифровые пасынки при методе встреч, маркировок проводники не показывают за исключением внутри-аппаратных перемычек. У каждого контакта ставят три числа, адрес 1 числа, порядковый номер того аппарата, куда идет провод. 2 число номер зажима аппарата, к которому присоединен провод, 3 цифра цифровая марка зажима на принципиальной схеме. При совпадении обозначений номера зажима и номера цепи по элементам схемы проставляется только одно обозначение.

Рис.72. Монтажная схема присоединения нереверсивного магнитного пускателя.

Рис.73. схема присоединения магнитного пускателя ПМЕ-212.

Рис.74 Схема присоединения магнитного пускателя ПА-311

Рис.75 Схема присоединения магнитного пускателя ПА-412

Рис.76 Схема присоединения магнитного пускателя ПМЕ-112

Принцип работы пускателя прост: при подаче напряжения на катушку якорь притягивается к сердечнику, главные контакты и замыкающие, блок-контакты замыкаются, кнопка «пуск» блокируется. При отключении происходит обратная картина.

Изучение пускателей целесообразно начинать с рассмотрения различных их типов, представленных на стенде. В работе необходимо расшифровать обозначение каждого пускателя, обратить внимание на паспортные данные и основные отличительные признаки отдельных серий.

Взятый для изучения пускатель аккуратно разобрать, удалить консервационную смазку, протереть внутреннюю поверхность дугогасительной камеры, проверить наличие короткозамкнутых витков на якоре и сердечнике, исправность контактов и амортизационных пружин. Собрать пускатель. Чтобы убедиться в правильности сборки, нажать на подвижную его часть, — перемещение траверсы должно быть свободным и плавным. После прекращения нажатия траверса без заеданий возвращается в исходное положение. Проверить комплектность пускателя. Установить его на панели управления, присоединить провода цепи главного тока и цепи управления, проверить правильность присоединения по электрической схеме. Подать напряжение на схему. При помощи пусковых кнопок включить и выключить пускатель. Обратить внимание на отсутствие шумов и вибраций. Допускается слабое гудение включенного пускателя, характерное для исправных аппаратов переменного тока, имеющих воздушные зазоры в магнитных сердечниках.

Содержание отчета. Вычертить принципиальную и монтажную схемы одного магнитного пускателя, сделать рисунки основных его деталей, привести паспортные данные магнитных пускателей.

Контрольные вопросы

1.Вчём различие монтажных и принципиальных схем?

2. Расскажите о назначении и видах блок- контактов?

3. Каково назначение тепловых реле?

4. Как выполняется защита двигателей от коротких замыканий и глубоких снижений напряжения?

5.Расскажите устройство и принцип действия магнитного пускателя.

Технологическая карта№30

![]() Присоединение реверсивных магнитных

пускателей

Присоединение реверсивных магнитных

пускателей

Цель работы. Изучить принципы присоединения реверсивных пускателей.

Порядок выполнения работы.

1. Изучить устройство реверсивных магнитных пускателей.

2. Составить монтажную схему присоединения пускателя (тип пускателя указывает руководитель).

3. Присоединить провода, соблюдая последовательность монтажа.

4. Проверить правильность присоединения проводов.

5. Осуществить пуск, реверсирование и остановку электродвигателя.

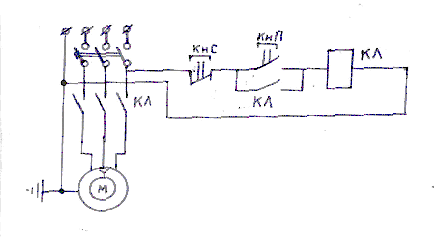

Содержание работы и методика ее выполнения. Реверсивный магнитный пускатель состоит из двух равноценных нереверсивных пускателей, один из которых включает электродвигатель в прямом направлении, а другой в обратном.

Для изменения направления вращения двигателя необходимо переменить местами две фазы сети. В реверсивном пускателе такая коммутация тока происходит автоматически при замыкании соответствующих главных контактов. Одновременное включение пускателей KB и КН недопустимо. Оно приводит к двухфазному короткому замыканию силовой цепи. Чтобы не допустить такую аварию, применяют различные блокировочные устройства.

Реверсивные пускатели могут иметь механическую, электрическую или комбинированную блокировку. Блокировка исключает возможность одновременного замыкания главных контактов двух пускателей.

При механической блокировке подвижные части пускателей соединены между собой при помощи рычагов. Двуплечий рычаг блокировочного устройства допускает включение только одного из двух пускателей. Такую блокировку имеют пускатели .П6-123, ПА-313, ПА-424.

Электрическая блокировка осуществляется включением втягивающей катушки одного пускателя через размыкающие контакты другого.

Комбинированная блокировка механически разрывает электрическую цепь управления смежного пускателя. Блокировка осуществляется при помощи специального кнопочного поста КМЗ-3, который имеет по четыре контакта на каждой пусковой кнопке. При нажатии на «пуск вперед» такой пост при помощи подвижного мостика вначале размыкает верхние контакты и разрывает цепь катушки КН (назад), а затем тем же мостиком замыкает нижние контакты и подает питание на катушку пускателя KB (вперед).

На монтажной схеме пускатель, кнопочный пост, электрический двигатель изображаются в виде технического рисунка, на котором упрощенно показаны элементы аппаратов: клеммы контактов, катушек и соединительные провода.

Буквенные позиционные обозначения элементов на схемах играют важную роль. Элементы аппаратов одного пускателя (катушки, контакты) на этих схемах расположены в различных цепях, а их буквенные обозначения одинаковы. Все однотипные элементы изображаются одинаково, поэтому единственный способ установить, к какому пускателю относится тот или иной контакт,— это сопоставить буквенные позиционные обозначения.

На схемах цифрами маркируются провода всех цепей. Проводам, сходящимся в одном узле схемы, присваивают одинаковую маркировку.

Рис. 77. Схема присоединения реверсивного магнитного пускателя.

.

цепи управления имеют следующую цифровую маркировку: контакты кнопки «Стоп» обозначены 5—6; кнопка пуск «Вперед» имеет замыкающие контакты 1— 2, а размыкающие 4—6. Кнопка «Назад» имеет замыкающие контакты 4—3, а размыкающие 6—4. Такая маркировка принята заводами-изготовителями кнопочных постов, помогает пониманию схемы и ускоряет присоединение проводов. Маркировку проводов сложных схем выполняют в соответствии с ГОСТ 9099—59 согласно ЕСКД.

До сборки схемы необходимо уточнить местонахождение каждого элемента. Определить клеммы главных контактов, катушек, замыкающих и размыкающих блок-контактов, пусковых кнопок. Определить принадлежность этих элементов пускателям «вперед» или «назад». При сборке схемы необходимо соблюдать порядок очередности присоединения проводов цепи управления. Проверить правильность сборки и осуществить пробное включение аппаратов. Затем, обесточив установку, собрать силовые цепи и, убедившись в отсутствии коротких замыканий в схеме, включить установку в целом.

А. Присоединение пускателей на лабораторном столе. На панели стола имеются автомат А-3163, пускатель ПА-313, кнопочный пост КМЗ-3, переносной электродвигатель. Клеммы отдельных аппаратов присоединены к зажимам панели. Слева изображена монтажная схема пускателя «вперед», справа — пускателя «назад». Справа от кнопок показана монтажная схема кнопочного поста КМЗ-3. Сборку схемы выполнять гибкими лабораторными проводами с разомкнутыми наконечниками. При сборке необходимо соблюдать очередность согласно настоящей методике.

Б. Монтаж пускателей на панелях П У-5. В лаборатории монтаж силовых цепей выполняют проводом АПВ 2,5, так как мощность демонстрационного электродвигателя невелика. В производственных условиях величину пускателя и сечение проводов силовой цепи выбирают по номинальному току электродвигателя.

Провода укладывают в общий пучок и вводят под крышку кнопочного поста. Для отрезания провода пользуются бокорезами, для снятия изоляции с концов провода— клещами КСИ-1, для оконцевания — круглогубцами. Благодаря ограничивающим шайбам клеммы пускателя ПМЕ-214 допускают втычное присоединение проводов без выполнения колец на проводе.

Содержание отчета. Привести паспортные данные реверсивного магнитного пускателя, вычертить монтажную электрическую схему, ответить на вопросы, сделать выводы по работе.

Технологическая карта№31

Испытание электрооборудования распределительного устройства после ремонта на примере разъединителя.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Изучение устройства и работы схемы высоковольтной испытательной установки. Ознакомление с нормами и сроками испытаний после капитального ремонта «К» согласно ПТЭ и ПТБ. Измерение переходного сопротивления контакта между ножами и губками разъединителя мостом постоянного тока. Испытание корпусной изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. Измерение усилия вытягивания ножа из неподвижного контакта разъединителя. Анализ полученных результатов путем сравнения с допустимыми нормами согласно ПТЭ и ПТБ и выводы о пригодности разъединителя к эксплуатации.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Освоить методику испытаний оборудования выше 1000 В на примере разъединителя на напряжение 10 кВ.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ. Уметь: выполнять измерение сопротивления изоляции мегомметром оборудования напряжением выше 1000 В; проводить испытания оборудования выше 1000 В высоким напряжением промышленной частоты. Получить навыки измерения сопротивления контактов мостом постоянного тока.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ — мастерская эксплуатации и ремонта электроустановок.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА.

Трехполюсный разъединитель на номинальный ток — 600 А, мегомметр МС-05 — 1 шт., высоковольтная испытательная установка на базе испытательного аппарата АИИ-70 — 1 шт., мост постоянного тока — 1 шт., динамометр — 1 шт., защитные средства согласно инструкции по технике безопасности.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

1. Нельзя касаться выводов мегомметра на 2500 В во время вращения рукоятки.

2. Изучить инструкцию по ТБ, вывешенную на ограждении, испытательной установки.

3. Испытания производить только в присутствии и с разрешения руководителя.

4. По окончании испытаний сдать рабочее место.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Л1.Правила устройства и безопасной эксплуатации электроустановок республики Казахстан. 2006. Сибирское университетское издательство. Новосибирск - 20006

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ

1. Какова цель испытания электрооборудования после ремонта?

2. Каким прибором и как измерить сопротивление изоляции разъединителя?

3. Как испытать разъединитель повышенным напряжением промышленной частоты?

4. Как измерить сопротивление контакта мостом постоянного тока?

5. Как измерить усилие вытягивания ножа из подвижного контакта и для какой цели выполняют измерение?

6. Какой документ оформляют по результатам испытаний?

7. Какова частота вращения рукоятки мегомметра и время измерения для оценки сопротивления изоляции?

8. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать перед началом и в процессе испытаний?

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Измерить сопротивление изоляции мегомметрам на 2500 В в течение 1 минуты. Измерение выполняют между токоведущими частями и корпусом, как показано на рис. 1-1.

Рис.1.1

Rизн-....м0м,

Rдоп![]() 1000

мОм

1000

мОм

Вывод:

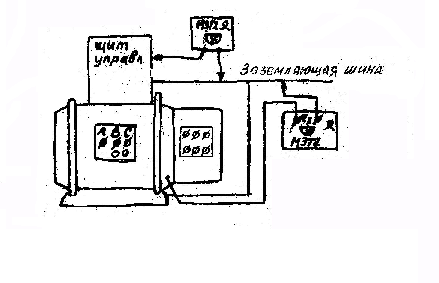

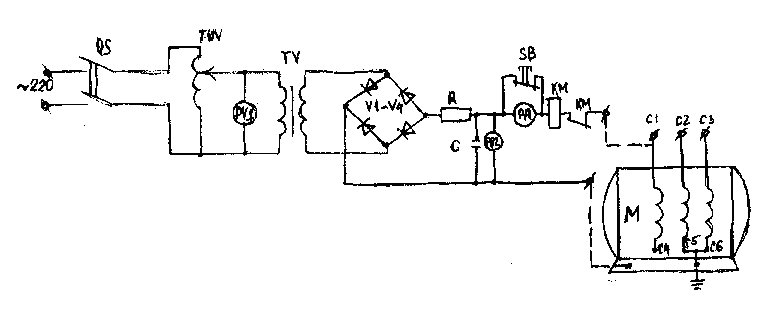

2. Изучить устройство и схему управления испытательной установки (рис. 1.2).

ЭЛЕМЕНТНАЯ БАЗА СХЕМЫ

QF1 — автоматический выключатель; HL1, HL2 — сигнальные лампы на пульте управления; Q — нажимной выключатель;

SQ1 —блокировочные контакты входной двери, ограждение высоковольтной установки;

КМ1 —: катушка магнитного пускателя электрической блокировки открывания двери ограждения;

PkV — киловольтметр (разградуирован с учетом коэффициента трансформации испытательного трансформатора);

РА — амперметр контроля нагрузки первичных цепей;

SQ2 — контакты дверной блокировки самого аппарата АИИ-70;

FU — предохранители защиты внутри аппарата АИИ-70;

ТН — трансформатор накала кенотрона при испытаниях выпрямленным напряжением;

HL3, HL4 — сигнальные лампы на аппарате АИИ-70; PV - вольтметр контроля напряжения сети; TUV — регулятор напряжения;

QF2 — автоматический выключатель АП-502МЗТО на аппарате АИИ-70; XI, Х2 — штыревые разъемы;

TV1 — высоковольтный испытательный трансформатор;

SB1 — кнопка управления пультовая (пуск).

3. Собрать схему для испытаний (рис. 1.2). В нормах испытаний (табл. 1.8.15.с.70.Л1.) испытательное напряжение для разъединителя с номинальным напряжением 10 кВ—U „cn = 42 кВ.

4. В присутствии руководителя и с его разрешения провести испытание. Напряжение подавать плавно до испытательного, выдержать в течение 1минуты, а потом плавно снять.

ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ И ИСПЫТАНИЯ НА УСТАНОВКЕ

4.1. Учащийся должен находиться в ботах, диэлектрических перчатках, стоять на коврике.

4.2. Подсоединить испытуемый разъединитель, как показано на рис. 1.2.

4.3. Включить автомат —-QF1.

4.4. Включить нажимной выключатель — Q.

4.5. Нажать кнопку SB1, при этом запитается катушка КМ1, замкнутся контакты магнитного пускателя КМ1 и напряжение будет подано на аппарат АИИ-70.

4.6. Проверить, чтобы рукоятка латра была в крайнем левом положении.

4.7. Включить автомат QF2; при этом загорится красная лампочка, сигнализирующая «подано высокое напряжение».

4.8. С помощью рукоятки латра плавным вращением вправо по показаниям киловольтметра РКВ довести напряжение до испытательного, выдержать его в течение одной минуты, после чего вращением рукоятки латра влево плавно снять до нуля.

4.9. Отключить автомат — QF2.

4.10. Отключить нажимной выключатель «Q» и автомат QF1. Все сигнальные лампочки должны погаснуть.

4.П. Открыть дверь ограждения и с помощью указателя высокого напряжения УВН- 10 проверить отсутствие напряжения на испытуемом объекте (разъединителя).

4.12. Наложить переносное заземление на высоковольтный вывод трансформатора при подходе к разъединителю.

4.13. Снять разъединитель и установить на место, подготовить к дальнейшим испытаниям.

4.14. Сделать вывод по данному испытанию.

Вывод ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рис.1.2

5. Измерить сопротивление контактов разъединителя постоянному току мостом постоянного тока, как показано на рис. 1.3. При этом измерение проводить на пределе «0 -1» Ом моста постоянного тока. Измеренное сопротивление сравнить с данными таблицы 1.8.20.Л1. с75.

Наиболее допустимое сопротивление постоянному току контактов зависит от номинального тока разъединителя.

Вывод по данному измерению ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Измерить усилие вытягивания ножа из неподвижного контакта разъединителя (рис. 1.4). ( согласно Л1 Таблица1.8.21наибольшее допустимое усилие вытягивания одного ножа из неподвижного контакта 0,2кн\Н, для трёх одновременно – 0,6кН)

Вывод ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рис.1.3.

Рис.1.4.

Сделать анализ полученных результатов по каждому виду испытаний и выводы о пригодности разъединителя к эксплуатации.

Выводы_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контрольные вопросы.

1. Какими нормативными документами определяется перечень испытаний оборудования?

2. Из каких основных элементов состоит высоковольтная испытательная установка?

3. Какова работа схемы при выполнении испытаний корпусной изоляции разъединителя?

4. Каким образом можно определить неисправный изолятор, если наступил пробой при испытаниях корпусной изоляции разъединителя?

5. Какова неисправность, если при измерении сопротивления контактных соединений результаты измерений больше нормированных? Назовите пути устранения неисправности.

6. Чем отличается электрооборудование с нормальной изоляцией от электрооборудования с облегченной изоляцией? Каковы требования к их испытаниям?

7. Что понимают под ненормированной величиной при испытаниях?

8. Какова скорость подъема напряжения при испытаниях электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты?

Технологическая карта№32

Проверка и испытания силовых трансформаторов при вводе их в эксплуатацию

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Определение объема испытаний в зависимости от мощности силового трансформатора в соответствии с требованиями Л1. гл.1.8.16. и инструкции завода-изготовителя. Измерение характеристик изоляции. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. Проверка работы переключающего устройства. Проверка состояния силикагеля. Испытание трансформаторного масла.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Приобрести практические навыки по испытанию силовых трансформаторов при вводе в эксплуатацию в соответствии с требованиями Л.1.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ. Уметь: пользоваться технической документацией в практических целях ; измерять сопротивление и увлажненность изоляции обмоток силовых трансформаторов мегомметром; измерять сопротивление обмоток постоянному току с помощью моста постоянного тока; определять состояние и пригодность переключающего устройства для трансформаторов I и II габарита; проводить испытание трансформаторного масла и делать оценку о его пригодности к эксплуатации; проводить испытание бака гидравлическим давлением в соответствии с требованиями ПУЭ.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ — лаборатория.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА. Силовой трансформатор — ТМ, мегомметр на 2500 В — МС—0,5; М4100/5, Ф4100/2, испытательный высоковольтный аппарат АИИ-70, щит управления, мост постоянного тока, защитные средства.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

1. Испытание трансформатора необходимо производить при строгом выполнении «Инструкции по технике безопасности при работах в лаборатории и испытаниях на высоковольтной установке».

2. Перед измерением изоляционных характеристик необходимо установить закоротки на выводы высшего и низшего -напряжения, рис. 2.1 (на свободных выводах может трансформироваться опасное для жизни напряжение).

3. При измерении сопротивления обмоток мостом постоянного тока свободные от измерения обмотки должны быть замкнуты накоротко. При измерениях на обмотках низшего напряжения обмотки высшего замкнуты и наоборот (рис. 2.2)."

4. При проверке работы переключающего устройства свободные от измерений обмотки должны быть замкнуты (рис. 2.3).

5. Испытание трансформаторного масла на высоковольтной установке необходимо выполнять после изучения инструкции по технике безопасности «Выполнение испытаний на' высоковольтной установке», а также под наблюдением преподавателя.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации электроустановок республики Казахстан. 2006. Сибирское университетское издательство. Новосибирск - 20006

2. Пястолов А. А. Эксплуатация и ремонт электроустановок. — М.: Колос, 1984, с. 58— 59, 63—66.

3. Мусаэлян Э. С. Наладка и испытание электрооборудования электростанций и подстанций. — М.: Энергоатомиздат, 1986, с. 173—203.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ

1. Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при измерении сопротивления изоляция и увлажненности изоляции обмоток?

2. Что характеризует коэффициент абсорбции и как его определяют?

3. Как измерить сопротивление изоляции и увлажненность обмоток?

4. Какой мегомметр используют для измерений?

5. Какие методы существуют для измерения сопротивления обмоток постоянному току, и для каких целей выполняют измерения?

6. Каковы допустимые отклонения сопротивления постоянному току одноименных выводов обмоток согласно ПУЭ?

7. Как выполнить испытание трансформатора гидравлическим давлением?

8. Каков порядок испытания трансформаторного масла?

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Изучить перечень испытаний, которым подвергаются силовые трансформаторы перед вводом в эксплуатацию, согласно ПУЭ 2006, 1.8.16, обратив внимание на то, что трансформаторы мощностью до 1600 кВ-А испытываются по сокращенной программе.

2. Строго выполняя требования техники безопасности, изложенные в разделе 3 настоящей разработки, приступить к испытаниям.

3. Выполнить испытания применительно к трансформатору I и II габарита по сокращенной программе:

3.1. Определение условий включения трансформатора произвести в соответствии с инструкцией «Трансформаторы силовые. Транспортировка, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию» (РТМ 16.800.723—80). Инструкцию получить у преподавателя и ознакомиться с ее содержанием.

3.2. Измерение характеристик изоляций R60 и коэффициент абсорбции

R60 / R15Выполнить по схеме рис. 2.1.

Ручку прибора вращают с частотой 120 мин-1, первый отсчет производят через 15 с,второй через 60 с после начала вращения ручки мегомметра. Измерение R15 и R 60 производят:

а) между обмотками высшего напряжения и заземленными обмотками низшего (ВН—НН + К). После измерения обмотки заземлить на 1—2 минуты с помощью заземляющей штанги;

б) между обмотками низшего напряжения и заземленными обмотками высшего напряжения (НН—ВН+К).

Результаты измерений занести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

Объект измерения |

Обмотки, на которых проводят измерения |

Заземляе- мые части трансформатора |

Результаты измерений, МОм 1 |

Расчет |

|

R, МОм. 15 с |

R, MOm 60 с |

Кабс |

|||

Силовой трансформатор TM25/10 |

Обм. НН Обм. ВН |

Бак + ВН Бак + НН |

|

|

|

Сопротивление изоляции R60 сравнивают с паспортными данными трансформатора. Значение R60 не должно быть ниже 70% заводских паспортных данных. Значение Кабс >1,3 для сухой изоляции при температуре масла10...30°С. Сделать вывод об изоляционных характеристиках трансформатора.

Вывод ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Измерить сопротивления обмоток постоянному току (рис. 2.2). Цель измерения — выявить некачественную пайку, обрыв параллельных проводов обмоток и другие дефекты. Омическое сопротивление измерить мостом постоянного тока на всех трех выводах обмоток низшего напряжения (три замера), предел измерения моста поставить до 1 Ома. Далее выполнить измерение на всех положениях анцапфы. Предел измерения моста 10... 100 Ом. Результаты измерений занести в таблицу 2.2 и выполнить расчет. Результаты расчета сравнить отдельно для каждого положения анцапфы. Допустимо неравенство ±2 . Для обмоток низшего напряжения независимо от положения анцапфы допустимо неравенство ±2%.

Таблица 2.2

Обмотки, на» которых проводят измерения. |

Положение регулятора |

Величина измеренного сопротивления на выводах обмоток R изм, Om . |

Расчетная величина

|

|||

А—В |

В—С) |

С—А| |

||||

овн |

+5 % 0% -5% |

|

|

|

|

Отклонение в% |

R - Ом R - Ом |

|

|||||

онн |

|

а - О |

в - О |

с - О |

R-Ом |

|

R — разность между наибольшей и наименьшей величиной при измерениях или по отношению к паспортным данным.

•![]() 100%

(наибольшее отклонение в %).

100%

(наибольшее отклонение в %).

Выводы_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рис.2.1

Рис.2.2

Рис.2.3

ъ-

*-

Рис2.4

5. Проверить работу переключающего устройства. Для трансформаторов I и II габарита достаточно проверить хорошую фиксацию при переключениях и одновременность замыкания контактов.

Собрать схему (рис. 2.3). Подать напряжение (12...220 В) и с помощью поворота анцапфы в положения 0%; +2,5%; + 5%; -2,5%; —5% или +5%; 0%; —5% убедиться в одновременности замыкания контактов, то есть все три лампочки в указанных положениях переключателя должны загораться одновременно. Сделать выводы о работе переключателя (анцапфы).

Выводы______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Испытать бак гидравлическим давлением (рис. 2.4). Для трубчатых и гладких баков высота столба масла должна быть 0,6 метра над верхней кромкой расширителя, продолжительность 3 часа. (В учебных условиях сократить до 5 минут из-за отсутствия времени).

Выводы_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Проверить состояние силикагеля. Силикагель используется для регенерации масла в процессе эксплуатации на трансформаторах мощностью 160 кВ-А и выше. Окраска силикагеля должна быть голубой. Розовый цвет или другой свидетельствует, что силикагель потерял активность к регенерации и требуется его замена с последующим восстановлением путем прокаливания.

Выводы_.

8. Испытать трансформаторное масло (рис. 2.5).

Рис.2.. 5

При испытании масла трансформаторов I—II габарита необходимо руководствоваться нормами пункта «б», так как они транспортируются с маслом. Кроме того масло трансформаторов I—II габарита испытывается по сокращенной программе (см. ПУЭ 1.8.16, П. 13, если время заводских испытаний не более 6 месяцев).

Испытать трансформаторное масло по пунктам 1 и 2 (табл. 1.8.38 ПУЭ).

8.1. Испытать трансформаторное масло на диэлектрическую прочность.

, ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЯ

8.1.1. Ознакомиться со схемой и работой аппарата.

8.1.2. Установить зазор между электродами, промыть сосуд чистым маслом и заполнить его до уровня на 15 мм выше верхних краев электродов, то есть до темной черты на стенке сосуда.

8.1.3. Поставить рукоятку регулятора в крайнее левое положение, соответствующее наименьшему напряжению. Выдержать паузу 10 минут, чтобы пузырьки воздуха удалить из масла.

8.1.4. Включить автомат сети и подать на аппарат АИИ-70 напряжение, при этом загорится зеленая сигнальная лампа на аппарате.

8.1.5. Включить автомат на аппарате АИИ-70, при этом загорится красная лампа. 8.1.6. Плавно повысить напряжение до пробоя масла, зафиксировать напряжение

пробоя, после чего рукоятку регулятора перевести в крайнее левое положение.

8.1.7. Следующие пять пробоев для данного образца масла выполнить через каждые пять минут в той же последовательности. При этом после каждого пробоя с помощью стеклянной палочки или щупа удалить углеродный след и пузырьки газа между электродами, образовавшиеся при пробое.

8.1.8. По последним пяти пробоям (первый — пробный) определить среднее арифметическое значение электрической прочности трансформаторного масла. Занести результаты в протокол испытаний

(таб. 2.3).

Среднее значение сравниваем с допустимым согласно табл. 1.8.38 ПУЭ—86 (U доп >25 кВ, при U тр = 10 кВ).

12.3. Протокол испытаний

№ п.п. |

Показатели U пр, кВ |

Результат Uсред, кВ |

Uдоп, кВ |

2, |

— кВ. |

|

|

3 |

— кВ. |

|

- |

4 |

— кВ. |

|

|

5 |

— кВ. |

|

|

6 |

— кВ. |

|

|

Вывод__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.2. Содержание механических примесей определить визуально в прозрачном сосуде.

ВЫВОДЫ И АНАЛИЗЫ

При анализе результатов испытаний необходимо сделать не только вывод о пригодности или непригодности трансформатора к эксплуатации,, но и конкретные предложения по устранению выявленных недостатков на месте: по изоляции — о возможности сушки; по измерению сопротивления обмоток постоянному току — о возможности вскрытия трансформатора и проверке контактных соединений, паек; по силикагелю и трансформаторному маслу — о возможности их замены; по гидравлическим испытаниям — о возможности замены части уплотнений или подтяжке гаек элементов уплотнений, где имеет место подтек масла (крышка, изоляторы, кран и т. д

Контрольные вопрсы.

1. Какова цель испытания трансформатора при вводе в эксплуатацию в производственных условиях?

2. По каким показателям, и какой величине можно судить об изоляции и увлажненности обмоток трансформатора?

3. При какой температуре масла измеряют изоляционные характеристики обмоток трансформатора?

4. Почему измерение сопротивления обмоток (ОВН) постоянному току выполняют на всех положениях анцапфы?

б. Для какой цели используется в трансформаторе силикагель?

6. Какие способы восстановления силикагеля вы знаете, если он потерял активность?

7. Какая документация оформляется после испытаний?

8. Какие требования предъявляются к диэлектрической, прочности трансформаторного масла?

9. Что входит в объем лабораторных испытаний трансформаторного масла?

10. Что такое кислотное число трансформаторного масла?

11. Каковы требования техники безопасности при измерениях и испытаниях?

Технологическая карта№33

Определение степени увлажненности изоляции силовых трансформаторов различными методами

КРАТКОЕ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. Измерение

увлажненности изоляции обмоток силового

трансформатора мегомметром по коэффициенту

абсорбции. Измерение увлажненности

прибором ПКВ-7 (ПКВ-8) методами С

2/С

50

и

![]() .

Сопоставление результатов из-

.

Сопоставление результатов из-

мерений различными методами и выводы о состоянии изоляции.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ. Изучить способы и освоить методику определения степени увлажненности изоляции обмоток силовых трансформаторов.

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ. Уметь: определять степень увлажненности изоляции прибором МС-05 или М4100/5 по коэффициенту абсорбции; определять степень увлажненности изоляции прибором ПКВ-7 (ПКВ-8) по методу: емкость — частота, емкость — время.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ — лаборатория эксплуатации и ремонта электроустановок.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА. Силовой трансформатор типа

ТМ -10 кВ, мегомметр МС-05, или М4100/5, или Ф4100/2, прибор ПКВ-7 (ПКВ-8), штанга для снятия остаточного заряда.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

При выполнении практической работы необходимо выполнять требования техники безопасности, так как неправильное подключение приборов может привести к появлению на выводах высоковольтной обмотки трансформатора напряжения несколько тысяч Вольт.

ВНИМАНИЕ! Каждое измерение выполнять только с разрешения и в присутствии руководителя. Свободные от измерений обмотки должны быть замкнуты накоротко. При вращении рукоятки мегомметра нельзя касаться выводов прибора и выводных концов трансформатора, так как прибор вырабатывает напряжение 2500 В. Эти требования необходимо соблюдать и при измерений прибором ПКВ-7 (ПКВ-8).

После каждого измерения обмотки трансформатора необходимо заземлить на 1—2 минуты, чтобы снять остаточный заряд, который может быть опасным для жизни. Снимать заряд необходимо с помощью специальной штанги с заземленным проводником.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

1. ПУЭ-2006, 1-8-16.

2. ПТЭ и ПТБ. Приложение Э1, пункт 2.1 ...2.5, с. 153 и 154.

3. Пястолов А. А. и др. Эксплуатация и ремонт электроустановок. — М.: Колос, 1984, с. 58...5Э. ,

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ДОПУСКЕ К РАБОТЕ

1. Как определить увлажненность методом коэффициента абсорбции?

2. Каким прибором измеряют коэффициент абсорбции, от чего зависит его нормируемая величина?

3. Каким прибором измеряют С 2/С 50 и ? Изложить порядок измерения.

4. Какие требования ТБ необходимо выполнять при измерениях увлажненности обмоток мегомметром и прибором ПКВ-7 (ПКВ-8)?

5. Какими двумя причинами обусловлена необходимость снятия остаточного заряда после каждого вида измерений?

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Измерить сопротивление изоляции прибором МС-0,5 по схеме, (рис. 3.1):

1.1. НН — Бак+ВН (между обмотками низшего напряжения и заземленными обмотками высшего напряжения). Значения сопротивления зафиксировать через 15 с и через 60 с после начала вращения рукоятки мегомметра.