- •Данченко.О.В

- •Вопрос 3,4. Камеральное и полевое трассирование.

- •Вопрос 5. Плановые инженерно-геодезические сети. Назначение, виды и требования к их точности

- •Вопрос 6. Технология создания строительных сеток

- •Вопрос 7. Высотные инженерно-геодезические сети. Назначение, требования к точности к высотной основе.

- •Вопрос 8. Общая характеристика крупномасштабных съемок

- •Вопрос 9. Методы съемки подземных коммуникаций

- •Вопрос 10. Изыскательские и разбивочные работы на промышленной площадке.

- •Вопрос 11. Установка и выверка конструкций и промышленного оборудования.

- •Вопрос 12. Геодезические разбивочные работы. Принципы и элементы разбивочных работ.

- •Вопрос 13. Геодезическое обеспечение монтажных работ.

- •Вопрос 14. Производство исполнительных съемок

- •Вопрос 15. Геодезические разбивочные работы при строительстве трубопроводов.

- •Вопрос 16. Изыскания в стадии рабочих чертежей канала включают следующие топографо-геодезические работы:

- •Вопрос 17. Геодезические работы при изысканиях лэп

- •Вопрос 18. Наблюдения за деформациями инженерных сооружений.

- •Вопрос 19. Наблюдения за осадками

- •Вопрос 20. Анализ устойчивости реперов высотной основы.

- •Вопрос 21. Горизонтальное смещение сооружения

- •Вопрос 22. Способы определения крена сооружений.

- •Вопрос 23. Способы наблюдений за оползнями.

- •Вопрос 24. Геодезические работы при изысканиях аэропортов.

- •Вопрос 25. Геодезические работы при проектировании водохранилищ.

- •Вопрос 26. Определение на местности проектного контура водохранилища и объема водохранилища.

- •Вопрос 27. Геодезические работы при строительстве гидроузлов.

- •Вопрос 28. Геодезические работы на мостовых переходах.

- •2. Съемка мостового перехода.

- •Вопрос 29. Способы ориентирования подземной геодезической основы.

- •Вопрос 30. Способы сооружения и проектирования туннелей.

- •Вопрос 31. Передача высот с поверхности в подземные выработки.

- •Вопрос 32. Области, порядок и общие положения Правил по тб на топографо-геодезических работах.

- •1. Общие правила

- •1.1 Область и порядок применения правил.

- •1.2 Общие положения

- •1.3 Требования к персоналу

- •1.4 Обеспечение средствами защиты и лагерным снаряжениям.

- •1.5 Требования к организации безопасного ведения полевых работ

- •1.6 Порядок оформления и готовности к полевым работам

- •1.7 Организация полевой базы партии лагеря

- •1.8 Санитария, гигиена на полевых работах

- •1.9 Требования безопасности при производстве работ повышенной опасности

- •Вопрос 33. Требования безопасности при передвижении и производстве полевых работ.

- •2.1 Общие требования и порядок передвижения маршрутов

- •2.2 Поведение заблудившихся и их розыск

- •2.3 Работа в горных и высокогорных районах

- •2.5 Передвижение в заболоченной местности

- •2.6 Работа и передвижение в лесных районах

- •2.7 Работа в районах песков и пустынь

- •2.8 Работа в тундре и районах развития карста

- •2.9 Водные переправы

Вопрос 29. Способы ориентирования подземной геодезической основы.

При ориентировании основы с дневной поверхности в подземные выработки передают дирекционный угол хода, а также координаты и высоту исходного пункта.

Основные способы ориентирования приведены в табл. 1.

Из перечисленных в таблице способов чаще всего при строительстве подземных сооружений применяют способы, указанные в пунктах 2, 6, 7, 10. Ниже эти способы рассмотрены достаточно подробно, об остальных способах даны только краткие сведения.

Таблица 1

|

|

Средняя квадрэтическая |

№ |

Способ ориентирования |

ошибка одного |

п/п |

|

ориентирования |

1 |

Магнитный |

1" |

2 |

Створа двух отвесов |

30" |

3 |

Усовершенствованный способ створа двух |

12—15" |

|

отвесов |

|

4 |

Шкалового примыкания к отвесам |

25" |

5 |

Оптического клина |

12" |

6 |

Соединительного треугольника |

10—12" |

7 |

Двух шахт (скважин) |

8—10" |

8 |

Поляризации светового потока: |

|

|

при визуальной регистрации |

1 ' |

|

при электронной регистрации |

5" |

9 |

Автоколлимационный |

6—8" |

10 |

Гироскопическое ориентирование точными |

5—10" |

|

гиротеодолитами |

|

При выполнении магнитного ориентирования обычно используют теодолит с зеркальной буссолью. На поверхности, на стороне полигонометрии, определяют склонение магнитной стрелки, а затем опускают прибор в шахту и определяют там по буссоли дирекционный угол стороны подземной полигонометрии с учетом найденного магнитного склонения. Существенными недостатками этого способа являются трудность выбора места наблюдений, свободного от нарушений нормального геомагнитного поля и в связи с этим невысокая точность способа.

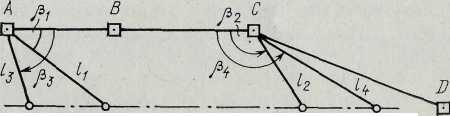

При ориентировании подземной основы способом створа двух отвесов в качестве исходной принимают ось /—// подходной штольни (рис. 1), вынесенной в натуру от пунктов подходной полигонометрии А, В, С, D по разбивочным элемен-

Ш 1 II IV

Рис. 1. Разбивка оси подходной штольни от пунктов полигонометрии

там .

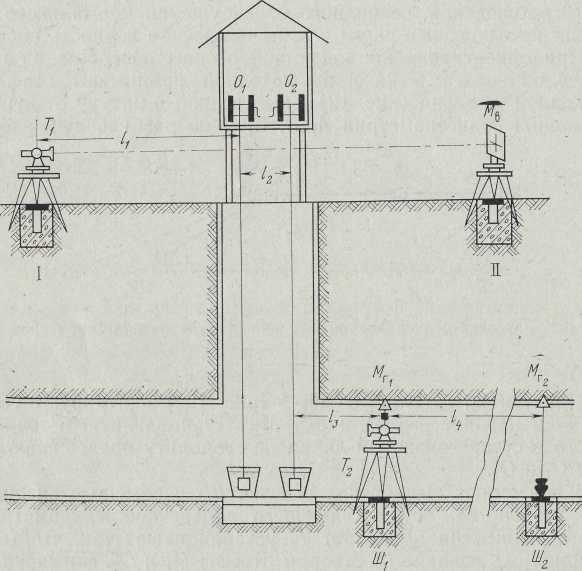

Над точкой / (рис. 1) центрируют теодолит

Тх

и

наводят его на марку Мв,

установленную

в точке //. Строго

в створе визирной линии по теодолиту

подвешивают отвесы

О1

и

О2.

.

Над точкой / (рис. 1) центрируют теодолит

Тх

и

наводят его на марку Мв,

установленную

в точке //. Строго

в створе визирной линии по теодолиту

подвешивают отвесы

О1

и

О2.

В подземных выработках в точке Ш1 с помощью специального устройства, осуществляющего поперечное микрометрическое передвижение, теодолит Т2 устанавливают так, чтобы его визирная ось совпала со створом отвесов О1 и О2, фиксируя при этом проекцию вертикальной оси теодолита точкой Mr1 в верхнем креплении штольни. Переводя трубу через зенит, фиксируют положение визирной оси теодолита точкой Мr2.

Как видно из геометрической схемы ориентирования способом створа двух отвесов, дирекционный угол линии МТ1—МГ2 в подземных выработках в пределах точности ориентирования будет равен дирекционному углу линии /—//, закрепленной на поверхности. Фиксацию линии Мr1—Мr2 производят при двух положениях круга теодолита Т2. Для определения координат пунктов Ш1 и Ш2 используют измеренные расстояния 13 и /4.

Способ створа двух отвесов геометрически является весьма простым, наглядным и не требует математической обработки результатов ориентирования, однако точность этого способа сравнительно низка и характеризуется средней квадратической ошибкой, равной около 30". Основным источником ошибок, который не позволяет повысить точность ориентирования, является колебание отвесов, затрудняющее точную установку визирной оси теодолита Т2 в их створе.

В качестве отвесов используют стальную проволоку с грузом в виде набора металлических дисков на конце, погружаемых в сосуд с жидкостью. Отвесы опускают в шахту при по-

Рис. 2. Ориентирование подземной геодезической основы способом створа двух отвесов

мощи лебедок, закрепляемых на копре ствола, при этом проволоки пропускают через специальные прорези с микрометренным устройством.

В табл. 2 приведены данные о рекомендуемой массе груза и диаметре проволоки в зависимости от глубины ствола.

После опускания отвесы проверяют «почтой», пропуская по ним легкие проволочные кольца, чтобы убедиться в отсутствии касания отвесов стенок ствола или полок перекрытия.

Способ створа двух отвесов часто применяют на начальной стадии проходки. Действующей инструкцией разрешается применять его при удалении забоя от ствола до 70 м.

|

|

|

|

Таблица 2 |

|

Глубина ствола, м |

Масса груза, кг |

Диаметр проволоки, мм |

Глубина ствола, м |

Масса груза, кг |

Диаметр проволоки, мм |

20 40 60 80 |

10 15 25 35 |

0,3 0,4 0,5 0,6 |

100 150 200 300 |

50 65 80 100 |

0,7 0,8 1,0 1,2 |

Усовершенствованный способ створа двух отвесов заключается в том, что в шахте рядом с отвесами устанавливают специальные шкалы, по которым наблюдают колебания отвесов и вычисляют среднее из отсчетов. Теодолит ставят таким образом, чтобы визирная ось пересекала шкалы в точках, соответствующих этим средним отсчетам. Способ целесообразно применять в тех случаях, когда из-за движения воздуха в стволе отвесы испытывают значительные колебания. При способе шкалового примыкания используют шкалы, устанавливаемые за отвесами, при помощи которых определяют расстояния от отвесов до створа, задаваемого теодолитом. По величинам этих смещений вычисляют дирекционный угол плоскости, задаваемой отвесами, и дирекционный угол визирной оси теодолита в шахте.

При способе оптического клина используют специальный прибор, содержащий насадку с оптической бипризмой и коллиматор. Прибор устанавливают над стволом шахты и через насадку с оптической бипризмой наблюдают внизу рейку, подвешенную на проволоке и расположенную в створе стороны подземной полигонометрии. Вращением трубы вокруг вертикальной оси добиваются совмещения штрихов на концах рейки, устанавливая, таким образом, ось коллиматора параллельно определяемой стороне подземной полигонометрии, а затем определяют на поверхности дирекционный угол оси коллиматора. На точность этого способа оказывает существенное влияние рефракция воздуха в стволе. Определенные трудности представляет и необходимость обеспечения видимости на рейку.

Способы поляризации светового потока и автоколлимационный до настоящего времени применяют для специальных случаев ориентирования, когда передача дирекционного угла производится на небольшие расстояния.

В способе поляризации светового потока требуется применение специального оборудования. В стволе устанавливают поляризатор, на котором фиксируется направление плоскости поляризации световых волн, а на поверхности устанавливают второй поляризатор, на котором также фиксируется аналогичное направление. Вращая верхний поляризатор вокруг вертикальной оси, добиваются минимума освещенности в нижнем поляризаторе, что соответствует такому положению, когда направления колебаний световых волн в верхнем и нижнем поляризаторах взаимно перпендикулярны. Определив от пунктов геодезической основы дирекционный угол направления плоскости поляризации на поверхности, находят и дирекционный угол направления плоскости поляризации в шахте.

В автоколлимационном способе направление в шахту передается посредством двух автоколлимационных теодолитов, устанавливаемых на поверхности и в шахте, и зеркальных отражателей, которые размещают вдоль ствола.

В тех случаях, когда ориентирование сопровождается спуском в шахту отвесов, координаты исходного пункта подземной полигонометрии получают одновременно с передачей дирекционного угла. Когда применяют способы, не требующие применения отвесов, например гироскопический или автоколлимационный, для передачи координат опускают один отвес. Координаты верхней точки отвеса на поверхности определяют от пунктов полигонометрии, а к нижней точке отвеса, координаты которой принимают равными координатам верхней точки, в шахте привязывают подземную полигонометрию.

В последнее время вместо отвесов используют оптические зенит-приборы типа PZL и ПОВП или лазерные приборы вертикального проектирования.

Следует иметь в виду, что, так как в стволе действующей шахты расположено много различного оборудования (шахтный подъем, трубопроводы, кабели и т. п.), а также через каждые три метра по высоте устраиваются полки, перекрывающие ствол, работы по пропуску отвесов занимают очень много времени.