- •Часть 1. Позиция бамского месторождения в геологических структурах и геохимических полях

- •Глава 1. Металлогеническая позиция бамского месторождения

- •Глава 2. Геологическое строение района

- •Химический соствв (мвс.%) амфиболитов и амфиболитовых кристаллических сланцев джигдалинской свиты нижнего архея

- •Химический состав (мас.%) вулканических пород карауловской свиты нижнего мела

- •Содержание Rb, Sr и соотношение их изотопов в кварцевых сиенитах первой фазы чубачинского комплекса

- •Химический состав (мас.%) и кристаллохимические формулы породообразующих минералов дайки спессартитов Бамского месторождения

- •Глава 3. Аномальные геохимические поля

- •Микроэлементный состав аномальных геохимических полей

- •Часть 2. Характеристика

- •Глава 4. Золотое оруденение

- •Глава 5. Минеральный состав рудных тел

- •Глава 6. Рудосопровождающие метасоматиты

- •Глава 7. Геохимическая характеристика руд

- •Глава 8. Возраст оруденения

Глава 7. Геохимическая характеристика руд

ак отмечалось выше, на Бамском месторождении выявлено 14 рудных тел. Их промышленные контуры определяются по данным опробования и нередко совпадают с кварцевыми и кварц- карбонатными жилами, но чаще рудными телами являются линейно вытянутые минерализованные зоны трещиноватости, дробления, брекчирования гранитов, гнейсо-гранитов, мигматитов, гнейсов. Последние интенсивно изменены и содержат многочисленные различно ориентированные маломощные, непротяженные прожилки кварцевого и карбонатно-кварцевого состава.

Главный жильный минерал рудных тел - кварц, менее развиты карбонат и серицит. Поданным химического анализа содержание кремнезема в рудных телах составляет 70,45-91,70% (табл. 22). Содержание других породообразующих окислов (А1203, МдО, СаО и др.) сравнительно низкое. Повышенные содержания окислов кальция (до 14,05%), алюминия (до 18,12%), калия (до 8,95%), натрия (до 9,38%), окисного и закисного железа соответствуют количествам кальцита, калиевого полевого шпата, альбита и серицита, а также гидроокислов железа и пирита.

Главными промышленно ценными компонентами руд Бамского месторождения являются золото и серебро. Содержания их колеблются от следов до 98,8 г/т золота и 229,1 г/т серебра (А. В. Ложников, 1990 г.). Совместное золотом и серебром в околорудных метасоматитах и рудах отмечаются повышенные концентрации следующих элементов (в %): вольфрам (0,01-

№ п/п |

№ пробы |

Привязка |

Характеристика |

Компонент |

|||||||||

Si02 |

тю2 |

А1203 | Fe203 | FeO |

| МпО |

| МдО |

| СаО |

| Na20 | К20 |

|||||||

|

|

|

По данным Н. И. Королева |

и др., 1991 г. |

|

|

|

|

|

||||

1 |

17-2 |

Сборная |

Кварц с пиритом |

71,40 |

0,22 |

10,80 |

2,86 |

0,58 |

0,13 |

0,65 |

3,00 |

0,59 |

3,93 |

|

|

проба, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

р. т. 2. 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

54-49 |

Р. т. 4 |

Кварц молочно- |

91,70 |

0,11 |

2,25 |

1,83 |

0,65 |

0,02 |

0,15 |

0,27 |

0,10 |

0,94 |

|

|

|

белый с пустотами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

выщелачивания |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

110-6 |

Р. т. 2 |

Кристаллический |

68,80 |

0,26 |

11,90 |

4,03 |

0,69 |

0,24 |

1.10 |

2,18 |

1.07 |

5,84 |

|

|

|

сланец выветрелый |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По данным В. А. Макеева и др., 1991 г. |

|

|

|

|

|

|||||

4 |

TK-1 |

Сборная |

Окварцованные гра- |

78,20 |

0,22 |

8,80 |

1,99 |

1,83 |

0,10 |

0,88 |

1,36 |

0,96 |

3,93 |

|

|

проба, |

нито-гнейсы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

р. т. 2, 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

TC-1 |

Сборная |

Окварцованные гра- |

70,78 |

0,10 |

9,80 |

3,55 |

0,68 |

0,14 |

0,85 |

3,68 |

1,70 |

3,50 |

|

|

проба, |

нито-гнейсы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

р. т. 2, 4, 5, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

скв. 5, 10, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18, 20, 9а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По данным Н. В. |

Котова и |

ДР.. 199 |

3 г. |

|

|

|

|

|

|

6 |

АП-9е |

Р. т. 1, по |

Рудный метасома |

78,34 |

0,10 |

2,66 |

4,49 |

4,60 |

0,42 |

1,61 |

2,24 |

0,21 |

0,46 |

|

|

верхность |

тит с сульфидами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

АП-13х |

Р. т. 4а, |

Зона окварцевания |

80,56 |

0,11 |

3,53 |

2,60 |

1,01 |

0,21 |

1,21 |

4,5 |

0,07 |

2,85 |

|

|

поверх |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

АП-5 |

Р. т. 4, по |

Зона окварцевания |

80,91 |

0,16 |

4,00 |

1,20 |

0,50 |

0,37 |

1.11 |

5,87 |

0,04 |

1,68 |

|

|

верхность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

АП-5и |

Р. т. 4, по |

Зона окварцевания |

76,98 |

0,06 |

2,07 |

2,62 |

0,72 |

0,26 |

10,9 |

3,08 |

0,03 |

0,84 |

|

|

верхность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Валовый

химический состав руд Бамского

месторождения (мае. %)

№ |

№ |

Привязка |

Характеристика |

Компонент |

||||||||||||

п/п |

пробы |

Sr02 |

7102 |

А120З |

FezOg |

FeO |

MnO |

MgO |

CaO |

Na20 |

К20 |

|||||

10 |

АП-5л |

Р. т. 4, по |

Зона окварцевания |

80,07 |

0,20 |

1,95 |

2,09 |

0,58 |

0,43 |

1,86 |

5,60 |

0,04 |

0,88 |

|||

|

|

верхность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

11 |

АП- |

Р. т. 5, скв. |

Бе резит с сульфи |

70,45 |

0,18 |

13,71 |

0,54 |

1,01 |

0,04 |

1,21 |

1,54 |

2,69 |

6,67 |

|||

|

С86-27 |

86, 27 м |

дами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

12 |

АП- |

Р. т. 7, скв. |

Рудный метасома |

72,84 |

0,01 |

10,47 |

0,68 |

1,15 |

0,45 |

1,31 |

1,96 |

0,94 |

7,92 |

|||

|

С121- |

121, 193 м |

тит с сульфидами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

193 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

13 |

АП-8л |

Р. т. 8, по |

Рудный метасома |

74,40 |

0,10 |

1,63 |

9,07 |

0,29 |

0,38 |

2,98 |

He |

0,04 |

0,82 |

|||

|

|

верхность |

тит с сульфидами |

|

|

|

|

|

|

|

обна- |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

руж. |

|

|

|||

14 |

АП- |

Р. т. 8, скв. |

Метасоматит из |

61,85 |

0,98 |

7,84 |

10,46 |

1,15 |

0,09 |

2,81 |

4,75 |

0,05 |

3,45 |

|||

|

С196- |

196, 224 м |

зоны дробления по |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

224 |

|

гранитам |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

По данным I. М. Reynolds, 1996 г. |

|

|

|

|

|

|||||||

15 |

1 |

Р. т. 2, по |

Зона кварц-сери- |

79,76 |

0,07 |

4,78 |

5,79 |

|

|

0,19 |

0,23 |

0,15 |

3,60 |

|||

|

|

верхность |

цитовых изменений |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

16 |

2 |

То же |

Зона кварц-гети- |

59,72 |

0,07 |

18,12 |

4,26 |

|

|

0,22 |

1,20 |

5,11 |

6,11 |

|||

|

|

|

товой минерали |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

зации |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

17 |

3 |

Р. т. 2, по |

Кварцевая жила |

92,08 |

0,03 |

0,47 |

1,24 |

|

|

0,05 |

0,10 |

0,04 |

0,18 |

|||

|

|

верхность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

18 |

4 |

Р. т. 1, по |

-«- |

88,07 |

0,05 |

0,40 |

5,02 |

|

|

0,05 |

0,39 |

0,08 |

0,12 |

|||

|

|

верхность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

19 |

5 |

Р. т. 1, по |

Березит |

72,80 |

0,01 |

10,47 |

0,68 |

|

|

0,07 |

1,96 |

0,94 |

7,92 |

|||

|

|

верхность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

20 |

6 |

Р. т. 1, по |

Кварц-гетит-сери- |

79,27 |

0,01 |

1,63 |

9,07 |

|

|

2,98 |

He |

0,04 |

0,82 |

|||

|

|

верхность |

цитовый метасома |

|

|

|

|

|

|

|

обна- |

|

|

|||

|

|

|

тит ожелезненный |

|

|

|

|

|

|

|

руж. |

|

|

|||

№ п/п |

№ пробы |

Привязка |

Характеристика |

Компонент |

|||||||||

Р2О5 |

С02 |

Сорг |

Эобщ |

Эсуяьф | |

Н20 |

| п.п.п. |

Сумма |

| Аи, г/т |

| Ад, г/т |

||||

|

|

|

По данным Н. И. Королева |

и др., 19 |

91 г. |

|

|

|

|

|

|||

1 |

17-2 |

Сборная |

Кварц с пиритом |

0,06 |

2.41 |

<0,1 |

1.20 |

1,10 |

|

|

99,04 |

5,7 |

14,5 |

|

|

проба, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

р. т. 2, 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

54-49 |

Р. т. 4 |

Кварц молочно- |

0,00 |

<0,1 |

<0,1 |

0.42 |

0,07 |

|

|

98,61 |

19,0 |

40,0 |

|

|

|

белый с пустотами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

выщелачивания |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

110-6 |

Р. т. 2 |

Кристаллический |

0,04 |

1,43 |

<0.1 |

1,36 |

1,30 |

|

|

100,34 |

5,4 |

14,2 |

|

|

|

сланец выветре- лый |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По данным В. А. Макеева i |

1 др., 1991 г. |

|

|

|

|

|

|||

4 |

ТК-1 |

Сборная |

Окварцованные |

0,04 |

0,79 |

<0,1 |

0,93 |

0,46 |

1,70 |

<3,0 |

105,29 |

10,22 |

32,44 |

|

|

проба, |

гранито-гнейсы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

р. т. 2, 4, 5, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

скв. 5, 10, 18, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20, 9а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

ТС-1 |

Сборная |

Окварцованные |

0,04 |

3,00 |

<0.1 |

2,36 |

0,25 |

1,59 |

3,92 |

106,04 |

9,77 |

31,21 |

|

|

проба, |

гранито-гнейсы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

р. т. 2, 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По данным Н. В. |

Котова и |

др., 1993 г. |

|

|

|

|

|

||

6 |

АП-9е |

Р. т. 1, по |

Рудный метасома |

0,05 |

|

|

|

|

0,02 |

4,55 |

99,75 |

18,0 |

7,0 |

|

|

верхность |

тит с сульфидами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

АП-13х |

Р. т. 4а, по |

Зона окварцева |

0,04 |

|

|

|

|

0,02 |

2,55 |

99,52 |

3,39 |

11.8 |

|

|

верхность |

ния |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в |

АП-5 |

Р. т. 4, по |

Зона окварцева |

0,14 |

|

|

|

|

0,14 |

3,82 |

99,85 |

5,0 |

12,0 |

|

|

верхность |

ния |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

АП-5и |

Р. т. 4, по |

Зона окварцева |

0,14 |

|

|

|

|

0,18 |

1,94 |

99,85 |

16,0 |

100,0 |

|

|

верхность |

ния |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

№ п/п |

№ пробы |

|

|

Компонент |

|||||||||

Привязка |

Характеристика |

Р205 |

С02 |

Сорг |

Эобщ. |

Зсульф. |

Н20 |

п.п.п. |

Сумма |

Au, г/т |

Ад. г/г |

||

10 |

АП-5л |

Р. т. 4, по |

Зона окварцева |

0,01 |

|

|

|

|

0,20 |

5,99 |

99,90 |

1,0 |

17.0 |

|

|

верхность |

ния |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

11 |

АП- |

Р. т. 5, скв. |

Березит с суль |

0,04 |

|

|

|

|

0,14 |

1.61 |

99,85 |

0,83 |

2,21 |

|

С86-27 |

86, 27 м |

фидами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12 |

АП- |

Р. т. 7, скв. |

Рудный метасома |

0,04 |

|

|

|

|

0,08 |

1,89 |

99,28 |

2,5 |

4,5 |

|

С121- |

121, 193 м |

тит с сульфидами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

193 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

13 |

АП-8л |

Р.т. 8, по |

Рудный метасома |

Сл. |

|

|

|

|

0,14 |

4,33 |

94,12 |

8.0 |

12,0 |

|

|

верхность |

тит с сульфидами |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

14 |

АП- |

Р. т. 8, скв. |

Метасоматит из |

0,18 |

|

|

|

|

0,08 |

6,31 |

99,22 |

16,0 |

12,0 |

|

С196- |

196, 224 м |

зоны дробления |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

224 |

|

по гранитам |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

По данным I. М. Reynolds, 1996 г. |

|

|

|

|

|

||||

15 |

1 |

Р. т. 2, по |

Зона кварц-сери- |

0,11 |

|

|

1,12 |

|

|

|

95,62 |

3,15 |

53,8 |

|

|

верхность |

цитовых измене- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16 |

2 |

То же |

Зона кварц-гети- |

0,27 |

|

|

1.78 |

|

|

|

96,96 |

6,00 |

36,0 |

|

|

|

товой минерали |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

зации |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

17 |

3 |

Р. т. 2, по |

Кварцевая жила |

0,02 |

|

|

0,94 |

|

|

|

95,15 |

5,88 |

31,2 |

|

|

верхность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18 |

4 |

Р. т. 1, по |

|

0,11 |

|

|

1,03 |

- |

|

|

95,32 |

64,13 |

168,7 |

|

|

верхность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

19 |

5 |

Р. т. 1, по |

Березит |

0,04 |

|

|

1,28 |

|

|

|

96,20 |

0,32 |

19,5 |

|

|

верхность |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

6 |

Р. т. 1, по |

Кварц-гетит-сери- |

Сл. |

|

|

1,92 |

|

|

|

95,74 |

8,70 |

38,3 |

|

|

верхность |

цитовый метасо |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

матит ожелезнен- ный |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,8), медь (0,02-1,3), свинец (0,003-0,6), молибден (0,001-0,02), иногда устанавливаются висмут (0,0006-0,004), сурьма (0,002-0,02), цинк (до 0,03). Весьма характерной особенностью является практически полное отсутствие в рудах мышьяка. Он отмечается в единичных пробах в количестве 0,006- 0,008%.

С увеличением концентрации золота в последовательном ряду порода- метасоматит-руда (при бортовом содержании золота, равном 1 г/т) устойчиво возрастает содержание серебра, вольфрама, меди, молибдена, висмута и марганца (рис. 117).

Геохимический спектр рудных тел составляют Au-Ag-W-Cu-Bi-Mo (^>10)- Pb-Мп (Кк>5). Эпизодически в рудах отмечается повышенное содержание сурьмы, в этом случае она выходит на третье место после золота и вольфрама в ряду, ранжированном по уменьшению коэффициента концентрации (Кк). Элементы в большинстве своем характеризуются крайне неравномерным распределением, их вариация достигает 100-200% и более, что типично для зон интенсивного перераспределения вещества.

По мере увеличения концентрации золота возрастает количество корреляционных связей элементов, что, вероятно, связано с большим разнообразием минеральных фаз в рудах, нежели в метасоматически измененных породах (рис. 118). В классе содержаний золота 0,01 -0,1 г/т высоким коэффициентом корреляции обладают медь и висмут. Серебро коррелирует с сурьмой и висмутом. Эти отношения элементов отражают присутствие в рудах таких минералов, как полибазит, тетраэдрит, айкинит.

В классе содержаний золота 0,1-1,0 г/т проявляются связи золота с молибденитом (коэффициент корреляции 0,28). Высокими коэффициентами корреляции обладают между собой медь, свинец, цинк, сурьма, висмут, отражая появление в рудах разнообразных сульфидов и сульфосолей.

И, наконец, в классе содержаний золота более 1 г/т корреляционные отношения элементов становятся весьма разнообразными. Золото здесь слабо связано (при 5%-ном уровне значимости) с висмутом. Ассоциация золота с висмутом находит свое подтверждение в минералогическом составе рудных тел, в которых вместе с самородным золотом установлены висмутсодержащие минералы - айкинит, матильдит (см. гл. 5 наст, работы).

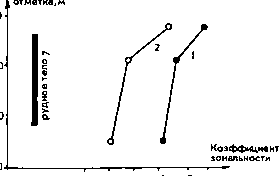

По латерали месторождения с запада на восток р. т. 4, 5, 7, 8 характеризуются следующими особенностями (рис. 119). При сопоставимом в общем микроэлементном составе они довольно резко отличаются по уровню концентрации элементов. Максимальными коэффициентами концентрации характеризуются р. т. 4 и 7. Для р. т. 7 ранжированный ряд по коэффициентам корреляции (К>10) составляют W-Au-Sb-Ag-Cu-Pb-Bi-Mo. Рудные тела 5 и 8 характеризуются пониженным содержанием типоморфных элементов.

Резкие «пики» коэффициентов концентрации микроэлементов в отдельных рудных телах, особенно характерные для вольфрама и сурьмы и в меньшей мере для серебра, меди, висмута, свинца, вероятно, фиксируют пути

Рис.

118.

Диаграммы значимых корреляционных

связей элементов в выборках по классам

содержаний золота (г/т) Уровень значимости

1%

I

- 0,01^Аи<0,1 г/т, II - 0,1^Аи<1 г/т. Ill

-

Аи>1 г/т

Рис

119

Графики изменения коэффициентов

концентрации элементов по латерали

движения рудоносных растворов и свидетельствуют о существовании обогащенных участков рудных тел - рудных столбов.

На фоне резко изменчивого поведения этой группы элементов своеобразно ведут себя молибден и цинк. Их концентрация монотонно возрастает с запада на восток, достигая максимума в р. т. 7, а затем несколько снижается. Концентрация золота, напротив, убывает от р. т. 4 (р. л. 10) к р. т. 8 (р. л. 40). Градиент изменения коэффициента концентрации золота незначителен. Золото-серебряное отношение резко понижено в р. т. 7 (до 0,11) и 8 (до 0,37) по сравнению с другими рудными телами, где оно колеблется от 0,58 до 1,47.

Приведенные данные по изменению коэффициентов концентрации свидетельствуют о существовании на месторождении горизонтальной зональности. По относительному накоплению элементов в рудных телах и разных сечениях месторождения получен следующий ряд: W-Mo, Pb, Bi-(As)-Sb-Cu, Ag. Этот ряд зональности отражает, во-первых, смену по лагерапи с запада на восток относительно высокотемпературной золото-вольфрамовой минерализации золото-сульфидной и затем относительно более низкотемпературной золото-сульфосольной. Во-вгорых, свидетельствует об уменьшении уровня эрозионного среза месторождения с запада на восток. Полученный ряд зональности в целом совпадает с обобщенным рядом зональности месторождений золото-вольфрамового типа (Рундквист, Нежинский, 1975).

В вертикальном разрезе месторождения условно выделено три горизонта: А - 0-100 м; В - 100-200 м; С - более 200 м. Уровни накопления микроэлементов на разных горизонтах также различны (рис. 120). В приповерхностных частях месторождения происходит относительное накопление висмута, серебра, марганца, цинка и особенно интенсивно сурьмы. Золото- серебряное отношение с глубиной монотонно возрастает, что свидетельствует об относительном накоплении серебра на верхнем горизонте. Наоборот, содержание молибдена с глубиной увеличивается. Своеобразно ведут себя вольфрам, свинец и медь. Первые два элемента имеют отчетливые максимумы концентрации на верхнем и нижнем горизонтах, а медь - на среднем.

Таким образом, в разрезе месторождения элементы располагаются в следующем порядке (снизу вверх): (W,, Pb,, Mo) -Cu-(Ag, Bi, Sb, Mn, W2, Pb2). Два уровня относительного накопления вольфрама, вероятно, свидетельствуют о полистадийности образования шеелита, а свинца - о возможной смене минеральной формы этого элемента (галенит - зандбергит, айкинит).

10

1000

10000

0,1

т.

100-

в

200-

Горизонт С

300-

Интерадлы глубин

Рис 120. Графики изменения коэффициентов концентрации элементов по горизонталям в вертикальном разрезе месторождения

Рис.

121

Диаграммы значимых корреляционных

связей элементов в отдельных рудных

телах по разведочным линиям Уровень

значимости 1%

I

- р т 4, линия 10, II - р т 5, линия 22, III

-

р. т. 7, линия 31; IV - р т 8, линия 40

Полученный ряд вертикальной зональности сопоставим с горизонтальным рядом, приведенным выше.

Рудные тела, характеризующиеся наиболее высокими концентрациями элементов, отличаются большим разнообразием корреляционных связей

между ними (рис. 121). В р. т. 4 (западная часть месторождения) золото коррелирует с серебром, висмутом и молибденом; в р. т. 7 оно значимо связано с серебром, висмутом, медью, вольфрамом, свинцом и марганцем. В р. т. 5 и 8 золото положительно соотносится с серебром, медью, одновременно появляется отрицательная корреляция его с вольфрамом.

В вертикальном разрезе месторождения на нижнем горизонте (более 200 м) золото коррелирует с молибденом, цинком и серебром, на среднем - с медью и серебром, а на верхнем - с висмутом (рис. 122). Данные по корреляционным связям элементов наряду с рядом вертикальной зональности можно использовать для предварительной оценки уровня эрозионного среза месторождений подобного типа.

Таблица 23

Коэффициенты зональности

|

Надрудный |

Рудная |

Подрудный |

|

|

ореол, |

часть, |

ореол, |

204/207 |

|

скв. 204 |

скв. 205 |

скв.207 |

|

AgMnBa/Mo3 |

945 |

73 |

12 |

70 |

АдМп/МоРЬ |

37,3 |

0,73 |

0,15 |

250 |

Для определения вертикальной зональности в качестве эталона выбрано слепое р. т. 7 (линия 31, скв. 204, 205, 207), как характеризующееся наибольшим уровнем накопления элементов и разнообразием корреляционных связей между ними (рис. 123). В то же время скважинами вскрыты как собственно рудная часть тела, так и его надрудный и подрудный ореолы. Обработка проведена по стандартной методике (Инструкция..., 1983).

Рис

122

Диаграммы значимых корреляционных

связей элементов в рудных телах Уровень

значимости 1%.

I

- горизонт А (0-100 м); II - горизонт Б (100-200

м), III

-

горизонт С (более 200 м)

Получен следующий ряд вертикальной зональности р. т. 7 (снизу вверх): Mo-(Au, Ag, W, Pb, Cu, Zn, Bi, Ni, Co)-(Mn, Ba). Он свидетельствует об относительном накоплении в надрудной части марганца и бария, а в подрудной - молибдена. Определение градиентов накопления элементов позволило сформировать окончательный ряд осевой зональности рудного тела в следующем виде: Mo-Pb-Cu-Ni-W-Au-Co-Bi-Ag-Zn-Ba-Mn. Для оценки уровня эрозионного среза могут быть использованы следующие коэффициенты зональности: AgMnBa/Mo3 и АдМп/МоРЬ (табл. 23). Показатель зональности от над- рудного к подрудному ореолу меняется в 70-250 раз (рис. 124).

Рис.

124

Графики изменения коэффициентов

зональности в вертикальной плоскости

рудного тела 7: 1 - коэффици- Ag

Мп

Ва

10

Ю-1

10 101

10 10*

ент

зональности '

Мо

2

- коэффициент зональности Ад Мп Mo

Pb

Оценка уровня эрозионного среза рудопроявлений Бамского узла по выявленным коэффициентам привела к следующим выводам. Проявление Ерничное по показателю зональности АдМпВа/Мо3 характеризуется сред- нерудным уровнем эрозионного среза, а по показателю AgMn/MoPb - нижнерудным. На проявлении Дес картина обратная. По первому показателю эрозионный срез определен как нижнерудный, а по второму - как средне- рудный. Это свидетельствует о весьма вероятном нижне-среднерудном срезе рудных тел в пределах Десовского рудного поля.

На проявлении Ключ по результатам работ В. В. Домчака (1983 г.) выявлены контрастные ореолы рассеяния серебра, а также менее контрастные свинца, цинка, золота, вольфрама и висмута. Ореолы полиметаллов, вольфрама и золота располагаются концентрически зонально вокруг ореолов серебра. Максимальные значения продуктивности последовательно смещаются от внутренней зоны к периферийной, образуя ряд: Ag-Zn-Pb-Au-W-Bi. Высокие концентрации серебра и практически полное отсутствие аномальных содержаний молибдена позволяют предположить на проявлении верхнерудный уровень эрозионного среза.

Таким образом, изучение геохимической характеристики пород и руд Бамского месторождения позволяет сделать следующие выводы:

выявлен типоморфный для руд месторождения ряд элементов, включающий Au, Ag, W, Cu, Bi, Mo, Pb, Sb. Уровень накопления элементов в различных рудных телах не постоянен. Порядок расположения элементов в ранжированном ряду несколько различается;

корреляционные отношения элементов в рудных телах меняются как по горизонтали, так и по вертикали, отражая разный уровень эрозионного среза рудных тел и эволюцию процесса рудообразования. В р. т. 4 и 5 золото связано с серебром и висмутом. В р. т. 7 отмечена корреляция золота с серебром, висмутом, медью, вольфрамом, свинцом и марганцем. В рудном теле 9 золото положительно связано с серебром и медью, отрицательно с вольфрамом. В вертикальном разрезе месторождения на нижнем горизонте золото коррелирует с молибденом, цинком и серебром; на среднем - с медью и серебром, а на верхнем - с висмутом;

на месторождении установлена горизонтальная и вертикальная зональность рудоносной зоны в целом, а также отдельных рудных тел. Анализ расположения элементов в ряду зональности свидетельствует о закономерной смене по латерали с запада на восток относительно высокотемпературных ассоциаций на более низкотемпературные, отражающей эволюцию рудоносных растворов. Вертикальный ряд зональности р. т. 7 составляют Мо- Pb-Cu-Ni-W-Au-Co-Bi-Ag-Zn-Ba-Mn. В разрезе месторождения элементы располагаются в следующем порядке (снизу вверх): (W,, Pb,, Mo)-Cu-(Ag, Bi, Sb, Mn, W2, Pb2);

по результатам изучения зональности рудного тела предложены коэффициенты зональности, характеризующие соответственно надрудный и подрудный эрозионный срез рудных тел - AgMnBa/Mo3, AgMn/MoPb;

полученные данные могут служить эталоном при оценке перспектив золотого оруденения, выявленного в пределах Бамского рудного узла и в сходных с ним геолого-структурных условиях.