- •5 Математическое моделирование процессов переработки пластмасс

- •Оглавление

- •Список использованных обозначений

- •Введение

- •1. Основы деформации и течения расплавов полимеров

- •1.1. Понятие деформации

- •1.1.1. Деформации объемного сжатия или расширения

- •1.1.2. Упругая и пластическая деформация.

- •1.2. Понятие о скорости сдвига

- •1.2. Деформация при течении полимеров

- •1.3. Ньютоновские жидкости.

- •1.4. Вязкопластичные жидкости (тело Шведова — Бингама).

- •1.5. Дилатантные жидкости.

- •1.6. Псевдопластичные (псевдовязкие) жидкости.

- •2. Механические модели

- •2.1. Простейшие механические модели

- •2.3. Обобщенная модель Максвелла.

- •2.4. Модель Кельвина — Фойгта.

- •2.5. Обобщенная модель Кельвина — Фойгта.

- •2.6.Модель Алфрея-Гарни (Бургерса-Френкеля)

- •3. Явления переноса

- •3.1. Уравнение неразрывности

- •3.2. Уравнение движения

- •3.3. Уравнение энергии

- •3.4. Тензор напряжений

- •3.5. Тензор скоростей деформации

- •4. Общие граничащие условия и упрощающие предположения

- •5. Изотермическое установившееся течение аномально вязких жидкостей в цилиндрическом канале

- •6. Изотермическое установившееся течение аномально вязких жидкостей между вращающимися цилиндрами

- •7. Изотермическое установившееся течение аномально вязких жидкостей между параллельными пластинами

- •8. Капиллярная визкозиметрия. Входовые эффекты.

- •11. Специфические эффекты при течении полимеров

- •11.1. Развитие нормальных напряжений.

- •11.2. Эффект Барруса.

- •11.3. Течении расплавов полимеров в кольцевых каналах

- •11.4. Эффект Вайссенберга.

- •Список использованных источников

1.6. Псевдопластичные (псевдовязкие) жидкости.

Для псевдопластичных жидкостей характерно уменьшение вязкости с увеличением скорости сдвига (рис. 1.6, кривая 2). В данном случае напряжение сдвига растет медленнее, чем скорость сдвига. К псевдопластичным жидкостям относятся некоторые суспензии, содержащие асимметричные частицы. Проявление аномалии вязкости, в данном случае уменьшение ее с ростом скорости сдвига, объясняется тем, что с увеличением скорости течения асимметричные частицы постепенно ориентируются. При этом вязкость убывает до тех пор, пока сохраняется возможность дальнейшего ориентирования частиц, а затем зависимость напряжения от градиента скорости становится линейной, т.е. в дальнейшем течет как ньютоновская жидкость.

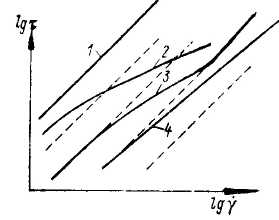

Свойствами псевдопластичных жидкостей обладают также растворы и расплавы большинства полимеров. Однако для них аномалия вязкости обусловлена строением макромолекул, характером межмолекулярных связей и межмолекулярных образований, возникающих в расплаве. Для расплавов полимеров характерно также изменение степени аномалии вязкости в зависимости от скорости сдвига, т.е. интенсивность изменения вязкости при различных скоростях сдвига неодинакова. При высокой скорости сдвига вязкость уменьшается более значительно. Заметить это в обычных координатах ( )очень сложно, поэтому для анализа кривых течения применяют графическую зависимость, построенную в логарифмических координатах. Как видно из рис. 1.7, для ньютоновской жидкости характерна линейная зависимость lg от lg с постоянным наклоном, равным 45°,(пунктирные линии). При уменьшении вязкости реологическая зависимость сдвигается вправо и вниз. Вязкость псевдопластичных жидкостей уменьшается от скорости сдвига, поэтому угол наклона линий меньше чем 45° и для описания реологических зависимостей применяют степенное уравнение:

n-1 1.13

где n - показатель степени, характеризующий степень отклонения закономерности течения от ньютоновского закона; К - коэффициент, численно равный напряжению или вязкости жидкости при скорости сдвига, = 1.

С учетом степенной зависимости реологическое уравнение принимает вид:

n 1.14

Преимущество степенного уравнения заключается в том, что оно содержит два коэффициента, которые легко определяются графически или аналитически по данным реологических исследований. Представим уравнение (1.14) в логарифмическом виде:

lg = lgK + nlg 1.15

Из этого уравнения видно, что К = при = 1 , a n = tg, т.е. равен тангенсу угла наклона на логарифмической графической зависимости. Для ньютоновских жидкостей угол наклона равен 45°, а n = 1. Коэффициенты уравнения находятся из экспериментальных данных, полученных на вискозиметрах. Если зависимость в логарифмических координатах линейная, показатель степени можно рассчитать по формуле:

1.16

1.16

где 2 и 1 — скорости сдвига, соответствующие двум точкам реологической

зависимости;

2 , 1 — напряжения сдвига при этих скоростях.

Реологические кривые для псевдопластичных жидкостей располагаются под меньшим углом, чем ньютоновские жидкости. При этом, чем большей аномалией вязкости обладает жидкость, т.е. чем сильнее уменьшается вязкость от скорости сдвига, тем сильнее это отклонение и меньше угол наклона кривой.

В тех случаях, когда зависимость в логарифмических координатах не является линейной, показатель степени является переменной величиной. Для нахождения коэффициента K реологическую зависимость интерполирует на ось ординат при =1, а показатель степени в данном случае рассчитывается по уравнению:

1.17

1.17

где i и i — текущие значения напряжения и скорости сдвига, на реологической кривой.

Таким образом, в логарифмических координатах тангенс угла наклона кривой не пропорционален вязкости, а отражает лишь степень уменьшения вязкости от скорости сдвига. Жидкости с меньшей вязкостью смещаются вниз и вправо. Из сравнения кривых 2 и 4 на рис. 2.2 видно, что у первой жидкости (кривая 2) вязкость уменьшается в зависимости от скорости сдвига значительно сильнее, чем у второй, имеющей больший наклон и величину показателя степени.

Степень изменения аномалии вязкости системы отражается отклонением от прямолинейной графической зависимости. На рис. 1.7 видно, что такое изменение отсутствует для жидкости с прямолинейной зависимостью (кривая 4). Кривая 2 при малых скоростях сдвига идет параллельно прямой 1, что характерно для ньютоновской жидкости, а затем отклоняется. Это указывает на то, что для такой жидкости характерно наличие первой ньютоновской области, когда аномалия вязкости отсутствует, т.е. при малых градиентах вязкость постоянна и имеет максимальное значение. Такое значение называют наибольшей ньютоновской вязкостью и обозначают 0 , т.е. значение вязкости при очень малых скоростях сдвига. Большинство растворов полимеров имеют две ньютоновские области (кривая 3), при этом вязкость для второй области обозначают , т.е. вязкость соответствует большим скоростям сдвига. Таким образом, анализ реологических зависимостей в логарифмических координатах дает достаточно подробную качественную характеристику течения и широко используется для оценки реологических свойств расплавов полимеров.

Графическое изображение реологических зависимостей вязких жидкостей в логарифмических координатах

1— ньютоновская (угол наклона равен 45); 2 — псевдопластичная с одной ньютоновской областью течения; 3 — псевдопластичная с двумя ньютоновскими областями течения: 4 — псевдопластичная с малой вязкостью и постоянной степенью аномалии вязкости (линейная зависимость, n = const).

Рис. 1.7.