- •5 Математическое моделирование процессов переработки пластмасс

- •Оглавление

- •Список использованных обозначений

- •Введение

- •1. Основы деформации и течения расплавов полимеров

- •1.1. Понятие деформации

- •1.1.1. Деформации объемного сжатия или расширения

- •1.1.2. Упругая и пластическая деформация.

- •1.2. Понятие о скорости сдвига

- •1.2. Деформация при течении полимеров

- •1.3. Ньютоновские жидкости.

- •1.4. Вязкопластичные жидкости (тело Шведова — Бингама).

- •1.5. Дилатантные жидкости.

- •1.6. Псевдопластичные (псевдовязкие) жидкости.

- •2. Механические модели

- •2.1. Простейшие механические модели

- •2.3. Обобщенная модель Максвелла.

- •2.4. Модель Кельвина — Фойгта.

- •2.5. Обобщенная модель Кельвина — Фойгта.

- •2.6.Модель Алфрея-Гарни (Бургерса-Френкеля)

- •3. Явления переноса

- •3.1. Уравнение неразрывности

- •3.2. Уравнение движения

- •3.3. Уравнение энергии

- •3.4. Тензор напряжений

- •3.5. Тензор скоростей деформации

- •4. Общие граничащие условия и упрощающие предположения

- •5. Изотермическое установившееся течение аномально вязких жидкостей в цилиндрическом канале

- •6. Изотермическое установившееся течение аномально вязких жидкостей между вращающимися цилиндрами

- •7. Изотермическое установившееся течение аномально вязких жидкостей между параллельными пластинами

- •8. Капиллярная визкозиметрия. Входовые эффекты.

- •11. Специфические эффекты при течении полимеров

- •11.1. Развитие нормальных напряжений.

- •11.2. Эффект Барруса.

- •11.3. Течении расплавов полимеров в кольцевых каналах

- •11.4. Эффект Вайссенберга.

- •Список использованных источников

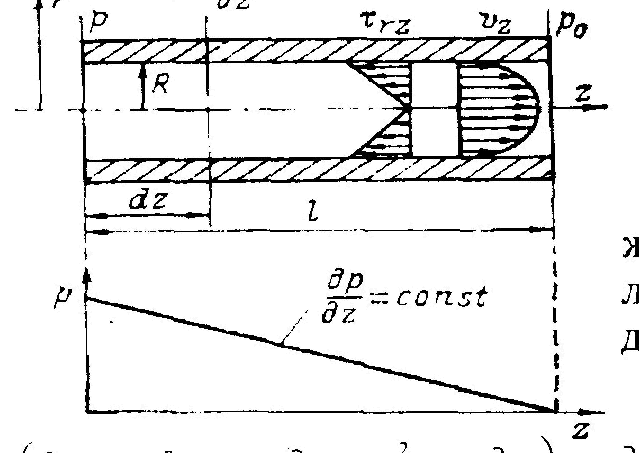

5. Изотермическое установившееся течение аномально вязких жидкостей в цилиндрическом канале

Рассмотрим

течение расплава полимера под действием

перепада давления

вдоль оси канала с радиусом R

и сравнительно большой длиной

l.

Давление

на входе в канал равно р, а на выходе

р0.

Так как течение

установившееся, то принимаем, что

![]() ,

т.е.

начальный входной участок канала, где

,

т.е.

начальный входной участок канала, где

![]() не

рассматривается.

Перепады

давлений по другим координатам равны

нулю:

не

рассматривается.

Перепады

давлений по другим координатам равны

нулю:

![]() .

Соответственно

скорости и напряжения сдвига также

равны нулю

.

Соответственно

скорости и напряжения сдвига также

равны нулю

![]() ,

,![]() ,

,

![]()

Поскольку течение установившееся, то скорость вдоль оси z и во времени не изменяется, т.е.

![]() ,

,

![]()

Для решения принимаем следующие допущения:

1) вязкость расплава не изменяется во времени;

2) скольжение на стенках канала отсутствует, т.е. при r = R, vz = 0;

3) нормальные напряжения при течении остаются постоянными, т.е.

![]() ,

,![]() ,

,

![]() ;

;

4)

гравитационные силы не учитываем, так

как канал расположен горизонтально:

![]() ;

;

5) инерционные силы равны нулю:

![]()

Схема течения расплава в цилиндрическом канале.

Рис. .

Рассмотрим произвольный элемент жидкости, расположенный внутри цилиндрической поверхности, и запишем для него уравнение движения.

Проекция на направление r

Проекция на направление

Проекция на направление z

Если проанализировать уравнения с учетом принятых условий и допущений, то видно, что все члены этих уравнений равны нулю, а из уравнения можем записать:

![]()

Для установившегося потока, когда градиент давления имеет постоянное значение,

![]()

полученное уравнение можно преобразовать в обычное дифференциальное уравнение:

![]()

Интегрируя последнее

выражение, находим:

![]()

На стенках канала скорость

равна нулю, а в центре при r

= 0 она максимальна. Следовательно,

вследствие симметрии потока, на равных

расстояниях от оси скорости также будут

равны, поэтому скорость сдвига в

центре канала отсутствует

![]() ,

поэтому rz=

0.

,

поэтому rz=

0.

Подставив в уравнение принятые граничные условия, находим, что`C1= 0, тогда:

![]()

Максимальное значение напряжения будет на стенке канала при r =R и

равняется:

![]()

Знак минус указывает на то, что напряжения сдвига направлены в сторону, противоположную направлению оси z.

Для

нахождения скорости потока воспользуемся

реологическим уравнением

(*), в которое вместо вязкости подставим

степенное уравнение

(**). С учетом принятых условий и допущений

все члены уравнения (***), кроме

![]() ,

равны нулю. Поэтому в окончательном

виде

после подстановки этих значений в

уравнение (*) имеем:

,

равны нулю. Поэтому в окончательном

виде

после подстановки этих значений в

уравнение (*) имеем:

![]()

Подставив это значение z в уравнение (****), из нового равенства находим:

![]()

Интегрируя это уравнение, получаем:

![]()

Из условия прилипания расплава к стенкам канала следует, что при r = R, vz= 0, тогда:

![]()

Подставив вместо С2 его значение, получаем:

![]()

Из уравнения (*****) при r = 0 можно определить максимальную скорость потока

![]()

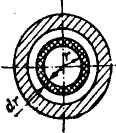

Для вывода уравнения объемного расхода воспользуемся рис. *. Взяв в сечении канала элементарное кольцо с радиусом r и толщиной dr, находим его площадь: S = 2nrdr.

Сечение цилиндрического канала с выделенным элементарным кольцом толщиной dr.

Рис.*.

Обычно расход расплава Q равен произведению площади сечения канала S на скорость потока vz. Для полного сечения канала имеем:

![]()

Подставив вместо скорости vz ее значение из уравнения (*******), получаем

После интегрирования и преобразований получаем уравнение для расхода расплава

![]()

Для нахождения скорости сдвига продифференцируем уравнение

(*******)

Заменив

в этом уравнении v0

его значением, найденным из уравнения

(!!!!!)

![]() получаем:

получаем:

Скорость сдвига на стенке канала при r = R равна:

![]()

Полученные уравнения широко применяются при расчете экструзионных головок, литниковых каналов пресс-форм и в капиллярной вискозиметрии. Уравнение напряжения и скорости сдвига часто используют для определения степени ориентации макромолекул и последующего изменения свойств изделий. Построив эпюры напряжений и скорости сдвига, можно предсказать характер образования кристаллических структур и изменение формы их по толщине экструзионного профиля или литьевого изделия в зависимости от степени ориентации макромолекул.

Если в уравнение (2.41) подставить n=1, то получаем скорость сдвига для потока ньютоновской жидкости:

![]()