- •Глава 9 взаимодействие света с веществом

- •9.1. Прохождение световой волны через прозрачную

- •9.2. Дисперсия света

- •9.2.1. Классическая теория дисперсии

- •9.2.2. Понятие о квантовой теории дисперсии света

- •9.3. Поглощение света

- •9.3.1. Закон Бугера

- •9.3.2. Поглощение света в газах

- •9.3.3. Поглощение света в твердых диэлектриках

- •9.3.4. Поглощение электромагнитных волн в металлах

- •9.4. Рассеяние света

- •9.5. Фотоэффект в металлах и полупроводниках

9.4. Рассеяние света

Рассеянием света называют явления, которые заключаются в том, что при распространении световых волн в веществе возникает бесконечное число вторичных волн, распространяющихся в направлениях, отличных от направления падающей волны. Об этом явлении мы уже упоминали в п. 8.1. Рассмотрим его теперь подробно.

Как мы уже знаем, по классическим представлениям при распространении световой электромагнитной волны в веществе элек-

Рис. 8 |

Казалось бы, распространение света в веществе всегда должно сопровождаться рассеянием. Однако, как уже отмечалось, в про

зрачной однородной среде плоская волна распространяется только в прямом направлении, не испытывая рассеяния в стороны. Это объясняется тем, что в однородной среде вторичные волны полностью гасят друг друга во всех направлениях, кроме направления распространения первичной волны.

Гашение

происходит в результате интерференции

вторичных волн, которые в случае

однородной среды являются когерентными.

Чтобы убедиться в этом, разобьем мысленно

всю среду, через которую проходит

световая электромагнитная волна, на

одинаковые элементы объема, содержащие

одинаковое и притом достаточно большое

число молекул, но размеры, которых малы

по сравнению с длиной волны

![]() света.

Падающая монохроматическая волна

частоты

света.

Падающая монохроматическая волна

частоты

![]() индуцирует у этих объемов изменяющиеся

во времени с частотой

дипольные моменты, вследствие чего они

сами начинают излучать световые волны

одинаковой частоты, равной

индуцирует у этих объемов изменяющиеся

во времени с частотой

дипольные моменты, вследствие чего они

сами начинают излучать световые волны

одинаковой частоты, равной

![]() и одинаковой амплитуды. Следовательно,

в однородной среде в качестве центров

излучения можно рассматривать не

отдельные атомы или молекулы, а указанные

элементы объема. Излучаемые ими

(вторичные) волны являются когерентными

волнами, способными к интерференции.

и одинаковой амплитуды. Следовательно,

в однородной среде в качестве центров

излучения можно рассматривать не

отдельные атомы или молекулы, а указанные

элементы объема. Излучаемые ими

(вторичные) волны являются когерентными

волнами, способными к интерференции.

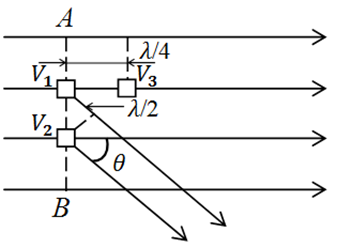

Выделим

на произвольной плоскости АВ

(рис. 8.3, а),

перпендикулярной направлению падающей

волны, один такой элементарный объем

V1.

В некотором направлении, составляющем

угол

с направлением исходной волны, он

излучает вторичную волну определенной

амплитуды и фазы. На этой же плоскости

АВ

всегда можно выделить другой элемент

объема V2,

который в том же направлении

излучает вторичную волну той же амплитуды,

но сдвинутую по фазе относительно первой

на p.

Как видно из рис.8.3, расстояние d

между указанными объемами при этом

должно быть равно

![]() Эти волны при сложении полностью гасят

друг друга. Так как все элементы объема

плоскости АВ

можно разбить на такие пары, то ясно,

что рассеянных волн в направлении

не возникает. Приведенное рассуждение

справедливо для любых

,

кроме углов

Эти волны при сложении полностью гасят

друг друга. Так как все элементы объема

плоскости АВ

можно разбить на такие пары, то ясно,

что рассеянных волн в направлении

не возникает. Приведенное рассуждение

справедливо для любых

,

кроме углов

![]() и

и

![]()

Отсутствие

волны, рассеянной назад (![]() ),

можно объяснить, рассмотрев два объема

V3

и V4,

расположенных в направлении рас-

),

можно объяснить, рассмотрев два объема

V3

и V4,

расположенных в направлении рас-

Рис. 9. |

Рассеяние света возникает только при нарушениях однородности среды, т.е. в неоднородных средах. Такими неоднородными средами являются, например, мутные среды, т.е. среды, содержащие множество мельчайших частиц постороннего вещества, беспорядочно распределенных по ее объему. К ним относятся, например, аэрозоли (дымы, туманы), эмульсии, коллоидные растворы, матовые стекла и т.п. Эти мельчайшие взвешенные частицы и являются центрами рассеяния.

Под действием электрического поля световой волны в них возникает изменяющийся во времени с частотой этой волны дипольный момент, вследствие чего они становятся источниками вторичных волн. Если эти частицы находятся на расстояниях, больших длины волны, и распределены по объему беспорядочно, то их излучения будут несогласованными, а разности фаз излучаемых ими волн имеют случайные значения и при наложении не могут интерферировать, гашение боковых волн оказывается невозможным, вследствие чего и возникает рассеяние света.

Интенсивность

рассеянного света зависит от его частоты

.

Если размеры центров рассеяния малы по

сравнению с длиной волны, то эта

интенсивность будет пропорциональна

четвертой степени частоты

:

![]() ~

~

![]() что вытекает из общей формулы (3.2)

интенсивности дипольного излучения:

~

что вытекает из общей формулы (3.2)

интенсивности дипольного излучения:

~

![]() ~

~

![]() Эта зависимость носит название закона

Рэлея, а рассеяние, подчиняющееся закону

Рэлея, – рэлеевским (или упругим)

рассеянием. При рэлеевском рассеянии

рассеянный свет имеет ту же частоту,

что и свет падающий (правило Стокса).

Рэлеевское рассеяние наблюдается,

например, при прохождении видимого

света через воздух. Рассеяние в чистом

воздухе (вообще в газе) объясняется

флуктуацией плотности и называется

молекулярным рассеянием. Синий свет,

частота которого примерно вдвое больше

красного, рассеивается в шестнадцать

раз интенсивнее. Этим объясняется

голубой цвет неба (если смотреть в

сторону от солнца). По этой же причине

при восходе и заходе прямой солнечный

свет, прошедший сквозь значительную

толщу атмосферы, оказывается обедненным

сине-фиолетовой частью спектра и поэтому

солнце имеет красный цвет.

Эта зависимость носит название закона

Рэлея, а рассеяние, подчиняющееся закону

Рэлея, – рэлеевским (или упругим)

рассеянием. При рэлеевском рассеянии

рассеянный свет имеет ту же частоту,

что и свет падающий (правило Стокса).

Рэлеевское рассеяние наблюдается,

например, при прохождении видимого

света через воздух. Рассеяние в чистом

воздухе (вообще в газе) объясняется

флуктуацией плотности и называется

молекулярным рассеянием. Синий свет,

частота которого примерно вдвое больше

красного, рассеивается в шестнадцать

раз интенсивнее. Этим объясняется

голубой цвет неба (если смотреть в

сторону от солнца). По этой же причине

при восходе и заходе прямой солнечный

свет, прошедший сквозь значительную

толщу атмосферы, оказывается обедненным

сине-фиолетовой частью спектра и поэтому

солнце имеет красный цвет.

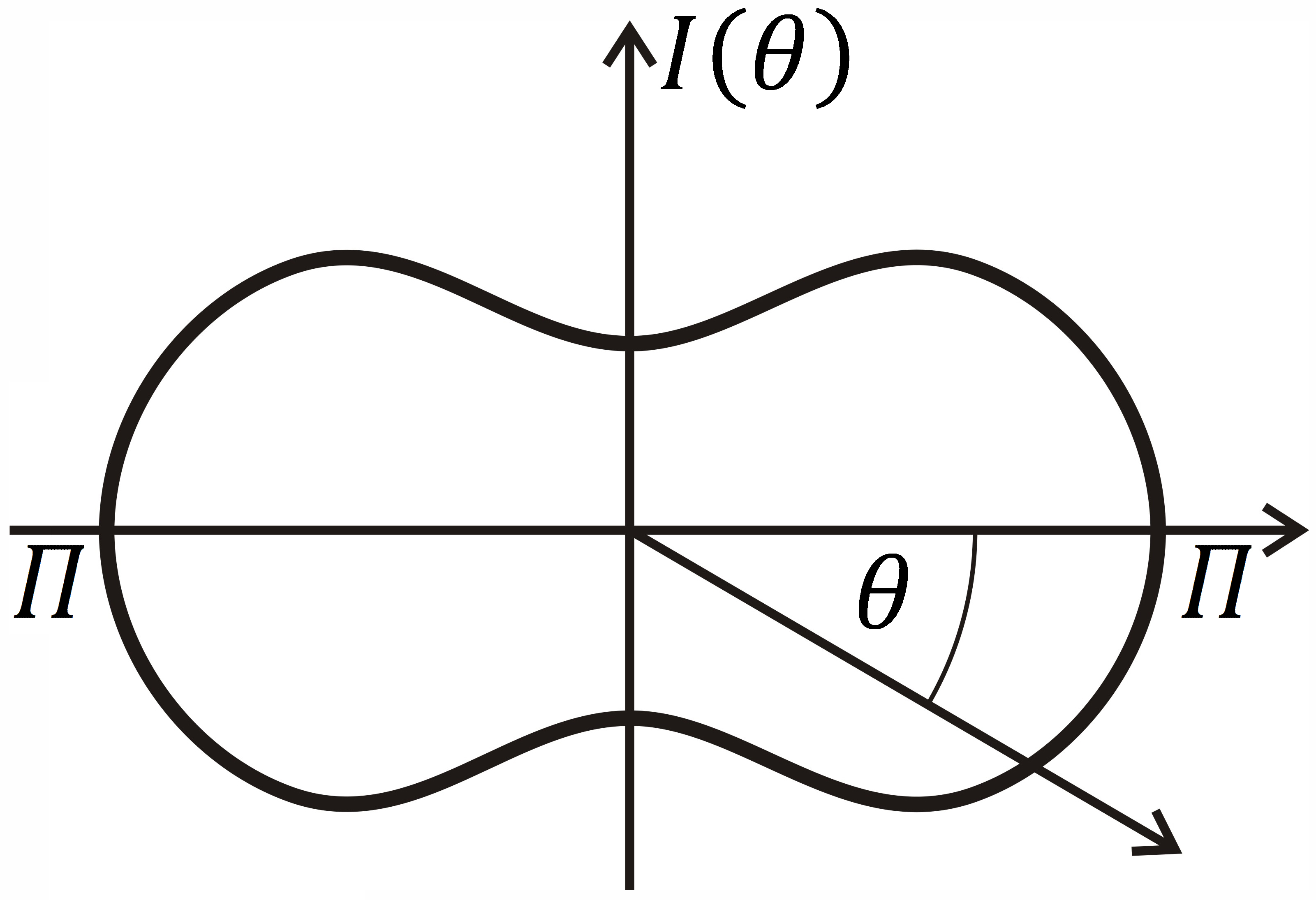

Интенсивность рассеянного света зависит от угла между направлениями рассеянного света и первичного пучка. Для естественного (неполяризованного) света эта зависимость имеет вид

![]() (8.16)

(8.16)

где

![]() – интенсивность света, рассеянного под

углом

– интенсивность света, рассеянного под

углом

![]() т.е. перпендикулярно направлению

первичного пучка,

– интенсивность падающей волны,

– поляризуемость рассеивающей частицы,

остальные обозначения соответствуют

обозначениям формулы (3.3). Зависимость

(8.16) изображается кривой, показанной на

рис. 8.3, б. Эта кривая, называется

индикатрисой рассеяния. Как видно из

рисунка, индикатриса рассеяния симметрична

относительно оси первичного пучка и

относительно перпендикулярной ей

плоскости.

т.е. перпендикулярно направлению

первичного пучка,

– интенсивность падающей волны,

– поляризуемость рассеивающей частицы,

остальные обозначения соответствуют

обозначениям формулы (3.3). Зависимость

(8.16) изображается кривой, показанной на

рис. 8.3, б. Эта кривая, называется

индикатрисой рассеяния. Как видно из

рисунка, индикатриса рассеяния симметрична

относительно оси первичного пучка и

относительно перпендикулярной ей

плоскости.

При взаимодействии света с многоатомными молекулами наблюдается неупругое или так называемое комбинационное рассеяние, открытое в 1928 г. советскими физиками Л.И. Мандельштамом и Г.С. Ландсбергом и индийским физиком Раманом. При комбинационном рассеянии в спектре рассеянного излучения наблюдаются добавочные линии (сателлиты), сопровождающие каждую из спектральных линий первичного излучения. Комбинационное рассеяние объясняется.

Комбинационное рассеяние может наблюдаться и при взаимодействии света с одиночным атомом. С квантовой точки зрения комбинационное рассеяние на атоме объясняется тем, что конечное состояние электрона в атоме отличается от исходного. При этом энергия кванта рассеянного излучения меньше энергии кванта излучения, рассеивающегося на атоме.