- •Вопрос 1.

- •Вопрос 2. Цели и задачи менеджмента торговых предприятий

- •Вопрос 3. Основные функции менеджмента торговых предприятий

- •Основные сферы деятельности торгового предприятия

- •Основные функции менеджмента торговых предприятий

- •Вопрос 4. Механизм торгового менеджмента

- •3. Внутренний механизм регулирования отдельных аспектов хозяйственной деятельности торгового предприятия.

- •Лекция 2 История торговли и менеджмента торговли

- •Результирующий элемент: управленческие решения

- •Объект управления

- •Результирующий элемент: торговые услуги

- •Лекция 3. Инфраструктура менеджмента торговых предприятий

- •Лекция 4. Интеграционные процессы в менеджменте торговых предприятий План:

- •Диверсификация и дифференциация в менеджменте торговых предприятий

- •Интеграция в менеджменте торговых предприятий

- •Вопрос 1.

- •Критерии типологического анализа менеджмента в торговле

- •Вопрос 2. Интеграция в менеджменте торговых предприятий

- •Лекция 6 Моделирование ситуаций и разработка решений менеджмента торговли План:

- •1. Организация процесса разработки и принятия управленческого решения

- •2. Моделирование проблемных ситуаций

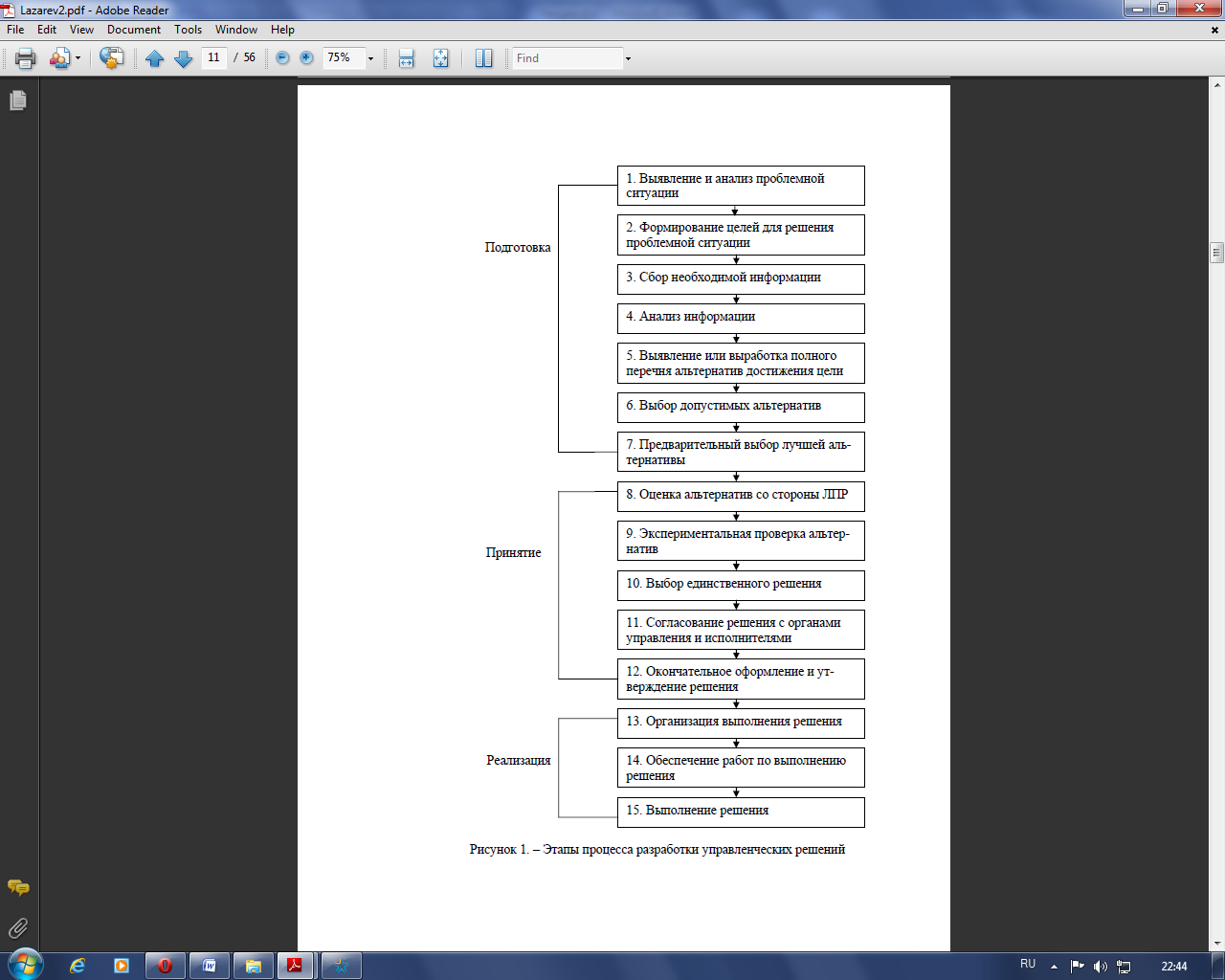

- •Процесс разработки управленческих решений

- •Природа и состав функций менеджмента торговли (тема для самостоятельного изучения студентов)

- •Лекци 8. Стратегическое управление в системе менеджмента торговых предприятий План:

- •Вопрос 1.

- •Принципы разработки стратегии торгового предприятия

- •Вопрос 2. Методы разработки стратегии торгового предприятия

- •Вопрос 3. Формирование стратегических целей и принятие стратегический решений развития торгового предприятия

- •Вопрос 4. Управление реализацией стратегии и контроль ее выполнения

- •Стратегическая позиция торгового предприятия Стратегические цели развития торгового предприятия

- •Примерный формат составления программы стратегического развития торгового предприятия на период до 20…. Года

- •Система методов управления реализацией стратегии торгового предприятия, корреспондирующих с условиями изменения его внешней среды

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2.

- •Вопрос 3.

- •Вопрос 4. Проектирование структуры управления торговой организации

- •Организация труда менеджера предприятия торговли и методы его анализа.

- •Оценка и планирование труда руководителя.

- •Делегирование полномочий.

- •2 Вопрос Оценка и планирование труда руководителя

- •Оценка личных результатов труда руководителя, в том числе:

- •Оценка труда менеджера на основе результатов возглавляемой структуры.

- •Оценка работы с кадрами:

- •Оценка организации личного труда

- •Оценка потенциала руководителя

- •3 Вопрос Делегирование полномочий

- •Что делегируется?:

- •Кому делегировать?:

- •Когда следует делегировать?:

- •Как следует делегировать?:

- •Перед делегированием продумать и определить следующие составляющие:

- •В процессе делегирования:

- •Власть и личное влияние руководителя торгового предприятия.

- •Понятие и классификация стилей управления.

- •Ситуационные модели выбора стиля.

- •1 Вопрос

- •Власть-наказание.

- •Власть-вознаграждение.

- •Власть примера.

- •Экспертная власть.

- •2 Вопрос Понятие и классификация стилей управления

- •Лекция 11 Система управления персоналом предприятия торговли

- •2. Управление персоналом как функция торгового менеджмента

- •Управление персоналом как функция торгового менеджмента

- •Методы управления персоналом торгового предприятия

- •Административные методы. Экономические методы. Социально-психологические методы управления персоналом.

- •Современные методы управления персоналом

- •Современные методы управления персоналом

- •Лекция 13

- •1.Сущность мотивации и стимулирования персонала

- •2.Формы и методы стимулирования труда работников

- •3. Системы оплаты труда Сущность мотивации и стимулирования персонала

- •Формы и методы стимулирования труда работников

- •Системы оплаты труда

- •Лекция 14 Управление человеком и управление группой в торговых организациях

- •Тема 15. Конфликтность в менеджменте торговли План:

- •1.Сущность конфликта, причины, типы и виды конфликтов.

- •2. Этапы развития конфликта

- •3. Механизмы разрешения трудовых конфликтов Сущность конфликта, причины, типы и виды конфликтов

- •Этапы развития конфликта

- •Пути предупреждения и разрешения конфликтов

- •Лекция 16 Регулирование и контроль в системе торгового менеджмента

- •Сущность эффективности менеджмента

- •Критерии и показатели эффективности менеджмента

- •Социальная эффективность менеджмента

- •Вопрос 1

- •Вопрос 2

- •Вопрос 3 Социальная эффективность менеджмента

Процесс разработки управленческих решений

. Процесс принятия решений - процесс выбора наиболее эффективного варианта из множества альтернатив. Процедура принятия решения - установленный порядок действий (регламент) выбора варианта решения.

Процесс разработки управленческого решения относится к разряду управленческих процессов. Аналогично производственным процессам на основные, вспомогательные и обслуживающие подразделяются также и управленческие процессы. Только здесь в качестве предмета труда выступает управленческое решение, информация, нормативно-технический или управленческий документ.

Если операция направлена на изменение любого параметра управленческого предмета труда, то этот процесс будет основным. К обслуживающим управленческим процессам относятся процессы по накоплению, контролю и передаче управленческого предмета труда. К вспомогательным – все те, которые создают нормальные условия для протекания основных и обслуживающих процессов: изготовление, приобретение или ремонт средств технического оснащения и т.д.

Наибольший интерес представляет процесс принятия и реализации решений как последовательная смена взаимоувязанных стадий, этапов различных действий руководителя, вскрывающая технологию мыслительных действий, поисков истины и анализа заблуждений, путей движений к цели и средств ее достижения. Только такой подход позволяет понять зафиксированный акт управленческого решения, источники его происхождения.

Эффективное принятие решений необходимо для выполнения управленческих функций. Неудивительно поэтому, что процесс принятия решений – центральный пункт теории управления.

Чтобы разработать технологию принятия решения, необходимо ответить на следующие вопросы:

• что делать (количество и качество объекта);

• с какими затратами (ресурсы);

• как делать (по какой технологии);

• кому делать (исполнители);

• когда делать (сроки);

• для кого делать (потребители);

• где делать (место);

• что это дает (экономический, социальный, экологический, технический эффект).

Если вы ответили на все вопросы количественно и увязали элементы в пространстве, во времени, по ресурсам и исполнителям, значит, вы разработали технологию принятия решения.

Эффективность и качество рационального управленческого решения достигаются лишь в том случае, когда соблюдается технология принятия и реализации решения, процесс осуществляется в определенной последовательности.

Последовательность процесса разработки и реализации решений может быть представлена следующим образом:

• принятие решений;

• реализация решений;

• обратная связь.

Соотношение затрат ресурсов на принятие и реализацию решений обычно оценивается как 1 : 9.

Процесс принятия и реализации решений всегда является интерактивным, то есть предполагает на каждом шаге, на каждой операции выработку корректирующих воздействий, которые с помощью многочисленных контуров обратной связи используются для повышения эффективности и качества решения.

Этапы могут быть существенно детализированы, их количество и содержание зависят от целей анализа, задач построения механизма выработки и реализации решений. Вместе с тем при любой выбранной модели принятия и реализации решений необходимо четко выделить каждый этап, подобрать исполнителей для него, дать оценку эффективности реализации каждого этапа. Наиболее сложными в реализации и оценках оказываются решения в социально-психологической, этической, эстетической сферах деятельности коллективов.

Каждый этап разработки и реализации решений состоит из ряда операций. Рассмотрим стадии, этапы и операции процесса принятия решения.

Принятие решения: постановка проблемы и определение методов решения

Постановка проблемы - формулирование проблемы с учетом конкретной ситуации, в которой она возникает и должна быть решена. Поиск решения проблемы - выбор конкретной модели решения и решающего правила. Стадия принятия решения включает в себя следующие последовательные этапы, которые ставят проблему и определяют методы ее решения:

• диагностика проблемы (выявление причины проблемы и действующих на нее факторов);

• постановка цели и формулировка задачи;

• сбор и анализ информации;

• формулировка ограничений и критериев принятия решений;

• определение альтернатив;

• оптимизация решений;

• выбор альтернативы;

• утверждение и оформление решения.

Диагностика (выявление) проблемы

Первый шаг на пути решения проблемы – определение, выявление или диагноз, полный и правильный. Выявление проблемы - анализ ситуации с целью определения проблемы и обоснования необходимости ее решения. Классификация проблем - типология задач управления.

Существуют два способа рассмотрения проблемы. Согласно одному, проблемой считается ситуация, когда поставленные цели не достигнуты. Другими словами, вы узнаете о проблеме потому, что не случается то, что должно было случиться. Поступая так, вы сглаживаете отклонения от нормы.

К примеру, мастер может установить, что производительность его участка ниже нормы. Это будет реактивное управление, его необходимость очевидна. Однако слишком часто руководители рассматривают в качестве проблем только ситуации, в которых что-то должно произойти, но не произошло.

Как проблему можно рассматривать также потенциальную возможность. Например, активный поиск способов повышения эффективности какого-то подразделения, даже если дела идут хорошо, будет упреждающим управлением. В этом случае вы осознаете проблему, когда поймете – кое-что можно сделать либо для улучшения хода дела, либо для извлечения выгоды из представляющейся возможности. Поступая таким образом, вы выступаете в качестве менеджера-предпринимателя. Разрешение проблемы только восстанавливает норму, результаты же «должны быть следствием использования возможностей».

Полностью определить проблему зачастую трудно, поскольку все части организации взаимосвязаны. Работа управляющего маркетингом, например, влияет на работу управляющего по сбыту, мастеров на производстве, отдела исследований и разработок и т.д.

Аналогичным образом работа лаборантов сказывается на действиях врачей в больнице. Если лаборатория делает ошибку, врач скорее всего усугубит ее, поскольку его решения опираются на данные лабораторного анализа.

В крупной организации могут быть сотни таких взаимозависимостей. Поэтому, как принято говорить, правильно определить проблему – значит наполовину решить ее, но это трудно применимо к управленческим решениям. В результате диагноз проблемы сам по себе часто становится процедурой в несколько шагов с принятием промежуточных решений.

Важной операцией на этапе диагностики проблемы является осознание и установление симптомов затруднений или имеющихся возможностей. Понятие «симптом» употребляется здесь во вполне медицинском смысле. Некоторые общие симптомы болезни организации – низкий объем прибыли, сбыта, низкий уровень производительности и качества, чрезмерные издержки, многочисленные конфликты в организации и большая текучесть кадров. Обычно несколько симптомов дополняют друг друга. Чрезмерные издержки и низкая прибыль, к примеру, часто неразлучны.

Выявление симптомов помогает определить проблему в общем виде. Это способствует также сокращению числа факторов, которые следует учитывать применительно к управлению. Однако так же, как головная боль может служить симптомом переутомления или опухоли мозга, общий симптом типа низкой рентабельности обусловлен многими факторами. Поэтому, как правило, целесообразно избегать немедленного действия для устранения симптома, к чему склонны некоторые руководители.

По аналогии с врачом, который берет анализ и изучает его, чтобы установить истинные причины болезни, руководитель должен глубоко проникнуть в суть для выявления причин неэффективности организации. Необходимо правильно определять симптомы и причины. Общая ошибка некоторых руководителей – это привычка ругать рабочих за низкие производительность и прибыли: «Руководители не могут увидеть других возможных причин, например, влияния затрат на материалы и накладных расходов, хотя эти составляющие эксплуатационных издержек растут. В результате компании без нужды вкладывают средства в планы повышения производительности труда и увольняют работников».

В целом выявление управленческой проблемы или задачи и ее анализ требует выполнения следующих операций:

- анализ ситуации или объекта по качественным и ресурсным показателям;

- сравнение эффективности объекта с лучшими мировыми достижениями в данной области;

- определение расхождения показателей анализируемых объектов;

- анализ литературных источников, отчетов о научно-исследовательской работе, рекламаций и претензий потребителей;

- анализ организационно-технического уровня производства у изготовителя и потребителя;

- формирование направлений развития объекта.

Постановка цели и формулировка задачи

Все управленческие решения обязательно должны обладать таким свойством, как целевая ориентация. Целевая ориентация управленческих решений означает, что решение имеет за собой какую-то цель, оно принято не просто так, а ради чего-то, и направлено определенным образом.

Для того чтобы решение было целенаправленно, необходимо осуществить постановку цели и формулировку задачи. Цели – выраженное качественно или количественно будущее состояние объекта управления, достижение которого обеспечит решение проблемы. Задача – достижение некоторой цели при заданных ограничениях. Далее в процессе разработки и реализации решения поставленная цель и сформулированная задача будут определять направление работы и ход процесса.

Сбор и анализ информации

Для выявления причин возникновения проблемы необходимо собрать и проанализировать требующуюся внутреннюю и внешнюю (относительно организации) информацию. Релевантная информация – это важные данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели и периода времени. Поскольку релевантная информация – основа решения, нужно добиваться, по возможности, ее максимальной точности и соответствия проблеме.

Вопросы, касающиеся требований к информации, ее источников и информационного обеспечения процесса разработки управленческих решений, изложены в теме «Информация для принятия управленческих решений».

Формулировка ограничений и критериев принятия решений

Ограничения - область допустимых значений. Критерий - нормы, с которыми можно соотнести альтернативные варианты решений. Когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия решения, он должен отдавать себе отчет в том, что именно можно с нею сделать. Многие возможные решения проблем организации не будут реалистичными, поскольку либо у руководителя, либо у организации недостаточно ресурсов для реализации принятых решений. Кроме того, причиной проблемы могут быть находящиеся вне организации силы – такие, как законы, которые руководитель не властен изменить.

Ограничения корректирующих действий сужают возможности в принятии решений. Перед тем как переходить к следующему этапу процесса, руководитель должен беспристрастно определить суть ограничений и только потом выявлять альтернативы. Если этого не сделать, как минимум, будет впустую потеряна масса времени. Еще хуже, если будет выбрано нереалистичное направление действий. Естественно, это усугубит, а не разрешит существующую проблему,

Ограничения варьируются и зависят от ситуации и конкретных руководителей. Некоторые общие ограничения – это неадекватность средств; недостаточное число работников, имеющих требуемую квалификацию и опыт; неспособность закупить ресурсы по приемлемым ценам; потребность в технологии, еще не разработанной или чересчур дорогой; исключительно острая конкуренция; законы и этические соображения. Как правило, для крупной организации существует меньше ограничений, чем для мелкой или одолеваемой множеством трудностей.

Существенным ограничителем всех управленческих решений, хотя иногда вполне устранимым, является определяемое высшим руководящим звеном сужение полномочий всех членов организации. Менеджер может принимать или осуществлять решение только в том случае, если высшее руководство наделило его этим правом.

В дополнение к идентификации ограничений, руководителю необходимо определить стандарты, по которым предстоит оценивать альтернативные варианты выбора. Эти стандарты принято называть критериями принятия решений. Они выступают в качестве рекомендаций по оценке решений.

Например, принимая решение о покупке автомобиля, вы можете ориентироваться на критерии стоимости – не дороже 100 тысяч рублей, экономичности – не менее 100 километров на 10 литров бензина, вместимости – пять взрослых одновременно, привлекательности и хороших характеристик с точки зрения обслуживания.

На этапе формулировки ограничений и критериев принятия решений выполняются следующие операции:

• определение исходных характеристик проблемы с учетом накладывания ограничений;

• уточнение цели и задачи, окончательная их формулировка;

• выбор критериев оценки эффективности решения;

• определение критериев принятия решений;

• обоснование и построение формализованной модели проблемной ситуации;

• выбор метода принятия решения.

Определение альтернатив

Альтернатива – необходимость выбора одного из двух или нескольких возможных решений. На этапе определения альтернатив производится разработка альтернативных вариантов решения проблемы. Альтернативный вариант решения – один из нескольких вариантов решения, соответствующий установленным критериям выбора. Этап определения альтернатив подробно рассмотрен в теме «Целевая ориентация управленческих решений и анализ альтернатив».

Оптимизация решений

Оптимизация решения – это процесс перебора множества факторов, влияющих на результат. Оптимальное решение – это выбранное по какому-либо критерию оптимизации наиболее эффективное из всех альтернативных вариантов решение. Оптимальное решение – наилучшее с точки зрения заданного критерия оптимальности и определенных ограничений.

Поскольку процесс оптимизации дорогостоящий, то ее целесообразно применять при решении стратегических и тактических задач любой подсистемы системы управления. Оперативные задачи должны решаться с применением, как правило, простых эвристических методов.

Методы оптимизации решений подробно рассмотрены в теме «Методы и модели подготовки и принятия решений» в юните 2. В их состав входят:

• анализ и оценка вариантов решений;

• прогнозирование вариантов решений;

• моделирование вариантов решений.

Выбор альтернативы

Если проблема была правильно определена, а альтернативные решения тщательно взвешены и оценены, сделать выбор, то есть принять решение, сравнительно просто. Руководитель просто выбирает альтернативу с наиболее благоприятными общими последствиями. Однако если проблема сложна и приходится принимать во внимание множество компромиссов, или если информация и анализ субъективны, может случиться, что ни одна альтернатива не будет наилучшим выбором. В этом случае главная роль принадлежит хорошему суждению и опыту.

Хотя для менеджера идеально достижение оптимального решения, руководитель, как правило, на практике не мечтает о таковом. Решая проблему, руководитель склоняется к поведению, которое он называет «удовлетворяющим», а не «максимизирующим».

Обычно оптимальное решение не обнаруживается из-за нехватки времени и невозможности учесть всю уместную информацию и альтернативы. В силу этих ограничений руководитель, как правило, выбирает направление действия, которое, очевидно, является приемлемым, но не обязательно наилучшим из возможных.

На этапе выбора альтернативы выполняются следующие операции:

• обоснование возможного варианта решения и выбор дополнительных критериев;

• сбор дополнительной информации;

• экономическое обоснование выбранного решения.

Утверждение и оформление решения

На этапе утверждения решения выполняются следующие операции:

• декомпозиция (разложение, разукрупнение) принятого решения до уровня конкретных исполнителей с увязкой ресурсов и сроков;

• согласование решения с органами управления и исполнителями;

• окончательное оформление и утверждение решения.

Утвержденные решения оформляются определенным установленным образом. Управленческие решения могут быть оформлены письменно в форме документов, на электронных носителях, либо переданы вербальным путем (например, устные распоряжения).

Документ – материальный носитель информации или деловая бумага, юридически подтверждающая какой-либо факт или право на что-то. Документы можно классифицировать следующим образом:

- по уровню иерархии нормативно-методического обеспечения: международное сообщество, страна, регион (республика, край, область), город, село, фирма;

- по правовому статусу: обязательные к исполнению (законы, стандарты, указы, постановления, положения, программы, планы, формальные распоряжения) и рекомендательные (инструкции, методики, рекомендации и т.д.);

- по содержанию: технические (инвестиционные проекты, конструкторско-технологическая документация, методики и т.д.), экономические (технико-экономические обоснования, финансовые, бухгалтерские, налоговые документы, бизнес-планы и т.д.), организационные (организационные проекты, устав, организационные структуры, протоколы, инструкции и т.д.).

В состав обязательных атрибутов документов входят следующие:

• цель документа;

• место поставленной цели (задачи и функции затрагиваемой подсистемы системы управления);

• основание для разработки;

• ссылки на научные подходы и принципы, которые должны соблюдаться при решении задачи;

• потребитель информации;

• нормы и правила использования документа;

• возможный круг исполнителей;

• требования к качеству работ, экономии ресурсов, срокам;

• санкции;

• источники информации.

В методических документах, кроме этих данных, должны быть приведены конкретные методы.

Во всех документах должен быть раздел “Основные положения” и в большинстве – раздел “Информационное обеспечение”. В состав содержания раздела “Основные положения” входят следующие положения:

• основание для разработки;

• актуальность (с точки зрения положения дел в мире, стране, на фирме в данной области);

• назначение документа;

• основные термины и определения;

• область применения документа (кому предназначен);

• органы, контролирующие применение документа;

• ответственность за несоблюдение требований документа.

В состав содержания раздела “Информационное обеспечение” входят следующие положения:

• классификация информации, используемой при применении документа;

• требования к информации;

• источники получения информации;

• технология и технические средства получения (сбора), обработки, передачи, накопления и использования информации.

Документы предлагается оценивать по следующим критериям качества:

1) комплексность документа, т.е. рассмотрение в нем технических, экологических, эргономических, экономических, правовых, организационных и других вопросов в их взаимосвязи, целенаправленность документа;

2) степень соответствия документа (объекта) международным требованиям по экологичности, безопасности, взаимозаменяемости, патентной чистоте, правовой защите и другим вопросам;

3) степень использования мировых достижений и гармонизации, интегрированности документа с мировыми системами;

4) количество примененных при разработке документа научных подходов (системный, маркетинговый, воспроизводственный, функциональный и др.);

5) количество примененных при разработке документа современных методов (функционально-стоимостной анализ, моделирование, прогнозирование, оптимизация и др.); если эти методы рекомендуется применять при разработке объекта, то это требование должно быть четко зафиксировано в документе;

6) экономическая обоснованность управленческих решений;

7) повторяемость документа, его перспективность, масштаб применения;

8) степень опробированности документа в научных кругах, федеральных и региональных органах управления, на практике;

9) имидж организаций-разработчиков документа и квалификация его разработчиков;

10) органы, согласовавшие и утвердившие документ;

11) степень соблюдения стандартов на оформление документа, однозначность понятий, четкость, доступность изложения, наглядность.

Документы, отвечающие перечисленным критериям (требованиям) качества, будут конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках. Качество документа является основным условием обеспечения конкурентоспособности товаров, фирм, страны.

Одним из условий качественного оформления управленческого решения в соответствующем документе является обеспечение высокого качества межотраслевой документации, оформленной в виде государственных стандартов Российской Федерации.

Реализация решений

Реальная ценность решения становится очевидной только после его осуществления. Выполнение решения – практическая реализация исполнителями принятого решения. Процесс решения проблемы не заканчивается выбором альтернативы. Простой выбор направления действий имеет малую ценность для организации. Для разрешения проблемы или извлечения выгоды из имеющейся возможности решение должно быть реализовано. Уровень эффективности осуществления решения повысится, если оно будет признано теми, кого оно затрагивает. Признание решения редко, однако, бывает автоматическим, даже если оно явно хорошее.

Иногда руководитель может возложить принятие решения на тех, кто должен будет его исполнять. Чаще же он вынужден убеждать в правильности своей точки зрения других людей в организации, доказывать людям, что его выбор несет благо и организации, и каждому в отдельности. Некоторые руководители считают попытки убеждения напрасной тратой времени, однако подход типа «прав я или не прав, но начальник я» сегодня в мире образованных людей, как правило, не срабатывает.

Как станет понятно при рассмотрении проблем мотивации и лидерства, шансы на эффективную реализацию значительно возрастают, когда причастные к этому люди внесли в решение свою лепту и искренне верят в то, что делают. Поэтому хороший способ завоевать признание решения состоит в привлечении других людей к процессу его принятия.

Дело руководителя выбирать, кто должен решать. Различные варианты принятия решений с участием других людей связаны с проблемами лидерства.

Тем не менее бывают ситуации, когда руководитель вынужден принимать решение, не консультируясь с другими. Участие работников в принятии решений, подобно любому другому методу управления, будет эффективным далеко не в каждой ситуации.

Более того, твердая поддержка сама по себе еще не гарантирует надлежащего исполнения решения. Полное осуществление решений требует приведения в действие всего процесса управления, в особенности его организующей и мотивационной функций.

Стадия реализации решения состоит из следующих этапов:

- доведение решений и организация их исполнения. Важно организовать выполнение решения как единого комплекса работ с выделением индивидуальных исполнителей;

- мотивация реализации управленческих решений: стимулирование исполнителей, повышение качества работ, экономия ресурсов и соблюдение сроков.

Обратная связь и оценка результатов

Обратные связи – реакция на сообщение, которое помогает отправителю определить степень восприятия информации получателем. Оценка полученного результата – оценка достигнутого состояния системы управления и накопление опыта. Еще одной стадией, входящей в процесс принятия управленческого решения и начинающейся после того, как решение начало действовать, является установление обратной связи. Обратная связь устанавливается с лицом, принимающим решение (руководителем). Система отслеживания и контроля необходима для обеспечения согласования фактических результатов с теми, что ожидались в период принятия решения. Обратная связь позволяет проводить оценку результатов реализации решения.

Стадия обратной связи состоит из следующих этапов:

• контроль реализации управленческих решений;

• экспертиза;

• анализ результатов;

• подведение итогов деятельности;

• выводы и предложения;

• корректирующие воздействия, которые могут заключаться и в корректировке цели и задач.

На стадии обратной связи происходит измерение и оценка последствий решения или сопоставление фактических результатов с теми, которые руководитель надеялся получить. Обратная связь, т.е. поступление данных о том, что происходило до и после реализации решения, позволяет руководителю скорректировать его, пока организации еще не нанесено значительного ущерба. Для сбора и систематизации таких данных необходим учет. Оценка решения руководством выполняется прежде всего с помощью функции контроля, которая входит в состав обратной связи.

Важную роль при контроле реализации управленческих решений играет учет функционирования системы управления. Ведение регулярного, полного и качественного учета функционирования системы управления является одним из основных условий повышения ее эффективности.

Учет должен быть организован по выполнению всех планов, программ, заданий по таким параметрам, как количество, качество, затраты, исполнители и сроки. Учет расхода ресурсов желательно организовать по всем видам ресурсов, выпускаемым товарам, их стадиям жизненного цикла и подразделениям. По сложной технике еще необходимо организовать автоматизированный учет отказов, затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты.

Существуют следующие требования к учету:

• обеспечение полноты, т.е. ведение учета по всем подсистемам системы управления, показателям качества, количества и ресурсоемкости товаров, подразделениям фирмы, товарным рынкам и т.д.;

• обеспечение динамичности, т.е. учет показателей в динамике и использование результатов учета для анализа;

• обеспечение системности, т.е. учет показателей системы управления и ее внешней среды (макросреда страны, инфраструктура региона, микросреда фирмы);

• автоматизация учета на основе компьютерной техники;

• обеспечение преемственности, применяемости и перспективности учета;

• использование результатов учета в стимулировании качественного труда.

Если учет ведется в основном по количественным показателям и его результаты где-нибудь фиксируются, то контрольная функция несколько шире. Контроль, во-первых, может быть количественных показателей и качественных требований, документов и других предметов труда, во-вторых, он может осуществляться в различные периоды. Управленческий учет – функция менеджмента, обеспечивающая сбор, регистрацию и обобщение всей информации, необходимой руководству организации для принятия управленческих решений.

Контроль можно классифицировать следующим образом:

1) по стадии жизненного цикла объекта: контроль на стадии маркетинга, НИОКР, ОТПП, производства, подготовки объекта к функционированию, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта;

2) по объекту контроля: предмет труда, средства производства, технология, организация процессов, условия труда, труд, окружающая природная среда, параметры инфраструктуры региона, документы, информация;

3) по стадии производственного процесса – входной, операционный контроль, контроль готовой продукции, транспортирования и хранения;

4) по исполнителю: самоконтроль, менеджер, контрольный мастер, отдел технического контроля, инспекционный контроль, государственный, международный контроль;

5) по возможности дальнейшего использования объекта контроля: разрушающий и неразрушающий контроль;

6) по принимаемому решению: активный (предупреждающий) и пассивный (по отклонениям) контроль;

7) по степени охвата объекта контролем: сплошной и выборочный контроль;

8) по режиму контроля: усиленный (ускоренный) и нормальный контроль;

9) по степени механизации – ручной, механизированный, автоматизированный, автоматический контроль;

10) по времени контроля – предварительный, текущий, заключительный контроль;

11) по способу получения и обработки информации: расчетно-аналитический, статистический, регистрационный контроль;

12) по периодичности выполнения контрольных операций: непрерывный и периодический контроль.

По первым двум подсистемам системы управления, показанным в таблице 3.1, контроль должен осуществлять лично первый руководитель фирмы, т.к. от обоснованности и реализации этих подсистем зависит эффективность системы управления в целом. Общий контроль по остальным подсистемам первый руководитель может поручить своим замам, службе системы менеджмента либо другим подразделениям.

Нормативы контроля устанавливаются на стадии планирования. Они должны быть обоснованными и выполнимыми, должны иметь некоторый резерв, “буферный” запас. При составлении плана контроля ранее установленные нормативы могут быть скорректированы, т.к. на этой стадии управления имеется больше информации, чем на стадии планирования.

Методы измерения фактических значений нормативов контроля должны быть максимально автоматизированными, обеспечивающими оперативность и однозначность прочтения результатов контроля. Если какой-либо норматив не выполняется, то необходимо тщательно проанализировать ситуацию и своевременно внести изменения в нормативы с тем, чтобы потом не оказаться перед фактом срыва целей фирмы.

2.

При принятии решений широко используется моделирование проблемных ситуаций. Моделирование – процесс исследования реальной системы, включающий построение модели, изучение ее свойств и перенос полученных сведений на моделируемую систему. Модель – это некоторый материальный или абстрактный объект, находящийся в определенном объективном соответствии с исследуемым объектом, несущий о нем определенную информацию и способный его замещать на определенных этапах познания.

При разработке решений широко используются:

- концептуальное моделирование, т.е. предварительное содержательное описание исследуемого объекта, которое не содержит управляемых переменных, играет вспомогательную роль. Модели имеют вид схем, отражающих наши представления о том, какие переменные наиболее существенны и как они связаны между собой;

- математическое моделирование, т.е. процесс установления соответствия реальному объекту некоторого набора математических символов и выражений. Математические модели наиболее удобны для исследования и количественного анализа, позволяют не только получить решение для конкретного случая, но и определить влияние параметров системы на результат решения;

- имитационное моделирование, т.е. воспроизведение (с помощью ЭВМ) алгоритма функционирования сложных объектов во времени, поведения объекта. Имитируются элементарные явления, составляющие процесс, с сохранением их логической структуры и последовательности протекания. Это искусственный эксперимент, при котором вместо проведения испытаний с реальным объектом проводятся опыты на математических моделях.

Выделяют следующие основные этапы построения математических моделей.

1. Содержательное описание моделируемого объекта. Такое предварительное, приближенное представление объекта исследования называется концептуальной моделью. Этот этап является основой для последующего формального описания объекта.

2. Формализация операций. На основе содержательного описания определяется и анализируется исходное множество характеристик объекта, выделяются наиболее существенные из них. Затем выделяют управляемые и неуправляемые параметры, вводят символьные обозначения. Определяется система ограничений, строится целевая функция модели. Таким образом, происходит замена содержательного описания формальным (символьным, упорядоченным).

3. Проверка адекватности модели. По результатам проверки модели на адекватность принимается решение о возможности ее практического использования или о проведении корректировки.

4. Корректировка модели. На этом этапе уточняются имеющиеся сведения об объекте и все параметры построенной модели. Вносятся изменения в модель и вновь выполняется оценка адекватности.

5. Оптимизация модели. Сущность оптимизации (улучшения) моделей состоит в их упрощении при заданном уровне адекватности. В основе оптимизации лежит возможность преобразования моделей из одной формы в другую. Основными показателями, по которым возможна оптимизация модели, являются время и затраты средств для проведения исследований и принятия решений с помощью модели.

Лекция 7