- •Цепи с распределенными параметрами

- •Генерирование и передача электрической энергии

- •Трансформаторы

- •Режим холостого хода. В этом режиме цепь нагрузки разомкнута или нагрузка обладает бесконечно большим сопротивлением.

- •Электрические машины переменного и постоянного тока

- •Электротехника и электроника

- •Часть 1: Основы электротехники

Электрические машины переменного и постоянного тока

Из числа различных видов электрических машин, запитываемых переменным током, самой распространённой является асинхронная бесколлекторная машина (двигатель).

В асинхронных двигателях при работе возбуждается вращающееся магнитное поле, но ротор вращается асинхронно, т.е. с угловой скоростью, отличной от угловой скорости поля.

Асинхронный двигатель был изобретён М.О. Доливо-Добровольским в 1888 г. и до сих пор в основном сохранил первоначальную форму, что определено простотой и дешевизной.

Асинхронные машины малой мощности часто выполняются однофазными, питающимися от двухфазной сети. Они применяются прежде всего в бытовой технике.

Синхронные электрические машины характерны тем, что у них ротор в установившемся режиме вращается с угловой скоростью вращающегося магнитного поля, создаваемого статором. Угловая скорость вращения ротора при этом не зависит от нагрузки на валу, что позволяет их использовать в приводах механизмов, требующих постоянной угловой скорости вращения.

Синхронные электрические машины не так широко распространены, как асинхронные, но в ряде случаев их применение принципиально необходимо.

Основной областью применения синхронных машин является их использование в качестве промышленных генераторов для выработки электрической энергии на электростанциях.

Электрические машины постоянного тока (двигатели и генераторы) допускают плавное регулирование частоты вращения и получения больших пусковых моментов. По этой причине они широко используются в качестве тяговых двигателей на электрическом транспорте, а также для привода различного технологического оборудования.

Электрические машины постоянного тока малой мощности применяются в системах автоматического регулирования не только для привода исполнительных механизмов, но и в качестве датчиков частоты вращения подвижных частей регулируемой системы.

1. Устройство трёхфазной асинхронной машины

Трёхфазная асинхронная машина состоит из двух главных частей: неподвижного статора и вращающегося ротора.

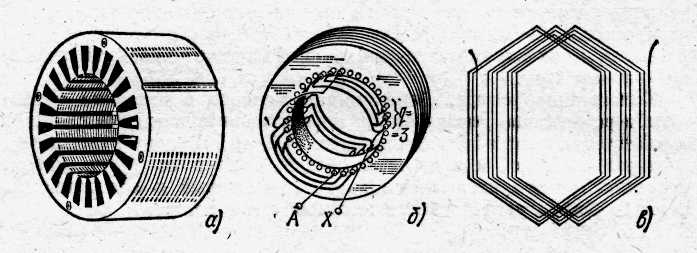

Статор выполняется в виде полого цилиндра из листов электротехнической стали, изолированных друг от друга слоем лака (рис. 69).

а

в

б

А

Х

Рис. 69. Статоры асинхронных машин

В пазах статора размещаются три фазные обмотки. Каждая фазная обмотка содержит одну или несколько катушечных групп, соединённых последовательно и расположенных вдоль окружности статора на равном расстоянии друг от друга. Фазные обмотки соединяются по схемам и ∆ и подключаются к трёхфазной сети.

Токи в фазных обмотках возбуждают в машине вращающееся магнитное поле статора с числом пар полюсов р, равным числу катушечных групп в одной фазной обмотке. Минимальное число фазных обмоток – 3. Катушечные группы каждой фазной обмотки сдвинуты относительно катушечных групп соседней обмотки на угол 120° / р (если полюсов 4, то р = 2, а угол сдвига групп обмоток 60°).

Асинхронные машины различаются в основном устройством ротора. Ротор представляет собой цилиндрический сердечник, выполненный из изолированных пластин электротехнической стали. Сердечник ротора насажен на вал, закрепленный в подшипниках. В пазах ротора располагаются витки обмоток ротора (рис. 70а).

в

а

б

Рис. 70. Конструкция роторов асинхронных машин

В большинстве машин используется короткозамкнутый ротор: обмотки выполняются из медных или алюминиевых стержней, которые вставляются в пазы; торцы стержней замыкаются накоротко кольцами (так называемые «беличьим колесом») (см. рис. 70б). Часто короткозамкнутый ротор выполняется путем заливки пазов ротора расплавленным алюминием.

Обмотки фазного ротора (фазные роторы называются ещё роторами с контактными кольцами) выполняются изолированным проводом. Число обмоток, как правило, имеет то же число обмоток, что и статор (рис. 70в).

Фазные обмотки ротора соединяются на самом роторе «звездой», а свободные концы соединяются с тремя контактными кольцами, укреплёнными на валу машины. К кольцам прижимаются щётки, установленные в неподвижных щеткодержателях. Через кольца и щётки обмотки ротора подсоединены к трёхфазному реостату.

Такое подключение позволяет улучшить условия пуска двигателя (уменьшить пусковой ток и увеличить вращающий момент), а также плавно регулировать скорость двигателя.

Для регулирования частоты вращения асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором обычно служит метод частотного регулирования (за счет плавного регулирования частоты тока в обмотках статора) и метод уменьшения числа пар полюсов вращающегося магнитного поля, при котором частота вращения двигателя изменяется скачком.

Для изменения частоты вращения двигателя с фазным ротором применяется метод реостатного регулирования.

Условные графические обозначения асинхронных двигателей приведены на рис. 71, а общий вид корпуса – на рис. 72.

Рис. 71. УГО АТМ:

а - короткозамкнутый

ротор;

б - фазный ротор

Рис.

72. общий вид корпуса АТМ

Режим работы асинхронной трехфазной машины определяется режимом электромагнитного взаимодействия токов в обмотках статора и ротора.

Пусть угловая частота вращения поля статора п1, а частота вращения ротора п. Величину

![]()

называют скольжением.

В зависимости от величины скольжения асинхронная трехфазная машина (АТМ) может работать в режиме генератора, двигателя или электромагнитного тормоза (рис. 73).

Рис. 73. Зависимость режимов работы АТМ

от величины скольжения

В режиме генератора ротор асинхронной трехфазной машины вращается (за счет энергии внешнего источника, например двигателя внутреннего сгорания) в направлении вращения магнитного поля с частотой вращения большей, чем частота вращения поля. При этом энергия внешнего источника преобразуется в электрическую энергию.

В режиме двигателя ротор асинхронной трехфазной машины вращается в направлении вращения магнитного поля с частотой вращения меньшей, чем частота вращения поля. При этом электрическая энергия внешнего источника преобразуется в энергию вращения вала. Частота вращения зависит от нагрузки на валу и от тормозного момента сил трения.

В режиме электромагнитного тормоза ротор асинхронной трехфазной машины вращается в противоположном направлении вращения магнитного поля статора. При этом энергия на валу внешнего источника преобразуется в тепловую энергию, которая рассеивается в обмотках (на гистерезис и вихревые токи).

2. Двухфазные и однофазные асинхронные двигатели

У двигателей, подключенных к одной фазе сети, для создания вращающегося магнитного поля (а следовательно, начального пускового момента) используются два варианта, в связи с чем двигатели делятся на двухфазные и однофазные.

В двухфазных асинхронных двигателях кроме обмотки, включенной непосредственно в сеть, имеется вторая обмотка, присоединяемая через фазосдвигающую цепь, в качестве которой часто используется конденсатор. Схема такого двигателя представлена на рис. 74 (иное название - конденсаторные двигатели).

Рис. 74. Схема включения

конденсаторного двигателя

Оси этих обмоток,

размещенных в пазах статора, смещены в

пространстве относительно друг друга

на угол

![]() ,

что позволяет получить вращающееся

магнитное поле.

,

что позволяет получить вращающееся

магнитное поле.

При пуске фазосдвигающая цепочка состоит из двух конденсаторов (С и Сп), удовлетворяющих условию создания кругового поля.

При номинальной нагрузке двигателя, если не отключить конденсатор Сп, ток второй обмотки будет отличаться от тока при пуске по величине и фазе, что приведет к эллиптическому вращающемуся магнитному полю и к уменьшению вращающего момента двигателя. Отключение производится центробежным выключателем, когда частота вращения двигателя достигнет 75 – 80 % от номинальной, либо с использованием реле времени.

Двухфазные двигатели широко применяются в автоматических устройствах в качестве управляемых. Их вращающий момент и частота вращения регулируются изменением действующего значения или фазы напряжения на одной из обмоток.

Такие двигатели вместо ротора с короткозамкнутой обмоткой имеют ротор в виде тонкостенного алюминиевого «стаканчика», вращающегося в узком зазоре между статором и неподвижным центральным сердечником (внутренним статором). Двигатель за счёт этого обладает очень малой инерцией, что важно при регулировании.

В однофазных асинхронных двигателях не развивается начальный пусковой момент. Если же ротор такого двигателя тем или иным способом раскрутить, то в дальнейшем ротор двигателя будет вращаться самостоятельно и может создавать значительный вращающийся момент.

Задача пуска чаще всего решается с помощью дополнительной обмотки, подключаемой через фазосдвигающую цепь и отключаемой после пуска двигателя.

Двухфазные и однофазные двигатели широко используются в бытовой технике.

3. Синхронные машины переменного тока

Конструкция синхронной машины переменного тока во многом похожа на конструкцию асинхронной машины, в частности их статоры идентичны.

Ротор синхронной машины переменного тока представляет собой явнополюсный электромагнит или неявнополюсный магнит. Ток в обмотки ротора поступает через контактные кольца и щетки от внешнего источника постоянного тока возбудителя.

Любая синхронная машина может работать в режиме генератора или двигателя.

В режиме генератора необходимо за счет энергии внешнего источника вращать вал, при этом в обмотках статора возбуждается ЭДС. Взаимодействующие магнитные поля ротора и статора создадут тормозной момент, действующий на ротор. Это и означает преобразование механической энергии внешнего источника в электрическую мощность генератора. В этом режиме магнитные полюсы ротора будут как бы тянуть за собой магнитные полюсы статора.

В режиме двигателя взаимодействующие электромагнитные поля ротора и статора создадут вращающий момент, при посредстве которого электрическая энергия сети преобразуется в механическую энергию на валу машины. В этом режиме магнитные полюсы статора будут как бы тянуть за собой магнитные полюсы ротора.

Режим работы синхронной машины изменяется в зависимости от нагрузки на валу. При этом электромагнитные силы играют роль своеобразной упругой связи между ротором и статором.

4. Машины постоянного тока

Электрические машины постоянного тока (ЭПТ) (двигатели и генераторы) находят широкое применение во всех областях техники.

Их основное достоинство – возможность плавного регулирования частоты вращения и возможность получения больших пусковых моментов, что очень важно для тяговых двигателей и привода различного технологического оборудования.

Общим недостатком является сложность конструкции, связанная главным образом со щеточно-коллекторным аппаратом, а также искрение при постоянной коммутации цепей электрической машины.

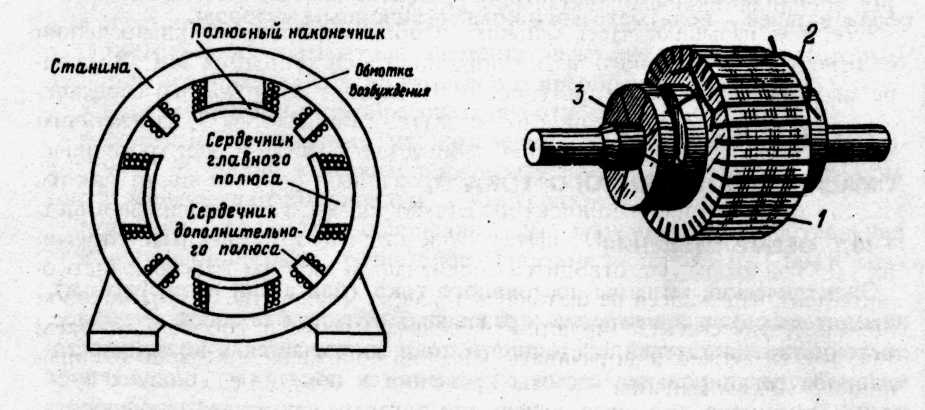

Машины постоянного тока состоят из двух частей: неподвижной и подвижной. Неподвижная часть состоит из станины (корпуса), на которой укреплены главные полюсы для возбуждения главного магнитного потока, и дополнительные полюсы для улучшения управления и коммутации в машине (рис. 75).

2

Полюсный наконечник

Станина

Обмотка возбуждения

3

Сердечник главного

полюса

1

Сердечник

дополнительного полюса

Рис. 75. Конструкция станины

и якоря машины постоянного тока

Главный полюс состоит из сердечника, набранного из листовой стали, и укрепляется болтами к станине. Вокруг главного полюса намотана полюсная обмотка. Свободный конец полюса имеет наконечник, обеспечивающий требуемое распределение магнитного поля.

Станина называется ярмом машины, через нее замыкаются цепи главного магнитного потока Ф. Она изготавливается из литой стали, так как магнитный поток в ней относительно постоянен.

Дополнительные полюсы установлены между основными полюсами. Их обмотки соединяются последовательно с якорем.

Якорем называется часть машины, в обмотке которой при вращении ее относительно главного магнитного поля индуцируется ЭДС (см. рис. 75).

Якорь состоит из зубчатого сердечника, в пазах которого уложены обмотки, и коллектора, насаженного на вал якоря, но изолированного от вала.

Сердечник выполняется из листов электротехнической стали, изолированных друг от друга лаком.

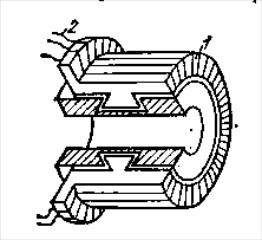

Д

Рис.

76. Коллектор

1

2

Коллектор – это полый цилиндр, собранный из изолированных друг от друга клинообразных пластин, выполненных из меди (рис. 76).

Проводами пластины коллектора соединены с якорными обмотками.

Как и все электрические машины, машина постоянного тока обратима, т.е. может работать как в режиме генератора, если ее якорь вращается иным внешним двигателем, так и в режиме двигателя, преобразуя электрическую энергию в механическую.

Возбуждение главного магнитного поля возможно с помощью либо электромагнитов, либо постоянного магнита (последнее в настоящее время применяется очень редко).

Рабочие характеристики ЭПТ зависят от того, как цепь возбуждения включена по отношению к цепи якоря. Соединение этих цепей может быть параллельным, последовательным, смешанным или независимыми. На рис. 77 представлены условные графические схемы вариантов возбуждения ЭПТ.

Рис. 77. Схемы возбуждения ЭПТ:

а - параллельная; б - последовательная; в - смешанная

У машин с независимым

возбуждением обмотка возбуждения

![]() подключена к независимому внешнему

источнику, ток в ней не зависит от

напряжения на выводах якоря (от нагрузки

машины).

подключена к независимому внешнему

источнику, ток в ней не зависит от

напряжения на выводах якоря (от нагрузки

машины).

У![]() ,

что достигается большим числом витков

в обмотке возбуждения и выполнением ее

проводом тонкого сечения.

,

что достигается большим числом витков

в обмотке возбуждения и выполнением ее

проводом тонкого сечения.

У машины с последовательным возбуждением (рис. 77б) Iя = Iов , так что обмотка возбуждения имеет малое количество витков, выполненных проводом большого сечения. Для таких ЭПТ характерно изменение в широких пределах главного магнитного потока от нагрузки.

В машинах со смешанным возбуждением на каждом полюсе сердечника расположены две обмотки (рис. 77в), одна из которых подключается параллельно якорю, вторая – последовательно с якорем. Такая электрическая машина может быть машиной последовательного возбуждения с небольшой параллельной обмоткой возбуждения или машиной с параллельным возбуждением с небольшой последовательной обмоткой возбуждения.

В большинстве машин со смешанным возбуждением применяется согласованное включение, т.е. создаваемые обмотками МДС складываются.

Во вращающейся обмотке якоря машины постоянного тока индуцируется переменная ЭДС, и для её выпрямления необходим коллектор. Сущность выпрямления поясняется рис. 78.

Рис. 78. К пояснению сущности

выпрямления тока коллектором

Искрообразование под щетками в процессе работы электрической машины ведет к быстрому разрушению коллектора. Причины искрообразования могут быть механическими и электрическими. Механическая причина – это ухудшение контакта между коллектором и щетками за счет неровностей коллектора, дрожания щеток. Электрическая причина - неудовлетворительная коммутация.

Вопросы организации коммутации занимают особое место в теории машин постоянного тока, так как правильная коммутация является залогом успешной работы ЭПТ.

Особо опасный случай неблагоприятной коммутации представляет собой круговой огонь по коллектору. Это мощная электрическая дуга, замыкающаяся непосредственно по коллектору или даже перекидывающаяся непосредственно на станину машины.

Круговой огонь возникает при резком изменении тока в коммутируемой секции обмотки якоря, что вызывает увеличение реактивной ЭДС, а последняя создает мощную дугу между щеткой и краем уходящей пластины коллектора. Эта дуга не гаснет, а растягивается вследствие вращения коллектора. В результате непосредственно на коллекторе возникает короткое замыкание, разрушающее коллектор и щетки.

В настоящее время электроэнергия в промышленных масштабах производится генераторами переменного тока.

Для применения электродвигателей постоянного тока необходимо преобразование переменного тока в постоянный. Это усложняет и удорожает применение двигателей постоянного тока.

В этой связи понятны попытки реализовать работу коллекторного двигателя непосредственно от сети переменного тока.

Для такого использования коллекторного двигателя необходимо:

уменьшить вихревые токи в станине, сильно ослабляющие основной магнитный поток;

уменьшить индуктивность обмотки якоря для увеличения cos ;

улучшить условия коммутации.

В настоящее время первые два условия можно считать удовлетворительно решенными, но путем значительного усложнения и удорожания машины. Третья задача остается нерешенной.

Один из путей ее решения связан с применением более низкой частоты электрической сети за счет понижающих частоту устройств.

Заключение. Электрические машины переменного и постоянного тока широко применяются как в промышленном производстве, так и в быту.

Самой распространенной (особенно в бытовой технике) является асинхронная бесколлекторная машина, применяемая обычно в качестве двигателя. В машине отсутствуют какие-либо легкоповреждаемые или быстро изнашиваемые детали, поэтому она обладает высокой надежностью и низкой стоимостью. Общим недостатком асинхронных машин является относительная сложность и неэкономичность регулирования их эксплуатационных характеристик.

Синхронные электрические машины широко используются в качестве промышленных генераторов для выработки электроэнергии на электростанциях, а также в качестве двигателей для привода механизмов с постоянной угловой скоростью, так как угловая скорость вращения вала таких двигателей не зависит от нагрузки на валу. Общим недостатком синхронных машин является относительная сложность конструкции и сложность регулирования их эксплуатационных характеристик.

В электрических машинах постоянного тока легко реализуется плавная регулировка частоты вращения и получение больших пусковых моментов. По этой причине основная область применения машин постоянного тока – в качестве тяговых двигателей в различном технологическом оборудовании. Маломощные электрические машины постоянного тока применяются в системах автоматического регулирования в приводе исполнительных механизмов, а также в качестве датчиков скорости углового вращения устройств.

Общим недостатком электрических машин постоянного тока является конструктивная сложность, связанная в основном с коллекторно-щеточным устройством, и относительно невысокая надежность, связанная с искрением на коллекторе в процессе работы.

1. Какие машины переменного тока называются асинхронными (снхронными)? 2. Перечислите главные части асинхронной машины. 3. Для чего в теории трехфазных машин введено понятие «скольжение»? 4. Чем отличается короткозамкнутый ротор от фазного ротора у асинхронных машин? 5. В каких режимах может работать асинхронная трехфазная машина? 6. Для чего в двухфазных асинхронных машинах применяется обмотка, подключаемая через конденсатор? 7. Почему необходимо отключение «пускового» конденсатора после запуска двухфазной асинхронной машины? 8. Перечислите достоинства и недостатки асинхронных машин переменного тока. 9. Какие функции выполняют станина и якорь в машинах постоянного тока? 10. Для чего в машине постоянного тока необходим коллектор? 11. В чем причины появления кругового огня на коллекторе и чем он опасен? Перечислите достоинства и недостатки машин постоянного тока.

Библиографический список

Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы.- М.: Высш. шк., 2000.

Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электроника с основами электроники: Учеб. пособие. - М.: Высш. шк., 1998.

Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд, перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1983.

Могилевский М.М. Основы электрорадиотехники. - М.: Радио и связь, 1990.

Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники и связи. - М.: Высш. шк., 2002.

Ушаков В.Н. Основы радиоэлектроники и радиотехнические устройства: Учеб. пособие для радиотехнических вузов. - М.: Высш. шк., 1976.

Оглавление

Введение

Лекция 1. Основные понятия, законы и принципы теории электрических цепей

Лекция 2. Методы расчета сложных цепей постоянного тока

Лекция 3. Методы расчета резистивных линейных электрических цепей

Лекция 4. Символический метод расчета цепей переменного электрического тока

Лекция 5. Мощности гармонических колебаний

Лекция 6. Цепи с распределенными параметрами

Лекция 7. Генерирование и передача электрической энергии

Лекция 8. Трансформаторы

Лекция 9. Электрические машины переменного и постоянного тока

Библиографический список

Кузьмин Александр Александрович