- •1. Предмет и аксиомы теории вероятностей

- •1. Нормальный закон распределения и центральная предельная теорема.

- •2. Классическое определение вероятности. Геометрические вероятности.

- •2. Вычисление среднего и дисперсии биномиального и нормального законов распределения.

- •3. Модель теории вероятностей. Вероятностное пространство.

- •3. Характеристическая функция и её свойства.

- •4. События. Операции над событиями.

- •4. Функция регрессии и ее физическая интерпретация.

- •5. Понятие статистической зависимости. Условные вероятности. Необходимое и достаточное условие независимости событий.

- •5. Кумулянтная функция и её свойства.

- •6. Формула полной вероятности.

- •6. Линейная функция регрессии.

- •7. Формула Байеса.

- •7. Применение линейной функции регрессии в задаче измерения физической величины.

- •8. Теоремы сложения и умножения вероятностей.

- •8. Характеристические и кумулянтные функции нормального, биномиального и пуассоновского законов распределения.

- •9. Определение непрерывной случайной величины и её вероятностное описание.

- •9. Двумерный нормальный закон распределения.

- •10. Определение дискретной случайной величины и её вероятностное описание.

- •1 0. Изменение закона распределения случайной величины при нелинейном преобразовании.

- •11. Числовые характеристики случайных величин. Физическая интерпретация среднего и дисперсии.

- •11. Закон распределения Релея.

- •12. Биномиальный закон распределение и способы его получения.

- •12. Закон распределения Релея-Райса.

- •13. Пуассоновский закон распределения как предельный случай биномиального.

- •13. Производящая функция и её применение при решении задач.

- •14. Локальная и интегральная предельные теоремы Муавра-Лапласа.

- •16. Лемма Маркова.

- •16. Закон распределения Эрланга.

- •17. Регрессионный анализ. Сглаживание экспериментальных зависимостей по методу наименьших квадратов.

- •17. Определение энергетического спектра случайного процесса.

- •18. Методы увеличения длины периода псевдослучайной последовательности.

- •18. Точечные оценки параметров и их свойства.

- •19.Разложение Карунена-Лоэва.

- •19. Определение акф случайного процесса.

- •20. Канонические разложения случайных величин.

- •20. Два определения случайного процесса и их эквивалентность.

- •22. Способы генерирования случайной величины с гауссовым законом распределения.

- •22. Энергетический спектр детерминированного процесса и временная автокорреляционная функция.

- •23. Генерирование случайных чисел методом Неймана.

- •23. Интервальные оценки параметров.

- •24.Проверка простой гипотезы против простой альтернативы.

- •24. Марковские эргодические последовательности.

- •25. Гипотеза о среднем значении случайной величины с нормальным законом распределения при неизвестной дисперсии.

- •25. Определение стационарных случайных процессов. Эргодичность.

- •26. Гипотеза о равенстве двух дисперсий.

- •26. Получение несмещенной оценки дисперсии гауссова закона распределения.

- •27. Имитация двух зависимых событий.

- •27. Закон распределения Эрланга.

- •28. Требования, предъявляемые к свойствам базовой последовательности случайных чисел.

- •28. Гипотеза о равенстве двух средних значений.

- •29. Приближенные методы генерирования случайных чисел с заданным законом распределения.

- •29. Метод моментов при оценке параметров.

- •30. Гипотеза о среднем значении случайной величины с нормальным законом распределения при известной дисперсии.

- •30. Марковские эргодические последовательности.

- •31. Программное генерирование случайных чисел. Алгоритмы.

- •31. Гипотеза о дисперсии нормального закона распределения.

- •32. Получение случайной величины с заданным законои распределения посредством нелинейного преобразования случайной величины с равномерным законом распределения.

- •32. Оценка параметров по методу максимального правдоподобия.

- •33. Критерии согласия Колмогорова и Пирсона.

- •33. Нестационарный пуассоновский поток.

- •34. Линеаризация функции нескольких случайных аргументов.

- •34. Связь между акф и энергетическим спектром случайного процесса.

- •35. Связь нормального закона распределения с гамма-распределением.

- •35. Стационарный пуассоновский поток.

8. Теоремы сложения и умножения вероятностей.

![]()

Теорема сложения вероятностей.

Р(С)=Р(А)+Р(В)-Р(АВ), где Р(АВ) - вероятность одновременного наступления и события А, и события В.

Для несовместных событий:

P(A + B) = P(A) + P(B) - вероятность наступления в результате эксперимента хотя бы одного из двух несовместных событий равна сумме вероятностей этих событий (и вообще для любого числа событий).

![]()

![]()

Теорема умножения вероятностей. Вероятность произведения двух событий (совместного появления этих событий) равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычисленную при условии, что первое событие уже наступило.

![]() Также можно записать:

Также можно записать:

![]()

Доказательство

этой теоремы непосредственно вытекает

из определения условной вероятности.

Если события независимые, то

![]() ,

и теорема умножения вероятностей

принимает вид:

,

и теорема умножения вероятностей

принимает вид:

![]()

В случае произведения

нескольких зависимых событий вероятность

равна произведению одного из них на

условные вероятности всех остальных

при условии, что вероятность каждого

последующего вычисляется в предположении,

что все остальные события уже совершились.

![]()

Из теоремы

произведения вероятностей можно сделать

вывод о вероятности появления хотя бы

одного события. Если в результате

испытания может появиться n

событий, независимых в совокупности,

то вероятность появления хотя бы одного

из них равна

![]()

Здесь событие А обозначает наступление хотя бы одного из событий Ai, а qi – вероятность противоположных событий

8. Характеристические и кумулянтные функции нормального, биномиального и пуассоновского законов распределения.

Н![]() ормальный

ормальный

По определению, характеристическая функция равна:

![]()

Её вычисление сводится к интегралу:

![]()

![]()

Кумулянтная: ψ(u) = ln φ(u) = -1/2u2 σ2

Б![]() иномиальный

иномиальный

Биномиальный закон представляет собой распределение вероятности следующего вида:

![]()

Тогда характеристическая функция для одного испытания имеет вид:

А для n испытаний: φ(u) = (q + peju)n.

Кумулянтная: ψ(u) = ln((q + peju)n) = n·ln(q + peju).

П![]() уассона

уассона

Характеристическая функция по определению:

_

Кумулянтная: ψ(u) = ln φ(u) = x(eju – 1)

9. Определение непрерывной случайной величины и её вероятностное описание.

Кроме дискретных случайных величин, возможные значения которых образуют конечную или бесконечную последовательность чисел, не заполняющих сплошь никакого интервала, часто встречаются случайные величины, возможные значения которых образуют некоторый интервал. Пример такой СВ: отклонение от номинала некоторого размера детали при правильно налаженном технологическом процессе. Такого рода, случайные величины не могут быть заданы с помощью закона распределения вероятностей р(х). Однако их можно задать с помощью функции распределения вероятностей F(х). Эта функция определяется точно так же, как и в случае дискретной случайной величины: F(x) = P(ξ < x). Т.о. и здесь F(х) определена на всей числовой оси, и ее значение в точке х равно вероятности того, что СВ примет значение, меньшее чем х. Функция распределения является неубывающей и Значения функции распределения удовлетворяют неравенствам 0 ≤ F(x) ≤ 1. Вероятность попадания случайной величины в интервал x1 ≤ ξ < x2 равна приращению функции распределения на этом интервале. Случайная величина ξ называется непрерывной, если для нее существует

![]()

неотрицательная кусочно-непрерывная функция φ(x), удовлетворяющая для любых значений x равенству

Функция φ(t)

называется

плотностью

распределения вероятностей,

или кратко, плотностью

распределения.

Если x1

< x2,

то:

![]() (23)

(23)

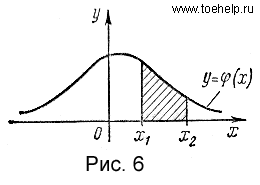

Исходя из геометрического смысла интеграла как площади, можно сказать, что вероятность выполнения неравенств x1 ≤ ξ < x2 равна площади криволинейной трапеции с основанием [x1, x2], ограниченной сверху кривой y = φ(x) (рис. 6).

Т ак

как

ак

как

![]() ,

а

,

а

![]() ,

то

,

то

![]() (24)

(24)

Найдем F′(x)

как производную интеграла по переменной

верхней границе, считая плотность

распределения φ(x)

непрерывной:

![]() (25)

(25)

Заметим, что для непрерывной случайной величины функция распределения F(х) непрерывна в любой точке х, где функция φ(x) непрерывна. Это следует из того, что F(х) в этих точках дифференцируема.

Полагая x1 = x, x2 = x + Δx имеем P(x ≤ ξ < x + Δx) = F(x + Δx) – F(x) = ΔF(x).

В силу непрерывности

функции F(х)

получим, что

![]() , следовательно

, следовательно

![]()

Т. о, вероятность того, что непрерывная случайная величина может принять любое отдельное значение х, равна нулю. Это не значит, что попасть в конкретное значение невозможно. В результате всегда получается конкретное значение, но в случае непрерывной случайной величины имеет смысл говорить о вероятности попадания случайной величины в интервал, а не о вероятности того, что она примет какое-то конкретное значение. Так, например, при изготовлении валика нас не интересует вероятность того, что его диаметр будет равен номиналу. Для нас важна вероятность того, что диаметр валика не выходит из поля допуска.