- •Российская Академия Наук Санкт-Петербургский Научно-исследовательский

- •И проблемы безопасности жизнедеятельности

- •Введение

- •Глава 1.Основные понятия и определения, риск, систематизация чс

- •Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности при чс в системе наук о взаимодействии общества с биосферой

- •1.2. Основные положения теории риска.

- •Методика изучения риска.

- •Другие приемы анализа риска

- •Сравнительные данные различных методов анализа.

- •Чрезвычайные ситуации природного характера

- •Глава 2.Стихийные бедствия

- •2.1 . Землетрясения.

- •2.1.3. Прогноз землетрясений. Сейсмостойкое строительство. Оценка обстановки в очаге поражения при землетрясении.

- •2.1.4. Оценка вероятности поражения объектов в зависимости от их сейсмичности и сейсмостойкости района.

- •Значения величин для регионов снг.

- •2.2.Гидрометеорологические катастрофы

- •2. 2.1 Виды наводнений.

- •Значения коэффициента шероховатости для естественных русел

- •2.2.5. Нагонные наводнения.

- •Энергия атмосферных вихрей

- •Нормативный скоростной напор ветра для разных географических районов

- •Глава3. Техногенные аварии: поражающие свойства взрыва

- •Длительность фазы сжатия

- •Падающая волна, 2 – отраженная волна, 3- головная волна.

- •3.4. Взрыв газовоздушной, пылевоздушной смесей и аэрозоля в помещении.

- •Величина показателя адиабаты газов

- •3.6. Поражающее действие взрыва

- •Скорость звука за фронтом отраженной волны

- •Краткая характеристика степеней разрушения зданий

- •Поражение людейПоражение незащищенных людей может быть непосредственным и косвенным.

- •3.8. Поле давлений и очаг поражения при ядерном взрыве.

- •Глава 4. Радиационный поражающий фактор

- •4.2. Поражающее действие ионизирующего излучения.

- •Лучевая болезнь

- •4.3. Воздействие радиоактивного загрязнения на среду обитания.

- •4.6. Проникающая радиация ядерного взрыва.

- •4.7. Радиоактивное заражение при ядерных взрывах.

- •4.8. Радиоактивное заражение при авариях на атомных электростанциях.

- •Глава 5.Химический поражающий фактор

- •Примечание: Наиболее распространенные 21 ахов в таблице.Кроме того, ниже приводится краткая характеристика каждого вещества в отдельности.

- •Последовательность оценки химической обстановки в мирное время

- •Параметры, характеризующие степень вертикальной устойчивости атмосферы

- •Примечание: свуа в скобках при снежном покрове, ин – инверсия, из – изотермия, кон – конвекция.

- •Глубины возможного заражения ахов, км

- •5.4. Поражающее действие химического оружия.

- •Глава 6. Нефтяное и нефтепродуктовое загрязнение

- •6.1. Чрезвычайные ситуации, связанные с нефтяной индустрией.

- •6.2. Анализ аварийных ситуаций и распределение источников нефтяного загрязнения водных бассейнов.

- •6.4. Влияние выгорания нефтепродуктов на площадь разлива.

- •6.5. Влияние испарения нефтепродуктов на их распространение по водной поверхности.

- •6.7. Гидравлические удары в трубопроводах.

- •6.8. Оценка растекания нефтепродуктов по твердой поверхности.

- •6.9. Испарение разлитых горючих и легковоспламеняющихся жидкостей в неподвижную среду.

- •6.10. Испарение нефтепродуктов в реальных метеоусловиях.

- •Поверхность испарения нефтепродукта

- •Тогда: ,

- •6.12. Пожар разлития нефтепродуктов и пожар в резервуарах.

- •6.13. Поражение человека тепловой радиацией горящих нефтепродуктов.

- •6.14. Оценка риска аварийных ситуаций с нефтью и нефтепродуктами.

- •Матрица «вероятность – тяжесть последствий» [107].

- •Применение диспергентов. Диспергенты - это средства активизации естественного рассеивания нефти с целью облегчения условий ее удаления с поверхности воды до момента, когда она достигнет берега.

- •Глава 7.Терроризм и проблемы безопасности

- •7.1.Из истории терроризма

- •Субъекты террористических действий

- •Средства, используемые для проведения террористических актов

- •Объекты воздействия

- •7.2.Виды терроризма

- •Классификация терроризма приведена на рис.7.2

- •По масштабам терроризма

- •По видам терроризма

- •Электрон-

- •7.3.Проблемы безопасности при чс, связанных с терроризмом

- •Признаки наличия взрывных устройств:

- •Глава 8. Мониторинг и регистрация чс на основе аэро-космических средств Введение

- •8.1.Регистрация ядерных аварий на основе аэрокосмических средств

- •Методы дистанционного зондирования нефтегенных загрязнений

- •Аварийные разливы нефти

- •8.4.Спутниковое зондирование природных бедствий

- •Глава 9. Аспекты нездоровья людей в экстремальных ситуациях

- •Средние дозы облучения населения от различных источников радиации [186-194]

- •9.3.Социально-экологические аспекты нездоровья человека

- •Экологически чистая пища, как элемент здоровья людей

- •Заключение

- •Глава 10. Информационные технологии безопасности при чс

- •10.1. Географические информационные технологии безопасности при чс

- •Заключение

- •Литература

Значения коэффициента шероховатости для естественных русел

№ |

Характеристика русла |

N |

1 |

Русла в весьма благоприятных условиях (чистые, прямые в плане) |

0,025 |

2 |

Русла больших и средних рек равнинного типа в благоприятных условиях состояния ложа |

0,033 |

3 |

Сравнительно чистые русла равнинных водотоков в обычных условиях (извилистые с некоторыми неправильностями в направлениях струй или же прямые, но с неправильностями в рельефе дна) |

0,040 |

4 |

Русла больших и средних рек, значительно засоренные, извилистые и частично заросшие, каменистые, с непокойным течением |

0,050 |

5 |

Порожистые участки равнинных рек. Значительно заросшие, неровные, плохо разработанные поймы (промоины, кустарники, деревья) с наличием заводей. |

0,067 |

6 |

Реки болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти стоячая вода) |

0,133 |

Принято естественные русла аппроксимировать зависимостью вида [37]

![]() ,

(2.47),

,

(2.47),

где S - площадь поперечного сечения русла; h - высота от дна русла; A, m - параметры параболы. Такие русла называются обобщенными параболическими.

Ширина русла находится по отношению

![]() ,

(2.48).

,

(2.48).

Параметры A, m имеют значения

![]() ,

,

![]() (2.49).

(2.49).

Параметры А, m для реальных русел определяют следующим образом. По данным топографических карт в заданном створе строят поперечное сечение русла до заданной высоты h. По результатам построения находят значения S и h. Используя соотношения (2.11), вычисляют величины А и m. Рекомендуется параметры А и m находить как средние значения по результатам аналогичных построений в нескольких створах.

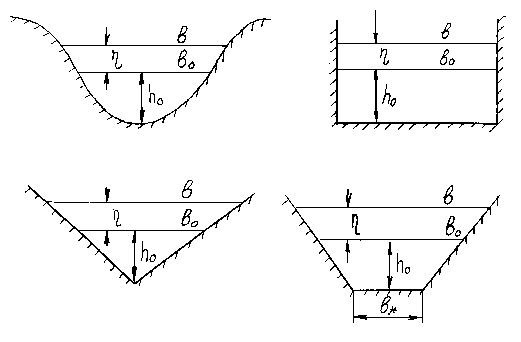

В частных случаях прямоугольного, треугольного и трапецеидального русла значения А и m могут быть представлены в виде:

![]()

-

для всех перечисленных русел;

-

для всех перечисленных русел;

![]() -

для прямоугольного русла

-

для прямоугольного русла

![]() -

для треугольного русла;

(2.50).

-

для треугольного русла;

(2.50).

![]() -

для

-

для

трапецеидального русла.

В этих соотношениях S0 -площадь поперечного сечения бытового потока; величины b0, b*, h0, связанные с параметрами русла и бытового потока, показаны на рис. 2.5

Рис. 2.5.

Ф ормы

русел: а - параболическое, б - прямоугольное,

в - треугольное,

ормы

русел: а - параболическое, б - прямоугольное,

в - треугольное,

г - трапецеидальное

Согласно соотношениям (2.6), (2.7) скорость бытового потока составляет

![]() (2.51).

(2.51).

Тогда скорость потока при половодье можно представить в виде

(2.52).

(2.52).

Максимальный расход при половодье

(2.53).

(2.53).

Максимальный подъём уровня воды

(2.54)

(2.54)

Величина

![]() ,

определяющая значение

,

определяющая значение

![]() ,

зависит от ряда факторов: запасов снежной

массы в бассейне реки, температуры

воздуха, выпадения осадков, ускоряющих

сход снежного покрова. Учёт этих факторов

(вместе с данными многолетних наблюдений)

непосредственно влияет на достоверность

прогноза о масштабах затопления при

половодье.

,

зависит от ряда факторов: запасов снежной

массы в бассейне реки, температуры

воздуха, выпадения осадков, ускоряющих

сход снежного покрова. Учёт этих факторов

(вместе с данными многолетних наблюдений)

непосредственно влияет на достоверность

прогноза о масштабах затопления при

половодье.

Размеры зоны затопления определяются по отметкам на топографической карте, соответствующим высоте подъема уровня воды “”.

Для предварительных оценок могут быть использованы данные табл. 2.9 и 2.10 [34-37].

Таблица 2.9

Максимальные расходы воды в периоды половодья рек.

Площадь водосбора, км2 |

500 |

1000 |

10 000 |

Расход Qm, м 3 / с |

100 ...400 |

400... 1500 |

1500... 4500 |

Таблица 2.10

Возможные размеры зон затопления в зависимости от уровня

подъема воды.

Высота

подъема воды

|

1,5...2 |

2...4 |

4...6 |

6..14 |

Зона затопления, км2 |

10 |

10...100 |

100...1000 |

1000 |

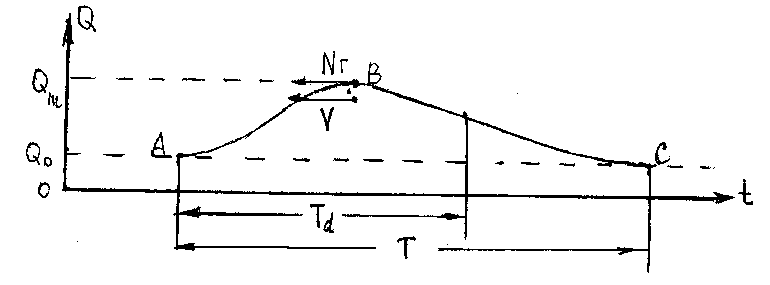

2.2.3 Паводок Опасность паводкового наводнения состоит в том, что оно может быть неожиданным, например, при прохождении ливневых дождей в ночное время. При паводке имеет место сравнительно кратковременный подъем воды, вызываемый ливневыми дождями или бурным таянием снега. На рис. 2.6 приведен гидрограф расхода ливневого паводка. Он состоит из восходящего участка, начинающегося в точке А, гребня В и затем нисходящего участка, оканчивающегося в точке С; точку А называют фронтом паводковой волны

На этом рисунке: Td - продолжительность выпадения осадков, Т - продолжительность паводка, Qm - максимальный расход, Q0 - бытовой расход.Паводок относится к нестационарным течениям. При определении параметров водного потока при паводке пользуются системой уравнений Сен-Венана (2.1) (без упрощающих допущений, принимаемых для описания течения жидкости при половодье). Решение системы (2.1) выполняется численно с помощью ЭВМ.

Р ис.

2.6 Гидрограф ливневого паводка

ис.

2.6 Гидрограф ливневого паводка

Паводок – это волновое движение. Скорость фронта паводка вычисляется по формуле

![]() ,

(2.55)

,

(2.55)

где

![]() - скорость и глубина основного потока

соответственно;

- скорость и глубина основного потока

соответственно;![]() - коэффициент, зависящий от формы русла

(для реальных русел приближенно

принимают

0,8).

- коэффициент, зависящий от формы русла

(для реальных русел приближенно

принимают

0,8).

Скорость гребня паводка

,

(2.56)

,

(2.56)

где - подъем уровня воды при прохождении паводка.

Для определения величины используется формула (2.54), где в данном случае максимальный расход находят по соотношению [34-37]

![]() (2.57),

(2.57),

где

- максимальный расход, м3/с;

![]() -

расход до выпадения осадков, м3/с;

-

расход до выпадения осадков, м3/с;![]() -

интенсивность осадков, мм/час;

-

интенсивность осадков, мм/час;

![]() -

площадь района выпадения осадков в

бассейне реки, км2;

-

площадь района выпадения осадков в

бассейне реки, км2;

![]() -

коэффициент, учитывающий долю стока

осадков в реку (обычно0k1,

в приближенных расчетах для оценки

максимально возможного паводка

допускается принимать k1).

-

коэффициент, учитывающий долю стока

осадков в реку (обычно0k1,

в приближенных расчетах для оценки

максимально возможного паводка

допускается принимать k1).

Высота паводка на расстоянии Х от наблюдаемого створа оценивается по соотношению [37]

,

(2.58)

,

(2.58)

где С1, C2 - константы, определяемые по наблюдениям высоты паводка в двух створах.

2.2.4 Волна прорыва при разрушении плотин гидроузлов. Оценка состояния зданий, сооружений в зоне затопления волной прорыва.

При авариях, сопровождающихся разрушением плотины, запасенная потенциальная энергия водохранилища высвобождается в виде волны прорыва (типа мощного паводка), образующейся при изливе воды через проран (брешь) в теле плотины. Волна прорыва распространяется по речной долине на сотни километров и более.

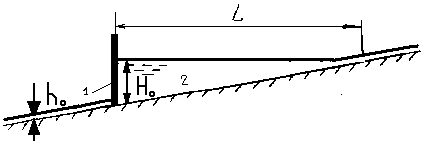

Оценим величину запасенной энергии водохранилища на следующем примере. Пусть глубина воды у плотины в верхнем бьефе Н0= 55 м, в нижнем бьефе h0=5м, длина плотины В=5000 м, длина водохранилища L= 40.000 м, рис. 2.7.

1

2

Рис. 2.7. Схема водохранилища.1 – плотина, 2 – водохранилище.

Потенциальная энергия водохранилища может быть найдена по соотношению

![]()

Здесь

![]() - плотность воды, кг/м3,

g = 9,81 м/с2

– ускорение свободного падения.

- плотность воды, кг/м3,

g = 9,81 м/с2

– ускорение свободного падения.

Для

сравнения энергия ядерного взрыва

мощностью q = 106

т (в тротиловом эквиваленте) составляет

![]() Дж.

Дж.

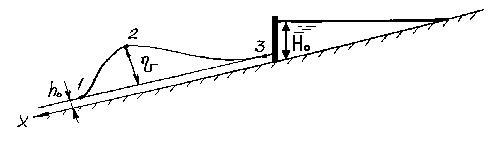

Основными

параметрами волны прорыва являлся:

высота гребня

![]() ,

наибольшая скорость течения Vm,

время прихода фронта tФ,

гребня tГ,

хвоста tX.

На рис. 35 показано продольное сечение

волны прорыва.

,

наибольшая скорость течения Vm,

время прихода фронта tФ,

гребня tГ,

хвоста tX.

На рис. 35 показано продольное сечение

волны прорыва.

Р ис.

2.8. Волна прорыва.

ис.

2.8. Волна прорыва.

1

– фронт волны, 2 – гребень, 3 – хвост, H0

-

глубина

водохранилища, h0

– уровень

воды в реке,![]() - высота гребня волны.

- высота гребня волны.

Для определения параметров волны прорыва решается полная система уравнений Сен- Венана (2.39) и некоторые результаты полученного решения приведены, например, в [22,34-37].

В

качестве примера в табл. 2.11 и 2.12 приведены

данные по величинам![]() при распространении волны прорыва по

схематизированному прямоугольному

руслу для трех характерных гидроузлов

равнинного и предгорного типов при

ширине прорана Bпр

при распространении волны прорыва по

схематизированному прямоугольному

руслу для трех характерных гидроузлов

равнинного и предгорного типов при

ширине прорана Bпр

![]() 0.5

В, где В – длина плотины. Это случай,

близкий к полному разрушению плотины.

Более полные данные по параметрам волны

прорыва при различных значениях, Bпр,

0.5

В, где В – длина плотины. Это случай,

близкий к полному разрушению плотины.

Более полные данные по параметрам волны

прорыва при различных значениях, Bпр,![]() изложены в литературе [37,].

изложены в литературе [37,].

Таблица 2.11

Параметры волны прорыва.

H0, м |

i |

X, км |

|

|

|

|

|

20 |

10-4 |

10 50 100 250 |

7.5 7.0 6.5 5.5 |

1.8 1.2 0.9 0.55 |

1.3 12 27 84 |

4.8 24 48 120 |

|

40 |

10-4 |

10 50 100 250 |

16.5 14.8 13.4 11.5 |

3.1 1.8 1.4 0.9

|

0.7 6.4 15 45 |

3.4 18 36 83 |

|

100 |

10-3 |

10 50 100 250 |

34 29 25 20 |

9.0 6.6 5.6 4.5 |

0.25 1.7 3.8 11 |

0.6 3.4 6.0 15 |

|

В

приближенных расчетах, носящих оценочный

характер, влияние формы и коэффициента

трения русла на величины

![]() учитываются с помощью соотношений:

учитываются с помощью соотношений:

(2.59)

(2.59)

где

![]() ,Vm

,

,Vm

,![]() ,

,![]() - высота гребня, максимальная скорость

течения воды, время прихода фронта,

время прихода гребня волны прорыва,

распространяющейся по руслу произвольной

формы;

- высота гребня, максимальная скорость

течения воды, время прихода фронта,

время прихода гребня волны прорыва,

распространяющейся по руслу произвольной

формы;

![]() ,

Vm0,

,

Vm0,![]() ,

,

![]() - аналогичные параметры волны прорыва,

распространяющейся по схематизированному

прямоугольному руслу (данные табл.2.12.).

- аналогичные параметры волны прорыва,

распространяющейся по схематизированному

прямоугольному руслу (данные табл.2.12.).

В этих соотношениях М – параметр, учитывающий форму русла, определяемый по формулам (2.50); n – коэффициент трения русла, см. табл. 2.8

Следует отметить, что строгий расчет параметров волны прорыва достаточно сложен. Например, для определения высоты гребня волны необходимо учитывать несколько коэффициентов, определяющих размеры прорыва, соотношение между напором воды на плотину Н0 и глубиной основного потока h0 , между уклонами дна в нижнем и верхнем бьефах (ниже и выше плотины), резкие сужения и расширения русла, повороты русла[22,37].

Распространение волны прорыва приводит к затоплению речной долины ниже плотины по течению реки как это было на реках Северного Кавказ в 2002 г.. Кроме того, волна прорыва обладает мощным поражающим действием.

Критическими

параметрами, определяющими поражающее

действие волны прорыва, являются глубина

потока

![]() и скорость течения

и скорость течения

![]() (табл. 2.12). Допускается некоторое

отклонение значений

,

от данных, приведенных в этой таблице,

при сохранении условия

(табл. 2.12). Допускается некоторое

отклонение значений

,

от данных, приведенных в этой таблице,

при сохранении условия

![]() .

.

Таблица 2.12

Поражающее действие волны прорыва.

Сооружение |

Степень поражения |

|||||

Сильное разрушение |

Среднее разрушение |

Слабое Разрушение |

||||

|

, м |

|

, м |

,м/с |

, м |

|

Промышленные здания с тяжё- лым металлическим каркасом. |

7 – 8 |

3 – 4 |

6 |

3

|

3

|

1,5 |

Промышленные здания с легким металлическим каркасом. |

5 – 6 |

2,5–3 |

3,5 |

2 |

2 –2,5 |

1,5 |

Кирпичные здания (4 этажа и более) |

5 – 6 |

3 |

4 |

2,5 |

2,5 |

1,5 |

Кирпичные здания (1-3 этажа) |

4 |

2,5 |

3 |

2 |

2 |

1 |

Деревянные дома (1-2 этажа) |

3,5 |

2 |

2,5 |

1,5 |

1 |

1 |

Сборные деревянные дома. |

3 |

2 |

2,5 |

1,5 |

1 |

1 |

Необходимо

отметить, что в табл.2.12 критерии

безусловного поражения (полного

разрушения) и безопасности зданий

отсутствуют. В приближенных расчетах

при отсутствии указанных данных за

значение параметра определяющего

нижнюю границу безусловного поражения

сооружения, допустимо принять (с

определенными оговорками) верхнее

значение

![]() ,

при котором имеют место сильные

разрушения. Одновременно за значение

параметра, определяющего границу

безопасности, допустимо принять

нижнее значение

,

при котором имеют место слабые разрушения.

Последующий расчет вероятности поражения

сооружения проводится по формулам

(1.15) – (1.19).

,

при котором имеют место сильные

разрушения. Одновременно за значение

параметра, определяющего границу

безопасности, допустимо принять

нижнее значение

,

при котором имеют место слабые разрушения.

Последующий расчет вероятности поражения

сооружения проводится по формулам

(1.15) – (1.19).