- •1. Общие положения

- •1.1 Введение

- •1.2. Условия проведения лабораторных работ

- •1.3. Порядок проведения лабораторных работ

- •1.4. Составление отчета

- •2. Лабораторная работа №1 "Индицирование ступени поршневого компрессора"

- •2.1. Цель и задачи работы

- •2.2. Индицирование. Устройство и принцип действия индикаторов.

- •2.3. Описание индикатора маи-2. Принцип действия.

- •2.4. Работа с индикатором при записи индикаторной диаграммы

- •2.5. Индицирование ступеней компрессора эк-16

- •Геометрические параметры ступеней компрессора эк-16

- •2.6. Подготовка к обработке индикаторной диаграммы

- •2.7. Определение индикаторной работы (мощности) и относительных величин газодинамических потерь при всасывании и нагнетании

- •2.8. Определение коэффициентов λV, λр и показателей политроп конечных параметров процессов сжатия m и расширения n

- •2.9. Анализ характера кривых отдельных процессов и результатов обработки диаграммы

- •2.10. Требования к отчету

- •3. Лабораторная работа №2 "Испытание многоступенчатого компрессора высокого давления"

- •3.1. Цель и задачи работы

- •3.2. Измеряемые параметры и представление результатов

- •3.3. Порядок проведения работы

- •3.4. Обработка опытных данных

- •3.5. Требования к отчету

2.3. Описание индикатора маи-2. Принцип действия.

Электромеханический индикатор МАИ-2 предназначен для записи индикаторных диаграмм компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других поршневых машин с частотой вращения вала до 85 с-1 и давлении в исследуемой полости не более 15 МПа. Индикатор обеспечивает запись диаграмм в 10 различных масштабах по оси давлений путем замены пружин и плунжерных пар. Размеры диаграмм по оси давлений до 180 мм и по оси угла поворота – 360 мм. Точность записи находится в пределах 1,5%.

Индикатор состоит из 4 отдельных узлов, связанных между собой электрической и пневматической системами:

приемника давления;

записывающей части индикатора;

отметчика мертвой точки;

пульта управления.

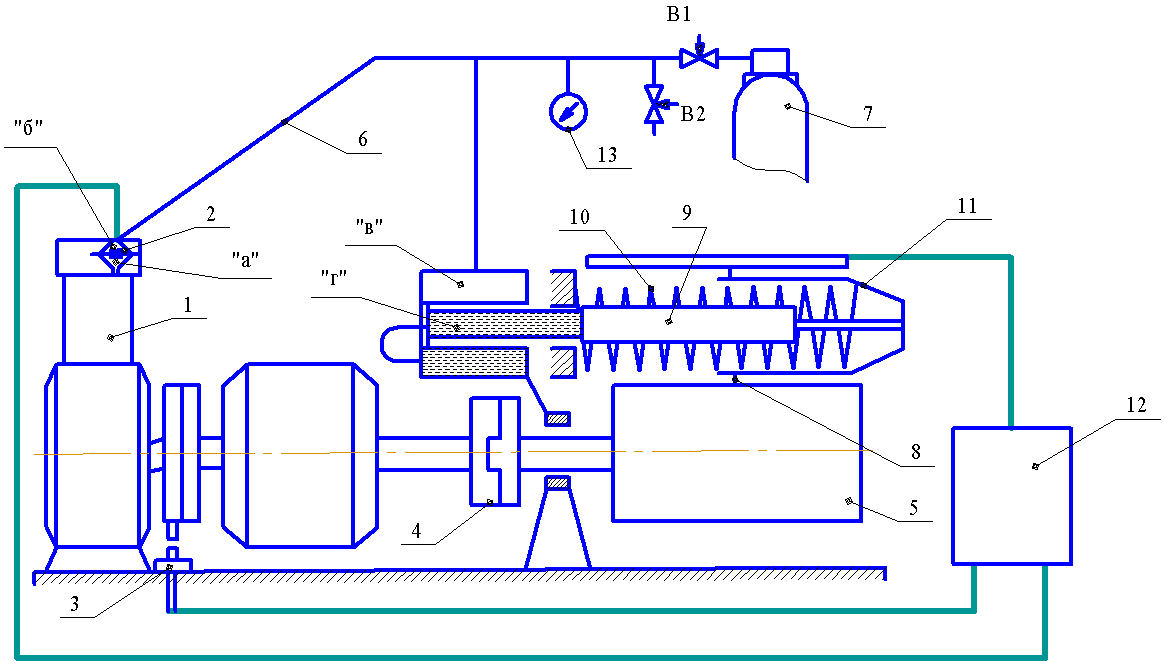

На рис. 1 схематично показано устройство индикатора. Записывающая часть индикатора соединена муфтой 4 с валом электродвигателя, обеспечивающего непосредственный привод исследуемого компрессора 1.

Барабан 5 записывающего устройства вращается синхронно с коленчатым валом компрессора. На боковой поверхности барабана нанесена разметка, соответствующая углу поворота вала, а с помощью прорези на боковой поверхности на барабане закрепляется лист термочувствительной бумаги. Связь индикатора с исследуемым компрессором осуществляется через датчик давления 2, в котором имеются две полости, разделенные упругой мембраной. Полость "а" соединена с рабочим пространством исследуемой полости ступени компрессора. Полость "б" через вентиль В1 соединена с баллоном сжатого воздуха 7. По желанию оператора в полости "б" может быть установлено произвольное наперед заданное давление; эта же полость соединена с гидросистемой "в" записывающего устройства индикатора.

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

«б»

«а»

«в»

«г»

В1

В2

Рис. 1. Устройство индикатора МАИ-2

1 – компрессор; 2 – датчик давления; 3 – отметчик мертвой точки; 4 – муфта; 5 – барабан;

6 – пневматическая система; 7 – баллон; 8 – искровой разрядник; 9 – плунжер; 10 – пружина, 11 – корпус разрядника; 12 – тиратронный преобразователь; 13 – манометр

Мембрана является чувствительным элементом, прогиб которой в ту или иную стороны указывает на соотношение давлений в полостях «а» и «б». При равенстве давлений мембрана будет занимать нейтральное положение. В случае, когда давление газа в пневматической системе больше, чем давление газа в цилиндре, мембрана прогнется и ее центр переместится в сторону полости «а»; при обратном перепаде давлений мембрана выгнется в другую сторону и ее центр переместится в сторону полости «б». Для того, чтобы зафиксировать перемещение мембраны в приемнике давления, со стороны пневматической системы установлен контакт. Зазор между мембраной в нейтральном положении и контактом очень мал (0,02-0,03 мм), поэтому при минимальном избытке давления газа в цилиндре (0,002-0,005 МПа) мембрана будет касаться контакта и замыкать электрическую цепь индикатора.

Ток в электрической цепи индикатора возникает лишь в моменты замыкания и размыкания мембраны с электроконтактами датчика давления. Следовательно, замыкание или размыкание электрической цепи будет происходить при давлении газа в цилиндре практически равном давлению газа в пневматической системе. В случае записи процессов с очень малой амплитудой изменения давления во времени перепад давлений на мембране, соответствующий её прогибу необходимо учитывать.

Записывающее устройство индикатора кроме барабана содержит измерительный механизм, представляющий собой пружинно-поршневой манометр. Его основными элементами являются: искровой разрядник 8 и сменная плунжерная пара 9 с калиброванной пружиной 10. Путем замены плунжерной пары и пружин достигается возможность записи индикаторных диаграмм в широком диапазоне давлений.

Работа прибора осуществляется следующим образом. При открытии вентиля В1 сжатый воздух из баллона 7 поступает в полости "б", "в" и "г", где устанавливаются одинаковые давления, несколько превышающие максимально возможное давление в исследуемой рабочей полости. В этом случае мембрана прогибается в сторону полости «а» и постоянно замкнута на корпус через нижние контакты, что исключает появление тока в электрической цепи индикатора. Под действием давления в полости "г" плунжер передвигается, растягивая пружину, и перемещает искровой разрядник вдоль поверхности барабана, на боковой поверхности которого закреплена термочувствительная бумага. Таким образом, направление образующей барабана соответствует оси давлений на экспериментальной индикаторной диаграмме, а положение разрядника – предельно возможному давлению в исследуемой рабочей полости.

При работающем компрессоре и плавном открытии вентиля В2 давление в полостях «б», «в» и «г» будет постепенно снижаться и при каком-то угле поворота коленчатого вала наступит момент равенства давлений в полостях "а" и ''б", что приведет к размыканию мембраны с нижним контактом датчика давления в результате чего в электрической цепи индикатора появится электрический ток. В этот момент искровой разрядник будет находиться в определенном положении в направлении образующей барабана, соответствующем давлению в полости "б". Электрический сигнал преобразуется в тиратронном преобразователе 12 и в виде импульса высокого напряжения (14 – 18 кВ) подается на искровой разрядник. Между наконечником разрядника и поверхностью барабана образуется искра, которая оставляет точку на поверхности термочувствительной бумаги.

По мере снижения давления в полостях «б», «в» и «г» от рmax до рmin на термочувствительной бумаге записывается развернутая индикаторная диаграмма, состоящая из большого числа точек ("замыкание" и "размыкание"), каждая из которых принадлежит одному из Z-го числа циклов. Количество циклов Z при заданной частоте вращения вала исследуемого компрессора пропорционально времени снижения давления в процессе индицирования (обычно не более 1 минуты) от рmax до рmin. В итоге получается индикаторная диаграмма "осредненная" по нескольким сотням циклов, на которой можно видеть "разброс" давления как по величине, так и по углу поворота коленчатого вала. Такой принцип записи индикаторной диаграммы позволяет растягивать процесс индицирования по времени и снижать влияние сил трения, возникающих в записывающем механизме.

Для отметки положения поршня в ВМТ служит индуктивный отметчик, состоящий из неподвижно закрепленных катушек 3 и ферромагнитного сердечника, закрепленного на маховике (полумуфте) компрессора. Отметчик срабатывает в тот момент, когда мимо магнитопровода катушек проходит сердечник, вращающийся вместе с муфтой. В этот момент в обмотках катушек индуцируется ЭДС, которая усиливается в тиратронном преобразователе и в виде импульса высокого напряжения подается на искровой разрядник.