- •Введение

- •Глава 1. Наука картография

- •1.1. Наука картография и ее связь с другими науками

- •Краткий обзор истории использования карт

- •1.3. Основные направления использования карт в научных исследованиях

- •1.4. Географическая карта. Элементы, ее составляющие

- •1.5. Классификация карт

- •Глава 2. Форма и размеры земли

- •2.1. Развитие представлений о форме Земли. Геоид. Эллипсоид ф. Н. Красовского

- •2.2. Влияние кривизны Земли на картографическое изображение местности. План и карта

- •Глава 3. Топографические карты

- •3.1. Свойства и сферы использования топографических карт

- •3.2. Математическая основа топографической карты

- •3.2.1. Система географических координат

- •3.2.2. Геодезическая основа

- •3.2.3. Проекция топографических карт рф

- •3.2.4. Номенклатура топографических карт

- •3.2.5. Масштаб топографической карты

- •3.2.6. Компоновка листа топографической карты

- •3.3. Содержание топографических карт

- •3.3.1. Основные принципы построения системы условных знаков

- •3.3.2. Геодезические пункты

- •3.3.3. Населенные пункты и отдельные строения

- •3.3.4. Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты

- •3.3.5. Дороги и дорожные сооружения

- •3.3.6. Гидрография и гидротехнические сооружения

- •3.3.7. Рельеф

- •3.3.8. Растительный покров и грунты

- •3.3.9. Границы

- •Глава 4. Понятие о съемках местности

- •4.1. Виды съемок местности

- •4.2. Понятие о государственной геодезической сети

- •4.2.1. Государственная геодезическая сеть

- •4.2.2. Ошибки измерений

- •4.3. Наземные съемки высокой точности

- •4.3.1. Теодолитная съемка

- •4.3.2. Инструментальное измерение расстояний на местности

- •4.3.3. Нивелирование

- •4.4. Плановые съемки низкой точности

- •4.4.1. Буссольная (компасная) съемка

- •4.4.2. Глазомерная съемка

- •4.5. Дистанционные виды съемок

- •4.5.1. Аэрофотосъемка. Дешифрирование аэрофотоснимков

- •4.5.2. Использование космических снимков в картографии

- •Черно-белые снимки в разных спектральных зонах

- •Цветные синтезированные спектрозональные снимки

- •Глава 5. Мелкомаштабные карты

- •5.1. Особенности мелкомасштабных карт

- •5.2. Математическая основа карт

- •5.2.1. Масштаб мелкомасштабных карт

- •5.2.2. Картографические искажения

- •5.2.3. Понятие о картографической проекции

- •5.2.4. Классификация картографических проекций

- •5.2.5. Распознавание и применение картографических проекций

- •5.2.6. Компоновка мелкомасштабных карт

- •5.3. Картографическое содержание

- •5.3.1. Условные знаки мелкомасштабных карт

- •5.3.2. Подписи на картах

- •5.3.3. Передача географических названий на картах

- •5.3.4. Легенда карты

- •5.3.5. Картографическая генерализация

- •5.4.Обзорные общегеографические карты

- •5.4.1. Содержание обзорных общегеографических карт

- •5.4.2. Изображение рельефа на мелкомасштабных общегеографических картах

- •Глава 6. Тематические карты

- •6.1. Особенности тематических карт

- •6.2. Способы отображения информации на тематических картах

- •Глава 7. Серии карт и атласы

- •7.3. Классификация атласов

- •Глава 8. Технология создания карт

- •8.1. Принцип создания и обновления топографических карт с применением материалов аэрофотосъемки

- •8.2. Компьютерные технологии создания карт

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

5.2. Математическая основа карт

5.2.1. Масштаб мелкомасштабных карт

На листе (плоскости) мелкомасштабной карты могут быть показаны большие по площади территории. Но Земля — геоид — эллипсоид вращения — шар, т. е. сфера. Поэтому при создании карты возникает задача «развернуть» сферу в плоскость с минимальными искажениями.

Если глобус Земли разрезать на любое количество долей, каждая из них будет представлять часть сферы (пусть бесконечно малую). Чтобы такую часть превратить в плоскость, придется смириться с возникновением целого ряда ошибок.

Одним из обязательных условий перехода от местности к карте является сохранение непрерывного изображения поверхности Земли.

Следовательно, чтобы часть сферы показать на плоскости, нужно либо растянуть ее по краям (полюсам) не разрывая, либо сжать в центре (на экваторе), либо и то и другое одновременно. Растянуть — значит увеличить отрезок на карте, естественно, его величина на местности останется неизменной (увеличить числитель дроби, не меняя ее знаменателя), т. е. увеличить масштаб. Сжать — значит, уменьшить масштаб. Эти операции в разных точках карты и по разным направлениям будут иметь неодинаковое значение. Таким образом, мы получаем в каждой точке карты свой масштаб. Он называется частным масштабом карты. Перенести на плоскость любую фигуру, полностью соответствующую фигуре на сфере, нельзя именно из-за разности в величинах частных масштабов в разных частях карты.

Величина масштаба, подписанная на карте, показывает общую степень уменьшения модели и называется главным масштабом карты. Его величина постоянна только для определенных линий (например, меридианов на карте России в проекции В. В. Красовского) или точек (например, точки пересечения центрального меридиана и экватора на карте Африки в проекции Ламберта), в других точках карты масштабы будут иметь другие значения (значения частных масштабов). Исходя из сказанного выше, дадим определение масштаба мелкомасштабной карты.

Масштаб мелкомасштабной карты есть отношение бесконечно малого отрезка на карте (точки) к соответствующему ему отрезку на земной поверхности — точнее, к горизонтальной проекции этого же отрезка на уровенной поверхности.

На топографической карте показан главный масштаб — средний для всего листа карты. Его значение практически одинаково в любой точке листа, поскольку ошибки в длинах линий и площадях на всем листе не превышают графической точности карты. Определение масштаба топографической карты по этой причине отличается от определения масштаба мелкомасштабной карты.

На мелкомасштабной карте обязательно подписывается численный масштаб (например, 1:4 000 000). Остальные виды масштабов — именованный и линейный — могут быть не показаны.

5.2.2. Картографические искажения

Невозможность показать на карте участок земной поверхности без разрывов, растяжений или сжатий приводит к неравномерности одинаковых участков, расположенных в разных частях карты. Будут изменяться длины линий, площади, углы, конфигурация территории.

Картографические искажения – это нарушения подобия отображенного на карте участка земной поверхности вследствие непостоянства масштабов и изменения углов между направлениями.

Искажения зависят от способа перехода от сферической поверхности к плоскости. Величины искажений разнообразны и направлены в разные стороны, однако распределением их можно управлять с помощью картографической проекции.

При любом способе передачи изображения на карте будут возникать искажения. Без искажений карт не бывает.

Можно изыскать возможность уменьшить величины искажений или исключить их в определенной точке, на линии или системе линий, называемых точками или линиями нулевых искажений. По мере удаления от них в любом направлении искажения будут возрастать. Другими словами, они увеличиваются с увеличением картографируемой территории.

Искажения могут привести к увеличению или уменьшению площади или изменению формы территории, длины линии, угла, т. е. в разных направлениях от точки нулевых искажений знак их может изменяться. Например, по меридиану масштаб может уменьшаться, а по параллели увеличиваться.

Искажения длин, площадей и углов рассматриваются отдельно. Для вычисления первых двух главный (общий) масштаб карты принимается за постоянное число — единицу; тогда уклонение частного масштаба длин или площадей от единицы будет давать их относительное искажение, или просто искажение.

Искажение длин линий (µ) определяется отношением частного масштаба в точке к главному масштабу карты:

µ

=

![]()

Если частный масштаб крупнее главного, то значение дроби будет больше единицы, т. е. искажения приведут к увеличению длины линии на карте по сравнению с этой же линией на земной поверхности. Разницу между величиной дроби и единицей можно выразить в процентах. Например, значение µ = 1,2 показывает, что линия увеличена на 0,2 (1,2 — 1) длины, т. е. на 20 % . При равенстве числителя и знаменателя в результате деления получим единицу. Значит, в данной точке частный масштаб равен главному — искажение отсутствует:

Проще всего вычислять масштабы длин по главным направлениям, т. е. по взаимно перпендикулярным на эллипсоиде меридианам (m) и параллелям (n).

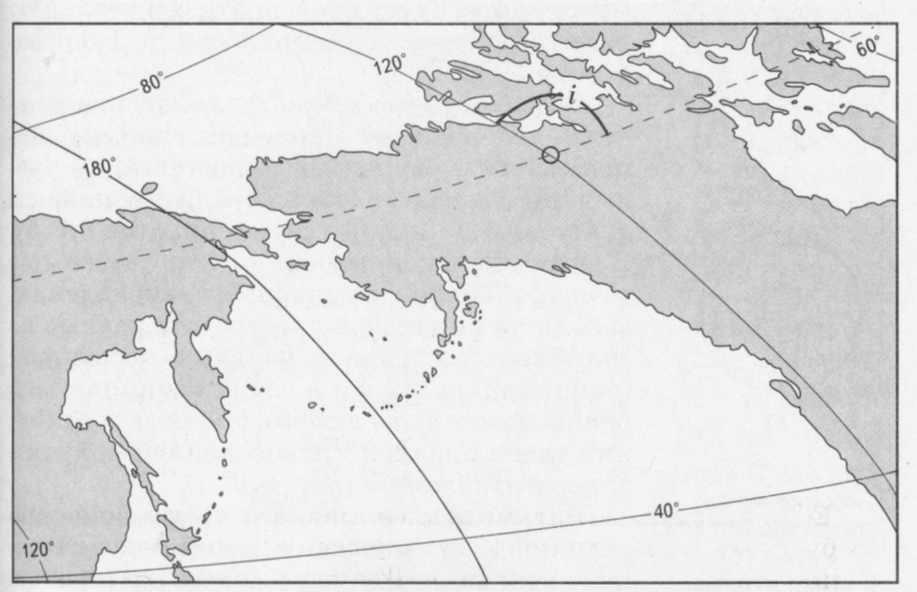

Для примера вычислим частные масштабы m и п в северо-восточном углу карты мира в атласе для 7 класса (ПКО «Картография», 2001) (рис. 39).

Следует иметь в виду, что такие вычисления не являются репрезентативными, поскольку в них нарушается главное понятие масштаба мелкомасштабной карты, а именно отнесение масштаба к точке. Однако они дают наглядное, хотя и грубое представление о распределении масштабов.

Широта Северного полярного круга — 66°33' (примерно, 66°,5). До следующей на карте параллели 80° остается 13°,5. На карте эта величина составляет 46 мм, на земной поверхности — 1505,25 км (13°,5 х 111,5 км, где 111,5 км — длина дуги меридиана в 1° на широте 66°,5; см. приложение 1). Масштаб в этом месте карты равен:

![]()

Чтобы привести числитель и знаменатель к одному измерению (мм), умножаем знаменатель на 106. Получаем примерно 1:32 700 000.

Главный масштаб выбранной нами карты 1:75 000 000. Обозначать частные масштабы длин по меридианам принято буквой т, а по параллелям — п. Следовательно, величина частного масштаба по меридиану в данной точке по отношению к главному т = 1/32 700 000:1/75 000 000 = 2,4.

Это значит, что в данном месте карты частный масштаб по меридиану в 2,4 раза крупнее главного.

Рис.

39. Фрагмент карты мира из атласа 7 класса

Вычислим частный масштаб по параллели (n) в этом же месте карты. Длина дуги Северного полярного круга между 180° и 120° з. д. составляет 48 мм на карте и 2670 км на земной поверхности (длина дуги одного градуса параллели на широте 66°,5 = 44,5 км). Частный масштаб по параллели

![]()

Получим примерно величину масштаба 1:55 600 000. Следовательно, частный масштаб по параллели в долях главного в этом месте карты составляет:

п = 1/55 600 000 : 1/75 000 000, что примерно равно 1,3.

Значит, длина отрезка параллели в этом месте карты будет превышать его реальную длину на земной поверхности в 1,3 раза, т. е. на 30 % .

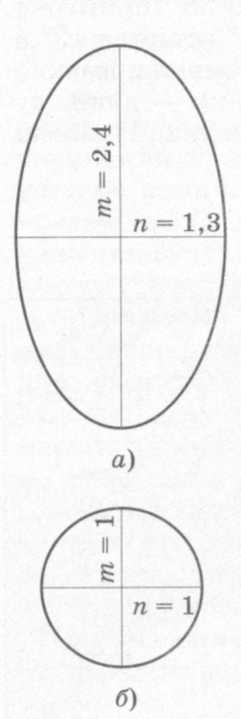

В любой точке земного эллипсоида имеются

два взаимно перпендикулярных направления

— меридиан и параллель (в предыдущем

примере мы выбрали меридиан с долготой

120° и параллель с широтой 66°,5). В

ортогональной проекции это также два

взаимно перпендикулярных направления.

И если на них отложить отрезки, равные

по величине полученным частным масштабам

(например, т

= 2,4

и п

= 1,3,

единица измерения может быть любой),

то после соединения точек плавной

кривой линией получим эллипс

искажений (рис.

40, а).

любой точке земного эллипсоида имеются

два взаимно перпендикулярных направления

— меридиан и параллель (в предыдущем

примере мы выбрали меридиан с долготой

120° и параллель с широтой 66°,5). В

ортогональной проекции это также два

взаимно перпендикулярных направления.

И если на них отложить отрезки, равные

по величине полученным частным масштабам

(например, т

= 2,4

и п

= 1,3,

единица измерения может быть любой),

то после соединения точек плавной

кривой линией получим эллипс

искажений (рис.

40, а).

Э

Рис.

40. Эллипс искажений (а) превращается в

круг (б) в точке нулевых искажений

В точках нулевых искажений, где частные масштабы по меридиану и параллели равны главному масштабу, т. е. единице, эллипс превратится в круг (рис. 40, б).

Искажение угла (ω) — разность между углом, образованным двумя направлениями на эллипсоиде, и этим же углом на карте. Для определения величины искажения можно сравнить угол в точке между меридианами и параллелями на карте (i) и тот же угол на земной поверхности, всегда равный 90°; ω = i - 90°. Искажения углов могут иметь различную величину. Например, на карте полушарий в точке пересечения экватора и центрального меридиана оно равно 0°, на карте мира в точке пересечения Северного полярного круга и меридиана 120° з. д. ω = 30° (см. рис. 41).

Рис.

41. Изменение вида экватора и формы

территории вследствие искажений углов

и длин линий по разным направлениям

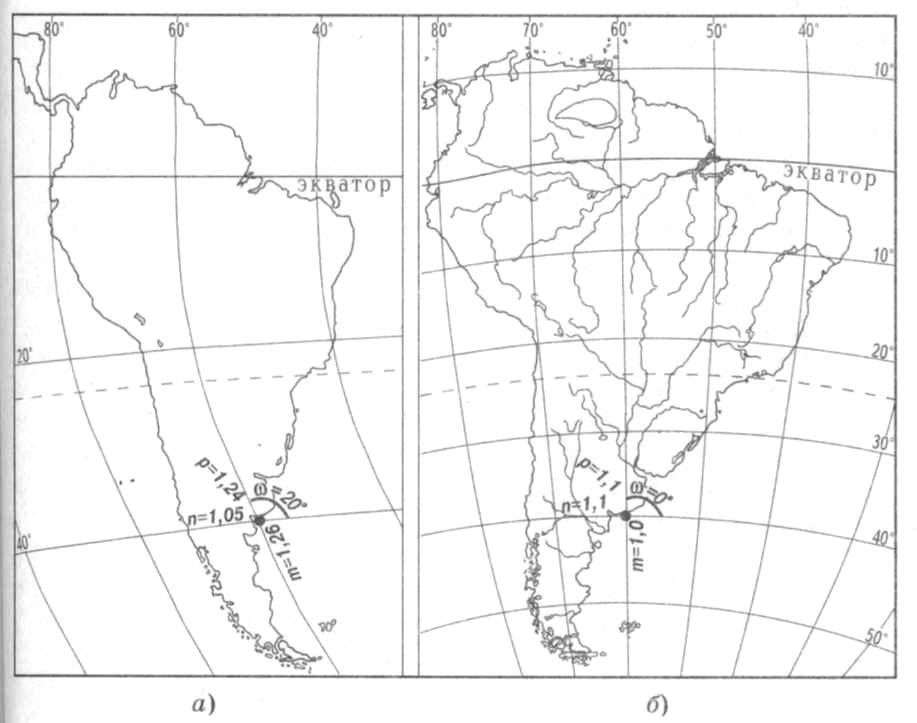

Искажения в длинах линий и углах приводят к искажениям конфигурации территории (рис. 6.3, а, б). Круг на поверхности Земли может изобразиться кругом на карте только в точках или на линиях нулевых искажений. В общем случае на карте он изображается эллипсом.

Величина искажения площади выражается разностью между площадями бесконечно малого эллипса на карте и соответствующего ему круга на поверхности Земли. Частный масштаб площади в данной точке (р) вычисляется через частные масштабы длин m и n и искажение углов ω:

р = m· n · cos ω

Если в точке карты отсутствуют искажения в длинах линий, т, е. m = n = 1 и угол между меридианами и параллелями равен 90° (ω= 0°, cos 0° = 1), то масштаб площади р = 1. Следовательно, в данной точке масштаб площади равен главному масштабу карты.

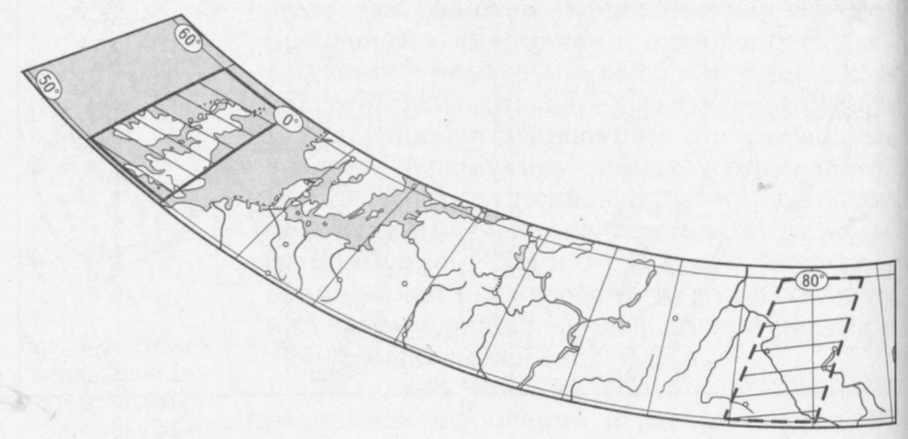

Проекций, совершенно лишенных искажений длин линий, не существует. Вместе с тем разработаны проекции, свободные от искажения углов и площадей. При искажении длин линий по разным направлениям и углов между ними исказятся формы территорий, но могут сохраниться их площади. Величины искажений можно определить на глаз по величине и форме трапеций географической сетки в одном широтном поясе. На рис. 42 дан вид трапеций, образованных на карте Евразии меридианами и параллелями в широтном поясе 50—60° с. ш.

Рис.

42. Сравнение формы и площади трапеции

картографической сетки в разных частях

карты Евразии (фрагмент)

Для изучения характера распределения искажений в разных точках карты вычисляют частные масштабы длин линий и площадей и искажения углов. Точки с одинаковыми значениями соединяют линиями, которые называются изоколами — линиями равных искажений. Изучают раздельно изоколы масштабов длин, изоколы масштабов площадей и изоко-лы искажений углов. Вид изокол зависит от картографической проекции, в которой составлялась карта (рис. 43).