- •Введение

- •Глава 1. Наука картография

- •1.1. Наука картография и ее связь с другими науками

- •Краткий обзор истории использования карт

- •1.3. Основные направления использования карт в научных исследованиях

- •1.4. Географическая карта. Элементы, ее составляющие

- •1.5. Классификация карт

- •Глава 2. Форма и размеры земли

- •2.1. Развитие представлений о форме Земли. Геоид. Эллипсоид ф. Н. Красовского

- •2.2. Влияние кривизны Земли на картографическое изображение местности. План и карта

- •Глава 3. Топографические карты

- •3.1. Свойства и сферы использования топографических карт

- •3.2. Математическая основа топографической карты

- •3.2.1. Система географических координат

- •3.2.2. Геодезическая основа

- •3.2.3. Проекция топографических карт рф

- •3.2.4. Номенклатура топографических карт

- •3.2.5. Масштаб топографической карты

- •3.2.6. Компоновка листа топографической карты

- •3.3. Содержание топографических карт

- •3.3.1. Основные принципы построения системы условных знаков

- •3.3.2. Геодезические пункты

- •3.3.3. Населенные пункты и отдельные строения

- •3.3.4. Промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты

- •3.3.5. Дороги и дорожные сооружения

- •3.3.6. Гидрография и гидротехнические сооружения

- •3.3.7. Рельеф

- •3.3.8. Растительный покров и грунты

- •3.3.9. Границы

- •Глава 4. Понятие о съемках местности

- •4.1. Виды съемок местности

- •4.2. Понятие о государственной геодезической сети

- •4.2.1. Государственная геодезическая сеть

- •4.2.2. Ошибки измерений

- •4.3. Наземные съемки высокой точности

- •4.3.1. Теодолитная съемка

- •4.3.2. Инструментальное измерение расстояний на местности

- •4.3.3. Нивелирование

- •4.4. Плановые съемки низкой точности

- •4.4.1. Буссольная (компасная) съемка

- •4.4.2. Глазомерная съемка

- •4.5. Дистанционные виды съемок

- •4.5.1. Аэрофотосъемка. Дешифрирование аэрофотоснимков

- •4.5.2. Использование космических снимков в картографии

- •Черно-белые снимки в разных спектральных зонах

- •Цветные синтезированные спектрозональные снимки

- •Глава 5. Мелкомаштабные карты

- •5.1. Особенности мелкомасштабных карт

- •5.2. Математическая основа карт

- •5.2.1. Масштаб мелкомасштабных карт

- •5.2.2. Картографические искажения

- •5.2.3. Понятие о картографической проекции

- •5.2.4. Классификация картографических проекций

- •5.2.5. Распознавание и применение картографических проекций

- •5.2.6. Компоновка мелкомасштабных карт

- •5.3. Картографическое содержание

- •5.3.1. Условные знаки мелкомасштабных карт

- •5.3.2. Подписи на картах

- •5.3.3. Передача географических названий на картах

- •5.3.4. Легенда карты

- •5.3.5. Картографическая генерализация

- •5.4.Обзорные общегеографические карты

- •5.4.1. Содержание обзорных общегеографических карт

- •5.4.2. Изображение рельефа на мелкомасштабных общегеографических картах

- •Глава 6. Тематические карты

- •6.1. Особенности тематических карт

- •6.2. Способы отображения информации на тематических картах

- •Глава 7. Серии карт и атласы

- •7.3. Классификация атласов

- •Глава 8. Технология создания карт

- •8.1. Принцип создания и обновления топографических карт с применением материалов аэрофотосъемки

- •8.2. Компьютерные технологии создания карт

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

4.4. Плановые съемки низкой точности

4.4.1. Буссольная (компасная) съемка

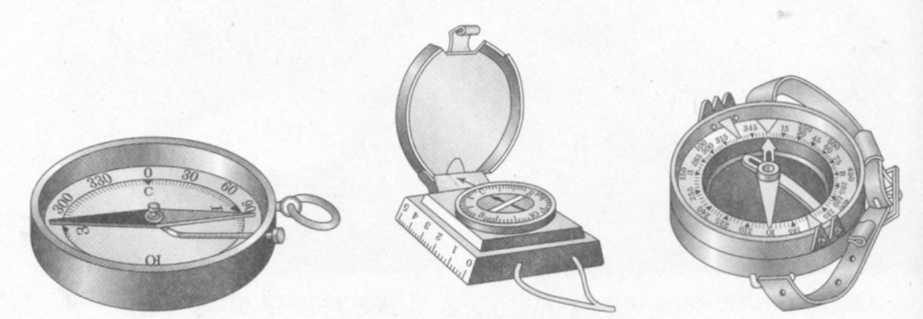

Буссольная съемка относится к плановым видам съемок, производится компасом или буссолью — геодезическим прибором, напоминающим компас и снабженным дополнительно шкалой и приспособлением для отсчитывания магнитных азимутов. Современные ориентир-буссоль и компасы приведены на рис. 30.

Буссольные ходы прокладывают для построения основы будущего плана местности, когда необходимо сгустить имеющиеся опорные точки. Часто на производстве буссоль используют в закрытой местности или в условиях плохой видимости для ориентирования мензулы. В учебных целях в средней школе или в условиях географической экспедиции можно провести буссольную съемку местности, имея в арсенале только компас.

С

Рис.

5.12. Компасы и буссоли

Рис. 30. Компасы и буссоли

Самый доступный способ измерения расстояний — шагами. Обычно считают число пар шагов, покрывающих расстояние от одной съемочной точки до другой. Результаты записывают в журнал. Зная точно длину в метрах одной пары шагов, высчитывают расстояние между точками в метрических единицах длины.

По увязанному буссольному ходу можно произвести составление топографической ситуации местности. Обычно работы по измерению азимутов на местные объекты проводятся параллельно с проложением основного маршрута. В журнал буссольной съемки от каждой съемочной точки фиксируют направления на объекты контурной ситуации местности, иногда без измерения расстояний до этих объектов. Впоследствии эти азимуты графически определят действительное положение объекта на плане. Местоположение объекта высчитывают различными способами, опытный топограф выбирает каждый раз тот, который наиболее выгодно применить в конкретном случае.

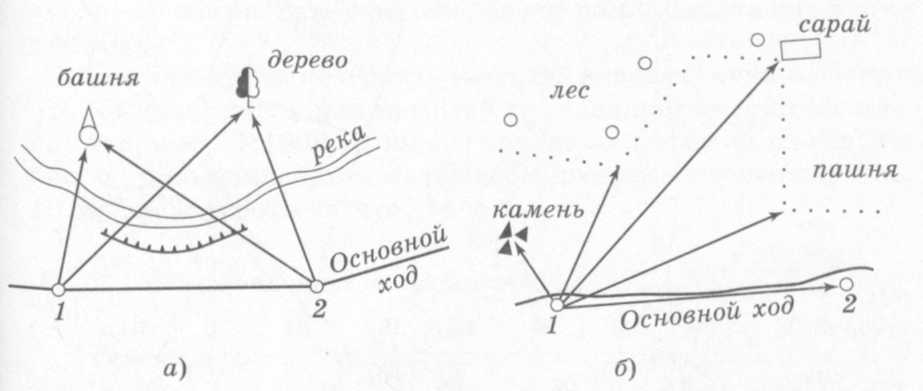

Основные способы съемки ситуации местности при плановых и планово-высотных съемках

Способ засечек состоит в том, что положение снимаемых точек местности, расположенных в недоступном месте, но видимых с двух или трех точек основного хода, получается на плане в точке пересечения лучей визирования. В этом случае нужно провести направления на эти объекты с одной точки хода, обозначенной на плане, затем передвинуться в другую точку и повторить визирование. На пересечении направлений получится местоположение искомого объекта (рис. 31, а).

Можно с большей точностью получить эту точку при визировании с третьей контрольной точки. Если три луча при пересечении образуют треугольник, то искомая точка будет находиться, наиболее вероятно, в центре этого треугольника.

Полярный способ предполагает визирование на объекты из одной точки с обязательным измерением расстояний до них (рис. 31, б). Точка стояния выбирается с хорошим обзором местности.

Рис. 31. Засечка (а) и полярный способ (б), применяемые при буссольной и глазомерной съемках

Рис.

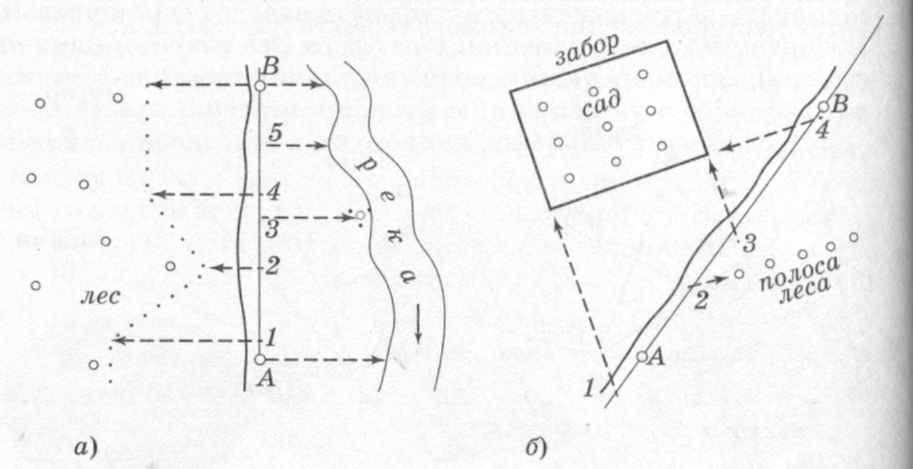

32. Способы перпендикуляров (а) и створов

(б), применяемые при глазомерной съемке

местности: 1—5 — точки съемки

Способ перпендикуляров применяют при съемке ручьев, извилистых контуров кромки леса, фронтона большого здания и т. п. Все эти объекты имеют сложную конфигурацию, поэтому их контур можно получить при определении расстояний по перпендикуляру к основной ходовой линии (например, стороны буссольного хода или прямолинейной дороги). Для этого от съемочной точки измеряется расстояние по линии хода до местоположения перпендикуляра (А-1), а затем расстояние по нему до наносимой точки (рис. 32, а), 1—5 — точки съемки.

Метод створов применяют для съемки прямолинейных границ участков (заборов и ограждений) или определения местоположения прямолинейных линий электропередачи и связи, расположенных под некоторым углом к основной ходовой линии. Створом называется расположение двух объектов (точек) местности на одной линии с глазом наблюдателя.

Находясь на ходовой линии (АВ), можно найти точку створа этой линии с прямолинейной границей, которую требуется нанести на план (см. рис. 32, б). Остается измерить расстояние по линии створа до линейного объекта, если он не пересекает основной ход.