- •Введение

- •Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина

- •1. Предмет политологии и объект ее исследований.

- •2. Парадигмы политического знания

- •Тема 2. История политической мысли

- •Тема 3. Политика и ее роль в жизни современного общества

- •Тема 4. Политическая власть.

- •1. Политическая власть и способы ее осуществления.

- •2. Политические конфликты и способы их разрешения.

- •Тема 5. Политическая система.

- •1. Понятие политической системы. Политические процессы и отношения.

- •2. Типология политических систем.

- •Тема 6: Государство и политические режимы

- •1. Государство – основной институт политической системы

- •Тема 7. Политические партии, элиты, политическое лидерство

- •2. Место и роль общественных организаций в политической системе общества.

- •Тема 8. Социальная и национальная политика

- •Тема 9. Гражданское общество, его происхождение и особенности.

- •Тема 10. Международные отношения и мировая политика

- •1. Тенденции современных международных отношений и особенности мирового политического процесса

- •2. Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации

- •Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина

Тема 10. Международные отношения и мировая политика

В политологии важное место занимают внешнеполитические проблемы, их состояние, функционирование и перспективы развития. Особое внимание уделяется тенденциям современных международных отношений, особенностям мирового политического процесса, а также национально-государственным интересам России в новой геополитической ситуации и приоритетам ее внешней политики.

1. Тенденции современных международных отношений и особенности мирового политического процесса

Международные отношения – это сфера межгосударственного и межнационального общения. В ходе взаимодействия государств и народов, реализующих в этой сфере свои интересы, формируются разнообразные отношения: социальные, культурные, информационные. Международные отношения имеют разные уровни: глобальный, межрегиональный, региональный, локальный.

Основные принципы международных отношений зафиксированы в Уставе ООН и в других документах, подписанных и ратифицированных большинством стран мира. Это прежде всего:

принцип невмешательства, согласно которому никакое государство или группа государств не имеют права прямо или косвенно вмешиваться во внутренние и внешние дела другого государства;

принцип мирного разрешения международных споров и конфликтов, то есть любые возникающие между субъектами международных отношений разногласия должны решаться с помощью переговоров, посредничества, судебного разбирательства, международного арбитража, чтобы не подвергать угрозе мир и безопасность народов;

принцип мирного сосуществования государств с различным общественным строем, то есть признание нерушимости границ, территориальной целостности, всестороннее сотрудничество, отказ от применения силы с целью нарушить политическую независимость того или иного государства;

принцип равноправия и самоопределения народов;

принцип суверенного равенства государств, исключающий всякую иностранную власть на территории другого государства. Суверенитет всегда является полным, исключительным, неотъемлемым свойством государства;

принцип полного соблюдения прав человека и основных свобод, под которыми понимается комплекс социально-экономических, гражданских, политических, культурных прав и свобод, характеризующих статус личности в данном государстве.

С распадом (развалом) одной из мировых держав (СССР) в международных отношениях действует ряд тенденций, которые требуют глубокого и всестороннего исследования и разработки новой внешней политики.

Во-первых, по сути осуществлен переход от биполярного мира, когда две сверхдержавы – ССCP и СШA решали все международные проблемы, к монополярному – к единовластию одной сверхдержавы – США и возглавляемого ими военно-политического блока – НАТО. Тем самым создалась опасная ситуация для международной безопасности (последние события в Югославии, Ираке, Афганистане и других регионах – тому яркое подтверждение). Возрастают угрозы и для Российской Федерации, ее суверенитету и национальной безопасности. Попрана роль ООН и Совета Безопасности – одного из главных инструментов урегулирования международных конфликтов. В этой связи назревает необходимость формирования многополярного мира.

Во-вторых, стремление народов к установлению нового мирового порядка – достижению такого состояния мирового сообщества стран и народов, при котором утрачивается реальная угроза ядерной войны и надежно обеспечивается их безопасность при равноправных отношениях всех стран и исключения из практики международных отношений диктата одного государства.

В-третьих, повышение роли национального фактора, что наиболее ярко проявляется в стремлении ранее угнетенных народов к независимости, суверенитету, самостоятельности, активному участию в международных делах. К сожалению, это нередко порождает межнациональные конфликты и локальные, региональные войны, террористические акты, включая и международный терроризм.

В-четвертых, нарастают глобальные явления во всех областях человеческой деятельности – от экономики и политики до культуры и религии. Глобальные проблемы – это те проблемы, которые грозят всему человечеству и решение которых возможно только при совместных действиях всех стран и народов. Наиболее опасные среди них – проблема войны и мира, демографические, экологические, преодоление отсталости и нищеты, голода, опасных болезней, преступлений и др. Достаточно назвать только некоторые факты: каждый третий житель земли не умеет читать; ежегодно в атмосферу выбрасывается 13 млн. т. токсических химикатов; ежегодно от голода умирает 45 тыс. человек, из них 38 тыс. – дети; в мире накоплено столько оружия, которого с лихвой хватит, чтобы несколько раз уничтожить все живое на Земле.

В-пятых, медленно, но уверенно происходит демократизация международных отношений, их демилитаризация и деидеологизация.

Мировая политика составляет ядро международных отношений и представляет собой политическую деятельность субъектов международного права (государств, межправительственных и неправительственных организаций, союзов и т.д.), связанную с решением вопросов войны и мира, обеспечения всеобщей безопасности, охраны окружающей среды, преодоления отсталости и нищеты, голода и болезней. Таким образом, мировая политика направлена на решение вопросов выживания и прогресса всего человеческого сообщества, выработки механизмов согласования интересов субъектов мировой политики, предотвращения и разрешения глобальных и региональных конфликтов, создания справедливого порядка в мире. Она является важным фактором стабильности и мира, развития равноправных международных отношений.

Основными субъектами международной политики являются: народы; государства; межгосударственные объединения; всемирные, региональные, политические правительственные и неправительственные организацию.

Содержание международной политики раскрывается через анализ национального интереса. В политике всегда выражаются общезначимые или групповые интересы, а в международной политике – преимущественно национальные интересы. В свою очередь, национальный интерес – это осознание и отражение в деятельности его лидеров коренных потребностей национального государства. Эти потребности выражаются в обеспечении национальной безопасности и условий для самосохранения и развития общества. Любое государство, защищая собственный национальный интерес, должно уважать и учитывать интересы других государств, лишь тогда оно может не только обеспечить собственную безопасность, но и не нарушить безопасность других государств. Национальная безопасность означает состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, способность государства сохранять свой суверенитет и территориальную целостность и выступать субъектом международного права. Понятие безопасности для личности, общества и государства не во всем совпадает. Безопасность личности означает реализацию ее необъемлемых прав и свобод. Для общества безопасность состоит в сохранении и умножении его материальных и духовных ценностей. Национальная безопасность применительно к государству предполагает внутреннюю стабильность, надежную обороноспособность, суверенитет, независимость, территориальную целостность.

В международных отношениях каждое государство проводит свою внешнюю политику. Внешнюю политику можно определить как деятельность по обеспечению интереса своей страны, народа, государства во взаимоотношениях с другими странами, народами, государствами. Внешняя политика – это общий курс государства в международных делах, это совокупность экономических, военных и социально-культурных акций государства по отношению к его международному окружению. Она регулирует отношения данного государства с другими государствами и народами в соответствии с его принципами и целями, которые реализуются различными способами и методами. К принципам осуществления внешней политики относятся:

объективный научный анализ международной обстановки;

принципиальность в подходе к основным проблемам и гибкость в выборе путей и средств их решения;

признания суверенитета и равноправия всех стран.

Внешняя политика любого государства тесно связана с внутренним устройством государства, тесно взаимосвязана с его внутренней политикой и должна отражать характер государственного и общественного строя. В этом случае она сочетает национальные интересы и ценности с общечеловеческими интересами и ценностями, особенно в вопросах безопасности, сотрудничества и укрепления мира, в решении глобальных международных проблем, возникающих на пути социального прогресса. Она может осуществляться на основе нормативных положений и концептуальных стратегий. Такие сферы политики, как оборона, безопасность, экономическая деятельность и т.д., подчинены внешнеполитической стратегии государства. В силу возросшей мобильности своих граждан внешняя политика отвечает и за порядок в сфере международных неправительственных связей. Внешняя политика отличается от внутренней тем, что не располагает государственной властной монополией по отношению к своим объектам.

В современной политологии существуют по крайней мере три точки зрения на проблему соотношения внутренней и внешней политики.

Сторонники первой точки зрения, как правило, отождествляют их. Так, профессор Чикагского университета Г. Моргентау полагает, что «сущность международной политики идентична политике внутренней. И внутрення, и внешняя политика есть борьба за господство, которая модифицируется лишь различными условиями, складывающимися во внутренней и международной сферах».

Вторая точка зрения представлена работами австрийского социолога Л. Гумиловича (1833-1909), считавшего, что внешняя политика определяет внутреннюю. Считая борьбу за существование главным фактором социальной жизни, Л. Гумилович сформулировал систему законов международной политики, среди которых важнейший - закон постоянной борьбы между соседними государствами из-за пограничной линии. Из этого основного закона он вывел и второй, заключающийся в том, что любое государство должно препятствовать усилению могущества соседа и заботиться о политическом равновесии.

Третья точка зрения на проблему соотношения внутренней и внешней политики представлена марксизмом, согласно которому внешняя политика определяется внутренней и является ее продолжением.

Очевидно, что в каждой из представленных точек зрения существует рациональное зерно. Однако реальное доминирование внешней или внутренней политики зависит в каждом случае от конкретно-исторических обстоятельств.

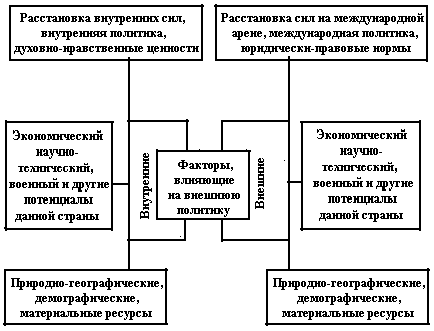

Условия осуществления внешней политики:

Среди основных целей внешней политики следует выделить: обеспечение безопасности данного государства; стремление к увеличению материального, политического, военного, интеллектуального и др. потенциала страны; рост ее престижа в международных отношениях. Реализация этих целей обусловливается определенным этапом развития международных отношений и конкретной ситуацией в мире.

При этом деятельность государства во внешней политике должна учитывать цели, интересы и деятельность других государств, иначе она окажется неэффективной и может стать тормозом на пути социального прогресса

К важнейшим функциям внешней политики государства относятся:

1. Оборонительная, противодействующая любым проявлениям реваншизма, милитаризма, агрессии со стороны других стран.

2. Представительно-информационная, имеющая двойное назначение: информирование своего правительства о положении и событиях в той или иной стране и информирование руководства других стран о политике своего государства.

3. Торгово-организаторская, направленная на установление, развитие и укрепление торгово-экономических и научно-технических связей с различными государствами.

Внешняя политика имеет свой собственный конституционно-правовой механизм организации, главными определяющими которого являются обязательства данного государства, закрепленные в нормах международного права, созданного на основе взаимных уступок и компромиссов.

Среди категорий мировой политики и международных отношений особое место занимает мировой политический процесс, под которым понимается совокупная деятельность социальных общностей, политических институтов, организаций и групп, отдельных субъектов, преследующих политические цели, интересы как в отдельных странах, так и на региональном и глобальном, мировом уровне. Анализ этого процесса позволяет выделить его характерные черты. Среди них: переплетение революционных и эволюционных процессов; противоречивость и поливариантность, альтернативность (прогресс и регресс); относительная самостоятельность – независимость от социально-экономических факторов; преодоление отчужденности личности от государственной власти и государства от гражданского общества; расширение социальной базы; противоречивость (преемственность и новизна, стабильность и изменчивость) и др. Мировой политический процесс – эпицентр международных отношений.

Многообразны и субъекты мирового политического процесса: государства и группы государств; международные политические и общественные организации, создаваемые государствами (ООН, НАТО, ЮНЕСКО) и другие объединения, сообщества, союзы, ассоциации, создаваемые внегосударственными организациями и движениями; различные политические, политико-экономические объединения, союзы, блоки, коалиции (ОАГ, ОБСЕ, OAЕ, ОИК и др.); негосударственные международные объединения (Социнтернационал, Римский клуб, Международная амнистия, Гринпис и др.); государственные структуры, политические элиты, лидеры. Деятельность различных субъектов политического процесса международных отношений базируется на нормативно-правовой базе – двухсторонних, многосторонних договорных обязательствах и на основе принципов международного права, зафиксированных в Уставе ООН и других международных правовых актах.