- •Общие положения

- •2. Прогнозирование химической обстановки

- •2.1. Методы прогнозирования химической обстановки

- •2.1.1. Долгосрочное (оперативное) прогнозирование

- •2.1.2. Аварийное прогнозирование

- •2.1.3. Принятые допущения при прогнозировании

- •3. Параметры зон химического заражения при долгосрочном (оперативном) прогнозировании

- •3.1. Некоторые определения

- •3.2. Определение глубины распространения облака зараженного воздуха в условиях открытой местности.

- •3.2.1.Определение расчетной глубины распространения облака зараженного воздуха в условиях открытой местности

- •3.3. Определение глубины распространения облака зараженного воздуха в условиях закрытой местности

- •Коэффициент влияния местности (kм)

- •3.3.1. Определение расчетной глубины распространения облака зараженного воздуха в условиях закрытой местности

- •4. Определение размеров площадей зон химического заражения при долгосрочном (оперативном) прогнозировании

- •4.1. Определение степени химической опасности административно-территориальных единиц (образований) и химически опасных объектов.

- •5. Определение масштабов химического заражения при аварийном прогнозировании

- •6. Нанесение химической обстановки на топографические карты, схемы

- •Угловые размеры зон возможного заражения охв в зависимости от скорости ветра

- •Химического заражения

- •7. Определение возможных потерь среди персонала и населения

- •Возможные потери рабочих, служащих и населения от охв в очаге поражения, %

- •Г лубина распространения облака зараженного воздуха в случае аварии на химически-опасных объектах, км Таблица 1

- •Г лубина распространения облака зараженного воздуха в случае аварии на химически-опасных объектах, км Таблица 2

- •Глубина распространения облака зараженного воздуха в случае аварии на химически-опасных объектах, км Таблица 3

- •Глубина распространения облака зараженного воздуха в случае аварии на химически-опасных объектах, км Таблица 5

- •Глубина распространения облака зараженного воздуха в случае аварии на хоо, км

- •Коэффициент уменьшения глубины распространения облака

- •Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы

- •Значения коэффициента kСвуа, учитывающих степень вертикальной устойчивости атмосферы

- •Скорость (км/ч) переноса первичного фронта облака зараженного воздуха (w) в зависимости от скорости ветра

- •Доля глубины зоны распространения охв, в пределах которой будут наблюдаться поражения незащищенного населения определенной степени тяжести

- •Время испарения (заражения) охв при авариях, час

- •Критерии классификации административно-территориальных единиц и химически опасных объектов (кроме железных дорог)

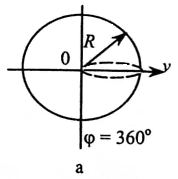

6. Нанесение химической обстановки на топографические карты, схемы

Площадь

зоны возможного заражения облаком ОХВ

на картах (схемах) ограничена окружностью,

полуокружностью или сектором с угловым

размером (см. табл. 6.1) и радиусом равным

расчетной глубине зоны заражения (

или

![]() ).

).

Определяется радиус района аварии RA на основании условий (5) §2.1.2.

Таблица 6.1

Угловые размеры зон возможного заражения охв в зависимости от скорости ветра

V, м/с |

<0,5 |

0,5-1 |

1-2 |

>2 |

φº |

360° |

180° |

90° |

45° |

Условные обозначения зоны на картах или схемах |

|

|

|

|

Примечание: Для оперативного планирования принимается φ=360º. На схемах радиус зон возможного заражения R соответствует расчетной глубине соответствующей зоны заражения.

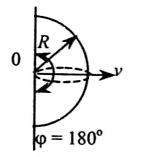

На основании полученных данных зона возможного химического заражения наносится на карту в следующей последовательности:

1. От центра аварии по заданному азимуту среднего ветра на карте (схеме) проводится ось (биссектриса) зоны заражения. Если азимут ветра не задан, то ось зоны проводят через центр объекта или населенного пункта.

Рис. 2. Схема распространения облака ОХВ

Азимут среднего ветра – это угол, отсчитываемый по часовой стрелке, между вертикальной линией на карте, проходящей через центр района аварии, и направлением, откуда дует ветер (на рис. 2 азимут ветра Ам=270°).

2. Из центра аварии радиусом RA проводится окружность, обозначающая район аварии.

3. Из центра аварии под углом φ, относительно оси следа облака, проводятся границы зоны возможного химического заражения на глубину Гр (см. рис. 2).

Граница района аварии обозначается сплошной линией синего цвета, а зоны возможного заражения – пунктирной линией синего цвета.

Площадь района аварии закрашивается желтым цветом, а границы зоны возможного заражения оттеняются желтым цветом, как показано на рис. 2.

4. На выносной линии, проведенной из центра аварии, указывается: в числителе – наименование и количество ОХВ, в знаменателе – время и дата аварии, а также наносится условный знак направления ветра с указанием его скорости в центре круга.

5. Зона фактического заражения наносится на зону возможного заражения в виде эллипса (см. рис. 2).

Для построения эллипса зоны фактического заражения можно воспользоваться таблицей координат X, Y (табл. 6.2). Для этого задаются каким-либо значением координаты Хi и соответствующим ему значением координаты Yi. Затем, на оси зоны химического заражения от центра аварии откладывают расстояние, равное RX=0,5ГРХі, (км). На этом расстоянии вправо и влево от оси следа откладывают расстояния, равные

ВУ=0,5ВПЗХЗУі, км

где: ВПЗХЗ – ширина зоны заражения, см. формулу (18) §4. Найденные точки по координате Yi соединяют плавной линией. Полученная граница зоны фактического заражения (эллипс) обозначается сплошной линией синего цвета, а площадь эллипса закрашивается желтым цветом.

Все надписи на карте (схеме) делаются горизонтальными (кроме размерных) и черным цветом (не серым).

Таблица

координат точек

![]() ,

,![]() составлена до середины глубины зоны

заражения. Вторая половина будет

зеркальна первой.

составлена до середины глубины зоны

заражения. Вторая половина будет

зеркальна первой.

Таблица 6.2

Таблица координат для построения эллипса зоны