- •Оглавление

- •Некоторые сведения о системе органов дыхания

- •Рентгенологическая диагностика пневмонии

- •Осложнения пневмонии

- •Респираторный дистресс-синдром взрослых

- •Абсцесс легкого

- •Синдром системного воспалительного ответа

- •Особенности атипичных пневмоний

- •Лечение вирусной пневмонии

- •Антибактериальная терапия пневмонии

- •Другая терапия пневмонии

- •Плевриты

- •Задания для самостоятельной подготовки студентов к теме «Пневмонии. Плевральный выпот» Тестовые задания

- •Дайте интерпретацию рентгенограммам

- •Классификация острого бронхита

- •Этиология и патогенез острого бронхита

- •Клиническая картина острого бронхита

- •Диагностика острого бронхита

- •Дифференциальный диагноз

- •Прогноз

- •Классификация хронического бронхита

- •Этиология и патогенез хронического бронхита

- •Клиническая картина хронического бронхита

- •Диагностика хронического бронхита

- •Дифференциальный диагноз

- •Общие принципы лечения хронического бронхита

- •Фармакотерапия обострений хронического бронхита, вызванных бактериальной инфекцией

- •Антибактериальная терапия простого неосложненного хронического бронхита

- •Антибактериальная терапия обструктивного хронического бронхита

- •Антибактериальная терапия гнойного хронического бронхита

- •Муколитические лекарственные средства

- •Комбинированные лекарственные средства, обладающие бронхолитическим эффектом

- •Фармакотерапия неинфекционных обострений хронического бронхита

- •Ведение пациентов с хроническим бронхитом в период ремиссии

- •Прогноз

- •Медикаментозное лечение хобл стабильного течения

- •Немедикаментозное лечение хобл стабильного течения Оксигенотерапия

- •Хирургическое лечение

- •I. Бронхолитические лекарственные средства

- •II. Глюкокортикостероиды

- •III. Кислородотерапия

- •V. Антибиотики

- •VI. Муколитики

- •Задания для самостоятельной подготовки студентов к теме «Острый бронхит. Хронический бронхит. Хроническая обструктивная болезнь легких. Бронхиальная астма» Тестовые задания

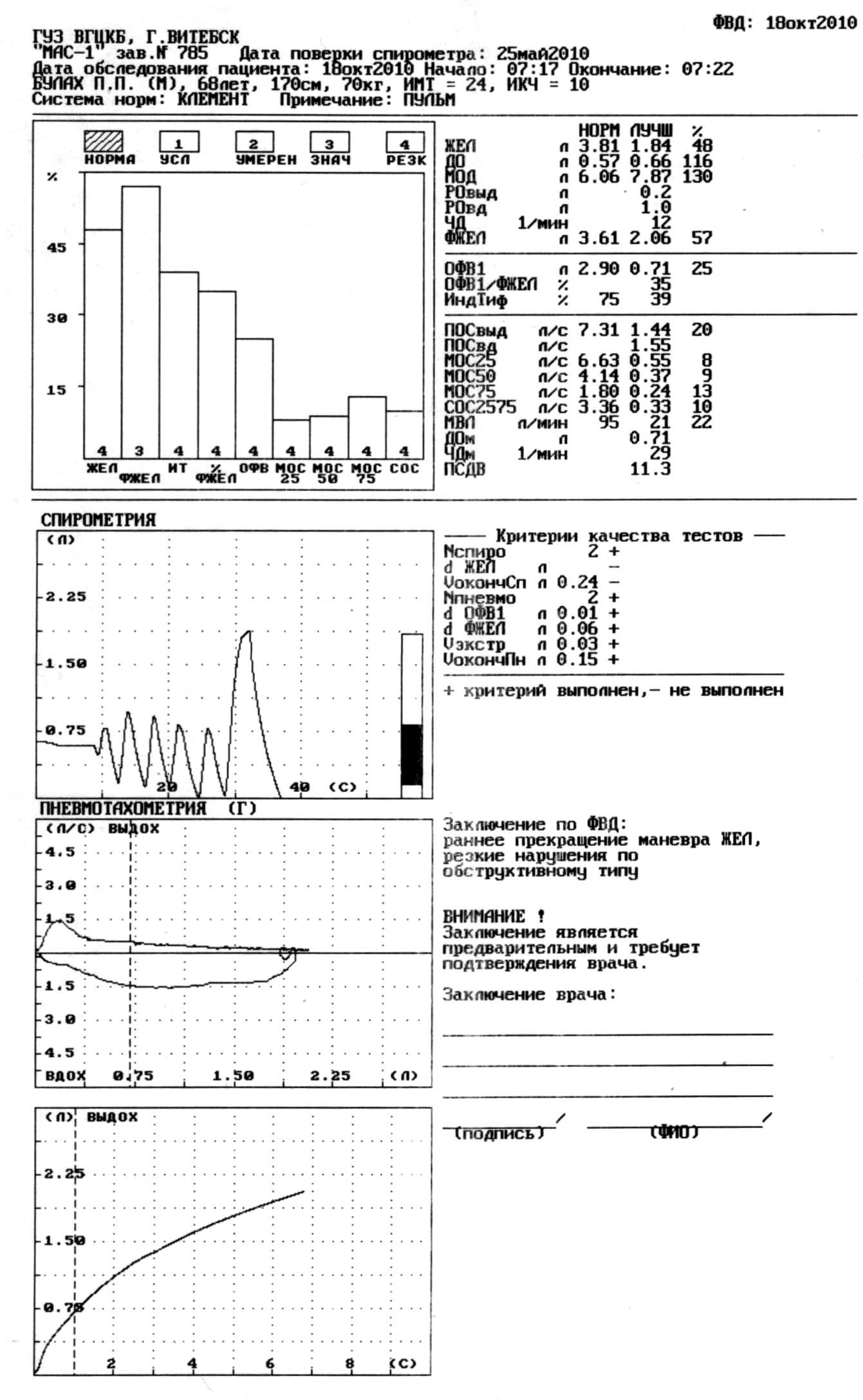

- •Задания по спирографическому исследованию

- •4. Оцените результаты спирографического исследования:

- •5. Оцените результаты спирографического исследования:

- •6. Оцените результаты спирографического исследования:

- •7. Оцените результаты спирографического исследования:

- •8. Оцените результаты спирографического исследования:

- •9. Оцените результаты спирографического исследования:

- •10. Оцените результаты спирографического исследования:

- •Примеры спирограмм при различных типах дн

- •Тестовые задания

- •Лечение аутоиммунного гепатита высокой степени активности

- •Симптомы лекарственного поражения печени

- •Причины лекарственного поражения печени

- •Лечение лекарственного поражения печени

- •Тестовые задания

- •Тестовые задания

- •Тестовые задания

- •Прелатентный дефицит железа в организме

- •Латентный дефицит железа в организме

- •Основные дифференциально-диагностические признаки гипохромных анемий

- •Тестовые задания

- •18. При железодефицитной анемии число эритроцитов:

- •19. Критерием латентной стадии железодефицитной анемии является:

- •20. Одной из причин железодефицитной анемии может быть:

- •Тестовые задания

- •15. Больной с кровотечением и инфекцией:

- •16. Длительное выживание в 70-80% случаев:

- •Учебные задачи

- •Ситуационные задачи (уровень – 2)

- •Ситуационные задачи (уровень – 3 – неотложная помощь)

- •Задания по лабораторной диагностике Общий анализ крови

- •Общий анализ мочи

- •Биохимический анализ сыворотки крови

- •Общий анализ мокроты (бактериоскопический)

- •Перечень вопросов по неотложной помощи

- •Перечень основных практических навыков по внутренним болезням на кафедре факультетской терапии

- •Программные вопросы по факультетской терапии, предлагаемые для курсового экзамена (устное собеседование) студентам 4 курса лечебного факультета

- •План контролируемой самостоятельной работы на цикле внутренние болезни у студентов 4 курса лечебного факультета

8. Оцените результаты спирографического исследования:

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ – 64%; ОФВ1 – 58%; ОФВ1/ ЖЕЛ – 66%; ПОВ – 63%; МОС25 – 72%; МОС50 – 31%; МОС75 – 28%; МВЛ – 49%.

Ответ: Жизненная емкость легких умеренно снижена, вентиляционная способность легких значительно снижена. Проходимость крупных бронхов не нарушена. Проходимость мелких бронхов значительно снижена. Умеренные нарушения функции внешнего дыхания преимущественно по обструктивному типу (ДН 2 степени).

9. Оцените результаты спирографического исследования:

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ – 71%; ОФВ1 – 88%; ОФВ1/ ЖЕЛ – 83%; ПОВ – 74%; МОС25 – 69%; МОС50 – 72%; МОС75 – 61%; МВЛ – 80%; РО2 – 72 мм рт.ст.; РСО2 – 40 мм рт.ст.

Ответ: Жизненная емкость легких умеренно снижена, вентиляционная способность легких в пределах нормы. Проходимость крупных и мелких бронхов не нарушена. Умеренная гипоксемия. Умеренные нарушения функции внешнего дыхания по рестриктивному типу (ДН 1 степени).

10. Оцените результаты спирографического исследования:

Функция внешнего дыхания: ЖЕЛ – 46%; ОФВ1 – 47%; ОФВ1/ ЖЕЛ – 52%; ПОВ – 42%; МОС25 – 51%; МОС50 – 28%; МОС75 – 31%; МВЛ – 44%; РО2 – 56 мм рт.ст.; РСО2 – 44 мм рт.ст.

Ответ: ЖЕЛ и вентиляционная способность легких значительно снижены. Умеренно снижена проходимость крупных бронхов и значительно – мелких. Умеренная гипоксемия. Значительные нарушения функции внешнего дыхания по рестриктивно-обструктивному типу (ДН 2 степени).

Примеры спирограмм при различных типах дн

А) Нарушения ФВД по обструктивному типу

Б) Нарушение ФВД по рестриктивному типу

В) Нарушение ФВД по смешанному типу

Г) Положительная бронходилатационная проба

ЗАНЯТИЕ №3

Тема: Хронический гастрит. Гастродуоденальные язвы

Продолжительность занятия: 6 часов (270 минут).

Цели:

Обучить студентов диагностике и дифференциальной диагностике хронического гастрита.

Обучить студентов диагностике и дифференциальной диагностике гастродуоденальных язв.

Обучить студентов основным принципам лечения хронического гастрита.

Обучить студентов основным принципам лечения гастродуоденальных язв.

Метод обучения: клиническое занятие.

Материальное оснащение и иллюстративный материал: таблицы (классификация хронического гастрита, уровни кислотности в желудке, схемы эрадикационной терапии), рентгенограммы, фотографии эндоскопического исследования, карточки с данными биопсии и рН-метрии, выписки из историй болезни, общий анализ крови, «слепые» тесты, ситуационные задачи.

Ход занятия

Организационная часть (в том числе оценка исходного уровня подготовленности к практическому занятию) – 15 минут.

Семинарская часть – 120 минут.

Курация пациентов – 60 минут.

Обход пациентов, клинический разбор, анализ историй болезни – 60 минут.

Заключительная часть (в том числе оценка приобретенного на занятии уровня знаний по изученной теме) – 15 минут.

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки по содержанию занятия

Хронический гастрит

Определение понятия.

Эпидемиология заболевания.

Причины развития.

Роль экзогенных и эндогенных факторов в развитии болезни.

Значение Helicobacter pylori.

НПВП-гастропатия.

Патогенез хронического гастрита.

Классификация хронических гастритов.

Клиника хронического гастрита.

Диагностика и дифференциальная диагностика.

Значение эндоскопического исследования и гастробиопсии.

Оценка секреторной функции.

Осложнения.

Лечение гастрита в зависимости от этиологии.

Гастродуоденальные язвы

Определение понятия.

Распространенность заболевания.

Этиология.

Патогенез.

Клиника.

Структура диагноза.

Эндоскопическое и рентгенологическое обследование, биопсия.

Особенности клиники при локализации язвы в желудке и 12-перстной кишке.

Осложнения: перфорация, кровотечение, пенетрация, стеноз, малигнизация.

Особые формы локализации язв: язва пилорического канала, постбульбарные язвы, множественные, гигантские.

Стрессовые язвы.

Дифференциальная диагностика.

Лечение гастродуоденальных язв.

Диета.

Тактика лечения в зависимости от локализации, осложнений.

Показания к хирургическому лечению.

Умения и практические навыки

Студент должен знать:

Этиологию и патогенез хронических гастритов и дуоденогастральных язв.

Роль инфекционных факторов в развитии заболевания.

Классификацию хронического гастрита.

Клиническую картину и методы диагностики хронического гастрита и гастродуоденальных язв.

Осложнения хронического гастрита и гастродуоденальных язв.

Лекарственные средства, применяемые для лечения хронического гастрита и гастродуоденальных язв, механизм их действия, способы применения, побочные явления.

показания к хирургическому лечению.

Студент должен уметь:

Собрать жалобы, анамнез и провести необходимые физические обследования для диагностики хронического гастрита и дуоденогастральных язв.

Поставить и правильно оформить клинический диагноз хронического гастрита и дуоденогастральной язвы.

Назначить лечение пациенту с хроническим гастритом.

Провести дифференциальный диагноз хронического гастрита со сходными заболеваниями.

Оказать неотложную помощь при кровотечении из желудочно-кишечного тракта (гастродуоденальном кровотечении).

Своевременно распознавать осложнения хронического гастрита и гастродуоденальных язв.

Назначить лечение пациенту с гастродуоденальной язвой.

Основной информационный блок по теме занятия

Хронический гастрит - хроническое воспаление слизистой оболочки желудка, при котором нарушается нормальное восстановление (регенерация) ее клеток, выделение желудочного сока и двигательная активность желудка. Выделяют несколько его основных типов.

Классификация гастритов

В 1990 г. в Сиднее (Австралия) была принята классификация гастритов, получившая названия Сиднейской системы, согласно которой диагноз гастрита должен формулироваться на основании 4–х признаков заболевания:

1. Локализация патологического процесса.

2. Гистологические признаки, выявленные при исследовании биоптатов.

3. Макроскопические признаки, выявленные при эндоскопии.

4. Вероятные этиологические факторы.

Тип |

Топография |

Эндоскопические категории |

Этиология |

Острый |

Антральный |

Эритематозный |

Аутоиммунный – тип А |

Хронический |

Фундальный |

Эрозивный |

Ассоциированный с НР – тип В |

|

Пангастрит |

Геморрагический |

Реактивный – тип С |

|

|

Атрофический |

Особые формы |

|

|

Гиперплазия складок |

|

Более поздняя Хьюстоновская классификация внесла в Сиднейскую систему важные дополнения, в соответствии с которыми различают:

• Хронический неатрофический гастрит (прежде всего вызванный H. pylori)

• Хронический атрофический гастрит

• Мультифокальный гастрит (как исход длительно текущего гастрита, ассоциированного с H. pylori)

• Аутоиммунный гастрит

• Особые формы гастрита.

Гастрит тип А - аутоиммунный. Он возникает из-за неправильной работы иммунной системы, воспринимающей клетки слизистой оболочки желудка как чужеродные. В результате развивается атрофический гастрит с тяжелой анемией (малокровием). Хронический атрофический гастрит относят к предраковым состояниям желудка, на фоне данного заболевания часто развиваются такие предраковые изменения, как кишечная метаплазия и дисплазия эпителия слизистой желудка, а также гиперпролиферация эпителия слизистой желудка, способствующая развитию опухолей.

Аутоиммунный хронический атрофический гастрит

Данный тип хронического гастрита связан с образованием аутоантител (к париеталным клеткам и внутреннему фактору Кастла). Антитела связываются с микроворсинками париетальных клеток и делают невозможным соединение витамина В12 с внутренним фактором Касла. Считается, что выработка антител к H+K+–АТФазе париетальных клеток является одной из причин ахлоргидрии. Повреждение антителами собственных (фундальных) желез приводит к их потере. При этом в теле и дне желудка развивается прогрессивная атрофия главных и париетальных клеток с недостаточностью внутреннего фактора Кастла, что может приводить к пернициозной анемии.

Аутоиммунный гастрит часто сочетается с другой аутоиммунной патологией и нередко развивается в рамках так называемого аутоиммунного полигландулярного синдрома.

Гистологические изменения при аутоиммунном атрофическом гастрите зависят от фазы заболевания:

а) в раннюю фазу отмечается многоочаговая диффузная инфильтрация собственной пластинки мононуклеарными клетками и эозинофилами, а также очаговая Т–клеточная инфильтрация собственных желез желудка с их разрушением. Наблюдают очаговую гиперплазию мукоидных клеток (псевдопилорическая метаплазия), а также гипертрофические изменения париетальных клеток;

б) в более позднюю фазу заболевания усиливается лимфоцитарное воспаление, атрофия собственных желез желудка и очаговая кишечная метаплазия. Последняя стадия характеризуется диффузным атрофическим гастритом с вовлечением тела и дна желудка с небольшими явлениями кишечной метаплазии. Антральный отдел не поражен.

Клинические проявления

Неизменным следствием атрофии слизистой оболочки является функциональная недостаточность желудка, что определяет довольно широкую гамму клинических проявлений.

Основными функциями желудка являются:

1. Депонирование пищи.

2. Частичное переваривание. В желудке начинается переваривание белков и клетчатки.

• Под действием соляной кислоты денатурируются белки и набухает растительная клетчатка.

• Под действием пепсина и гастриксина белки расщепляются до пептидов и аминокислот. Пепсин вырабатывается главными клетками в виде пепсиногена, который под воздействием соляной кислоты переходит в активную форму.

3. Частичное всасывание. В желудке могут всасываться некоторые лекарства (ацетилсалициловая кислота, барбитураты) и алкоголь.

4. Проведение пищи до кишечника. Пища в среднем находится в желудка 3–10 часов. Причем жидкость эвакуируется незамедлительно, дольше всего задерживается жирная пища. Блуждающие нервы усиливают мышечную активность, а симпатические уменьшают.

5. Бактерицидная функция реализуется за счет действия соляной кислоты. Поэтому неизменным спутником гипоацидных состояний, а также длительного приема ингибиторов протонной помпы (омепразол) является дисбактериоз.

6. Кроветворная функция (синтез внутреннего фактора Кастла). Из–за выраженного снижения функциональной активности желудка, при атрофическом гастрите ведущим является синдром диспепсии, в отличие от гиперацидного гастрита, где преобладает болевой синдром.

Основные клинические синдромы

1. Синдром диспепсии: ухудшение аппетита, отрыжка воздухом или тухлой пищей, тошнота. Характерно чувство тяжести, переполнения желудка, кокосмия (плохой запах изо рта), слюнотечение, неприятный привкус во рту.

2. Синдром избыточного бактериального роста также часто лидирует в клинической картине. Его развитие связано с нарушением бактерицидной функции соляной кислоты. Проявляется он урчанием, вздутием в животе, непереносимостью молочных продуктов, неустойчивым стулом. При частых поносах может наступить похудание, анемия.

3. Анемический синдром связан:

а) с нарушением всасывания витамина В12 из–за снижения выработки внутреннего фактора Кастла;

б) и/или железа (нарушение процесса восстановления трехвалентного железа в двухвалентное под действием соляной кислоты);

в) фолиеводефицитная анемия может развиваться из–за нарушений кишечной микрофлоры.

4. Также имеет место болевой синдром, но связанный не со спазмом гладкой мускулатуры, а с растяжением желудка из–за нарушения эвакуаторной функции желудка. Боли, как правило, тупые, ноющие, усиливающиеся после приема пищи, без четкой локализации (т.е. носят не спастический, как при гиперацидном гастрите, а дистензионный характер).

5. Дистрофический синдром, обусловленный полигиповитаминозами (Р,С,А,Д), белковой недостаточностью, вследствие нарушения переваривания белков.

При осмотре: атрофичный «полированный язык», при обострениях – язык обложен густым белым налетом.

При пальпации болезненность обычно отсутствует.

Секреция прогрессивно снижается вплоть до ахлоргидрии.

Часто присоединяется сопутствующая патология: панкреатит, холецистит, энтероколит.

Диагностика

Гастроскопия

Гастроскопия является ведущим методом диагностики атрофического гастрита. Она выявляет истончение слизистой, которая приобретает бледно–сероватый цвет, размер ее складок уменьшается, выраженность сосудистого рисунка увеличивается.

При атрофическом гастрите участки истонченной слизистой могут чередоваться с участками кишечной метаплазии, которая может быть более или менее выраженной, и иметь различную распространенность. Кишечная метаплазия традиционно рассматривалась, как предраковое изменение слизистой оболочки желудка.

Гистология

Атрофия выражается в уменьшении толщины слизистой обоолочки, толщины зоны слизистого эпителия и глубины желез. Наряду с этим атрофия может проявляться и в разрежении желез. Морфологическое исследование является одним из ключевых и достоверных методов выявления атрофических, воспалительных и деструктивных изменений в слизистой обоолочки фундального и антрального отдела желудка, но при условии выполнения качественной морфологической диагностики (Good Morphological Practice).

Для выявления дисплазии и метаплазии можно прибегнуть к методу хромографии, когда измененные участки окрашиваются специальным индикатором в соответствующий цвет.

УЗИ является дополнительным методом диагностики при атрофическом гастрите и в основном нацелено на выявление сопутствующей патологии поджелудочной железы, желчного пузыря, печени и т.д. УЗИ–признаки атрофического гастрита далеко не всегда выявляются, при выраженном патологическом процессе можно увидеть уменьшение размеров желудка и «сглаживание» его поверхности (уменьшение высоты желудочных складок).

Оценка функциональной активности желудка

Функциональное исследование желудка включает:

1) рН–метрию, которая позволяет определить секреторную активность париетальных клеток;

2) определение активности пепсинов или общей протеолитической активности содержимого желудка.

Материал для исследования может быть получен при зондировании или при гастроскопии.

Суточная рН–метрия является «золотым стандартом» оценки секреторной функции желудка при атрофическом гастрите. Ее проведение необходимо для определения тактики лечения пациента, прогноза и контроля эффективности терапии. Как правило, атрофический гастрит сопровождается пониженной кислотностью. Среднесуточная рН может колебаться от 3 до 6.

Лабораторные маркеры атрофического гастрита

1. В последние годы все большую популярность получает метод исследования содержания в сыворотке крови пепсиногена I, пепсиногена II и гастрина–17 в качестве маркеров атрофии слизистой обоолочки фундального и антрального отделов желудка. Этот малоинвазивный метод позволил выделить несколько разновидностей атрофического гастрита в теле желудка и в антральном отделе. Пепсиноген I и II синтезируются и секретируются главными клетками желудка. После попадания в просвет желудка они превращаются в протеолитический фермент пепсин. Снижение уровня пепсиногена I коррелирует со снижением количества главных клеток при атрофии слизистой желудка. Измерение уровней пепсиногена I и пепсиногена II, а также их соотношения в сыворотке крови используется в качестве скринингового метода для выявления атрофического гастрита и рака желудка. Чувствительность и специфичность данного метода относительно невелика (84,6 и 73,5% соответственно).

2. Определение антипариетальных антител и антител к внутреннему фактору Кастла в сыворотке крови.

Антипариетальные антитела направлены против микросомальных компонентов париетальных клеток желудка. Тест положителен у 95% пациентов с пернициозной анемией, хотя специфичность теста низкая. Антитела к париетальным клеткам присутствуют у 25–30% пациентов с аутоиммунным тиреоидитом.

При определении антител к внутреннему фактору следует не допускать введения витамина В12 в течение 48 часов перед взятием образца. Антитела к внутреннему фактору могут присутствовать у 3–6% людей с гипертироидизмом или инсулинозависимым диабетом.

3. Определение уровня гастрина в сыворотке крови. Для аутоиммунного хронического гастрита характерно повышение уровня гастрина. Необходимо проведение дифференциальной диагностики с гастриномой (синдром Золлингера–Эллисона).

Диагностика инфекции Helicobacter pylori

Диагностика Helicobacter pylori необходима при любом гастрите. Она помогает выявить причину поражения желудка, т.к. в большинстве случаев этиологическим фактором атрофии признанна длительно текущая инфекция Helicobacter pylori. Существуют 2 группы методов – прямые и косвенные. Следует помнить, что достоверность тестов зависит от выбранного метода и используемых методик и реактивов. «Золотым стандартом» достоверности признано морфологическое исследование биоптатов.

Принципиальное значение для практики имеет проведение диагностики Н. pylori–инфекции до лечения – первичная диагностика, и после проведения противохеликобактерной терапии – контроль эффективности выбранной схемы лечения.

Анализ кала – дешевый и простой метод, который позволяет выявить косвенные признаки секреторной недостаточности желудка. Так, при атрофическом гастрите в кале появляется большое количество (+++) неизмененных мышечных волокон, соединительной ткани, перевариваемой клетчатки и внутриклеточного крахмала, а также признаки, свидетельствующие о сопутствующем дисбактериозе.

Принципы медикаментозной терапии атрофического гастрита

Если лечение гиперацидных состояний на сегодняшний день достигло больших успехов, то в терапии гипоацидного атрофического гастрита и по сей день много «белых пятен». Практикующий врач, каждый раз сталкиваясь с атрофией слизистой обоолочки желудка, оказывается перед непростым выбором: назначать или не назначать антацидные и антисекреторные препараты, проводить ли полноценный курс эрадикации и т.д.

1. Этиотропная терапия. Во–первых, необходимо выявить причину атрофического гастрита и, по возможности, устранить ее. Как уже указывалось, основными причинами атрофии слизистой оболочки желудка являются длительно текущий гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori, и аутоиммунный гастрит. Таким образом, при обнаружении атрофических изменений слизистой оболочки на гастроскопии при гистологическом исследовании или лабораторными методами (пенсиноген I и II ) необходимо во всех случаях провести диагностику НР–инфекции и при ее обнаружении назначить эрадикационную терапию. Также всем пациентам определяют лабораторные маркеры аутоиммунной патологии (антипариетальные АТ и АТ к фактору Кастла).

К сожалению, устранить аутоиммунные механизмы поражения слизистой оболочки желудка на сегодняшний день практически невозможно, вопрос о назначении глюкокортикостероидов встает только тогда, когда гастрит сопровождает пернициозная анемия. В остальных случаях побочные эффекты ГКС будут преобладать над клинической эффективностью.

Эрадикационная терапия при атрофическом гастрите имеет важную особенность: прежде чем решить вопрос о выборе антисекреторного препарата, необходимо провести суточную рН–метрию.

При рН менее 6, несмотря на пониженную секрецию, назначаются ингибиторы протоновой помпы (ИПП). И лишь при анацидном состоянии (рН≥6) ИПП исключаются из схемы эрадикации и назначаются только антибиотики.

Данные в отношении возможности обратного развития атрофии и кишечной метаплазии после эрадикации инфекции противоречивы. Считается, что эффективная эрадикация H. pylori даже на этапе атрофии приводит к прерыванию каскада патологических реакций в слизистой оболочке желудка и может рассматриваться, как профилактика развития рака желудка. В пользу эрадикации H. pylori у пациентов с атрофическим гастритом свидетельствует целый ряд работ, результаты которых доказывают, что эрадикация инфекции сопровождается нормализацией регенераторных процессов в слизистой оболочке желудка.

Диетотерапия. В фазе обострения хронического аутоиммунного гастрита рекомендуется диета №1а, обеспечивающая функциональное, механическое, термическое и химическое щажение желудка. Через 2–3 дня по мере ликвидации острых симптомов больных переводят на диету № 1.

По мере ликвидации воспаления больным хроническим аутоиммунным гастритом показана постепенно нарастающая стимуляция функциональных желез. Для этого назначают диету № 2. Цель этой диеты – механическое щажение желудка с сохранением химических раздражителей.

2. Патогенетическая терапия. Общими группами лекарственных препаратов для лечения атрофичекого гастрита вне зависимости от причины являются следующие:

I. Препараты заместительной терапии

Заместительная терапия включает в себя назначение препаратов соляной кислоты и ферментов желудочного сока.

• Натуральный желудочный сок принимают по 1–2 ст. ложки 3–4 р/сут. во время еды.

• Ацидин–пепсин–таблетки, содержащие ацидин и пепсин, из которых в воде образуется соляная кислота. Принимают по 1 таб. (500 мг) 3 р/д, запивая водой.

• Препараты желудочных ферментов: одним из перспективных современных препаратов, направленных на коррекцию секреторной недостаточности желудка, является Абомин®.

Абомин® – препарат, получаемый из слизистой оболочки желудка телят и ягнят молочного возраста. Содержит сумму протеолитических ферментов. Назначается по 1 таб. (по 0,2 г с содержанием в 1 таблетке 50 000 ЕД) 3 раза в сутки во время еды в течение 1–2 мес. При недостаточной эффективности разовая доза может быть увеличена до 2–3 таб. на прием, а курс лечения продлен до 3 мес.

Препарат обычно переносится без побочных явлений, в отдельных случаях отмечаются легкая тошнота, изжога.

Под действием Абомина® осуществляется протеолиз белков пищи до уровня полипептидов и частично аминокислот. Препарат может применяться не только при хроническом атрофическом гастрите, но и при острых нарушениях пищеварительной функции (острый гастрит, гастроэнтерит). Безопасен и может применяться даже у детей грудного возраста.

При развитии у пациента В12–дефицитной анемии, заместительная терапия должна включать парентеральное введение витамина В12.

II. Средства, стимулирующие секрецию соляной кислоты

В настоящее время существует большое количество лекарственных препаратов, которые «теоретически» должны оказать стимулирующее действие на париетальные клетки. Однако в реальной клинической практике эффективноть большинства из них весьма низкая, а продолжительность действия короткая.

Следует все же упомянуть о некоторых методах стимулирующей терапии:

• минеральные воды (Есентуки №4,17, Нарзан, Миргородская) применяют в теплом виде за 15–20 мин до еды;

• отвар шиповника, а также лимонный, капустный, томатный соки, разведенные кипяченой водой;

• лекарственные сборы (подорожник, зверобой, полынь, чабрец).

Особенно широко в практике используется плантаглюцид – гранулы листьев подорожника, который применяют по 1 ч.л 3 р/сут. с теплой водой за 20 мин до еды;

• Лимонтар (лимонная и янтарная кислота) по 1 таб. 3 р/сут. за 20 мин до еды.

III. Средства, влияющие на трофику и регенерацию слизистой оболочки желудка (гастропротекторы)

К этой группе можно отнести солкосерил, довольно эффективный препарат, однако его назначение более оправдано при эрозивном гастрите и язвенной болезни.

IV. Обволакивающие и вяжущие средства, обладающие противовоспалительным эффектом Препараты этой группы образуют тонкую пленку из гелеобразного вещества, покрывающего воспаленные участки.

Обволакивающим и вяжущим действием обладают препараты висмута и алюминия.

V. Средства, влияющие на моторику желудка

Цизаприд, домперидон и другие прокинетики в случаях ослабления тонуса и перистальтики желудка, гастродуоденального рефлюкса и снижения тонуса нижнего пищеводного сфинктера.

В период ремиссии атрофического гастрита главным принципом лечения является стимулирующая и заместительная терапия, которая назначается с целью компенсации секреторной недостаточности.

Гастрит тип В - бактериальный, связан с инфицированием хеликобактериями (Helicobacter pilori).

Эти микроорганизмы вырабатывают вещества, повреждающие слизистую оболочку желудка, и облегчают действие на нее различных вредных факторов (нарушение режима питания, злоупотребление алкоголем и др.). Защищаясь от них, организм увеличивает выработку соляной кислоты и запускает иммунологические реакции. Однако это лишь усиливает воспаление и повреждение слизистой оболочки.

Следует отметить, что хеликобактерии обнаруживаются в желудке 20–60% людей, но далеко не все они страдают хроническим гастритом. Развитие заболевания зависит от наследственности, состояния иммунной системы и особенностей самого возбудителя. Если слизистая оболочка чувствительна к действию хеликобактерий, может возникнуть острый гастрит. Иммунная система в этом случае начинает бороться с возбудителями и в конечном итоге уничтожает их. При недостаточности иммунного ответа формируется хронический гастрит. Дальнейшее развитие заболевания зависит от особенностей хеликобактерий. Примерно половина из них выделяет токсин, приводящий к появлению язв. Люди, инфицированные такими хеликобактериями, имеют склонность к переходу гастрита в язвенную болезнь. И наоборот, человек, заразившийся «неязвенными» хеликобактериями, будет болеть только хроническим гастритом.

Гастрит тип АВ - это сочетание аутоиммунного и бактериального вариантов. Чаще всего он встречается у пожилых людей, длительное время страдающих гастритом В. При гастрите АВ происходит полное поражение слизистой оболочки желудка с постепенно нарастающей атрофией и снижением секреторной активности.

Гастрит тип С - связан с действием химических агентов. Он может возникнуть вследствие заброса желчи и содержимого кишечника в желудок (рефлюкс-гастрит), длительного приема жаропонижающих, обезболивающих и противовоспалительных лекарств (аспирина, анальгина, бутадиона и др.), а также при контакте с некоторыми химическими веществами на производстве (жирными кислотами и щелочами, силикатной пылью и др.).

К внешним факторам развития хронического гастрита относятся:

Пищевой или алиментарный. Способствуют развитию хронического гастрита длительное нарушение ритма питания, нерегулярное питание с недостаточным, торопливым прожевыванием пищи, употребление недоброкачественной пищи. Неблагоприятно сказывается привычка к очень острой или кислой пище. Раздражающие вещества стимулируют продукцию желудочного сока и слизи и, при длительном воздействии желудочная секреция истощается. Слишком горячая или слишком холодная пища в течение длительного времени так же способствует развитию хронического гастрита.

Нарушения со стороны жевательного аппарата. К недостаточному пережевыванию пищи приводит наличие больных зубов, отсутствие зубов или наличие артрозов височно-нижнечелюстного сустава.

Употребление алкоголя стимулирует секрецию желудочного сока, а крепкие алкогольные напитки раздражают стенку желудка. Возникает сначала поверхностный гастрит, который постепенно переходит в хронический.

Курение в течение многих лет вызывает развитие так называемого гастрита курильщиков. Ядовитые компоненты табачного дыма сначала стимулируют, затем угнетают желудочную секрецию и повреждают защитный слизистый барьер желудка. Кроме того, курение приводит к спазму мелких сосудов, к затруднению кровообращения в желудке.

Употребление некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию или обострению хронического гастрита. Разрушают слизистый барьер и повреждают слизистую оболочку желудка нестероидные противовоспалительные препараты (метиндол, индометацин, бутадион), салицилаты (ацетилсалициловая кислота), хлорид калия, резерпин, некоторые препараты применяющиеся при лечении туберкулеза.

Профессиональные вредности. Часто развитию хронического гастрита способствует работа в условиях запыленного помещения (пыль хлопка, угля, металлов). Частицы пыли, находящиеся в воздухе, попадают на слизистую оболочку рта и заглатываются. Попадая в желудок они вызывают раздражение слизистой оболочки. Это может произойти и при наличии в воздухе паров щелочей, кислот и других ядовитых веществ.

К внутренним факторам развития хронического гастрита относятся:

Хронические воспалительные процессы в полости рта (кариес, периодонтит), носоглотке (хронические фарингиты, тонзиллиты, синуситы), легких (хронические бронхиты, туберкулез).

Заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, заболевания надпочечников).

Заболевания, сопровождающиеся нарушением обмена веществ (подагра).

Ожирение.

Заболевания, сопровождающиеся хроническим кислородным голоданием тканей организма – сердечно-сосудистая недостаточность, легочная недостаточность.

Хроническая почечная недостаточность способствует возникновению хронического гастрита вследствие накопления в организме продуктов азотистого обмена в токсических концентрациях. Функция почек по выведению этих продуктов обмена снижена и мочевина и другие азотистые шлаки выводятся через слизистую желудка, вызывая ее раздражение и повреждение.

Хронические заболевания других органов желудочно-кишечного тракта (хронические холециститы, панкреатиты, гепатиты, этериты, колиты). Все эти заболевания в той или иной степени нарушают секрецию и двигательную функцию желудка и кишечника и сопровождаются рефлюксом (обратным забросом) содержимого двенадцатиперстной кишки в желудок.

Аутоиммунные процессы. В этом случае в организме вследствие нарушения функции иммунной системы образуются аутоантитела, которые повреждают обкладочные (париетальные) клетки слизистой оболочки, продуцирующие соляную кислоту и гастромукопротеин или фактор Касла, являющийся основным защитным компонентом желудочной слизи. Считается, что до 20% хронических гастритов возникает по этому механизму развития.

Клиническая картина

Независимо от причины хронического гастрита у людей, страдающих этим заболеванием, отмечаются совершенно одинаковые симптомы, которые объединяют термином диспепсия:

боли или неприятные ощущения под ложечкой;

чувство переполнения после еды;

очень быстрое насыщение;

тошнота, рвота;

отрыжка, изжога.

Хронический гастрит протекает волнообразно — периоды относительного благополучия сменяются обострениями, которые чаще всего возникают:

во время определенного сезона (весной и осенью);

при эмоциональных и физических перегрузках;

при злоупотреблении алкоголем и его суррогатами;

при нарушении режима питания, злоупотреблении горячей, холодной, острой и грубой пищей;

при приеме некоторых лекарственных препаратов (аспирин, бутадион и др.).

Диагностика хронического гастрита включает:

• эндоскопический метод с биопсией;

• изучение морфологического состояния слизистой оболочки желудка;

• выявление H. pylori с помощью различных методов (морфологического, уреазного (CLO-теста, дыхательного), иммуноморфологического на антигены H. pylori, иммунологического, бактериологического с посевом на среды);

• использование гастропанели с определением в крови гастрина и пепсиногена I и II;

• определение кислотопродуцирующей функции желудка с помощью круглосуточного мониторинга внутрижелудочного рН;

• лабораторные методы (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические показатели крови).

О наличии минимальных изменений структуры и функциональной активности слизистой оболочки желудка можно судить по следующим показателям плазмы крови:

• снижению уровня пепсиногена I (атрофия локализуется в теле желудка);

• пепсиногена II, гастрина-17 (атрофия в антральном отделе желудка).

Лечение хронического гастрита

Для профилактики обострений больному рекомендуется избегать отрицательных эмоций, нервных перегрузок и физического перенапряжения. Кроме того, желательно отказаться от курения и приема лекарств, раздражающих слизистую оболочку желудка.

Не менее важным является соблюдение диеты. Во время обострения из рациона следует исключить все, что вызывает неприятные ощущения. Пища должна быть теплой и хорошо измельченной, принимать ее лучше небольшими порциями 5–6 раз в день. После улучшения самочувствия диета постепенно расширяется с обязательным учетом индивидуальных особенностей больного.

|

Разрешается употреблять |

Не разрешается употреблять |

Хлеб |

пшеничный вчерашний или сухари |

ржаной, пшеничный свежевыпеченный и сдобный |

Супы |

суп-пюре из различных овощей (кроме белокочанной капусты), |

Мясные, рыбные, овощные супы, грибные концентрированные |

|

протёртых круп, вермишели |

отвары, непротёртые супы |

Мясо |

курица, нежирная говядина, телятина, протёртые в отварном или паровом виде |

жирные сорта мяса: свинина, утка, гусь, баранина, консервы, колбаса |

Яйца |

всмятку, в виде парового омлета (не более 2-3 яиц в день; пожилым людям — 2-3 штуки в неделю) |

яичница и яйца вкрутую |

Рыба |

нежирная в отварном виде или рубленная, приготовленная на пару |

жирные сорта рыбы: карп, осетрина, белуга, сом, севрюга и др. |

Жиры |

масло сливочное несолёное |

сливочное масло солёное, топлёное; свиной, говяжий, бараний жиры |

Мучные изделия |

пшеничные сухари, бисквит, сухое печенье, отварная вермишель и лапша |

блины, пироги, торты, пирожное, сдоба |

Крупы |

различные (в виде каш, пудингов, суфле) |

рассыпчатые каши, жареные котлеты из круп |

Овощи |

картофель, морковь, свекла |

белокочанная капуста, лук, брюква, квашеные и солёные овощи |

Фрукты |

сладкие и спелые, вареные или |

блюда из кислых сортов фруктов |

и ягоды |

запеченные |

|

Сладости мёд,сахар, варенье |

шоколад,халва |

|

Соусы |

молочные и сметанные |

соусы острые, перец, лук, горчица, уксус, хрен |

Закуски |

сыр неострый, икра паюсная и зернистая в небольшом количестве |

консервы, копчёности, острые закуски |

Молоко |

молоко, сливки, некислая сметана, творог, паровые творожники, ленивые вареники, кисель молочный, сухое молоко, сгущенное молоко |

нет ограничений |

Напитки чай с молоком/сливками, несладкий и пиво, квас, газированные напитки, некрепкий, разбавленные соки, напитки в очень горячем или компоты, отвар шиповника, кисели холодном виде |

||

Лечение хронического гастрита, ассоциированного с Н. pylori, согласно Маастрихтскому консенсусу-3 (2005), предусматривает применение трех- или четырехкомпонентных схем назначения антибактериальных препаратов в сочетании с ингибиторами протонной помпы (ИПП) в стандартных дозах:

ИПП + кларитромицин + амоксициллин;

ИПП+ тетрациклин + метронидазол (фуразолидон) + коллоидный субцитрат висмута.

После курса антихеликобактерной терапии на протяжении 10-14 дней у больных с повышенной секреторной функцией желудка следует продолжить прием ИПП еще в течение 2-3 нед.

Язвенная болезнь – гетерогенное, хроническое с различной периодичностью рецидивирующее заболевание, с разными вариантами течения и прогрессирования, у части больных приводящее к осложнениям.

Основные факторы риска развития этого заболевания – генетическая предрасположенность и нарушение равновесия между факторами агрессии и защиты. Агрессивные факторы – кислота, пепсин, желчные кислоты, протеазы панкреатического сока и нарушение моторики гастродуоденальной системы, у части больных и инфекция Helicobacter pylori (НР).

В пользу аргументации связи между язвенной болезнью и HP утверждается следующее: 1) у многих больных язвенной болезнью выявляется HP; 2) проведение антихеликобактерной терапии позволяет добиться заживления язв или уменьшить сроки их заживления, а также увеличить сроки ремиссии этого заболевания и даже уменьшить активность хронического гастрита.

Терапия язвенной болезни. Основные цели терапии язвенной болезни, независимо от наличия или отсутствия НР – устранение болевого синдрома и диспепсических расстройств, заживление язвенного дефекта, удлинение ремиссии заболевания и предотвращение рецидивов, повышение качества жизни.

Основные принципы лекарственного лечения больных язвенной болезнью:

1) воздействие на факторы агрессии и/или защиты;

2) при язвенной болезни, ассоциированной с НР, – его эрадикация;

3) в необходимых случаях дополнительное использование в лечении больных лекарственных препаратов, позволяющих устранить диспепсические и/или «психоэмоциональные» симптомы, если эти симптомы не исчезают или не уменьшаются в своей интенсивности в первые дни проведения базовой терапии;

4) коррекция медикаментозного лечения больных при наличии сопутствующих заболеваний;

5) учет индивидуальных особенностей больных (возраст и масса больных, переносимость конкретными больными тех или иных медикаментозных препаратов, активность больных, т.е. умение обслужить себя и т.д.);

6) учет финансовых возможностей стационара и конкретных больных, если лечение больных проводится в амбулаторно–поликлинических условиях.

В начале нынешнего века наибольшее признание в практике лечения больных язвенной болезнью, ассоциируемой с НР получили 3–компонентные схемы эрадикации НР наиболее часто состоящие из ингибитора протонного насоса и двух антибиотиков – преимущественно кларитромицина и амоксициллина, назначаемых больным 2 раза в сутки в течение 7–14 дней. В последнее время стал усиленно рекламироваться 4–компонентный режим лечения больных, основанный на результатах исследований, проведенных в Северной Америке, Европе и Азии, согласно которым в эрадикации НР новые 4–компонентные схемы эрадикационной терапии, дополнительно включающие нитромидазол (метронидазол или тинидазол), которые при последовательном режиме (использование на протяжении 20 дней) и при одновременном режиме (в течение 5 дней), превосходят по эффективности стандартные 3–компонентные схемы эрадикации НР.

Литература

Основная

Лекции по факультетской терапии в 2-х томах / Под ред. В.И. Козловского, Витебск, 2001.

Внутренние болезни: Учебник: В 2 т. / Под ред. А.И. Мартынова, Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.С. Галявича (отв. ред.). – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – Т.1. – 600 с.: ил. – (Серия «XXI век»).

Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 1999. – 592 с.: ил. – (Учеб. лит. для студ. мед. вузов).

Дополнительная

Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. рук. в 3 т. Т. 1 – 2-е изд., перераб. и доп. - Мн.: Выш. шк.; Витебск: Белмедкнига, 1997. – 552 с.: ил.

Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов: Практ. руководство: В 4 т. Т. 1. - М.: Медицинская литература, 1999. – 560 с.: ил.

Диагностика и лечение внутренних болезней: Руководство для врачей. В 3-х томах. Под общей ред. Ф.И.Комарова. Т. 3. Болезни органов пищеварения и системы крови / Ф.И.Комаров, А.И.Хазанов, А.В.Калинин и др.: под ред. Ф.И.Комарова и А.И.Хазанова. - М.: Медицина, 1992. – 528 с.: ил.

Барт Чернов. Фармакотерапия неотложных состояний, пер., М., 1999.

Неотложные состояния от А до Я: справочник практического врача.: Пер. с анг. (Под ред. А.Д.Верткина). – М.: 2003. – 352 с.

Стандарты диагностики и лечения органов пищеварения. Под ред. П.Я.Григорьева, В.Т.Ивашкина, Ф.И.Комарова и др. – М.: 1998.

Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Диагностика и лечение болезней органов пищеварения. М.: МИА – 2001.

Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Клиническая гастроэнтерология. - М.: МИА – 2001.

Практические навыки терапевта под ред. Матвейкова Г.П. - Минск, Вышэйшая школа. - 1993.

Машковский М.Д. Лекарственные средства (в двух томах). М.: Медицина. - 1993.

Григорьев П.Я., Яковенко Э.П. Диагностика и лечение болезней пищеварения. М.: Медицина. - 1997.

Гончарик И.И. Болезни желудка и кишечника. Минск: Вышэйшая школа. - 1994.

Руководство по гастроэнтерологии в 3-х томах под ред. Ф.И. Комарова. М.: Медицина. - 1995-1996.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ТЕМЕ «Хронический гастрит. Гастродуоденальные язвы»