- •Оглавление

- •Некоторые сведения о системе органов дыхания

- •Рентгенологическая диагностика пневмонии

- •Осложнения пневмонии

- •Респираторный дистресс-синдром взрослых

- •Абсцесс легкого

- •Синдром системного воспалительного ответа

- •Особенности атипичных пневмоний

- •Лечение вирусной пневмонии

- •Антибактериальная терапия пневмонии

- •Другая терапия пневмонии

- •Плевриты

- •Задания для самостоятельной подготовки студентов к теме «Пневмонии. Плевральный выпот» Тестовые задания

- •Дайте интерпретацию рентгенограммам

- •Классификация острого бронхита

- •Этиология и патогенез острого бронхита

- •Клиническая картина острого бронхита

- •Диагностика острого бронхита

- •Дифференциальный диагноз

- •Прогноз

- •Классификация хронического бронхита

- •Этиология и патогенез хронического бронхита

- •Клиническая картина хронического бронхита

- •Диагностика хронического бронхита

- •Дифференциальный диагноз

- •Общие принципы лечения хронического бронхита

- •Фармакотерапия обострений хронического бронхита, вызванных бактериальной инфекцией

- •Антибактериальная терапия простого неосложненного хронического бронхита

- •Антибактериальная терапия обструктивного хронического бронхита

- •Антибактериальная терапия гнойного хронического бронхита

- •Муколитические лекарственные средства

- •Комбинированные лекарственные средства, обладающие бронхолитическим эффектом

- •Фармакотерапия неинфекционных обострений хронического бронхита

- •Ведение пациентов с хроническим бронхитом в период ремиссии

- •Прогноз

- •Медикаментозное лечение хобл стабильного течения

- •Немедикаментозное лечение хобл стабильного течения Оксигенотерапия

- •Хирургическое лечение

- •I. Бронхолитические лекарственные средства

- •II. Глюкокортикостероиды

- •III. Кислородотерапия

- •V. Антибиотики

- •VI. Муколитики

- •Задания для самостоятельной подготовки студентов к теме «Острый бронхит. Хронический бронхит. Хроническая обструктивная болезнь легких. Бронхиальная астма» Тестовые задания

- •Задания по спирографическому исследованию

- •4. Оцените результаты спирографического исследования:

- •5. Оцените результаты спирографического исследования:

- •6. Оцените результаты спирографического исследования:

- •7. Оцените результаты спирографического исследования:

- •8. Оцените результаты спирографического исследования:

- •9. Оцените результаты спирографического исследования:

- •10. Оцените результаты спирографического исследования:

- •Примеры спирограмм при различных типах дн

- •Тестовые задания

- •Лечение аутоиммунного гепатита высокой степени активности

- •Симптомы лекарственного поражения печени

- •Причины лекарственного поражения печени

- •Лечение лекарственного поражения печени

- •Тестовые задания

- •Тестовые задания

- •Тестовые задания

- •Прелатентный дефицит железа в организме

- •Латентный дефицит железа в организме

- •Основные дифференциально-диагностические признаки гипохромных анемий

- •Тестовые задания

- •18. При железодефицитной анемии число эритроцитов:

- •19. Критерием латентной стадии железодефицитной анемии является:

- •20. Одной из причин железодефицитной анемии может быть:

- •Тестовые задания

- •15. Больной с кровотечением и инфекцией:

- •16. Длительное выживание в 70-80% случаев:

- •Учебные задачи

- •Ситуационные задачи (уровень – 2)

- •Ситуационные задачи (уровень – 3 – неотложная помощь)

- •Задания по лабораторной диагностике Общий анализ крови

- •Общий анализ мочи

- •Биохимический анализ сыворотки крови

- •Общий анализ мокроты (бактериоскопический)

- •Перечень вопросов по неотложной помощи

- •Перечень основных практических навыков по внутренним болезням на кафедре факультетской терапии

- •Программные вопросы по факультетской терапии, предлагаемые для курсового экзамена (устное собеседование) студентам 4 курса лечебного факультета

- •План контролируемой самостоятельной работы на цикле внутренние болезни у студентов 4 курса лечебного факультета

Некоторые сведения о системе органов дыхания

В легких имеется 6 трубчатых систем: бронхи, легочные артерии и вены, бронхиальные артерии и вены, лимфатические сосуды.

Большинство разветвлений этих систем идет параллельно друг другу, образуя сосудисто-бронхиальные пучки, которые составляют основу внутренней топографии легкого. Соответственно сосудисто-бронхиальным пучкам каждая доля легкого состоит из отдельных участков, называемых бронхо-легочными сегментами.

Бронхолегочный сегмент — это часть легкого, соответствующая первичной ветви долевого бронха и сопровождающих его ветви легочной артерии и других сосудов. Он отделен от соседних сегментов более или менее выраженными соединительнотканными перегородками, в которых проходят сегментарные вены. Эти вены имеют своим бассейном половину территории каждого из соседних сегментов. Сегменты легкого имеют форму неправильных конусов или пирамид, верхушки которых направлены к воротам легкого, а основания — к поверхности легкого, где границы между сегментами иногда заметны благодаря разнице в пигментации.

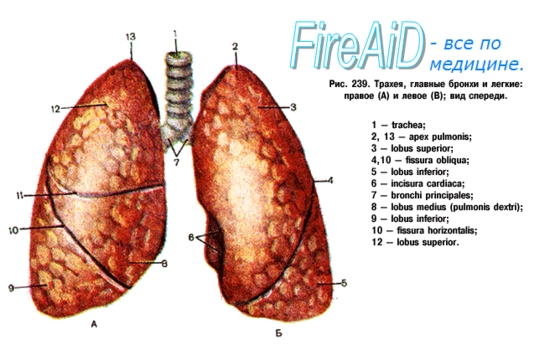

А – правое легкое, Б – левое легкое 1 –

трахея; 2, 13 – верхушки легких; 3 – верхняя

доля; 4, 10 – косая щель; 5 – нижняя доля;

6 – сердечная вырезка; 7 – главные

бронхи; 8 – средняя доля; 9 – нижняя

доля; 11 – горизонтальная щель; 12 –

верхняя доля

Рисунок. Трахея, главные бронхи и легкие: вид спереди

Бронхолегочные сегменты — это функционально-морфологические единицы легкого, в пределах которых первоначально локализуются некоторые патологические процессы и удалением которых можно ограничиться при некоторых щадящих операциях вместо резекций целой доли или всего легкого.

Согласно Международной анатомической номенклатуре, в правом и в левом легком различают по 10 сегментов.

Пневмония - это острое инфекционное заболевание, протекающее с образованием воспалительного экссудата в паренхиме легкого и затемнением при рентгенографии, которое ранее отсутствовало (при этом нет других известных причин возникновения затемнения при рентгенологическом исследовании легких).

В большинстве стран мира принято выделять следующие основные виды пневмонии:

Внебольничная (внегоспитальная) пневмония (сommuniti-аcquired рneumonia) - пневмония развившаяся у пациента вне стационара.

Нозокомиальная пневмония (госпитальная) - пневмония, возникшая через 48 часов нахождения больного в стационаре.

Вентиляционная - пневмония у больных, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), - один из типов нозокомиальной пневмонии. Это пневмония, возникшая позже 48 ч нахождения больного на ИВЛ.

Пневмонии на фоне иммунодефицита - пневмонии у лиц с иммунодефицитными состояниями.

Объем поражения ткани легкого обычно (но не всегда) определяет тяжесть заболевания.

По объему поражения различают:

долевую пневмонию (занимающую целую долю);

сегментарную (занимающую отдельный сегмент);

бронхопневмонию (ограниченную альвеолами, прилежащими к бронхам);

интерстициальную пневмонию (с преимущественным поражением интерстициальной ткани).

На практике не всегда точно удается различить отдельные из вышепредставленных типов пневмонии, поэтому данная классификация служит в основном целям патологоанатомического исследования и, кроме того, применяется в рентгенологии.

Эпидемиология

Пневмония является одной из самых распространенных болезней индустриального общества.

Заболеваемость пневмонией составляет 2-15 случаев на 1000 населения в год, при этом она возрастает у пожилых (старше 75 лет) пациентов и детей (до 5 лет).

Например, в США ежегодно регистрируется от 3 до 5,6 млн случаев заболевания пневмонией.

Отечественные показатели заболеваемости значительно уступают американским (687 тыс. случаев в год). Это несоответствие в первую очередь объясняется низким уровнем диагностики пневмонии в нашей стране, например, по оценкам А.Г.Чучалина, примерно в 60% случаев заболевание остается нераспознанным.

В Западной Европе 80% больных пневмонией составляют пациенты, не требующие госпитализации в стационар. На долю требующих госпитализации приходится от 20 до 50% больных (в зависимости от национальной практики оценки тяжести состояния и критериев госпитализации). Например, в США в стационар попадает каждый 5-й больной пневмонией. Наконец, около 2% больных требуют наблюдения в условиях ОИТ.

Смертность от пневмонии в Европе колеблется от 55,4 (Великобритания) до 7,1 (Венгрия) на 100 000 населения, при этом среди пожилых больных показатель смертности в 10-15 раз выше.

В индустриально развитых странах пневмония занимает 6-е место среди всех причин смертности и 1-е среди инфекционных заболеваний. В последние годы в нашей стране сохраняется тенденция дальнейшего роста заболеваемости пневмонией, особенно тяжелыми ее формами (у больных с алкоголизмом, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией, гепатитами).

От 0,5 до 1,0% больных, поступающих в стационары, заболевают госпитальными (нозокомиальными) пневмониями.

В России заболеваемость нозокомиальными пневмониями составляет 1,1% от общего числа госпитализированных пациентов. Примерно 2/3 случаев госпитальных пневмоний приходятся на долю пациентов ОИТ, а смертность среди этой категории больных колеблется от 50 до 70%.

Таким образом, пациенты с нозокомиальными пневмониями гибнут в среднем в 2-3 раза чаще, чем больные с острым инфарктом миокарда.

Заболеваемость нозокомиальными пневмониями возрастает в 6-20 раз среди пациентов, находившхся на ИВЛ. Однако только в 1/3 случаев смертность при госпитальной пневмонии целиком объясняется инфекционным процессом, обычно у пациентов с этой формой пневмонии отмечаются другие потенциально летальные состояния.

Некоторые вопросы патогенеза

Наиболее часто возбудители пневмонии (пневмококки, H. influenzae, Legionella spp., вирус гриппа А и даже Г--микрофлора) обнаруживаются на поверхности дыхательных путей здоровых субъектов и, таким образом, выступают в качестве возбудителя заболевания лишь в определенных благоприятных для этого случаях, например при снижении напряженности иммунитета, в том числе местного (снижение концентрации секреторного IgA или применение лекарственных средств с иммуносупрессивным действием - ГКС, цитостатики), или при нарушении барьерной функции эпителия (ОРВИ, хронический бронхит, аспирация агрессивных сред, например желудочного сока).

Таким образом, наиболее распространенным механизмом развития пневмонии является активация собственной микрофлоры нижних дыхательных путей больного, которая может отмечаться у ослабленных больных, на фоне снижения иммунитета или под воздействием факторов, повреждающих эпителий дыхательных путей.

Другой причиной активации собственной микрофлоры является дисбактериоз, например, при неоправданном назначении антибактериальных лекарственных средств у больных с ОРВИ происходит массовая гибель естественной микрофлоры, что создает условия для патологического размножения и колонизации вирулентных штаммов .

У ряда пациентов к развитию пневмонии приводит аспирация содержимого рта и ротоглотки (налет, покрывающий зубы, микроорганизмы на поверхности небных миндалин) и т.п. Микроаспирация содержимого ротоглотки является довольно обычным явлением не только при неврологических нарушениях глотания, но и у 1/3 вполне здоровых людей, главным образом во сне.

Распространение возбудителей по лимфатическим путям приобретает актуальность у ослабленных больных со сниженной кислотностью желудка, которая создает предпосылки к патологической колонизации желудочно-кишечного тракта микроорганизмами.

Частое применение внутривенных инъекций (и длительно находящихся в венах катетеров), в том числе и с немедицинскими целями (наркоманы), создает предпосылки для возникновения пневмоний вследствие гематогенной диссеминации. Многие медицинские манипуляции и пособия также создают предпосылки для развития пневмонии. Например, при эндотрахеальной интубации МО легче проникают в дыхательные пути из-за того, что ротоглотка и гортань не могут выполнять свою барьерную функцию; кроме того, системы увлажнения аппаратов ИВЛ могут являться резервуаром для некоторых микроорганизмов (Legionella spp.]

Попавшие в легкие МО оседают в бронхиолах, пролиферируют и запускают процесс локального воспаления, арена которого зависит от вида возбудителя. Так, многие МО активно размножаются в жидкости, покрывающей эпителий альвеол (H. influenzae, S. pneumoniae), другие активно размножаются в эпителии, интерстициальной ткани или внутриклеточно.

МО-возбудители пневмонии обладают широким спектром повреждающих факторов. Альтерацию в легочной ткани вызывают как продукты жизнедеятельности МО, так и компоненты разрушенных клеток. Так, к факторам агрессии Г+-бактерий относят пептидогликан и тейхоевую кислоту, т.е компоненты клеточной стенки. Но наряду с этим такие Г+-бактерии, как стафилококки и стрептококки способны выделять эндотоксины.

У Г--бактерий в качестве таких факторов выступают факторы адгезии, липидные эндотоксины, полисахаридная капсула, включающая К-антиген (фактор вирулентности, препятствующий фагоцитозу), гемолизины, энтеротоксины. Кроме того, каждый вид микроорганизмов обладает своими механизмами антибиотикорезистентности.

Патогенетические стадии пневмонии

В течении пневмонии выделяют экссудативную фазу, соответствующую быстрому размножению микроорганизмов и появлению воспалительного экссудата.

В последующем происходит миграция нейтрофилов и иммунокомпетентных клеток в очаг воспаления, что сопровождается сосудистым стазом и формированием микротромбов (стадия красного опеченения при пневмококковой пневмонии).

В дальнейшем экссудат полностью заполняет альвеолярные пространства, в легочной ткани отмечаются скопления фибрина и клеток воспаления (стадия серого опеченения при пневмококковой пневмонии).

Процесс может быть ограничен только тканью легкого или, напротив, распространяясь, принять системный характер, при котором имеются признаки системного воспалительного ответа, появление в крови воспалительных цитокинов, поражение эндотелия, приводящее к повышению его проницаемости, образованию микротромбов и множественным нарушениям микроциркуляции (ДВС-синдром, гипотония, шок и полиорганная недостаточность).

Если же организму удается ограничить воспаление, то активизация противовоспалительных механизмов приводит к запуску механизмов репарации и завершению заболевания.

Иммунодефицитные состояния, часто приводящие к развитию пневмонии (уровень доказательности I):

нейтропения (<500 нейтрофилов в мм3);

агаммаглобулинемия;

предшествующая химиотерапия;

апластические анемии;

лейкозы;

состояние после трансплантации органов и связанная с этим иммуносупрессивная терапия;

ВИЧ-инфекция;

длительно проводимая иммуносупрессивная терапия, включая ГКС, по каким-либо другим показаниям (системные заболевания соединительной ткани и т.д.).

Факторы риска нозокомиальной пневмонии (уровень доказательности I):

возраст старше 60 лет;

тяжесть состояния при оценке по шкале APACHE II>16;

черепно-мозговая травма;

кома (происходящая во сне микроаспирация содержимого ротоглотки в норме наблюдалась у 45% здоровых добровольцев, коматозное состояние значительно облегчает этот процесс);

бронхоскопия;

назогастральный зонд;

эндотрахеальная интубация (такие МО, как Legionella spp., Mycobacterium tuberculosis и грибы, способны проникать в организм при применении аэрозолей, а также через зараженные емкости увлажнителей при ИВЛ);

хирургическая операция на органах верхнего этажа брюшной полости или на грудной клетке;

гипоальбуминемия;

нервно-мышечные расстройства;

наличие ХОЗЛ и дыхательной недостаточности;

назначение препаратов внутривенно;

наличие у больного монитора внутричерепного давления;

полиорганная недостаточность;

аспирация содержимого желудка в больших объемах;

предшествующий прием антибактериальных ЛС;

назначение Н2-гистаминоблокаторов (снижение кислотности приводит к патологической колонизации желудка МО, а в случае если больной получает питание через назогастральный зонд, создаются условия для лучшего размножения бактерий, увеличения объема желудка и рефлюксу);

pH желудка более 4,0;

развитие заболевания в осенне-зимний период.

Для больных на ИВЛ дополнительными факторами риска являются:

проведение реинтубации;

ИВЛ продолжительностью более 2 сут;

трахеостомия;

низкое давление в манжете интубационной трубки;

пассивное положение головы;

неудачи при аспирации из подсвязочного пространства.

Диагностическую фибробронхоскопию следует рекомендовать при следующих клинических ситуациях:

Сохранение инфильтрации в течение более чем 3 нед (уровень рекомендаций С).

Невозможность другими способами получить материал для бактериологического исследования в тех случаях, когда это имеет решающее значение для лечения больного, например при нозокомиальной пневмонии (уровень рекомендаций В).

Пневмонии на фоне термических и химических ожогов дыхательных путей.

Ателектаз.

Подозрение на наличие инородных тел в бронхах.

Подозрение на наличие рака легкого.

С лечебной целью фибробронхоскопию проводят:

при бронхоэктатической болезни;

при выраженных нарушениях дренажной функции бронхов.

От проведения бронхоскопии следует воздержаться у больных с острыми формами ИБС, психическими нарушениями, тяжелыми нарушениями гемостаза.

При пневмонии, осложненной абсцедированием, предложены следующие критерии проведения фибробронхоскопии (уровень рекомендаций В):

температура тела выше 37,8°С;

наличие интоксикации (тахикардия, тахипноэ, миалгии);

наличие в анамнезе аспирации или факторов, предрасполагающих к аспирации;

лейкоцитоз >11 000 в мм3;

клинические подозрения на наличие опухоли;

атипичная клиническая картина (быстрое образование абсцессов);

атипичная локализация абсцессов (передние отделы легких);

неэффективность антибактериальной терапии;

абсцессы при наличии увеличенных лумфатических узлов средостения.

Критерии диагноза «пневмония»

Диагностические критерии пневмонии были впервые сформулированы в 1972 г. Johanson и в последующем подвергались пересмотру.

Существует понятие о «золотом» стандарте в диагностике пневмонии. Оно включает следующие пять признаков: лихорадка, кашель, мокрота, лейкоцитоз и рентгенологически выявляемый инфильтрат.

В настоящее время к диагностически значимым критериям пневмонии принято относить следующие клинические симптомы и признаки заболевания (уровень доказательности А):

• Появление на рентгенограммах больного новой инфильтрации (или прогрессирование уже имевшейся) в первые двое суток от начала появления клинических симптомов.

Наличие клинических симптомов (всех или нескольких):

- лихорадка;

- лейкоцитоз;

- отделение гнойной мокроты;

- наличие в мокроте, окрашенной по Граму, более 25 полиморфно-ядерных лейкоцитов в поле зрения и менее 10 эпителиоцитов в поле зрения (при микроскопии с малым увеличением).

Выявление этиологически значимого возбудителя при культуральном исследовании.

Для больных, находящихся на ИВЛ, рекомендуется также учитывать два дополнительных критерия (уровень доказательности II):

лихорадка с повышением температуры тела более 38,3°С;

ухудшение показателей газообмена.