- •1. Производство электрической и тепловой энергии

- •1.1. Общие положения

- •1.2. Тепловые электрические станции

- •1.3. Атомные электростанции

- •1.4. Гидравлические электрические станции

- •1.5. Распределение электрических нагрузок между электрическими станциями различных типов

- •1.6. Газотурбинные и парогазовые силовые установки.

- •1.7. Электростанции различных типов

- •1.8. Перспективы развития электрических станций

- •2. Передача электрической и тепловой энергии

- •2.1. Передача электрической энергии

- •2.2. Передача тепловой энергии

- •3. Потребление электрической и тепловой энергии

- •3.1. Потребление электрической энергии

- •3.2. Потребление тепловой энергии

- •4. Энергетика и биосфера

- •Приложение

- •Библиографический список

- •1. Производство электрической и тепловой энергии 1

- •1.1. Общие положения 1

2.2. Передача тепловой энергии

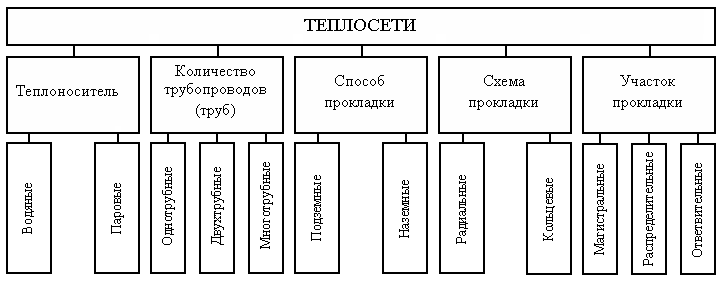

Выработанная на ТЭС или в котельных тепловая энергия передается потребителям по тепловым сетям, основой которых являются трубопроводы. Классификация теплосетей приведена на рис.2.4. Для теплофикации (обогрева зданий и помещений) преимущественное распространение имеют системы горячего водоснабжения. Вода имеет большую, чем пар аккумулирующую способность, чем обеспечивается большая дальность теплоснабжения. Вода безопаснее пара в аварийных ситуациях .Водяные системы позволяют организовать централизованное регулирование отпуска тепла. Системы парового теплоснабжения имеют более высокие параметры теплоносителя, поэтому зачастую они предпочтительней водяных систем для промышленных потребителей. Отдельные промышленные потребители тепла вообще используют только пар.

По количеству труб наиболее просты и экономичны однотрубные системы. Но они пригодны лишь там, где теплоноситель полностью используется потребителем. Наиболее распространены двухтрубные системы с подающим и обратным трубопроводами. В многотрубных сетях выполняется несколько подающих труб с разными потенциалами теплоносителя и общая обратная труба.

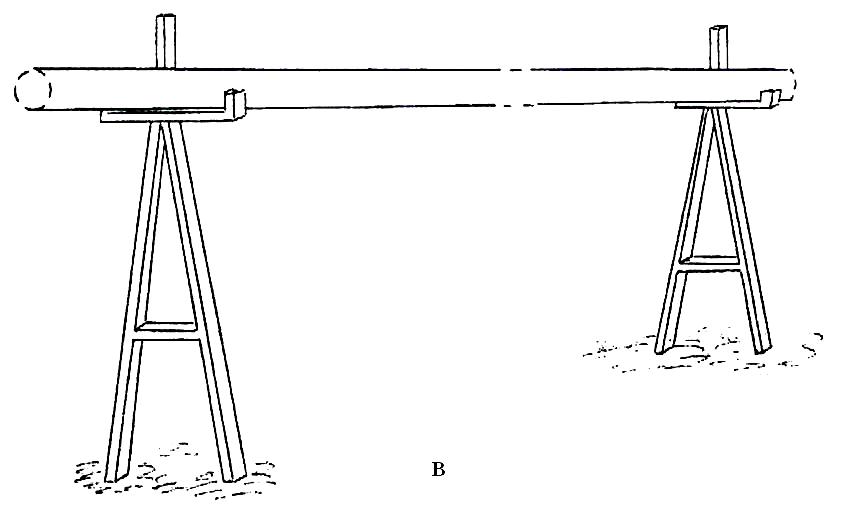

Наземная прокладка трубопроводов проще и дешевле, но возможна только при наличии свободной территории. Обычно по трассе прокладки есть подземные участки, например, в черте города, и наземные, например, на территории ТЭЦ и промышленного потребителя.

Рис.2.4. Классификация теплосетей.

Радиальные схемы прокладки теплосетей просты и дешевы, но уступают кольцевым по надежности и маневренности.

Участки прокладки теплосетей разделяют следующим образом: магистральные - от источника тепла, например, от ТЭЦ до ввода в микрорайоны, жилые кварталы или на предприятия; распределительные- от магистральных сетей до отдельных зданий или цехов; ответвительные - к отдельным зданиям или цехам до узлов присоединения к ним систем теплоиспользования отдельных потребителей. Примеры прокладки трубопроводов приведены на рис.2.5

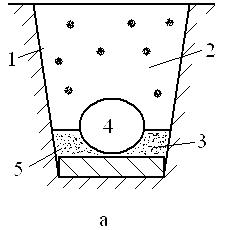

При прокладке в земле наиболее прост бесканальный способ. Таким способом выполняется примерно 6% теплосетей. В грунте подготавливают траншею 1, на дне которой устраивают бетонную подготовку 2 ,например, плиту. На песчаную подсыпку 3 опускается стальная труба 4. Для антикоррозийной и тепловой изоляции труба покрывается эпоксидной смолой, стеклотканью, битумом, пропитанной специальным составом лентой, затем минеральным покрытием, мастикой, волокнистыми материалами. Сверху труба засыпается грунтом 5.

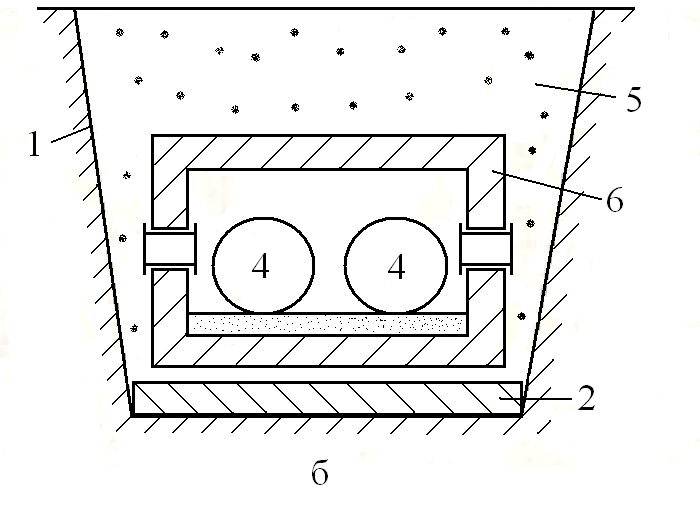

Прокладка в железобетонном непроходном канале производится примерно в 80% случаев. Она позволяет улучшить эксплуатационные качества теплосетей за счет вентиляции (естественной или искусственной через специальные колодцы на трассе), отвода влаги, установки контрольных и регистрирующих аппаратов.

В проходных каналах, по габаритам позволяющих находиться в них человеку, обслуживание и ремонт теплосетей производится без раскопки грунта и без обязательного отключения потребителей. Такая прокладка используется для особо ответственных потребителей тепла (около 4% сетей).

Примерно 10% теплосетей прокладывается наземным способом, например, на мачтах ( рис.2.5.в.). Отсутствие железобетонных блоков 6,

предохраняющих трубопровод при подземной прокладке от воздействия грунтовых вод и химических активных элементов компенсируется при этом за счет дополнительного уплотненного покрытия труб, проложенных на открытом воздухе.

Рис.2.5. Прокладка трубопроводов:

а- бесканальная; б- в непроходном канале; в- надземная прокладка на мачтах.

Тепловые сети в целом, особенно магистральные, являются сложным и ответственным сооружением. Кроме непосредственно труб они включают в себя колодцы для приборов, арматуры и обслуживания; сальниковые и П-образные компенсаторы температурной и иной деформации; скользящие опоры; дренажные системы и многое другое.

Особо важное значение с точки зрения эффективности теплопередачи имеет изоляция. До настоящего время наиболее широко применялась минеральная вата с гидроизоляцией. На практике герметизация теплоизоляции от попадании влаги малоэффективна. Оболочки, выполненные из различных материалов (изола, бризола, гидроизола, рубероида и др.) не являются абсолютно герметичным.

Отверстия в оболочке образуются как при изготовлении так и при монтаже. Они появляются в процессе эксплуатации из-за ускоренного старения под действием температурно-влажностных факторов. Поэтому срок их службы по данным Академии коммунального хозяйства составляет: рубероид 2-3 года, стеклорубероид 3-4года, штукатурка асбестоцементная 4-5 лет.

Теплопотери при увлажнении теплоизоляции значительно возрастают. Существенное улучшение технико-экономических показателей обеспечивает применение изоляции из пенополиуретана (см.табл.3.1).

Таблица 3.1. Результаты расчетов тепловых потерь (Вт/п.м) для режима 95-70°С

Диаметр трубы, мм |

Минеральная вата

(толщина изоляции 50мм) |

Пенополиуретан (толщина теплоизоляции по ГОСТ 30732-2001) |

||||

Абсолютно сухая |

Влажность 20% |

|||||

п/т |

о/т |

п/т |

о/т |

п/т |

о/т |

|

57 |

19,5 |

14,6 |

78,6 |

38 |

15,4 |

11,3 |

76 |

22,9 |

16,5 |

87 |

41 |

19,5 |

14,5 |

89 |

25,2 |

18,1 |

92,3 |

42,9 |

20,2 |

14,9 |

108 |

28,3 |

20,2 |

99,7 |

45,2 |

22,8 |

16,2 |

133 |

32,4 |

22,9 |

108,9 |

47,8 |

22,5 |

16,8 |

159 |

36,4 |

25,6 |

117,9 |

50,2 |

25,9 |

18 |

219 |

45,2 |

31,2 |

137,3 |

54,4 |

32,5 |

23 |

Примечание: п/т – прямой трубопровод; о/т – обратный трубопровод

Практика показывает, что применение пенополиуретановой теплоизоляции в гидроизолирующей оболочке снижают тепловые потери в несколько раз. Долговечность теплоизоляции увеличивается до 30 лет и более.