- •1. Производство электрической и тепловой энергии

- •1.1. Общие положения

- •1.2. Тепловые электрические станции

- •1.3. Атомные электростанции

- •1.4. Гидравлические электрические станции

- •1.5. Распределение электрических нагрузок между электрическими станциями различных типов

- •1.6. Газотурбинные и парогазовые силовые установки.

- •1.7. Электростанции различных типов

- •1.8. Перспективы развития электрических станций

- •2. Передача электрической и тепловой энергии

- •2.1. Передача электрической энергии

- •2.2. Передача тепловой энергии

- •3. Потребление электрической и тепловой энергии

- •3.1. Потребление электрической энергии

- •3.2. Потребление тепловой энергии

- •4. Энергетика и биосфера

- •Приложение

- •Библиографический список

- •1. Производство электрической и тепловой энергии 1

- •1.1. Общие положения 1

1.8. Перспективы развития электрических станций

Динамика развития мировой и отечественной энергетики [3] указывает на то, что в ближайшее время примерно сохранится существующий баланс между ТЭС, АЭС и ГЭС. Приоритет при этом будет отдан газоугольной стратегии, а использование мазута на ТЭС будет снижаться. Дальнейшее развитие получат ПГУ и ГТУ. Из сравнительно новых направлений приоритетными являются МГД- установки.

Будет развиваться нетрадиционная энергетика (солнечная, приливная, геотермальная и т.д.), использующая экологически чистые возобновляемые природные ресурсы. Продолжатся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и освоению термоядерных установок, термоэлектрических, радиоизотопных, термоэмиссионных, электрохимических генераторов [1] и других агрегатов. Отдельное и очень важное направления работ - энергосбережение всех видов ТЭР, тепловой и электрической энергии.

2. Передача электрической и тепловой энергии

Произведенная на электрических станциях энергия должна быть передана потребителям с минимальными потерями часто на значительные расстояния.

2.1. Передача электрической энергии

Общие положения. Основным звеном системы передачи электроэнергии является ЛЭП, а также элементы РУ электрических станций и подстанций. Производство, распределение и потребление электроэнергии осуществляется при разном напряжении. Бытовые и промышленные потребители в целях электробезопасности работают при напряжении 220 - 380 В. Выработка электроэнергии на станциях по технико-экономическим соображениям производится на напряжении 6 - 10 - 21 кВ. Передача электроэнергии на значительные расстояния практически возможна при напряжениях 35...1150 кВ. Шкала номинальных напряжений переменного тока определена ГОСТом: 0,22-0,38-0,66-6,0-10-21-35-110-150-220-330-500-750-1150 кВ. Таким образом, при передаче и распределении электрической энергии необходимо изменять (трансформировать) величину напряжения. Эту функцию выполняют силовые трансформаторы - повышающие и понижающие. Их конструкции, характеристики, режимы работы подробно рассматриваются в специальных дисциплинах.

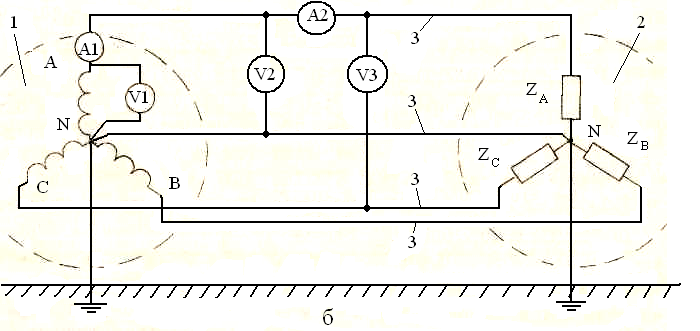

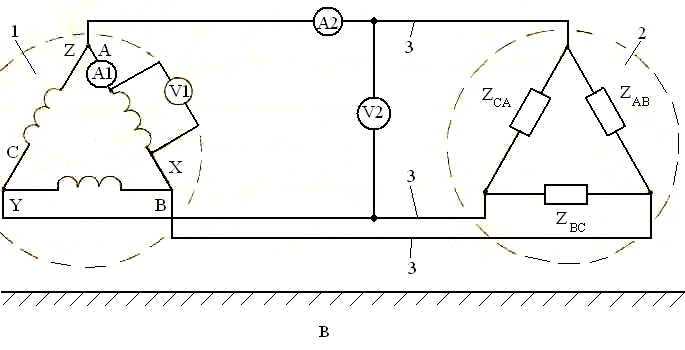

Промышленная система переменного тока является трёхфазной, трех- или четырехпроводной. Нейтральная точка (нейтраль) источника питания и потребителя нагрузки может быть соединена с землей (заземленная нейтраль) или изолирована от земли (изолированная нейтраль), а отдельные фазы соединяются друг с другом по схеме "звезда" или "треугольник" (рис.2.1). При одинаковой (симметричной) нагрузке zA=zB=zC в соответствии с выражениями (1.12; 1.1З) iA +iB +iC =0. Поэтому четвертый проводник, соединяющий нейтральные точки источника и нагрузки, не требуется. Он используется только в распределительных электрических сетях потребителей, работающих при напряжении 220/380 В. Его назначение в этом случае двояко: получение фазного напряжения 220 В и обеспечение безопасности работы при наличии заземленной нейтрали.

Известны соотношения фазных и междуфазных (линейных) значений электрических величин для разных схем: схема "звезда"

![]()

![]()

схема “треугольник”

![]()

![]()

На рис.2.1б приборы А1, V1, V2 регистрируют фазные величины, а А2, V3- линейные. На рис.2.1в приборы А1, V1 регистрируют фазные величины, а А2, V2- линейные.

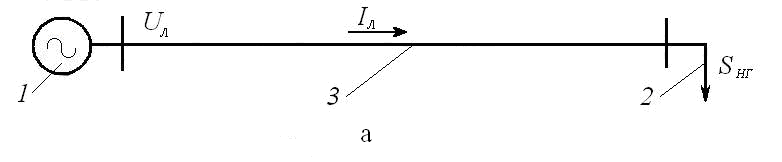

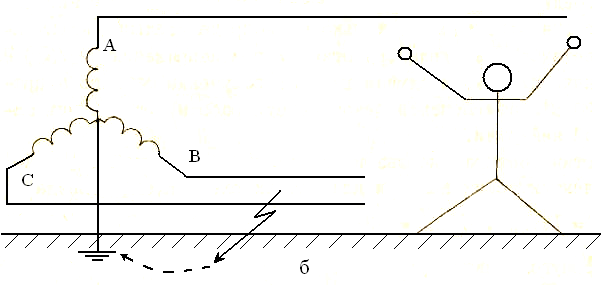

Рис.2.1. Схемы передачи электроэнергии:

а- общая блок- схема; б- четырехпроводная схема с заземленной нейтралью;

в- трехпроводная схема с изолированной нейтралью.

1-источник электроэнергии; 2-потребитель; 3-провода ЛЭП

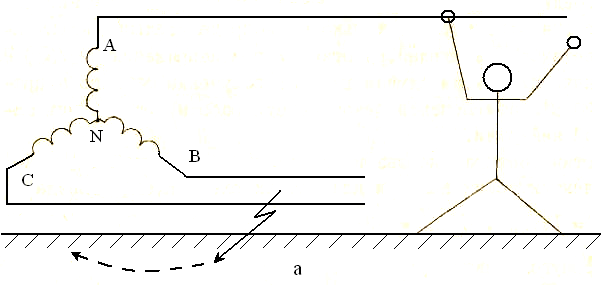

Режим нейтрали электрических сетей (рис.2.2.) определяется двумя факторами: безопасностью обслуживания и экономичностью. При изолированной, нейтрали замыкание одного провода ЛЭП на землю не приводит к большому увеличению тока, т.к. отсутствует замкнутый электрический контур от начала фазной обмотки С через точку замыкания К к окончанию этой обмотки в точку N . Такие повреждения (на воздушных ЛЭП они составляют до 70% ) не требуют немедленного отключения линии, что дает возможность отыскать замыкание в процессе эксплуатации, а затем устранить его. При этом не происходит отключения потребителя и перерыва в его электроснабжении. Такое же замыкание в сети с заземленной нейтралью приводит к резкому возрастанию силы тока, т.к. контур C-K-N оказывается замкнутым накоротко через землю.

Рис.2.2. Режимы нейтрали:

а- изолированная нейтраль; б- заземленная нейтраль

Во избежание повреждения ЛЭП автоматически мгновенно отключается специальными устройствами релейной защиты. Потребитель перестает получать по этой линии электроэнергию. Но при этом обеспечивается большая, чем в предыдущем случае, безопасность работников. Действительно, в схеме рис.2.2.а. при не отключенном замыкании в точке К возможно случайное касание человеком другого провода. Через тело человека начнет протекать значительный ток, сила которого определится величиной междуфазного напряжения ВС и электрическим сопротивлением тела. Поражение электрическим током чрезвычайно опасно. В схеме рис.2.2.б подобный режим невозможен, т.к. ЛЭП мгновенно отключается от источника.

Каждая из рассмотренных схем имеет свою область применения. Электрические сети напряжением 6-10-35 кВ; работают с изолированной нейтралью, остальные - с заземленной. Заземление нейтрали в сетях напряжением до 1000 В выполняется в целях обеспечения электробезопасности, а в сетях 110 кВ и выше - по экономическим соображениям, связанным со стоимостью изоляции [8].

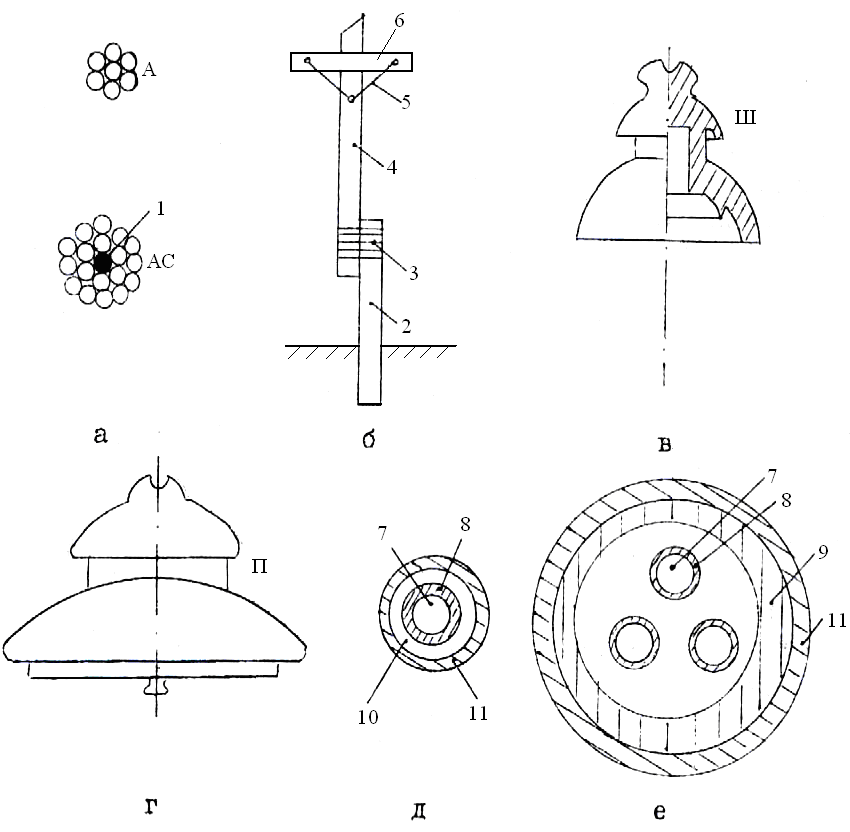

Конструкции ЛЭП. Различают два основных типа ЛЭП по конструкции: воздушные и кабельные (КЛЭП). Подробно эти вопросы рассматриваются в специальных дисциплинах, поэтому ограничимся краткими сведениями.

Основные элементы конструкции воздушных ЛЭП представлены на рис.2.З. Это провода, опоры, изоляторы, арматура. Используются неизолированные, в основном многопроволочные провода марки А (алюминиевые) и АС (сталеалюминиевые). Провода АС имеют стальной сердечник 1, несущий механическую нагрузку, поверх которого навит алюминиевый провод. Провода имеют стандартное сечение. Каждому сечению соответствует длительно допустимый ток, а также удельное активное и реактивное сопротивление (см. приложение). Площадь сечения провода ЛЭП напряжением выше 1000 В предварительно выбирается по формуле

![]() ,

мм2

(2.3)

,

мм2

(2.3)

где Iл -сила тока, протекающего в ЛЭП, А; jэ -экономическая плотность тока, справочная величина, А/мм2 .

Полученное значение F округляется до ближайшего стандартного, при этом для воздушных ЛЭП напряжением 110 кВ сечение принимается не менее 70 мм2, а для линий напряжением 220 кВ - не менее 240 мм2.

Опоры воздушных ЛЭП предназначены для крепления на них проводов при помощи изоляторов и арматуры (зажимы, скобы, штыри, крюки и др.). Опоры различают по материалу (деревянные, стальные, железобетонные), по назначению (промежуточные, поворотные, угловые, концевые, ответвительные, переходные, специальные и др.), по конструкции (одностоечные, П-образные, Т-образные, А-образные, У-образные, др.). Пример одностоечной деревянной промежуточной опоры приведен на рис.2.3.б. В грунте крепится пасынок 2 (деревянный или железобетонный), к которому бандажом 3 (стальная лента или проволока) жестко крепится непосредственно стойка 4. В верхней части стойки деревянными или металлическими отколами 5 крепится траверза 6, на которой размещаются изоляторы, необходимые для поддержания проводов ЛЭП. Изоляторы выполняются из фарфора или закаленного стекла и разделяются на штыревые Ш (на напряжение до 35 кВ) и подвесные П (на напряжение выше 35 кВ). ЛЭП характеризуется рядом геометрических параметров, с которыми студенты знакомятся на лабораторных и практических занятиях.

Рис.2.3. Элементы конструкции ЛЭП:

а- провода; б- опора; в- изолятор штыревой;

г- изолятор подвесной; д- кабель одножильный

е- кабель трехжильный.

Кабельные ЛЭП имеют проводники, изолированные друг от друга и от внешней среды ( рис.2.3.д, е.). Проводники 7 выполняются медными или алюминиевыми проволоками. Применяют и однопроволочную конструкцию проводников КЛЭП. В маркировке кабелей с алюминиевыми проводниками (жилами) на первом месте указывается буква А. На проводник накладывается изоляция 8: резина Р, винилхлорид В, полиэтилен П, негорючая резина Н, бумага с масляной пропиткой. Многожильные кабели имеют кроме изоляции отдельных жил еще и общую (поясную) изоляцию 9 из тех же материалов. Изоляция защищается от внешних воздействий оболочкой 10: резина Р, винилхлорид В, полиэтилен П, алюминий А, свинец С. Бронированные кабели имеют наружную защиту в виде стальной брони 11.

Например, кабель ААБ - 3x120 имеет три проводящих алюминиевых жилы сечением по 120 мм2 каждая, бумажную изоляцию, алюминиевую оболочку и стальную броню, покрытую пряжей.

Воздушные и кабельные ЛЭП имеют свои достоинства и недостатки. В соответствии с этим определяется область их применения. Воздушные

ЛЭП напряжением 0,38...1150 кВ используются для открытой прокладки при соответствующем рельефе местности и условиях городской застройки. КЛЭП напряжением 0,38…110 кВ применяются для скрытой прокладки в городах, на промышленных предприятиях, внутри помещений и т.д.

Выбор напряжения ЛЭП. Этот вопрос решается на основании технико-экономических расчетов, основу которых составляет сравнение стоимости ЛЭП разных классов напряжения (затрата на сооружение, обслуживание, эксплуатацию, ремонт) и стоимости потерь мощности, неизбежных при передаче электроэнергии. Известно, что эти потери равны

![]() ,

кВт

,

кВт

где Iл - сила тока в ЛЭП, А; rл -активное сопротивление проводов ЛЭП, Ом;

r0 -удельное активное сопротивление, Ом/км; l –длина ЛЭП, км.

При известной величине полной мощности нагрузки Sнг и выбираемом напряжении ЛЭП Uл потери мощности в линии обратно пропорциональны квадрату напряжения.

![]()

Пример расчета.

Для схемы рис.2.1.а. определить предельное

расстояние lп

передали электроэнергии от источника

потребителю, если максимально допустимая

потеря активной мощности в ЛЭП численно

равна 10% от

![]() кВ; Sнг

=2,6 МВА; jэ

=1,4 А/мм2

.

кВ; Sнг

=2,6 МВА; jэ

=1,4 А/мм2

.

Решение. В соответствии с (2.3) и (2.5)

![]() А

А

![]() мм2

мм2

Принимаем F=95 мм2, тогда r0 =0,33 Ом/км (см. приложение).

Используя (2.4)

![]()

откуда lп =12,825 км.

Контрольное задание. Для линии рис.2.1.а. сравнить потери активной мощности при различных напряжениях Uл . Исходные данные приведены в табл.2.1. Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки.

Таблица 2.1. Исходные данные для контрольного задания.

Параметр |

Вариант |

|||||||||

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

Sнг, МВА |

2 |

3 |

3 |

8 |

8 |

15 |

16 |

12 |

17 |

18 |

Uл1, кВ |

10,5 |

10,5 |

10,5 |

37,5 |

10,5 |

37,5 |

115 |

37,5 |

115 |

115 |

Uл2, кВ |

37,5 |

37,5 |

37,5 |

115 |

115 |

115 |

230 |

115 |

230 |

230 |

l, км |

6 |

5 |

10 |

22 |

10 |

16 |

25 |

24 |

32 |

38 |

Jэ, А/мм2 |

1,2 |

1,3 |

1,4 |

1,4 |

1,3 |

1,2 |

1,5 |

1,5 |

1,4 |

1,4 |