- •1. Производство электрической и тепловой энергии

- •1.1. Общие положения

- •1.2. Тепловые электрические станции

- •1.3. Атомные электростанции

- •1.4. Гидравлические электрические станции

- •1.5. Распределение электрических нагрузок между электрическими станциями различных типов

- •1.6. Газотурбинные и парогазовые силовые установки.

- •1.7. Электростанции различных типов

- •1.8. Перспективы развития электрических станций

- •2. Передача электрической и тепловой энергии

- •2.1. Передача электрической энергии

- •2.2. Передача тепловой энергии

- •3. Потребление электрической и тепловой энергии

- •3.1. Потребление электрической энергии

- •3.2. Потребление тепловой энергии

- •4. Энергетика и биосфера

- •Приложение

- •Библиографический список

- •1. Производство электрической и тепловой энергии 1

- •1.1. Общие положения 1

1.4. Гидравлические электрические станции

Использование энергии текущей и падающей воды известно издревле. Принцип преобразования этой энергии в электрическую достаточно прост, если учесть, что прообраз гидротурбины,-"водяное колесо”,- давно используется людьми. Остается подключить синхронный генератор.

В настоящее время ГЭС представляют собой объекты комплексного назначения, обеспечивающие нужды энергетики, водного транспорта, сельского хозяйства, рыбоводства, коммунального хозяйства и других отраслей. Во многих случаях строительство мощных ГЭС связано с освоением новых районов, например, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Понятие "гидравлические станции" включает в себя и морские приливные электростанции (ПЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), которые рассматриваются ниже.

Сразу отметим ряд достоинств ГЭС, обеспечивающих высокую эффективность этого типа станций.

ГЭС работают на возобновляемом энергоресурсе, использование которого не истощает топливных запасов Земли.

Агрегаты ГЭС обладает очень высокой манёвренностью, способны быстро изменять выдаваемую в энергосистему электрическую мощность. Таким образом, ГЭС способны эффективно работать в периоды кратковременных максимумов (пиков) нагрузки. В аварийных условиях дефицита электрической мощности в энергосистеме ГЭС обеспечивают быстрый ввод дополнительной мощности, что значительно повышает надёжность работы всей системы в целом и позволяет уменьшить резервные мощности на ТЭС.

ГЭС лучше других электростанций приспособлена к автоматическому управлению и требуют меньше эксплуатационного персонала, чем аналогичной мощности ТЭС (в четыре раза) и АЭС (в (шесть раз). Некоторые ГЭС сравнительно небольшой мощности работают вообще без постоянного обслуживающего персонала полностью в автоматическом режиме.

Существенно и то, что на ГЭС отсутствуют вредные выбросы в атмосферу, воду, почву.

Однако существует и ряд проблем при использовании ГЭС. Прежде всего ограниченность гидроэнергетических ресурсов, неравномерность их распределения, в том числе наличие мощных источников гидроэнергии в удалённых и труднодоступных местах. При сооружении ГЭС приходится выполнять большие объемы строительных работ, возводить высокие плотины и т.д., что увеличивает сроки строительства да 10...15 лет. Оказывает гидроэнергетика и негативное влияние на экологию, что подробнее рассмотрено ниже.

Таким образом, как и для других типов электростанций, технико-экономическое обоснование строительства ГЭС решается в комплексе задач развитии энергетики в целом.

Рассмотрим подробнее работу ГЭС.

Наиболее эффективное использование водотока возможно при концентрации перепадов уровней воды на относительно коротком участке. При наличии естественного водопада решение этой задачи упрощается, однако подобные условия встречаются крайне редко. Для использования падения уровня рек, распределённого по значительной длине водотока, прибегают к искусственному сосредоточению перепада, что может быть осуществлено различиями способами.

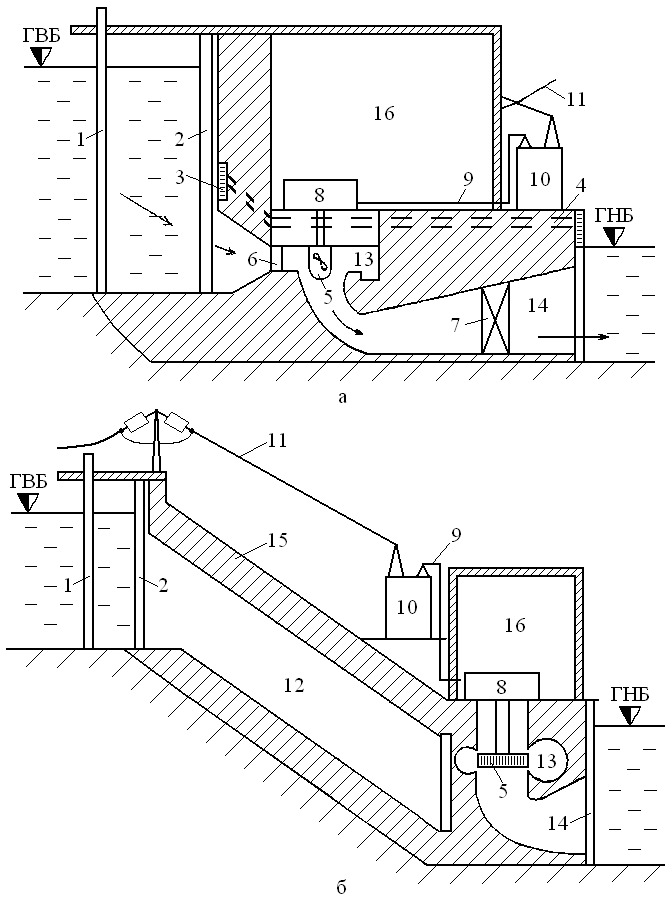

Приплотинная схема. На равнинных реках с большим расходом воды и малым уклоном сооружают плотины, что обеспечивает подпор уровня водотока (рис. 1.11). Образующееся при этом водохранилище может использоваться в качестве регулирующей ёмкости, позволяющей периодически накапливать запасы воды и более полно использовать энергию водотока. При этом различают две схемы расположения здания ГЭС: русловая и собственно приплотинная.

Русловая ГЭС. Ее здание входит в состав водонапорных сооружений и воспринимает давление воды со стороны верхнего бьефа.

Конструкция здания в этом случае должна удовлетворять всем требованиям устойчивости и прочности, предъявляемым к плотинам. ГЭС с русловым зданием строятся при сравнительно небольших напорах - до 40м. Классическим примером такой станции является Волжская ГЭС.

Приплотинная ГЭС. Ее здание располагается за плотиной и не воспринимает давление воды. На крупных современных ГЭС такого типа напор доходит до 300 м. Например, на Саяно-Шушенской ГЭС -242 м.

Рис. 1.11. Компоновка ГЭС |

ГВБ, ГНБ – горизонты верхнего и нижнего бьефа; 1 – решетка; 2 – затвор турбинного водовода; 3 – затвор водосброса; 4 – канал водосброса; 5 – гидротурбина; 6 – направляющий аппарат; 7 – аварийный затвор; 8 – генератор; 9 – кабель генераторного напряжения; 10 – трансформатор; 11 – ЛЭП; 12 – турбинный водовод; 13 – спиральная камера; 14 – отсасывающая труба; 15 – тело плотины; 16 – машинный зал. |

Деривационная схема. Сосредоточенный перепад воды получается за счет отвода воды из естественного русла по искусственному водоводу, имеющему меньший продольный уклон. Благодаря этому уровень воды в конце водовода выше, чем в реке. Эта разность уровней и является напором ГЭС. Различают станции с безнапорной и напорной деривацией.

При безнапорной деривации отвод воды от реки осуществляется по открытому каналу или по тоннелю. Для забора воды в деривационный канал в русле реки возводится невысокая плотина, создающая водохранилище. Вода в канал поступает без напора, а сам канал заканчивается напорным бассейном, из которого вода по трубам подаётся к турбинам. Отработавшая вода отводится обратно в русло реки.

При нагорной деривации используются напорные трубопроводы, куда вода подается насосами. Из трубопроводов вода поступает к турбинам, а затем возвращается в реку ниже по течению.

Сооружение деривационных ГЭС целесообразно в горных условиях при больших уклонах рек и относительно малых расходах воды. В этом случае можно получить напор до 1000 м и соответственно большую мощность.

Рассмотрим энергетическое оборудование ГЭС.

Гидротурбины. Для любого типа ГЭС вырабатываемая одной турбиной мощность

![]() кВт,

(1.15)

кВт,

(1.15)

где Q - расход воды через турбину, м3/с; Н - напор, равный разности отметок горизонтов верхнего и нижнего бьефа, м; η - КПД, зависящий от типа и режима работы турбины.

Пример расчета. Определить как изменится мощность пропеллерной турбины, работающей с Nт1=100%Nт, если при неизменном напоре расход воды уменьшается на 30%.

Решение. Изменение мощности, обусловленное уменьшением расхода воды, находится по (1.15)

![]()

Изменение кпд определяется по номограммам [6] и при Nт1 =100% Nт η1=90%, а при Nт2 = 70% Nт η 2=80%. Таким образом,

![]()

Здесь индекс 1 соответствует исходному, а индекс 2- новому режиму работы гидротурбины.

По конструкции различают два класса гидротурбин: активные и реактивные. В активной турбине используется динамическое давление воды. Потенциальная энергия гидростатического давления в суживающейся насадке превращается в кинетическую энергию движения воды. Это, как правило, высоконапорные турбин. В реактивной турбине используется статическое давление воды при реактивном эффекте, что предпочтительней на равнинных реках с большим расходом воды и относительно малым напором.

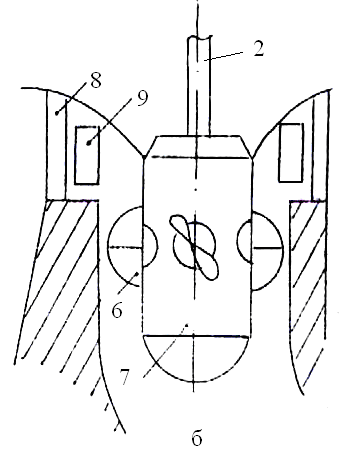

Наиболее распространенные активные турбины - ковшевые. Рабочее колесо (рис.1.12) такой турбины выполняется в виде диска 1, закреплённого на валу 2. Оно вращается в воздухе. По окружности диска равномерно расположены ковшевые лопасти 3. Подвод воды осуществляется посредством сопла 4, внутри которого расположена регулирующая игла 5. В сопле энергия воды обращается в кинетическую и, создавая давление на лопатки, приводит во вращение рабочее колесо. Изменение положения иглы регулирует подачу (расход) воды и мощность турбины. Конструкции ковшевых турбин разнообразны и отличаются по расположению вала (горизонтальное и вертикальное) по числу сопл и рабочих колее на одном валу и т. д. эти турбины используются в диапазоне напора 300...1000 м, при диаметре рабочего колеса до 7,5 м и мощности до 200 МВт.

Реактивные турбины по конструкции могут быть поворотно-лопастными (рис.1.12), радиалъно-осевыми, пропеллерными, двухперовыми, диагоналъными. Эти турбины работают полностью погружёнными в воду. Энергия воды отдаётся всем лопастям 6 рабочего колеса одновременно. Лопасти крепятся на втулке 7 и могут поворачиваться вокруг своей оси, перпендикулярной оси вала 2. Вода подаётся на лопатки из спиральной камеры 8 через направляющий аппарат 9. Спиральная камера обеспечивает равномерный подвод воды ко всем лопаткам одновременно, а направляющий аппарат обеспечивает необходимые углы подачи воды. Двойное регулирование угла подачи вода (направляющим аппаратом и поворотом лопастей) обеспечивает автоматическое поддержание высокого кпд турбины в широком диапазоне изменения мощности. Поворотно-лопастные турбины используются в диапазоне напоров 3...75 м. Их мощность достигает 200 МВт.

Наибольшую мощность позволяют получить современные реактивные турбины радиально-осевого типа. Например, такие турбины на Саяно-Шушенекой ГЭС имеют мощность 640 МВт.

Рис.1.12. Конструкции гидротурбин:

а-активная (ковшевая); б-реактивная (поворотно-лопастная)

Для реактивных турбин особое значение имеет обеспечение бескавитационных условий работы. Кавитация представляет собой физическое явление, возникающее при быстром течении жидкости и попадании ее на препятствие - лопатки турбины. При этом в силу определенных процессов могут возникать гидравлические микроудары с давлением до нескольких сотен МПа, что способно разрушить металл и бетон. Снижение кавитации достигается правильным выбором типа турбины в соответствии с напором, ее быстроходности, расположением турбины относительно нижнего бьефа, а также применением особо стойких материалов (хромоникелевая сталь) и их тщательной обработкой. Подробнее см. [6].

Для наиболее полного преобразования энергии воды в механическую энергию для всех типов турбин скорость движения лопаток выбирается такой, что на их выходе абсолютная скорость движения воды равна нулю. При этом частота вращения вала турбины

![]() ,

1/мин (1.16)

,

1/мин (1.16)

где ns - коэффициент быстроходности турбины, численно равный частоте

вращения вала турбины данного типа при мощности и напоре соответственно 0,736 кВт и 1 м.

Учитывая, что вал турбины связан с валом генератора, а частота переменного тока неизменна, частота вращения вала турбины зависит от параметров, входящих в выражение (1.1б), и числа пар полюсов генератора. Обычно при больших напорах используются турбины с малым значением коэффициента быстроходности и наоборот. Реально частота вращения вала гидротурбин составляет от 16,66 до 1500 1/мин.

Пример расчета.

Определить коэффициент быстроходности

турбины при

![]() =

16 МВт,

=

16 МВт,

![]() =82

м,

=82

м,

![]() =750

1/мин.

=750

1/мин.

Решение. В соответствии с (1.16)

![]()

![]()

Контрольное задание. Определить коэффициент быстроходности гидротурбины при исходных данных, указанных в таблице.1.9. Номер варианта соответствует последней цифре номера зачетной книжки.

Таблица.1.9. Исходные данные для контрольного задания.

Параметр |

Вариант |

|||||||||

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

|

60 |

66 |

56 |

48 |

52 |

64 |

36 |

42 |

40 |

64 |

, м |

80 |

76 |

64 |

52 |

58 |

70 |

40 |

44 |

56 |

72 |

|

93 |

93 |

96 |

89 |

90 |

94 |

92 |

90 |

88 |

95 |

, 1/мин |

187,5 |

93,75 |

375 |

750 |

187,5 |

375 |

750 |

93,75 |

375 |

93,75 |

Синхронные генераторы ГЭС. Различия в принципе действия генераторов ГЭС и ТЭС нет. Конструктивные отличия гидрогенераторов в основном следующие: во-первых, вертикальное расположение вала, что обусловлено компановкой ГЭС, во-вторых, ротор гидрогенератора обычно выполняется явнополюсным. Это становится возможным из-за небольшой частоты вращения вала гидрогенератора и, следовательно, сравнительно небольших центробежных сил, действующих на ротор. Явнополюсная конструкция позволяет уменьшить расход металла и массу ротора.

Комплексное использование гидроресурсов. Гидроузел является сложным инженерно-хозяйственным объектом. Помимо собственно ГЭС и водохранилища в его состав входят системы безвозвратной подачи воды потребителям (промышленным, бытовым, сельскохозяйственным и другим объектам) и системы водопользователей, возвращающих воду или вообще не изымающих ее из оборота водотока (водный транспорт, рыбоводческие и рыболовные хозяйства и т.д.). Обычно в состав гидроузла входят шлюзовые системы прохода судов и системы проводки нерестовой рыбы. Весь этот комплекс предъявляет свои требования к объему и качеству потребляемой воды, к временному режиму водопотребления. При этом важнейшей задачей является регулирование речного стока водохранилищами ГЭС. Естественный сток рек очень неравномерен. Например, в половодье за 1…3 месяца проходит 60...70% годового стока. Интенсивность стока изменяется также из года в год (дожди, засуха). На эти изменения накладывается неравномерная потребность в электрической энергии, а значит и в запасах воды. Потребление электроэнергии зависит от времени суток, дня недели, погодных условий, времени года и ещё целого ряда факторов, многие из которых являются случайными. Всё это приводит к необходимости регулирования стока с помощью водохранилищ, где задерживается избыточный естественный приток, когда он превышает спрос потребителей и расходуется, когда этот спрос больше притока. Для учета изложенных факторов на практике применяют различные циклы регулирования: суточный, недельный, годичный, многолетний.

Разумное планирование всей системы гидроузла в целом, учёт каскадности гидросооружений (например, Волжский каскад ГЭС) и режима гидропотока способны обеспечить экономический, хозяйственный, социальный эффект значительно выше, чем собственно ГЭС.

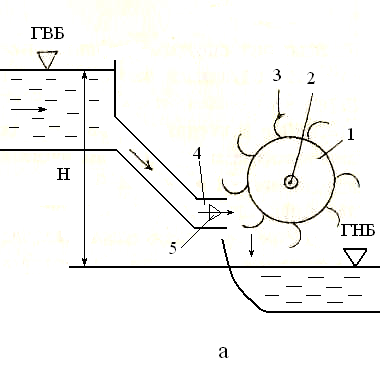

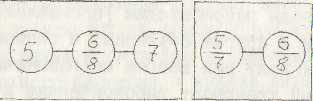

Гидроаккумулирующие ГЭС. Принцип действия ГАЭС (рис.1.13) основан на использовании потенциальной энергии воды верхнего естественного или искусственного бассейна 1 в периоды, когда необходима выработка электроэнергии (обычно в часы утреннего и вечернего пика нагрузки). В это время вода по водоводу 2 поступает в здание ГАЭС 3 на гидротурбину и затем сбрасывается в нижний бассейн 4 также естественный или искусственный. В ночные часы, когда в энергосистеме имеется избыток мощности, вода из нижнего бассейна закачивается насосами в верхний бассейн. Запасается энергия для нового цикла работы.

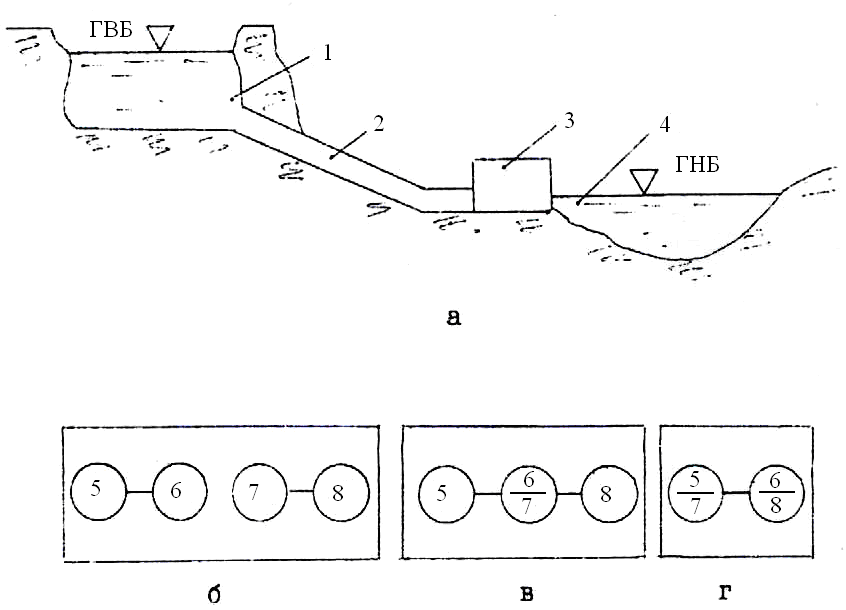

Рис.1.13. Схемы ГАЭС:

а -принцип работы ГАЭС; б -компановка агрегатов станции четырехмашинная; в -компановка трехмашинная; г- компановка двухмашинная

Различают ГАЭС чистого аккумулирования и смешанного типа. У ГАЭС чистого или простого аккумулирования верхний бассейн не имеет притока воды. Работа происходит на одном и том же объеме воды, перекачиваемом из нижнего бассейна и срабатываемом в турбинном режиме из верхнего бассейна в нижний. Лишь небольшие потери воды происходят в результате испарения и инфильтрации. У ГАЭС смешанного типа в верхний бассейн имеется приток воды, и станция может работать в турбинном режиме не только за счёт насосной подачи, но и на естественном стоке.

По количеству машин различают четырех-, трех- и двухмашинные схемы агрегатов ГАЭС (рис.1.13.). В их состав входят турбина 5, генератор 6, насос 7, двигатель 8. Двухмашинную схему, при которой на ГАЭС устанавливаются агрегаты, способные выполнять функции, как турбины, так и насоса, и состоящие каждый из обратимой гидромашины и реверсивной электромашины, следует считать наиболее совершенной и экономичной. Преимущества этой системы: относительно малая металлоемкость, простота эксплуатации, малые габариты машинных залов.

ГАЭС выполняют в современных энергосистемах роль маневренной мощности, мобильного резерва, способствуют повышению надёжности электроснабжения и экономии органического топлива. Они используются для покрытия пиковой части графиков электрической нагрузки, для участия в регулировании частоты и мощности, для, улучшения режимов работы ТЭС и АЭС. В частности, ГАЭС очень хорошо сочетаются по режиму своей работы с ГРЭС и АЭС, которые неэкономично, технически невозможно и бессмысленно останавливать ночью в период значительного спада электрической нагрузки. Избыточная ночная мощность ГРЭС и АЭС как раз и может быть использована для закачивания воды в верхние бассейны ГАЭС.

В настоящее время построены и проектируется достаточно мощные ГАЭС: 2400 МВт в ФРГ, 2000 МВт в США, 1200 МВт в России (Загорская ГАЭС) и др.

Отметим работающие по этому же принципу гидроаккумулирующие электростанции. В них рабочим телом является инертный газ, закачиваемый (аккумулируемый) под большим давлением в емкость (обычно подземные естественные полости). Запасенный таким образом газ работает в газовых турбинах, обычно в часы пиковых нагрузок. Наиболее мощная электростанция такого типа работает в США-220 МВт.