3. Возникновение сознания. Сознание и его структура

Возникновение сознания было подготовлено биологической эволюцией и развитием самого человека. Особенности изучаются антропологией – наукой о происхождении и эволюции человека.

Нет сомнения, что существует огромная разница между психикой человека и психикой самого высшего животного. Так, ни в какое сравнение не идет «язык» животных и язык человека. В то время как животное может лишь подать сигнал своим собратьям по поводу явлений, ограниченных данной, непосредственной ситуацией, человек может с помощью языка информировать других людей о прошлом, настоящем и будущем, передавать им социальный опыт. В истории человечества благодаря языку произошла перестройка отражательных возможностей: отражение мира в мозгу человека наиболее адекватно. Каждый отдельный человек благодаря языку пользуется опытом, выработанным в многовековой практике общества, он может получить знания о таких явлениях, с которыми он лично никогда не встречался. Кроме того, язык дает возможность человеку отдавать себе отчет в содержании большинства чувственных впечатлений. Разница в «языке» животных и языке человека определяет различие и в мышлении, поскольку каждая отдельная психическая функция развивается во взаимодействии с другими функциями. Многими экспериментами исследователей было показано, что высшим животным свойственно лишь практическое мышление, Только в процессе ориентировочного манипулирования обезьяна способна разрешить ту или иную ситуативную задачу и даже создать «орудие». Абстрактные способы мышления еще не наблюдал у обезьян ни один исследователь, когда-либо изучавший психику животных. Животное может действовать только в пределах наглядно воспринимаемой ситуации, оно не может выйти за ее пределы, абстрагироваться от нее и усвоить отвлеченный принцип. Животное - раб непосредственно воспринимаемой ситуации. Поведение человека характеризуется способностью абстрагироваться (отвлекаться) от данной конкретной ситуации и предвосхищать последствия, которые могут возникнуть в связи с этой ситуацией. Так, моряки начинают экстренно чинить небольшую пробоину в судне, а летчик ищет ближайший аэродром, если у него осталось мало горючего. Люди отнюдь не рабы данной ситуации, они способны предвидеть будущее. Таким образом, конкретное, практическое мышление животных подчиняет их непосредственному впечатлению от данной ситуации, способность человека к абстрактному мышлению устраняет его непосредственную зависимость от данной ситуации. Человек способен отражать не только непосредственные воздействия среды, но и те, которые его ожидают. Человек способен поступать соответственно познанной необходимости - сознательно. Это первое существенное отличие психики человека от психики животного.

Второе отличие человека от животного заключается в его способности создавать и сохранять орудия. Животное создает орудие в конкретной наглядно-действенной ситуации. Вне конкретной ситуации животное никогда не выделяет орудие как орудие, не сохраняет его впрок. Как только орудие сыграло свою роль в данной ситуации, оно тут же перестает существовать для обезьяны как орудие. Так, если обезьяна только что пользовалась палкой как орудием для подтягивания плода, то через некоторое время животное может изгрызть ее или спокойно смотреть, как это сделает другая обезьяна. Таким образом, животные не живут в мире постоянных вещей. Предмет приобретает определенное значение лишь в конкретной ситуации, в процессе деятельности. Кроме того, орудийная деятельность животных никогда не совершается коллективно - в лучшем случае обезьяны могут наблюдать деятельность своего собрата, но никогда они не будут действовать совместно, помогая друг другу. В отличие от животного человека создает орудие по заранее продуманному плану, использует его по назначению и сохраняет его. Человек живет в мире относительно постоянных вещей, пользуется орудием сообща с другими людьми, заимствует опыт использования орудия у одних и передает его другим людям.

Третьим, весьма существенным различием между животными и человеком является различие в чувствах. Конечно, и человек и высшее животное не остаются безразличными к происходящему вокруг. Предметы и явления действительности могут вызывать у животных и у человека положительные или отрицательные эмоции. Однако только в человеке может быть заключена развитая способность сопереживать горе и сорадоваться с другим человеком, только человек может наслаждаться картинами природы или испытывать интеллектуальные чувства при осознании какого-либо жизненного факта.

Четвертое важнейшее отличие психики человека от психики животных заключается в условиях их развития. Если развитие психики животного мира шло по законам биологической эволюции, то развитие собственно человеческой психики человеческого сознания подчиняется законам исторического развития. И животное и человек имеют в своем арсенале известный опыт поколений в виде инстинктивных действий на определенного вида раздражитель. И тот и другой приобретают личный опыт во всевозможных ситуациях, которые предлагает им жизнь. Но только человек присваивает общественный опыт, который в наибольшей мере развивает его психику. С момента рождения ребенок овладевает способами употребления орудий, способами общения. Без усвоения опыта человечества, без общения с себе подобными не будет развитых, собственно человеческих чувств, не разовьется способность к произвольному вниманию и памяти, способность к абстрактному мышлению, не сформируется человеческая личность. Об этом свидетельствуют случаи воспитания человеческих детей среди животных. Так, все дети - «маугли» проявляли примитивные животные реакции, и у них нельзя было обнаружить те особенности, которые отличают человека от животного. В то время как маленькая обезьянка, волею случая оставшаяся одна, без стада, все равно будет проявлять себя как обезьянка, человек только тогда становится человеком, если его развитие проходит среди людей.

К предпосылкам возникновения сознания относят следующие:

Формирование вертикального положения тела освободило передние конечности от выполнения только опорных функций. Использовались для удержания предметов для защиты от врагов, и в качестве орудий труда. Изменился кругозор, развилось бинокулярное зрение, что обеспечило иное видение пространства.

Стадный образ жизни прачеловека привел к распределению обязанностей, развитию системы сигналов для взаимодействия, что послужило предпосылкой развития речи.

Трудовая деятельность, в которой изготавливались и применялись орудия труда. Необходимо предвидеть заранее результат, ведь изготовление орудия труда напрямую не удовлетворяет биологические потребности. И человек стал осознавать действительность и свое место в ней.

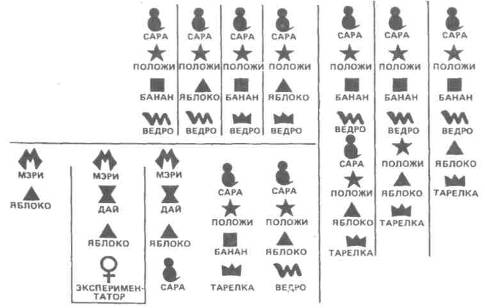

Животные используют систему знаков для коммуникации.

Рис. 3.7. Пример системы сигнализации для шимпанзе

Однако, только речь, возникшая в обществе, стала использоваться человеком для организации взаимодействия, передачи опыта, исследования внешне не наблюдаемых свойств вещей. Животные используют систему знаков для коммуникации.

Сознание – высшая форма целенаправленной активности человека. В общем смысле означает адекватное восприятие и осмысление мира, способность к мышлению, целесообразной деятельности, осознание себя как субъекта деятельности, способность к преобразованию внешнего и внутреннего мира.

Кроме сознания существует и бессознательное – неосознаваемые в данный момент психический явления, например, не актуальные ощущения, привычные автоматизированные действия, мотивы собственных поступков. Между сознанием и бессознательной сферой могут возникнуть сложные отношения, впервые рассмотренные в концепции З.Фрейда.

В структуру сознания входит осознание внешнего мира и себя.

Самосознание – относительно устойчивая, в той или иной мере осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений человека о самом себе, своих качествах, способностях, внешности, своей социальной значимости, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе; способность осознавания человеком самого себя, своих физических и психологических способностей.

Структура самосознания включает следующие компоненты: : когнитивный – познание себя, знание о себе; эмоционально – оценочный (отношение к себе и своим поступкам).

Устойчивой формой самосознания является самооценка. Самооценка – оценка человеком самого себя, различных сторон своей личности. Самооценка зависит от условий его обучения и воспитания; от мировоззрения личности, его нравственной и социальной зрелости.

По отношению к достижениям и мнениям окружающих о человеке различают адекватную и неадекватную самооценку. Адекватная самооценка – относительно объективное оценивание своих качеств, сил и возможностей. Неадекватная самооценка – необъективное оценивание себя. Может быть завышенной - переоценка себя по отношению к требованиям действительности, свойствам личности; или заниженной – недооценка собственных возможностей и умений.

От времени существования выделяют устойчивую и неустойчивую самооценку. Устойчивая - сохраняется вне зависимости от результатов деятельности. Неустойчивая - может изменяться под влияний различных событий в жизни человека.

Самооценка постепенно расширяется: сначала осознаются конкретные поступки, затем устойчивые черты своей личности, мотивы поведения. Самосознание растет в сторону самостоятельности, критичности и объективности самооценки.

Самооценка служит основой формирования образа Я, Я – концепции – системы целостных представлений о себе. Складывается в различных видах деятельности, осознании человеком отношения и оценки со стороны других людей, социальных норм. Образ Я – центральное образование личности, которое объединяет все ее психические процессы, состояния, проявления. Образ Я существует во временной перспективе и жизненном пути. Человек осознает себя во времени - в прошлом, настоящем и будущем. События прошлого могут мотивировать настоящее так же как будущее.