Искусственная радиоактивность

Искусственная радиоактивность является следствием загрязнения почв радионуклидами в результате термоядерных взрывов, аварий на атомных электростанциях, внесения в почву фосфорных удобрений, часто содержащих изотопы урана, загрязнения почвы отходами атомной промышленности, зольными выбросами тепловых электростанций, работающих на угле и горючих сланцах, содержащих уран, радий, торий, полоний. Всем известны трагические последствия сброшенных США атомных бомб в конце второй мировой войны на города Японии Хиросима и Нагасаки, последствия аварии на Чернобыльской АЭС в Белоруссии. Радиоэлементы разносятся ветром, дождевыми и талыми водными потоками, расширяя зоны радиоактивных загрязнений почвенного покрова и природных вод, подвергая радиоактивному облучению живые организмы.

Особенностью радиоактивных загрязнителей является то, что они обычно не изменяют уровень плодородия почв, но накапливаются в урожае. Поэтому на продукты питания для человека и корма для животных установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) радионуклидов.

В почвах более тяжелых и гумусированных антропогенные радионуклиды активнее и надолго закрепляются в верхнем гумусовом горизонте. В почвах же легких они могут мигрировать в течение 10–15 лет на глубину 40–50 см. В экологическом отношении особенно опасны долгоживущие антропогенные радионуклиды: 90Sr, 106Ru, 129J, 137Cs, 144Ce, 226 Ra, 232Th, 238U, 239Pu. У стронция-90 период полураспада 28 лет, у цезия-137 – 33 года, а у некоторых радионуклидов он составляет сотни лет. Цезий и стронций наиболее активно вовлекаются в биологический круговорот веществ благодаря тому, что цезий является аналогом калия, а стронций – кальция. Основное количество стронция и цезия, поступившее в растения, накапливается в их надземной массе. В урожае сельскохозяйственных культур содержание стронция можно уменьшить в 4–5 раз, применяя органические и минеральные удобрения, а на кислых почвах — известь. Стронций-90 задерживается в организме человека и животных гораздо дольше, чем цезий-137.

Магнитные свойства почв

Показатели магнитных свойств почв очень информативны, поскольку магнитные свойства почв отражают тип почв, их сложение, генезис и протекающие в них процессы. Показатели магнитных свойств почв хорошо коррелируют с традиционно используемыми в почвоведении показателями свойств почв, поэтому их применяют для решения многих вопросов почвоведения: диагностики различных типов почв, при составлении почвенных карт и агрохимических картограмм, в агрономической практике для определения производительности почв и т. д.

Понятие о магнитных свойствах веществ

Нет таких веществ, состояние которых не изменялось бы при помещении их в магнитное поле. Более того, находясь в магнитном поле, вещества сами становятся источниками магнитного поля. Такие вещества принято называть магнетиками.

Магнитная восприимчивость (ϰ) является мерой намагниченности образца под действием внешнего магнитного поля

![]()

где J – намагниченность образца; Н – напряженность магнитного поля, вызвавшего эту намагниченность.

Магнетики делят на три основных класса: парамагнетики, диамагнетики и ферромагнетики, каждому из которых соответствует и свой тип магнетизма. Рассмотрим их природу.

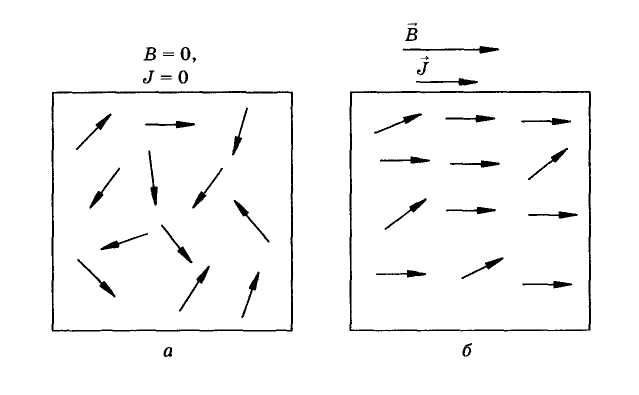

Парамагнетизм. Согласно классической теории парамагнетизма, молекулы парамагнетиков имеют отличные от нуля магнитные моменты. В отсутствие магнитного поля эти моменты расположены хаотически и вектор намагниченности равен нулю (рис. 1 а). При помещении парамагнитного образца в магнитное поле магнитные моменты молекул ориентируется предпочтительно по направлению вектора магнитной индукции В внешнего магнитного поля, в результате чего образец намагничивается и J 0 (рис. 1 б).

Магнитное поле, созданное парамагнетиком, усиливает, хотя и незначительно, внешнее магнитное поле, поэтому индукция результирующего поля В больше магнитной индукции В0 поля при отсутствии парамагнетика (В > B0), ϰ> 0. К парамагнетикам относят алюминий, кислород, молибден и т. д.

Рис. 1. Ориентация магнитных моментов молекул парамагнетика в отсутствии внешнего магнитного поля (а) и при наличии внешнего магнитного поля (б)

Диамагнетизм присущ всем веществам. Однако в парамагнетиках диамагнетизм перекрывается более сильным парамагнетизмом. Если магнитный момент молекулы равен нулю, то вещества, состоящие из таких молекул, относят к диамагнетикам. На рис. 2 показаны условные молекулы диамагнетика при отсутствии внешнего магнитного поля (а) и в магнитном поле (б). Намагниченность J диамагнетиков направлена противоположно магнитной индукции внешнего магнитного поля, ее значение увеличивается с возрастанием индукции. Так как собственное магнитное поле, созданное диамагнетиком, направлено противоположно внешнему, то магнитная индукция В внутри диамагнетика меньше магнитной индукции В0 при отсутствии поля (В < B0). Следовательно, для диамагнетика ϰ < 0. К диамагнетикам относят азот, водород, медь, воду и др.

Рис. 2 Молекулы диамагнетика в отсутствии магнитного поля (а) и направление намагниченности диамагнетиков в магнитном поле (б)

Ферромагнетизм. К ферромагнетикам относят такие вещества, которые во внешнем магнитном поле могут создавать собственное магнитное поле, значительно превышающее внешнее магнитное поле. Магнитная восприимчивость ферромагнетиков во много раз превосходит магнитную восприимчивость и парамагнетиков, и диамагнетиков.

Перечислим основные свойства ферромагнетиков:

а) зависимость магнитной проницаемости от намагниченности или от напряженности намагничивающего поля: = f(H). Это означает нелинейность зависимости намагниченности от напряженности магнитного поля J = f(H), что графически изображено на рис. 3 (кривая О 1);

б) зависимость намагниченности от напряженности магнитного поля и от того, в каком состоянии ферромагнетик был до этого. Так, если от состояния 1 (рис. 3) уменьшать Н, то кривая состояния ферромагнетика (2 –2) не будет совпадать с первоначальной кривой (О 1). При Н = 0 ферромагнетик будет иметь остаточную намагниченность J0. Для того чтобы намагниченность стала равной нулю, необходимо изменить направление вектора Н на противоположное (точка 3); соответствующая напряженность получила название коэрцитивной силы (НС). Полный цикл изменения напряженности магнитного поля (1–2–3–4–1) представляет кривую магнитного гистерезиса (от греч. hyste resis отставание, запаздывание);

в) ферромагнитные свойства сохраняются при температурах ниже некоторой Тк, которая называется температурой Кюри. Так, например, для железа Тк = 1043 К. При температуре Кюри имеет место фазовый переход ферромагнетика в парамагнетик.

Согласно современным представлениям, в ферромагнетике существуют области (домены) (рис. 4), которые и в отсутствие внешнего магнитного поля намагничены до насыщения, однако магнитные моменты доменов ориентированы хаотически (такая ситуация имеет место до внесения размагниченного ферромагнетика в магнитное поле). В такой ситуации намагниченность ферромагнетика равна нулю. При намагничивании происходит укрупнение одних доменов и уменьшение других вплоть да полного их слияния.

Ферромагнетизм «коллективное» явление, он присущ, к примеру, не отдельно-му атому железа, а группе атомов, образующих домен.

Магнитные свойства почв связаны в основном с их твердой фазой, в состав которой входят первичные, вторичные минералы и органическое вещество. Все они имеют различные магнитные свойства. Они могут быть диамагнитными, парамагнитными и ферромагнитными и твердая фаза почв является их смесью. Каков же в этом случае характер намагничивания почв? Оказывается, даже незначительное присутствие в почве ферромагнитного компонента обеспечивает ей гистерезисный характер намагничивания. К ферромагнитным компонентам почв относят минералы, содержащие железо, никель, кобальт, титан, железоорганические и другие соединения (магнетит – FeO · Fe2O3, гематит – α-Fe2O3, маггемит – γ-Fe2O3 , ильменит – FeO · TiO2, лимонит – Fe2O3 · ЗН2О, лепидокрокит – γ-FeO · ОН, гидролепидокрокит – γ-FeO · ОН · nН2О, гетит – α-FeO · ОН).

Магнитную восприимчивость определяют с помощью приборов в полевых или лабораторных условиях путём прикосновения зонда с поверхностью почвенного образца. Значения магнитной восприимчивости, выраженные в единицах СИ, считывают со шкалы прибора.

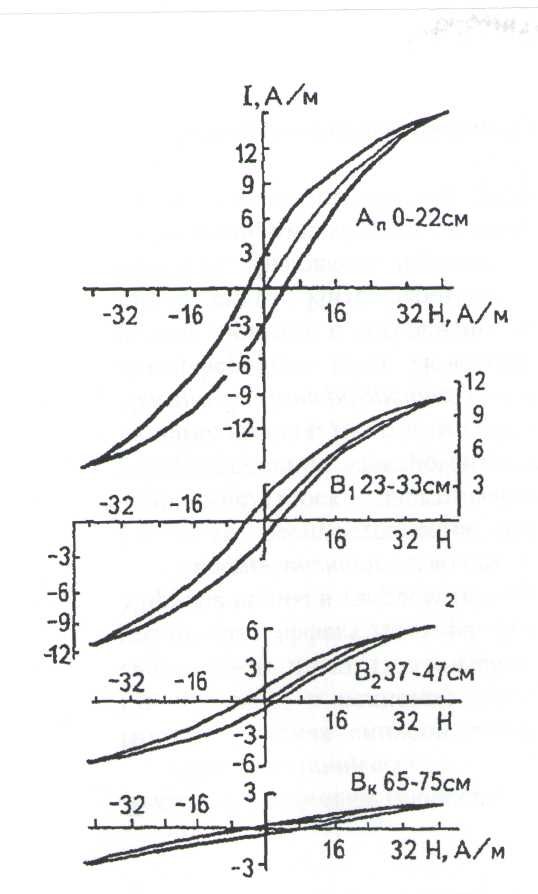

Количественный и качественный состав ферромагнитных компонентов в почвах зависит от процессов почвообразования. Поскольку величина площади петли гистерезиса отражает содержание ферромагнитных компонентов в образце, то её можно использовать для идентификации типа почвы или характеристики отдельных горизонтов (рис. 5)

Показателями магнитных свойств почв наряду с магнитной восприимчивостью являются также остаточная намагниченность Jп и коэрцитивная сила НС, намагниченность насыщения Js и сама гистерезисная петля, т.е. величина её площади и удельная магнитная восприимчивость (χ):

![]() ,

,

где ρ – плотность почвы.

Рис. 5. Петли магнитного гистерезиса дерново-карбонатной слабовыщелочеснной глинистой почвы по генетическим горизонтам (Ковриго).

Типы почв, сформировавшиеся на различных материнских породах, имеют определенные значения магнитной восприимчивости верхних гумусовых горизонтов Например, значения магнитной восприимчивости пахотного горизонта дерново-подзолистых суглинистых почв восточноевропейской части России колеблются в пределах (40,3 ±14,3) 10-5 единиц СИ, а дерново-карбонатных – соответственно (68,5 ± 18,7) 10-5 единиц СИ.

Величины магнитной восприимчивости для верхних гумусовых (пахотных) горизонтов автоморфных почв отражают зональные и региональные особенности почвообразования, которые в большой степени зависят от интенсивности и качественной направленности гумусово-аккумулятивного процесса, в результате которого происходят количественные и качественные изменения ферромагнитных минералов. Значения магнитной восприимчивости уменьшаются для почв в следующем порядке: черноземы > каштановые почвы > сероземы. У дерново-подзолистых почв величина ϰ ниже, чем у серых лесных почв.

На снижение значений ϰ влияют процессы оподзоливания и оглеения, еще более – гранулометрический состав, развитие плоскостной водной эрозии и наличие свободных карбонатов.

Каждый тип почвы характеризуется своим магнитным профилем, т.е. закономерностями изменения магнитной восприимчивости по генетическим горизонтам. Для примера на рисунке 6 приведены профили магнитной восприимчивости дерново-подзолистой и дерново-карбонатной почв. Профильную кривую магнитной восприимчивости в основном определяет илистая фракция, в которой сосредоточены в дисперсном состоянии ферромагнитные минералы.

Рис. 6. Показатели магнитной восприимчивости по профилю почв: а – дерново- подзолистая среднесуглинистая на покровном тяжелом пылеватом суглинке; б – дерново-карбонатная выщелоченная на буровато-красной карбонатной глине (Ковриго)

На основе измерений магнитной восприимчивости разработаны магнитометрические способы диагностики почв, определения их качественных показателей и производительности.

Так как различные почвы имеют типичные для них показатели магнитной восприимчивости, то магнитометрические способы могут использоваться для диагностики почв и установления почвенных границ при крупномасштабном почвенном картографировании, для уточнения границ элементарных агрохимических участков при составлении агрохимических картограмм. Показатели магнитной восприимчивости имеют положительную корреляцию с содержанием гумуса, величиной обменной кислотности, суммой обменных оснований, степенью насыщенности почв основаниями, содержанием физической глины, т.е. со свойствами, при которых произошли количественные и качественные изменения ферромагнитных компонентов почвы. Поэтому по величине магнитной восприимчивости верхнего гумусового горизонта можно устанавливать степень необходимости проведения известкования почв, степень окультуренности почв, их бонитетный балл, делать заключение о степени развития плоскостной водной эрозии, выделять однородные по плодородию участки поля для проведения полевых экспериментов и т.д.