- •1.Электроразведка:ее определение, положение среди др.Наук. Постоянные и пременные эл/маг поля, применяемые в эл/ке.

- •Электрич св-ва их физическое содержание. Электрическая модель горной породы.

- •Пост электр поле: потенциал и градиент потенциала в поле точечн ист-ка.

- •Понятие прямой и обратной задач элек-ки. Некорректность постановки обратных задач по Адамару и Тихонову.

- •Принцип эквивалентности в электроразведке.

- •Вэз и эп: методика наблюдений и обработка результатов.

- •Качеств инт-я рез-в вэз: построение разреза каж сопротивлений и его ист-е.

- •Колич инт-я результатов вэз: экспресс-методы и компьютерные программы. Построение геоэлектрического разреза и его истолкование.

- •Круговые и крестовые наблюдения для изучения анизотропии геоэлектрического разреза. «Парадокс анизотропии».

- •Электропр-е над вертикальным и наклонным контактом: построение графиков комбинированного профилирования (кэп) и их истолкование.

- •17.Применение методов электроразведки при поисках нефтяных структур: методика наблюдений и обработка результатов.

- •18.Применение электроразведки при поисках рудных месторождений: комплексирование методов и обработка результатов.

- •5. Электрическое поле вызванной поляризации в ионно- и электронопроводящих горных породах. Методы зонд-я (вэз-вп) и электропрофилирования (эп-вп).

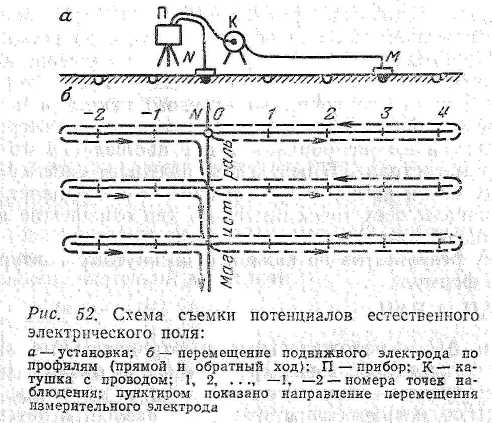

- •6.Естественное электр поле и причины его образования в г.П. Мет-ка съемки потенциалов и градиентов потенциала. Оформление рез-в наблюдений.

- •Гармонически изменяющееся поле и приемы его возбя в з. Принципы частотного зонд-я (чз) и электромагнитного дипольного проф-я (дэмп).

- •Мтз: методика набл-й и обработка результатов Понятие импеданса и кажущегося сопротивления. Построение кривых мтз и их истолкование.

- •8. Грав-ка при тектон. Район-и, трассировании глуб-х разломов и поисках залажей н и г.

- •10. Детальная гравика при поисково-развед. Работах на рудные месторождения

6.Естественное электр поле и причины его образования в г.П. Мет-ка съемки потенциалов и градиентов потенциала. Оформление рез-в наблюдений.

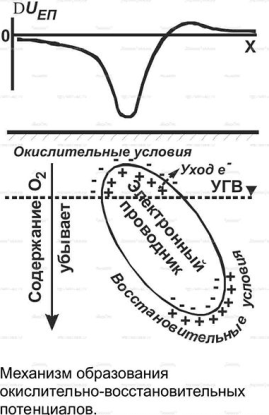

Естественным электрическим полем (ЕП) называют самопроизвольно возникающее в Земле элект поле, природа кот связана с электрохим и электрокин процессами в горных породах. Условием образования естест-х полей является наличие контакта твердой части г.п. с жидкой средой- подземными водами. По генетич признаку различают электрохим-е, фильтрационные и диффузионные поля.

Электрохим поле возникает в окрестности природных электронных проводников, наход-ся в ионной среде. Из природных минералов к ним относится больш-во сульфидов (халькопирит, пирит, молибденит), а также графит, магнетит, пиролюзит, антрацит. Для образования естест поля необходимо, чтобы минералы, обладающие высокой электронной проводимостью, имели непрерывную электрич связь. На контакте рудного тела с раств-ми, находящимися в земле, происходят окислит-восстановит химич R-и, подобные реакциям на электродах элемента. В рез-те пространственного перераспр-я зарядов, устанавливается ЭДС, под действием кот внутри тела и в окружающей среде протекает эл. ток. Носители зарядов внутри тела – электроны, а в окруж. среде - ионы.

Фильтрационное поле связано с движением подземных вод в пористых и трещиноватых породах. Широко распространено в природе и является источником информации о динамике подземных вод. Фильтрац-е поля связаны с особым распределением ионов природных электролитов на границе капилляров и трещин г.п.

Диффузионное поле образуется над контактом двух природных растворов с различной минерализацией (соленые и пресные подземные воды). На их границе происходит диффузия ионов, обусловленная разностью давления. Ионы из растворов с > конц-й перемещаются в раствор с < концентрацией. Происходит перераспределение зарядов и на границе возникает двойной электрич. слой. В двойном слое обр-ся электрич поле, направленное навстречу диффузии ионов.

ЕП

изучают путем изм-я потенциала или

градиента потенциала на земной п ов-ти,

на дне рек, в горных выработках и скв-х.

Установка для профильных наблюдений

состоит из двух приемных неполяризующихся

электродов М и N, между которыми при

помощи прибора (АЭ-72) измеряют разность

потенциалов ∆U. Для съемки потенциалов

предварительно разбивают сеть профилей.

Магистральный

профиль

ориентируют по предполагаемому

простиранию рудного тела. Профили

наблюдений располагают ┴

магистрали на расстоянии 20, 50 или 100 м

один от др. (в зависимости от размеров

искомых тел и масштаба съемки). При

измерении потенциалов исп-т два электрода

— подвижный М и неподвижный N. Электрод

N устан-ют во влажную лунку на расстоянии

0,5 м от нулевой точки, расположенной на

магистрали. Здесь же находится наблюдатель

с прибором. Второй электрод М последовательно

помещают в точки профиля 1, 2, 3 и измеряют

разности потенциалов ∆U1, ∆U2 и т.д. Делают

контр-е измерения на каждой 10-й точке.

Измеренные величины представляют собой

потенциалы относ-но потенциала точки

N. Дойдя с электродом М до нее, измеряют

собственную поляризацию Р. Далее

наблюдения ведут по другую сторону от

магистрали. При переходе на следующий

профиль (для увязки рез-в набл-й) измеряют

разность потен-в м\ду нулевыми пикетами

пр-лей.

ов-ти,

на дне рек, в горных выработках и скв-х.

Установка для профильных наблюдений

состоит из двух приемных неполяризующихся

электродов М и N, между которыми при

помощи прибора (АЭ-72) измеряют разность

потенциалов ∆U. Для съемки потенциалов

предварительно разбивают сеть профилей.

Магистральный

профиль

ориентируют по предполагаемому

простиранию рудного тела. Профили

наблюдений располагают ┴

магистрали на расстоянии 20, 50 или 100 м

один от др. (в зависимости от размеров

искомых тел и масштаба съемки). При

измерении потенциалов исп-т два электрода

— подвижный М и неподвижный N. Электрод

N устан-ют во влажную лунку на расстоянии

0,5 м от нулевой точки, расположенной на

магистрали. Здесь же находится наблюдатель

с прибором. Второй электрод М последовательно

помещают в точки профиля 1, 2, 3 и измеряют

разности потенциалов ∆U1, ∆U2 и т.д. Делают

контр-е измерения на каждой 10-й точке.

Измеренные величины представляют собой

потенциалы относ-но потенциала точки

N. Дойдя с электродом М до нее, измеряют

собственную поляризацию Р. Далее

наблюдения ведут по другую сторону от

магистрали. При переходе на следующий

профиль (для увязки рез-в набл-й) измеряют

разность потен-в м\ду нулевыми пикетами

пр-лей.

По рез-м измерений на всех профилях составляют карту потенциалов, которая является основным отчетным материалом.

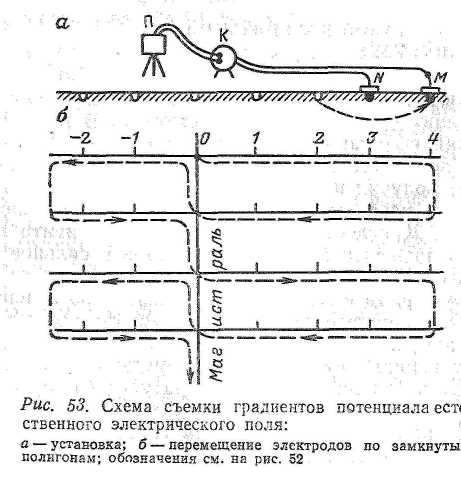

С ъемку

градиентов

производят в том случае, если по условиям

работы или в силу электрич-х помех

невозможно выполнить наблюдения по

схеме потенциала. В процессе наблюдений

оба электрода М и N перемещают вдоль

профиля и на каждой стоянке измеряют

разность потенциалов. Расстояние между

М и N выбирают = шагу профил-я, для искл-я

собственной поляризации электродов их

поочереди меняют местами. После изм-я

на данной точке передний (по ходу

движения) электрод остается на месте,

а задний переносится на два интервала

вперед («шагом циркуля») При переходе

с точки на точку провода отключают от

электродов, но местами их не меняют. При

такой системе набл-й собств

поляризация Р входит в измеренные

величины ∆U с противоположными знаками

(всл-е

перестановки электродов) и при ∑ ∆Ui

она автоматически исключается. Наблюдения

способом градиента выполняют по замкнутым

контурам. Получают систему увязанных

между собой замкнутых полигонов, что

позволяет рассчитать потенциалы всех

точек (по отношению к потенциалу исход

ной точки). О качестве полевых наблюдений

судят по величине относительной

погрешности (в %). δ = (m/∑|∆U|)*100. При δ <5

% наблюдения считают удовлетворительными.

ъемку

градиентов

производят в том случае, если по условиям

работы или в силу электрич-х помех

невозможно выполнить наблюдения по

схеме потенциала. В процессе наблюдений

оба электрода М и N перемещают вдоль

профиля и на каждой стоянке измеряют

разность потенциалов. Расстояние между

М и N выбирают = шагу профил-я, для искл-я

собственной поляризации электродов их

поочереди меняют местами. После изм-я

на данной точке передний (по ходу

движения) электрод остается на месте,

а задний переносится на два интервала

вперед («шагом циркуля») При переходе

с точки на точку провода отключают от

электродов, но местами их не меняют. При

такой системе набл-й собств

поляризация Р входит в измеренные

величины ∆U с противоположными знаками

(всл-е

перестановки электродов) и при ∑ ∆Ui

она автоматически исключается. Наблюдения

способом градиента выполняют по замкнутым

контурам. Получают систему увязанных

между собой замкнутых полигонов, что

позволяет рассчитать потенциалы всех

точек (по отношению к потенциалу исход

ной точки). О качестве полевых наблюдений

судят по величине относительной

погрешности (в %). δ = (m/∑|∆U|)*100. При δ <5

% наблюдения считают удовлетворительными.

Геологические и инженерно-геологические задачи, решаемые методом ЕП, определяются происхождением поля. ОВ-поля возникают на залежах сульфидных руд и каменного угля-антрацита, в зонах пиритизации и графитизации, а также при коррозии металла в грунте. Интенсивные фильтрационные поля возникают в горной местности и в областях питания и разгрузки водоемов, в том числе - в местах развития карстовых явлений, и при фильтрации воды через земляные плотины. ДА-поля из-за низкой интенсивности заметны чаще при каротаже скважин на терригенных пластах.

Метод ЕП применяется для решения следующих задач:

в разведочной геофизике: 1) поиск и разведка мест-й сульфидных руд и мест-й каменного угля; 2) геологическое картирование тектонических границ; 3) поиск и разведка мест-й подземных вод; 4) поиск областей питания и разгрузки водоемов;

в инженерной геофизике: 1) поиск мест карстово-суффозионных процессов; 2) мониторинг состояния плотин;

в технической геофизике: 1) поиск мест коррозии металла и др.

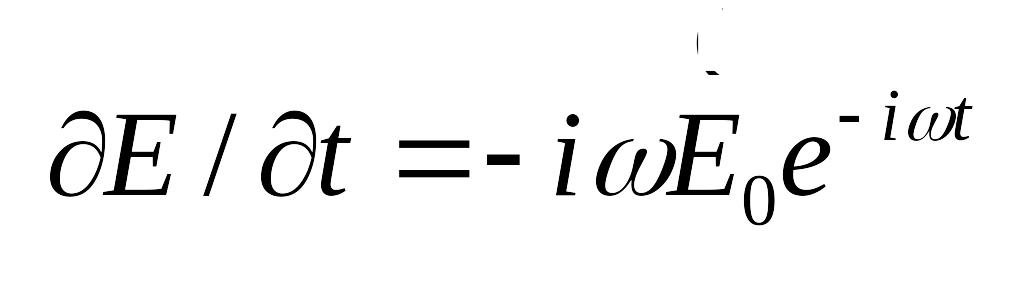

Ур-я Максвелла и их преобр-е для гарм изм поля. Понятие компл-х электропрв-ти и диэлектрической проницаемости.

Гармонически изменяющимся наз-т электромагн поле, компоненты кот Е и Н изменяются периодически по закону син-в или кос-в. Наряду с синусоидальными исп-т ступенчатые поля в виде прямоуг-х импульсов, изм-хся по гармонич закону.

Гармонические

колебания записывают![]() ,

,

![]() .

Первая производная по времени

.

Первая производная по времени

,

,

![]() .

Комп-ты и их производные в векторн форме,

где

.

Комп-ты и их производные в векторн форме,

где

![]() комплексная

амплитуда при t=0, то есть мгнов амплитуда,

спектр ф-и.

комплексная

амплитуда при t=0, то есть мгнов амплитуда,

спектр ф-и.

Запишем

уравнение Максвела в общем виде и

преобразуем их для гармонически

изменяющегося поля

![]() ,

,![]() ,

,![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]()

![]() последние

два ур-я это ур-я связи в реальной среде.

jст-

это плотность сторонних токов, наведенных

в земле сторонними ЭДС, D

-это вектор

электрич индукции, вектор электрического

смещения связанных зарядов,B

-вектор

электромагн индукции, плотность магнитных

силовых линий. Подставим уравнение

связи в первую систему

последние

два ур-я это ур-я связи в реальной среде.

jст-

это плотность сторонних токов, наведенных

в земле сторонними ЭДС, D

-это вектор

электрич индукции, вектор электрического

смещения связанных зарядов,B

-вектор

электромагн индукции, плотность магнитных

силовых линий. Подставим уравнение

связи в первую систему

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Подставим

в систему два компоненты гармонически

изменяющегося поля, после получим, но

предварительно сократим на врем множитель

в левой и правой частях ур-я

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() Система ур-й для гармонически изменяющегося

поля Е0,

Н0

спектры колебаний или мгн амп-да.

Система ур-й для гармонически изменяющегося

поля Е0,

Н0

спектры колебаний или мгн амп-да.

Понятие

проводимости и проницаемости.

Рассм последнюю систему уравнений

![]() где

где

![]() где

где

![]() время релаксации зарядов. Т.о. в реальной

многокомп среде электропр-ть представляет

собой комплексную фун-ю, имеющую

действительную, активную и мнимую и

реактивную составляющие. Действительная

хар-ет электропр-ть токов пропускания,

мнимая-

доп электропроводность, возникающая в

результате реакции среды на протекание

тока. Эти

составляющие зависят от частоты.

При низкой частоте обр-ся сильное

встречное поле ВП и электропр-ть умен-ся.

С увел-ем частоты поле ВП ослабевает и

электропр-ть увеличивается. В диапазоне

частот от 0 Гц до 105Гц

электропр-ть может увелич на 4 порядка.

Т.о. электропр-ть- эффективное свойство

реальной среды, зависящая от частоты и

релаксации. Обратимся к первому уравнению

последней системы

время релаксации зарядов. Т.о. в реальной

многокомп среде электропр-ть представляет

собой комплексную фун-ю, имеющую

действительную, активную и мнимую и

реактивную составляющие. Действительная

хар-ет электропр-ть токов пропускания,

мнимая-

доп электропроводность, возникающая в

результате реакции среды на протекание

тока. Эти

составляющие зависят от частоты.

При низкой частоте обр-ся сильное

встречное поле ВП и электропр-ть умен-ся.

С увел-ем частоты поле ВП ослабевает и

электропр-ть увеличивается. В диапазоне

частот от 0 Гц до 105Гц

электропр-ть может увелич на 4 порядка.

Т.о. электропр-ть- эффективное свойство

реальной среды, зависящая от частоты и

релаксации. Обратимся к первому уравнению

последней системы

![]() ,

,

![]() где

где

![]() комплексная диэл прон-ь, зав от частоты.

С увеличением частоты τ возрастает до

какого-то предела. Это эффективная

диэлектр прон-ть, величина кот растет

с увеличением частоты на 2-3 порядка.

комплексная диэл прон-ь, зав от частоты.

С увеличением частоты τ возрастает до

какого-то предела. Это эффективная

диэлектр прон-ть, величина кот растет

с увеличением частоты на 2-3 порядка.