- •«Сибирский государственный аэрокосмический университет им. Академика м.Ф. Решетнева»

- •1. Общие понятия.

- •1.1. Гипотеза непрерывности среды.

- •1.2. Основные физические свойства жидкости.

- •2. Предмет курса механики полёта беспилотных летательных аппаратов

- •2.1. Этапы исследования полёта летательных аппаратов.

- •2.2. Общие сведения об управлении полётом.

- •2.3. Силы, действующие на летательный аппарат.

- •Фиг.1 Силы, действующие на летательный аппарат в полёте

- •Силы, действующие на летательные аппараты при прямолинейном полёте.

- •Аэродинамическая нормальная сила.

- •Силы, действующие на летательный аппарат при горизонтальном манёвре без скольжения (вид сзади),

- •Аэродинамически осесимметричные схемы летательных аппаратов.

- •Нормальная сила, создаваемая двигателем.

- •Пример установки стартового двигателя под углом к оси летательного аппарата.

- •3. Основные соотношения теории реактивного движения.

- •3.1. Движение точки переменной массы. Тяга реактивного двигателя.

- •Тяга реактивного двигателя

- •Фиг.11 Силы, действующие на закреплённую ракету.

- •Фиг.12. Распределение сил давления по поверхности ракеты и по внутренней поверхности камеры реактивного двигателя.

- •Удельная тяга или удельный импульс

- •4. Органы управления летательными аппаратами.

- •Управление с помощью аэродинамических сил.

- •Фиг.14. Воздушные рули на задних кромках крыльев.

- •Фиг.15. Основные типы интерцепторов.

- •Фиг.16. Управляемый снаряд с поворотными крыльями

- •Фиг.17. Воздушные рули в схеме «утка»

- •Фиг.18. Пример схемы «бесхвостка»

- •Управление с помощью реактивных сил

- •Фиг.19. Схема управления летательным аппаратом посредством поворота ракетного двигателя.

- •Управление креном

- •Фиг.19. Силы, возникающие при отклонении элеронов

- •5. Система управления летательным аппаратом.

- •6. Уравнения движения жидкости и газа. Законы истечения.

- •6.1. Уравнение постоянства расхода (уравнение неразрывности).

- •6.2. Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости (уравнение Бернулли).

- •6.3. Геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли.

- •6.3.1. Геометрический смысл уравнения Бернулли.

- •6.3.2. Физический смысл уравнения Бернулли.

- •6.4. Уравнение Бернулли для потока реальной (вязкой) жидкости.

- •6.5. Применение уравнения Бернулли на практике.

- •Трубка полного напора (трубка Пито)

- •7. Аэродинамика и газодинамика. Характеристики потока.

- •7.1. Стандартная атмосфера (са)

- •7.2. Сжимаемость газов. Скорость распространения звука в газе.

- •Фиг. 20 Распространение слабых возмущений в неподвижной среде.

- •Фиг. 21 Распространение слабых возмущений в дозвуковом потоке.

- •Фиг. 22. Распространение слабых возмущений в сверхзвуковом потоке.

- •Фиг. 24. Огибающая семейства ударных волн в сверхзвуковом потоке. Приемник воздушного давления (пвд).

- •7.3 Теория ламинарного течения в круглых трубах.

- •7.3.1 Расход при ламинарном течении жидкости

- •7.3.2. Средняя скорость

- •7.3.3. Потери напора на трение

- •7.4. Турбулентный режим движения жидкости.

- •7.4.1. Особенности турбулентного течения. Пограничный слой.

- •8. Ламинарный и турбулентный пограничные слои.

- •8.1. Основные понятия пограничного слоя.

- •8.2. Выводы по разделу

- •8.3. Ламинарный и турбулентный режимы течения в пс.

- •Фиг. 27. Структура пс при переходе ламинарного течения в турбулентное.

- •8.3. Интегральное соотношение для установившегося течения в пограничном слое несжимаемой жидкости.

- •8.4. Пограничный слой и сопротивление трению плоской пластины в несжимаемой среде для ламинарного режима течения.

- •Фиг.31. Изменение напряжения трения и толщины пограничного слоя по длине пластины.

- •8.5. Отрыв течения в пограничном слое и образование вихрей. Аэродинамически удобообтекаемые и неудобообтекаемые тела.

- •Фиг.34. Развитие области отрывного течения за цилиндром.

- •Фиг.35. Развитие области отрывного течения за сферой.

- •Фиг.37. Зависимость коэффициента лобового сопротивления Сх от числа Rе для удобообтекаемого тела.

- •9. Элементы теории подобия потоков.

- •9.1. Геометрическое, кинематическое и динамическое подобие. Коэффициенты подобия.

- •9.2. Полное и частичное динамическое подобие. Критерии динамического подобия.

- •10. Динамика полёта.

- •10.1 Предмет и задачи курса динамики полёта.

- •10.2. Системы координат.

- •Фиг. 41 Геоцентрическая система координат

- •Фиг. 42 Геодезическая система координат

- •Фиг. 43 Земная система координат

- •Фиг. 44 Стартовая система координат

- •Фиг. 45 Ориентация связанных осей на старте летательного аппарата

- •Начальная стартовая система координат.

- •Фиг. 46 Местная географическая система координат

- •Геоцентрическая система координат.

- •Скоростная и полускоростная системы координат.

- •10.3. Косинусы углов между осями систем координат

- •10.3.1. Косинусы углов между осями связанной и начальной стартовой систем координат.

- •Фиг.47 Переход от начальной стартовой системы координат к связанной.

- •Фиг.48 Последовательные повороты на углы:

- •10.3.2. Направляющие косинусы между осями земной и связанной систем координат.

- •Фиг.49 Переход от земной системы координат к связанной системе координат.

- •10.3.3 Косинусы углов между осями полускоростной системы координат и местной географической системой координат.

- •Фиг.50 Переход от местной географической системы координат к полускоростной системе координат.

- •10.3.4. Косинусы углов между связанной и скоростной (поточной) системами координат.

- •Фиг.51 Связанная система осей координат.

- •Фиг.52 Скоростная система координат .

- •Фиг.53. Переход от скоростных осей к связанным осям.

- •11. Уравнения движения ла.

- •11.1. Принцип составления уравнений полёта реактивного ла.

- •11.1.1. Теорема о количестве движения.

- •11.1.2. Теорема о моменте количеств движения.

- •11.1.3. Принцип затвердевания.

- •11.1.4. Сила тяги реактивного двигателя (рд).

- •11.2. Уравнения движения ла в векторной форме

- •11.2.1. Уравнения движения центра масс.

- •11.2.2. Уравнение вращательного движения относительно центра масс.

- •11.2.3. Векторные уравнения движения ла относительно Земли.

- •11.3. Уравнения движения летательного аппарата в скалярной форме.

- •11.4. Общая система уравнений движения летательного аппарата.

- •Кинематические уравнения движения центра масс летательного аппарата.

- •11.1.5.Связи, накладываемые на движение летательного аппарата системой управления.

- •11.1.6. Уравнения системы стабилизации.

- •11.1.7. Уравнения системы наведения.

- •12. Траектории движения летательного аппарата.

- •12.1. Траектории полета баллистических ракет(бр) и ракет-носителей(рн).

- •12.2. Участки траектории полета баллистической ракеты и рн.

- •12.2.1 Участок выведения. Номинальные параметры и возмущенное движение

- •Фиг.65 Функции номинального и возмущенного движений.

- •Уравнение баллистики.

- •Фиг.66 Отсчёт координат от теоретической вершины ракеты.

- •Программа выведения.

- •12.2. Полёт летательного аппарата в центральном поле тяготения за пределами атмосферы.

- •Фиг.68 к выводу уравнений движения в полярной системе координат.

- •Траектория движения в общем виде

- •Фиг.69 Траектории свободного полета при различных скоростях выведения.

- •12.3. Атмосферный участок (входа в атмосферу).

- •12.4. Уравнения возмущенного движения.

- •12.6. Передаточные функции и их свойства.

- •12.7. Частотные характеристики и частотный критерий устойчивости.

- •12.8.Структура автомата стабилизации.

- •12.9 Эффективность органов управления.

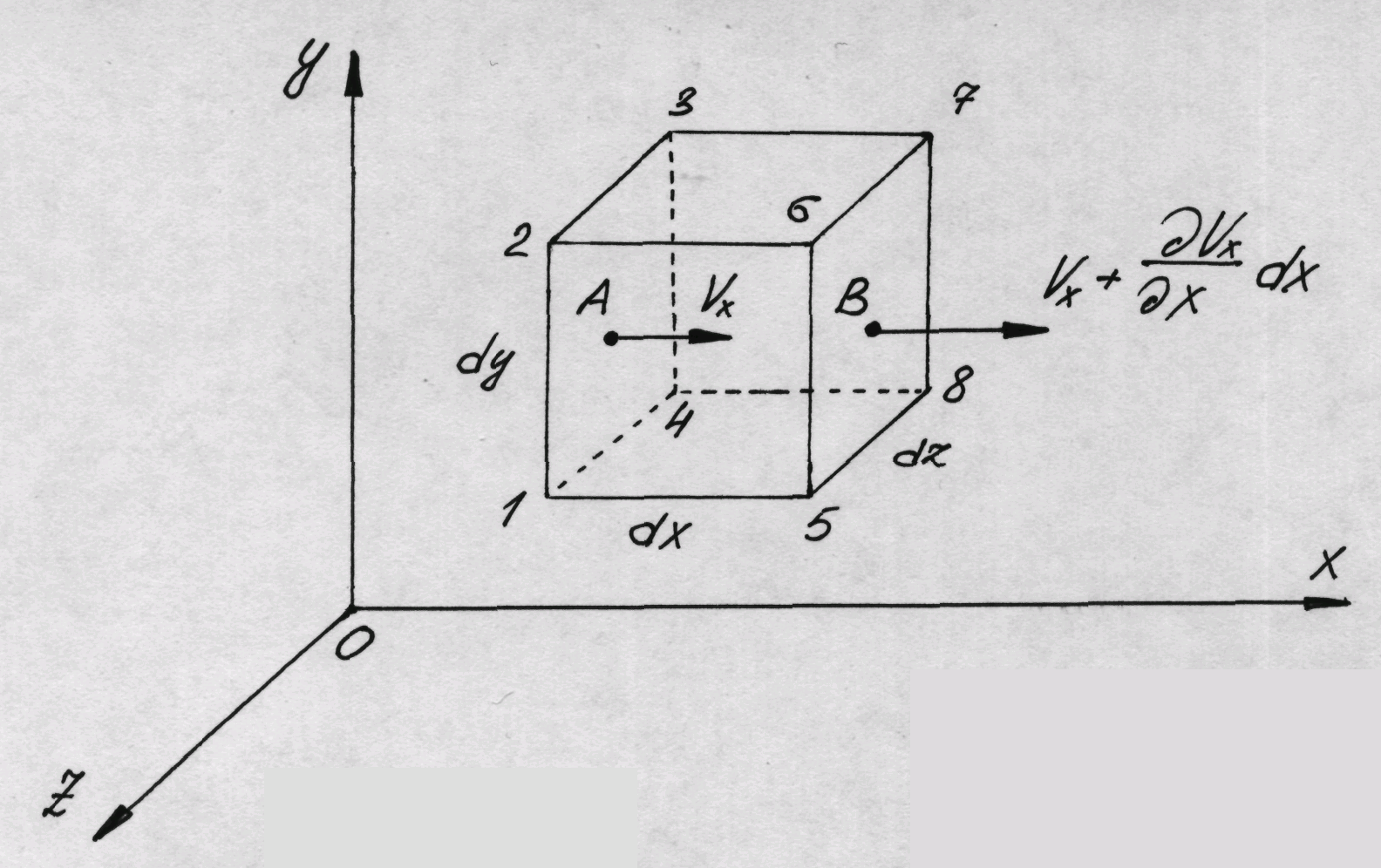

6.2. Дифференциальные уравнения движения идеальной жидкости (уравнение Бернулли).

Рассмотрим движущуюся невязкую жидкость, у которой плотность ρ. Выделим в ней элементарный параллелепипед с рёбрами dx, dy, dz, параллельными к координатным осям. Составим уравнения движения выделенного элемента жидкости массой ρdxdydz в проекциях на координатные оси.

Также, как и при рассмотрении уравнения неразрывности объёма жидкости, будем считать, что на массу жидкости действует результирующая массовая сила (например, сила тяжести), составляющие которой, отнесённые к единице массы, равны x, y, z. Тогда массовые силы, действующие на выделенный объём в направлении координатных осей, будут равны этим составляющим, умноженным на массу выделенного объёма.

Кроме того, на массу жидкости в объёме параллелепипеда действуют поверхностные силы давления, окружающие жидкость, распределённые по граням параллелепипеда, направленные по внутренним нормалям к граням.

Обозначим p

давление в произвольной точке с

координатами x,

y,

z

на левой вертикальной грани. Учитывая,

что в сплошной жидкой среде давление

есть непрерывная функция координат

точек жидкости и времени p=f(x,y,z,t),

поэтому, в силу сплошности среды и

непрерывности функции давления в точке

на правой грани с координатами (x+dx,

y

,z),

давление равно

с точностью до бесконечно малых второго

порядка.

с точностью до бесконечно малых второго

порядка.

Разность давлений

будет одинаковой для любой пары выбранных

на этих гранях точек с одинаковыми

координатами y,

z,

при этом проекция на ось OX

результирующей силы давления равна

будет одинаковой для любой пары выбранных

на этих гранях точек с одинаковыми

координатами y,

z,

при этом проекция на ось OX

результирующей силы давления равна

Скорость движения объёма обозначим через V, а её компоненты – Vx, Vy , Vz. Тогда проекции ускорения, с которым движется объём, равны:

, (16)

, (16)

Согласно принципу Д’Аламбера, общие уравнения движения идеальной жидкости, могут быть получены из дифференциальных уравнений равновесия той же жидкости, если к действующим силам присоединить силы инерции, которые определяются, как произведение соответствующего ускорения (ax, ay, az) на массу параллелепипеда.

Уравнения движения объёма жидкости в проекциях на координатные оси имеют вид:

(17)

(17)

Поделив уравнения

(17) почленно на массу элемента

![]() ,

получим:

,

получим:

– (18)

– (18)

– система дифференциальных уравнений движения идеальной жидкости (система уравнений Эйлера, 1755 г.)

Члены этих уравнений представляют собой соответствующие ускорения, а смысл каждого из уравнений заключается в следующем: полное ускорение частицы вдоль координатной оси складывается из ускорения от массовых сил и ускорения от сил давления.

Рассматривая

установившееся движение жидкости,

умножим каждое уравнение (18) на

соответствующие проекции элементарного

перемещения, равные

![]() и сложим уравнения. Имеем:

и сложим уравнения. Имеем:

![]() .

.

Учитывая, что выражение в скобках является полным дифференциалом давления, а также, что

.

.

Получаем:

.

.

Интегрирование этого уравнения выполним для случая установившегося движения идеальной жидкости, когда на жидкость действует лишь сила тяжести.

При направлении оси Y вертикально вверх: X=0; Y=-g; Z=0, следовательно:

,

следовательно:

,

следовательно:

.

.

Для несжимаемой

жидкости

![]() ,

уравнение можно переписать в виде:

,

уравнение можно переписать в виде:

.

.

Это уравнение означает, что приращение суммы трех членов, заключенных в скобки, при перемещении частицы жидкости вдоль линии тока (траектории) равно нулю. Следовательно, указанный трехчлен есть величина постоянная вдоль линии тока, а следовательно, и вдоль элементарной струйки, т.е.

–

уравнение Бернулли

для струйки идеальной жидкости.

–

уравнение Бернулли

для струйки идеальной жидкости.

Для двух сечений элементарной струйки идеальной жидкости можно записать уравнение Бернулли в другой форме:

(19)

(19)

(19) – уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной несжимаемой жидкости (1738 г.),

где

![]() -

геометрическая высота или геометрический

напор;

-

геометрическая высота или геометрический

напор;

–

пьезометрическая

высота или пьезометрический напор;

–

пьезометрическая

высота или пьезометрический напор;

–

скоростная высота

или скоростной напор.

–

скоростная высота

или скоростной напор.

Трехчлен вида

- называется полным напором.

- называется полным напором.

Уравнение Бернулли

(19) записано для двух произвольно взятых

сечений струйки и выражает равенство

полных напоров

![]() в

этих сечениях. Так как сечения взяты

произвольно, следовательно, и для любого

другого сечения этой же струйки полный

напор будет иметь то же значение (см.

уравнение (*)):

в

этих сечениях. Так как сечения взяты

произвольно, следовательно, и для любого

другого сечения этой же струйки полный

напор будет иметь то же значение (см.

уравнение (*)):

(вдоль

струйки).

(вдоль

струйки).

Итак, для идеальной движущейся жидкости сумма трех напоров (высот): геометрического, пьезометрического и скоростного есть величина постоянная вдоль струйки.