- •2.1. Деформируемость грунтов

- •2.1.1. Компрессионные испытания, получение и анализ компрессионных кривых.

- •2.1.2. Деформационные характеристики грунтов.

- •2.1.3. Принцип линейной деформируемости.

- •2.4. Полевые методы определения параметров механических свойств грунтов.

- •2.3. Прочность грунтов.

- •2.3.1. Трение и сцепление в грунтах.

- •2.3.2. Сопротивление грунтов при одноплоскостном срезе.

- •2.3.3. Сопротивление сдвигу при сложном напряженном состоянии. Теория прочности Кулона-Мора.

- •2.3.4. Прочность грунтов в неконсолидированном состоянии

- •2.4. Полевые методы определения параметров механических свойств грунтов.

- •Расчет на погружение и разрыв

- •Расчет на всплытие

- •Кессоны

- •5.2. Способы погружения готовых свай в грунт

- •4.6. Понятия о взаимодействии грунтов с ограждающими конструкциями (давление покоя, активное и пассивное давление).

- •4.6.1. Определение активного давления на вертикальную грань стенки для сыпучего грунта и связного грунта, учёт пригрузки на поверхности засыпки.

- •4.6.2. Учёт пригрузки на поверхности засыпки.

- •4.6.3. Учёт сцепления грунта.

- •4.6.4. Определение пассивного давления

- •4.3. Устойчивость откосов и склонов

- •4.3.1. Понятие о коэффициенте запаса устойчивости откосов и склонов.

- •4.4. Простейшие методы расчетов устойчивости

- •4.4.2. Учет влияния фильтрационных сил

- •4.4.4. Устойчивость вертикального откоса в грунтах, обладающих трением и сцеплением (ϕ ≠0; с≠0)

- •4.5. Инженерные методы расчёта устойчивости откосов и склонов

- •4.5.1. Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения

- •4.5.2. Мероприятия по повышению устойчивости откосов и склонов

1. Укажите данные (по результатам инжинерно-геологических изысканий), необходимые для обоснования проектного решения фундаментов сооружения ПГС (структурно-устойчивые грунты)

Каждая площадка имеет свои специфические инженерно-геологические условия, являющиеся частью природных условий, которые должны учитываться при проектировании и строительстве сооружений

Данные, необходимые для обоснования проектного решения фундаментов (на структурно-устойчивых грунтах):

В инженерно-геологическом отчете подробно освещается геоморфология (рельеф) района или участка, где проводилась инженерно-геологическая съемка или разведка, уделяется внимание геодинамическим процессам, которые могут развиваться в рассматриваемом районе, в т. ч. после изменения условий окружающей среды вследствие застройки территорий.

Основную часть отчета занимает подробное освещение напластования грунтов, рассматриваемых сверху вниз, и их физико-механических свойств. При этом обращается внимание на возможные изменения этих свойств во время строительства от метеорологических факторов, а также под воздействием тяжелых машин и механизмов, применяемых строителями при устройстве котлованов и фундаментных работах.

В отчете приводятся нормативные и расчетные характеристики грунтов для расчетов оснований и фундаментов по деформации и прочности (устойчивости). Кроме того, в нем должны содержаться сведения о грунтах, прорезаемых фундаментами, необходимые для расчета крепления стен котлованов.

Особо должен быть отмечен режим подземных вод каждого водоносного горизонта — появление подземных вод при бурении, установившийся их уровень и прогноз наиболее высокого положения уровня подземных вод в период строительства и эксплуатации сооружения. На основании лабораторных определений устанавливается агрессивность среды грунтовых вод и грунтов по отношению к бетону и в некоторых случаях к стали.

В заключении (или выводах) отчета подводится итог анализу полученных материалов и даются рекомендации по оценке грунтов как основания сооружения, по выбору типа фундаментов (на естественном основании, свайные фундаменты и др.) и прогноз изменения окружающей среды. Эти рекомендации инженера-геолога не являются обязательными для проектировщика, однако в той или иной степени учитываются при проектировании.

После выводов в отчете помещаются приложения, к которым относятся данные лабораторных и полевых испытаний грунтов в виде таблицы и графиков, план участка с горизонталями, с расположением скважин и других выработок, а также существующих сооружений, колонки по выработкам, выполненным при настоящих и предшествующих изысканиях, геолого-литологические разрезы (продольные и поперечные). В некоторых случаях даются карты срезки на заданной глубине и кровли несущего слоя, инженерно-геологического районирования и др.

Правильный учет материалов, содержащихся в инженерно- геологическом отчете, позволяет находить наиболее рациональные решения при проектировании фундаментов и подземных частей сооружений.

2. Укажите данные (по результатам инжинерно-геологических изысканий), необходимые для обоснования проектного решения фундаментов сооружения ПГС (структурно-неустойчивые грунты)

Каждая площадка имеет свои специфические инженерно-геологические условия, являющиеся частью природных условий, которые должны учитываться при проектировании и строительстве сооружений. Для выявления таких специфических условий и проводятся инженерно- геологические изыскания. Таким образом, назначением инженерно-геологических изысканий является изучение природных инженерно-геологических и гидрогеологических условий территории строительства и составление прогноза возможных изменений их во время строительства и в процессе эксплуатации сооружений. При этом должны быть выявлены пути максимального сохранения окружающей среды.

При строительстве в сложных инженерно-геологических условиях весьма важно проводить специальные наблюдения во время их строительства и в начальный период эксплуатации. К таким наблюдениям относятся геодезические наблюдения за осадками фундаментов сооружений, промерзанием грунтов, уровнями подземных вод. Наблюдения позволяют устанавливать, как протекают деформации сооружений и насколько действительные осадки и их неравномерность отличаются от вычисленных по данным инженерно-геологической разведки. Зная результаты наблюдений можно более рационально спроектировать фундаменты последующих сооружений.

К группе структурно-неустойчивых грунтов обычно относят мерзлые и вечномерзлые грунты, лессовые просадочные грунты, слабые водонасыщенные пылевато-глинистые грунты, засоленные и заторфованные грунты. В природном состоянии эти грунты обладают структурными связями, которые при определенных воздействиях резко снижают свою прочность или полностью разрушаются. Дополнительные воздействия могут иметь механическую природу или обуславливаться физическими процессами. При этом резко снижается прочность грунтов, увеличивается сжимаемость и проявляется склонность к просадочным деформациям. Для того, чтобы правильно определить структурное состояние грунтов необходимо оценивать все климатические, физические и механические воздействия на грунты и учитывать происходящие ив них изменения в течение времени строительства и эксплуатации сооружения.

3. Расчет амплитуды колебаний фундамента мелкого заложения при динамической нагрузке (определение передаваемой нагрузки, расчетная схема, критерии СНиП по оценке надежности рассматриваемого фундамента)

Задача проектирования фундаментов под машины состоит в том, чтобы обеспечить нормальную работу установленных на ней машин и оборудования, исключить вредное воздействие вибрации на расположенные вблизи строительные объекты. В соответствии с общими правилами основания и фундаменты под машины рассчитывают по 2 группам предельных состояний. По первой группе (по несущей способности) во всех случаях производится проверка среднего статического давления под подошвой фундамента. Расчет по второй группе включает в себя сопоставление наибольшей амплитуды колебаний фундамента с предельно допустимой. Амплитуды колебаний фундамента должны удовлетворять условию

а ≤ аu (1)

где а — наибольшая амплитуда колебаний фундамента, определяемая расчетом; аи — предельно допустимая амплитуда колебаний фундамента, устанавливаемая заданием на проектирование, а при ее отсутствии в задании принимаемая по СНиП 2.02.05—87.

Величины наибольшей амплитуды колебаний а определяются расчетом для каждого конкретного случая.

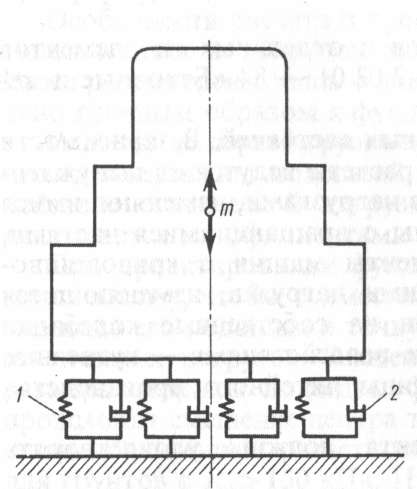

Принимается (рис. 1), что Машина вместе с фундаментом представляет собой абсолютно жесткое тело с массой, расположенной в центре тяжести действующих статических нагрузок. Основание рассматривается как не имеющее массы и способное к упруговязкому деформированию. При этом сопротивление пружин на рис. 1, имитирующих упругие деформации основания, пропорционально перемещениям фундамента, а силы вязкого сопротивления (демпфирования), вызывающие затухание колебаний во времени, пропорциональны скорости колебания фундамента.

Рис. 1. Расчетная модель колебаний фундамента:

1 — упругое сопротивление; 2 — вязкое сопротивление

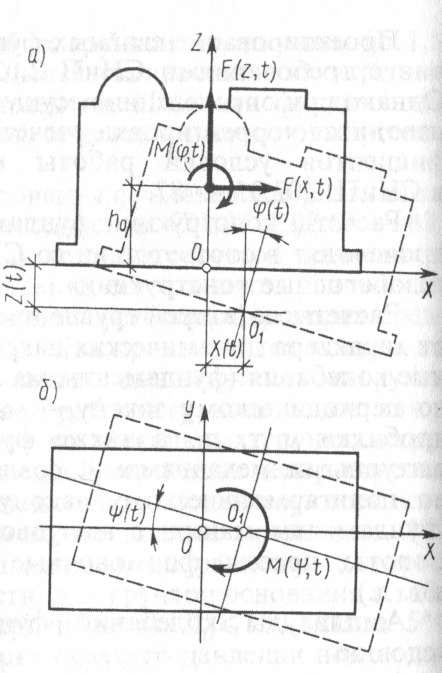

Рис. 2. Схема внешних воздействий и перемещений при расчетах колебаний фундамента

Расчетная схема для случая вынужденных колебаний такой системы представлена на рис. 2, а, б. Начало координатных осей помещается в центр тяжести площади подошвы фундамента, находящегося в равновесном состоянии. Составляющие динамической нагрузки приводятся к центру тяжести системы. Тогда они будут вызывать следующие составляющие колебательных движений: сила F(z,t) — вертикальное перемещение z(t); сила F(x,t) — горизонтальное перемещение x(t)\ момент Μ (φ, t) — вращательное движение относительно оси У с углом поворота φ(t), момент М(Ψ, t) — вращательное движение относительно оси Ζ с углом поворота ψ(t). Поскольку система принимается абсолютно жесткой, общее перемещение любой ее точки определится составляющими указанных колебательных движений.

С учетом приведенных допущений колебания такой системы могут быть выражены дифференциальными уравнениями.

Задаваясь законом изменения динамической нагрузки, отвечающим характеру работы данной машины, и решая соответствующие дифференциальные уравнения, можно получить значения вертикальных, горизонтальных и вращательных амплитуд колебаний фундамента. Формулы для определения этих величин для машин с различными законами изменения динамической нагрузки приведены в СНиП 2.02.05 — 87 и в «Руководстве по проектированию фундаментов с динамическими нагрузками».

Эти формулы содержат специальные характеристики грунтов основания, учитывающие их упругое или вязкое деформирование. Поэтому важнейшим вопросом при расчетах и проектировании фундаментов машин при динамических нагрузках является определение этих характеристик.

Определение упругих и демпфирующих характеристик основания. Принимается, что деформации основания фундаментов при динамических нагрузках имеют местный характер, т. е. развиваются только в пределах контура подошвы фундамента и описываются с помощью механической модели Винклера — Кельвина — Фойгта, представленной на рис. 1. Учитывая, что общее колебательное перемещение фундамента в пространстве определяется четырьмя составляющими, показанными на рис. 2 (z, x, φ, ψ), упругие и демпфирующие характеристики должны быть также представлены величинами, отражающими деформируемость грунта, соответствующую тем же перемещениям.

В этом случае упругие свойства основания определяются следующими четырьмя коэффициентами, имеющими размерность кН/м3: Сz — упругого равномерного сжатия; Cφ — упругого неравномерного сжатия; Сх — .упругого равномерного сдвига; Сψ — упругого неравномерного сдвига.

Опытным путем установлено, что значения этих коэффициентов находятся в весьма сложной зависимости от вида грунта, размеров площади фундамента и среднего давления по подошве фундамента.

Демпфирующие свойства основания определяются характеристиками относительного демпфирования, являющимися безразмерными величинами: ξz — относительное демпфирование для вертикальных колебаний; ξx — то же, для горизонтальных колебаний; ξφ и ξψ — относительные демпфирования для вращательных колебаний относительно горизонтальной и вертикальной осей.

5. Метод определения деформационных свойств грунтов в лабораторных и полевых условиях

2.1. Деформируемость грунтов

Под действием нагрузок, передаваемых сооружением, грунты основания могут испытывать большие деформации.

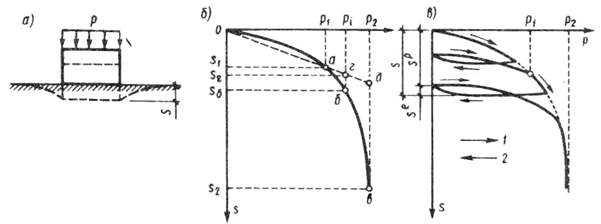

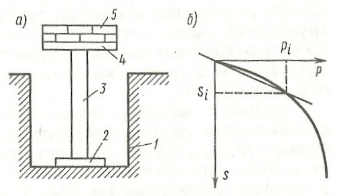

Рассмотрим

зависимость осадки штампа

от возрастающего давления

от возрастающего давления (рис.

2.1.а, б).

(рис.

2.1.а, б).

Рис.2.1. Схема опыта (а) и графики зависимости осадки штампа от давления по подошве p при нагружении (б) и при нагружении-разгрузке (в)

На рисунке (рис. 2.1. б) видно, что грунтам свойственна нелинейная деформируемость, причем в некотором начальном интервале изменения напряжений от 0 до Р1 она достаточна близка к линейной.

При

нагружении и последующей разгрузки

штампа общая осадка грунта может быть

разделена на восстанавливающуюся

(упругую)

и остаточную (пластическую)

и остаточную (пластическую)

(рис.2.1.в).

(рис.2.1.в).

Пластические деформации в грунтах можно разделить на объемные и сдвиговые. Объемные деформации приводят к изменению объема пор в грунте, т.е. к его уплотнению, сдвиговые – к изменению его первоначальной формы и могут вызвать разрушение грунта.

2.1.1. Компрессионные испытания, получение и анализ компрессионных кривых.

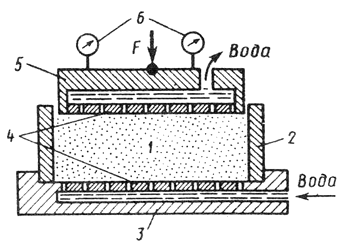

К омпрессией

называется одноосное сжатие образца

грунта вертикальной нагрузкой при

условии отсутствия его бокового

расширения. Испытания проводят в

компрессионном приборе – одометре

(рис. 2.2.).

омпрессией

называется одноосное сжатие образца

грунта вертикальной нагрузкой при

условии отсутствия его бокового

расширения. Испытания проводят в

компрессионном приборе – одометре

(рис. 2.2.).

Рис.2.2. Схема одометра компрессионного прибора

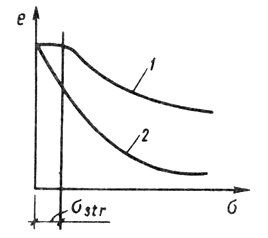

Р ис.2.3.

Компрессионные кривые грунта ненарушенной

(1)

и нарушенной (2)

структуры

ис.2.3.

Компрессионные кривые грунта ненарушенной

(1)

и нарушенной (2)

структуры

Под

действием возрастающей нагрузки

происходит вертикальное перемещение

штампа, вызывающее осадку образца.

Деформации уплотнения образца грунта

происходят вследствие уменьшения объема

пор за счет более компактного размещения

частиц, возникновения взаимных

микросдвигов частиц, уменьшения толщины

водно-коллоидных плёнок и сопровождаются

отжатием воды из пор грунта.

происходит вертикальное перемещение

штампа, вызывающее осадку образца.

Деформации уплотнения образца грунта

происходят вследствие уменьшения объема

пор за счет более компактного размещения

частиц, возникновения взаимных

микросдвигов частиц, уменьшения толщины

водно-коллоидных плёнок и сопровождаются

отжатием воды из пор грунта.

По результатам испытаний строится компрессионная кривая - зависимость коэффициента пористости грунта от сжимающего напряжения (рис. 2.3.).

Форма компрессионной кривой определяется наличием или отсутствием структурной прочности, обусловленной связями между частицами грунта и придающие скелету грунта способность выдерживать некоторую нагрузку до начала разрушения его каркаса.

2.1.2. Деформационные характеристики грунтов.

При небольшом изменении сжимающих напряжений (порядка 0,1…0,3 МПа) уменьшение коэффициента пористости грунта пропорционально увеличению сжимающего напряжения.

Коэффициент

сжимаемости ,

кПа-1:

,

кПа-1:

.

(2.1.)

.

(2.1.)

Относительный

коэффициент сжимаемости

,

кПа-1:

,

кПа-1:

.

(2.2.)

.

(2.2.)

Модуль

деформации грунта

,

кПа:

,

кПа:

.

(2.3.)

.

(2.3.)

где

зависит от коэффициента бокового

давления грунта

зависит от коэффициента бокового

давления грунта

:

:

,

(2.4.)

,

(2.4.)

,

где

,

где

–

коэффициент Пуассона.

(2.5.)

–

коэффициент Пуассона.

(2.5.)

2.1.3. Принцип линейной деформируемости.

При небольших изменениях давлений (0,3-0,5 МПа) можно рассматривать грунты как линейно деформируемые тела, т. е. с достаточной для практических целей точностью можно принимать зависимость между общими деформациями и напряжениями для грунтов линейной.

2.4. Полевые методы определения параметров механических свойств грунтов.

В тех случаях, когда сложно или невозможно отобрать образцы грунта ненарушенной структуры для определения деформационных и прочностных характеристик используют полевые методы испытаний.

Испытания пробной статической нагрузкой для определения модуля деформации грунтов проводятся в шурфах инвентарными жесткими штампами. Модуль деформации определяется по формуле:

,

где (2.14)

,

где (2.14)

-

коэффициент, зависящий от формы жесткого

штампа;

-

коэффициент, зависящий от формы жесткого

штампа;

-

ширина или диаметр штампа;

-

коэффициент Пуассона;

-

ширина или диаметр штампа;

-

коэффициент Пуассона;

-

давление и осадка штампа в пределах

линейной зависимости кривой на рис.

2.1.б.

-

давление и осадка штампа в пределах

линейной зависимости кривой на рис.

2.1.б.

Рис. 4.18. Схема (а) и результаты (б) полевых испытаний грунта на сжатие

Статическое

зондирование

заключается в медленном задавливании

в грунт стандартного зонда. Механические

и прочностные характеристики определяются

по величине удельного сопротивления

погружению зонда

.

.

Рис. 7.6. Схема погружения зонда при статическом зондировании.

1 — винтовые анкерные сваи; 2 — рама; 3 — зонд; 4и5 — динамометры; 6 — домкрат; 7 — направляющая

Динамическое

зондирование

производится путем забивки в грунт

зонда из колонки штанг с коническим

наконечником. Основой для определения

механических параметров грунта является

показатель зондирования

- число ударов, необходимых для погружения

зонда на 10 см.

- число ударов, необходимых для погружения

зонда на 10 см.

Рис. 7.3. Схема установки динамического зондирования.

1 — конический наконечник; 2 — штанга зонда; 3 — наковальня; 4 — молот; 5 — захват молота; 6 — ограничитель высоты подъема молота

6. Укажите основные различия в расчетных схемах фундаментов мелкого и глубокого заложения, фундаментов мелкого заложения гибких и жестких

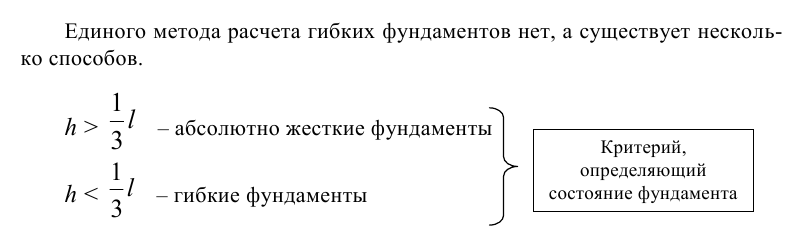

Фундаменты, работающие преимущественно на сжатие и выполняемые из каменной кладки и бетона, относятся к массивным жестким конструкциям, а фундаменты, работающие на сжатие и изгиб и выполняемые из железобетона,— к гибким.

Ленточные фундаменты большой длины, загруженные колоннами, расположенными на значительных расстояниях, балки на грунте, а также большинство плитных фундаментов относятся к гибким фундаментам.

В отличие от жестких фундаментов, собственные деформации которых ничтожно малы по сравнению с деформациями грунта, деформации гибких фундаментов соизмеримы с деформациями основания, в результате этого гибкий фундамент и его основание работают под нагрузкой совместно, образуя единую систему, а реактивное давление грунта изменяется по сложному закону, существенно отличающемуся от линейного.

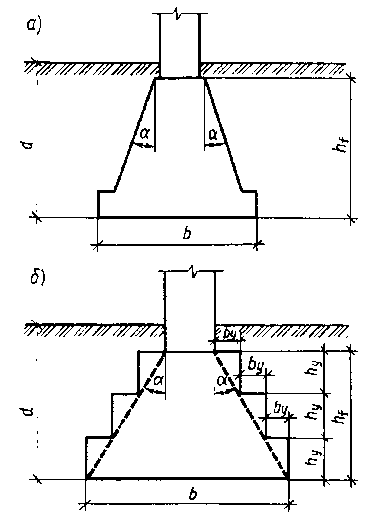

Рис 10.3. Конструкция жесткого фундамента:

а – с наклонными боковыми гранями; б – уширяющийся к подошве уступами

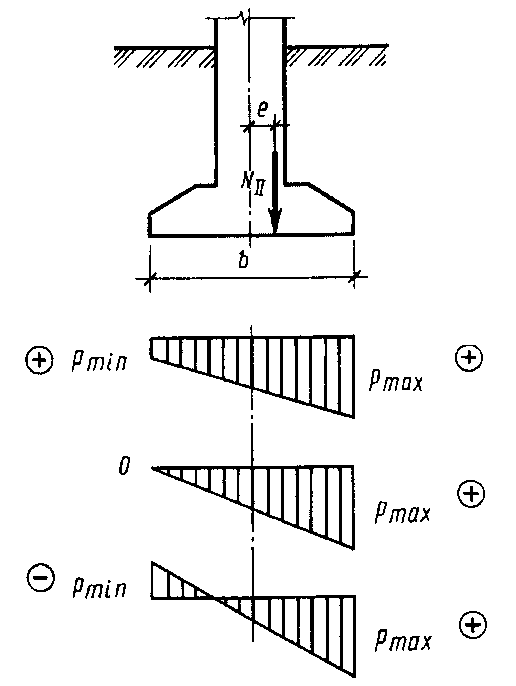

Р ис.

10.12. Расчетная схема центрально

нагруженного фундамента

ис.

10.12. Расчетная схема центрально

нагруженного фундамента

Рис. 10.13. Эпюры давлений под подошвой фундамента при действии внецентренной нагрузки

Проектирование гибких фундаментов.

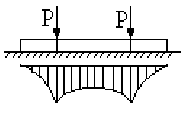

При расчете жестких фундаментов была принята линейная зависимость распределений напряжений под подошвой фундамента. При расчете фундаментов конечной жесткости (гибких фундаментов - балок и плит) условная линейная эпюра распределения напряжений под подошвой гибкого фундамента неприемлема.

Эпюра реактивных давлений грунта Р(х)

В этом случае необходимо учитывать М и Q, возникающие в самой конструкции фундамента, вследствие действия неравномерных контактных реактивных напряжений по подошве фундамента. Не учет возникающих усилий может привести к неправильному выбору сечения фундамента или % его армирования.

Поэтому необходимо решать задачу совместной работы фундаментной конструкции и сжимаемого основания.

Гибкие фундаменты - это те, деформации изгиба которых того же порядка, что и осадки этого же фундамента.

ΔS(см)= f (см)

где ΔS–осадка фундамента (деформация основания) f- деформация изгиба фундамента.

Таким образом, при расчете гибких фундаментов необходимо одновременно учитывать деформации фундамента (конструкция) и его осадки (грунт).

Расчетная схема

При расчете ленточных фундаментов, загруженных неравномерно сосредоточенными силами, необходимо учитывать изгиб в продольном направлении.

Вследствие изгиба фундамента конечной жесткости давление на грунт увеличивается в местах передачи фундаменту сосредоточенных сил и уменьшается в промежутках между этими силами.

7. Метод определения характеристик прочности грунтов в лабораторных и полевых условиях