- •Часть I

- •Введение

- •Водоснабжение

- •1. Общие сведения о водоснабжении

- •1.1. Схемы устройства водоснабжения

- •1.2. Системы водоснабжения

- •1.3. Режимы водопотребления

- •Кчас – часовой коэффициент неравномерности водопотребления, учитывает неравномерность использования воды потребителями в различные часы в течение суток:

- •1.4. Расчетные расходы воды

- •1.5. Свободный напор

- •2. Проектирование водопроводной сети

- •2.1. Трассирование водопроводной сети

- •2.2. Гидравлический расчет водопроводной сети

- •Если условия не соблюдаются, т.Е. Невязка по кольцу составляет

- •2.3. Конструирование (деталировка) водопроводной сети

- •Условные обозначения арматуры и фасонных частей

- •3. Устройство водопроводной сети

- •3.1. Водопроводные трубы и их соединения

- •3.2. Водопроводные колодцы

- •3.3. Переходы под железными и автомобильными дорогами

- •3.4. Водопроводная арматура

- •4. Водонапорные сооружения

- •4.I. Водонапорная башня

- •4.2 Нагорный резервуар

- •Согласно представленной схеме уравнение имеет вид:

- •4.3. Компрессорные установки

- •5. Водозаборные сооружения

- •5.1. Водозаборные сооружения поверхностных источников

- •Русловой водоприемник

- •5.2. Водозаборные сооружения подземных источников

- •6. Насосы и насосные станции

- •6.1. Насосная установка

- •Коэффициент полезного действия - представляет собой отношение полезной мощности к потребляемой насосом мощности:

- •Классификация насосов

- •6.3. Устройство и принцип действия центробежных насосов

- •6.4. Характеристика центробежных насосов

- •6.5. Совместная работа насоса и трубопровода

- •6.6. Насосные станции

- •7. Очистка природной воды

- •7.1. Оценка качества воды

- •7.2. Основные процессы очистки природной воды

- •7.3. Обеззараживание воды

- •7.4. Технологические схемы очистки природной воды

- •7.5. Основные сооружения водоочистной станции

- •7.6. Компоновка водоочистных сооружений

- •Библиографический список

- •Контрольные вопросы по дисциплине «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов» Водоснабжение. Часть I

- •Содержание Введение……………………………………………………………………………3 Водоснабжение……………………………………………………………………4

- •Конспект лекций системы водоснабжения и водоотведения Водоснабжение. Часть I

- •Доцент, кандидат технических наук Постнова Елена Владимировна Публикуется в авторской редакции

- •190031, СПб, Московский пр., 9.

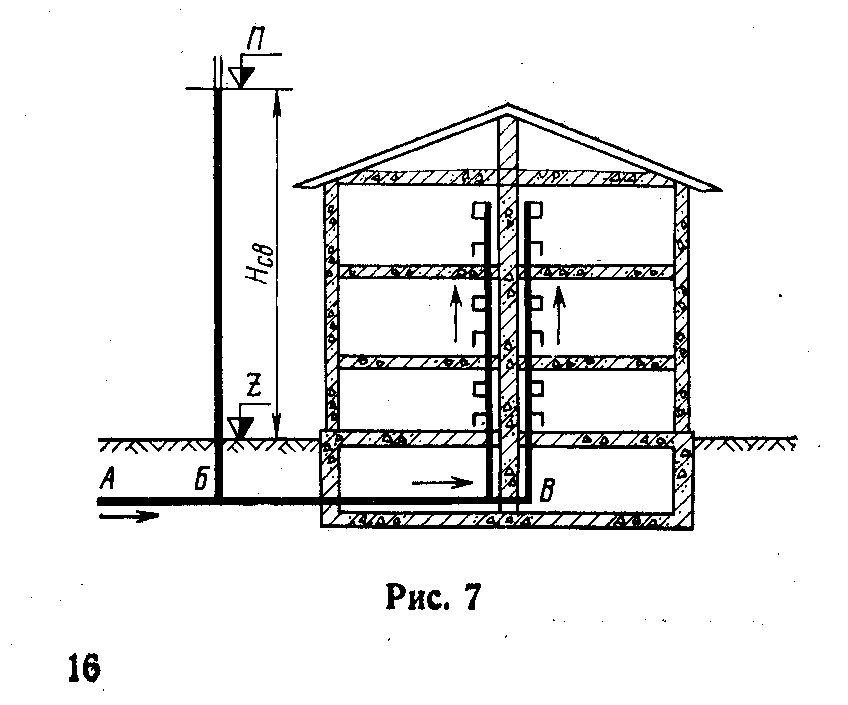

1.5. Свободный напор

Потребители забирают воду из водопроводной через водоразборные приборы, расположенные на некоторой высоте, относительно поверхности земли. Поэтому в водопроводной сети необходимо создать напор воды, достаточный для ее подъема до наивысшей водоразборной точки (точки излива потока). Такой напор в водопроводной сети называется свободным напором

(рис. 6 ).

Рис. 6. Определение свободного напора:

АБВ – трубопровод, подающий воду в здание; Б – точка трубопровода, в которой установлен пьезометр; Z – отметка земли в точке Б; П – пьезометрическая отметка.

Если на трубопроводе, подающем воду в здание, установить пьезометр, то по нему вода поднимется над отметкой поверхности земли до пъезометрической отметки. Величина свободного напора в этом случае составит:

Нсв = П – Z, м.вод.ст , ( 13 )

где Нсв – свободный напор; П – отметка воды по пьезометру; Z – отметка земли в точке установления пьезометра.

Данная формула дает теоретическое определение величины Нсв, на практике для установления свободного напора используется формула:

Нсв = 10 + 4(n - 1), м.вод.ст, ( 14 )

где 10 м – напор в сети, необходимый для подачи воды на первый этаж; 4 м – напор в сети, необходимый для подачи воды на каждый последующий этаж; n – количество этажей в здании.

Например, для 3-х этажного здания, представленного на рис.6, величина свободного напора составит:

Нсв = 10 + 4(3 - 1) = 18 м.вод.ст.

Водопроводная сеть обеспечивает напор воды до 60 м.вод.ст., (14 этажей). Для зданий большей этажности увеличение напора воды обеспечивает насосная станция подкачки, установленная в подвальном помещении.

2. Проектирование водопроводной сети

Проектирование водопроводной сети включает в себя следующие этапы:

трассирование водопроводной сети;

проведение гидравлического расчета водопроводной сети;

конструирование (деталировка) водопроводной сети.

2.1. Трассирование водопроводной сети

Трассирование водопроводной сети – это нанесение трубопроводов на план местности. Трассирование водопроводной сети зависит от плана и рельефа местности, расположения источника водоснабжения и наиболее крупных водопотребителей, наличия естественных и искусственных препятствий при прокладке труб.

Основные принципы трассирования водопроводной сети [ 1 ]:

трассирование водопроводной сети должно осуществляться по кратчайшему расстоянию до потребителя в целях экономии материала труб;

водопроводную сеть рекомендуется располагать равномерно по всей территории населенного пункта;

пересечение железных и автомобильных дорог, оврагов, рек, болот следует производить под прямым углом;

по возможности осуществлять прокладку трубопроводов в сухих грунтах;

водонапорную башню следует располагать на самой высокой отметке населенного пункта и ближе к основным водопотребителям.

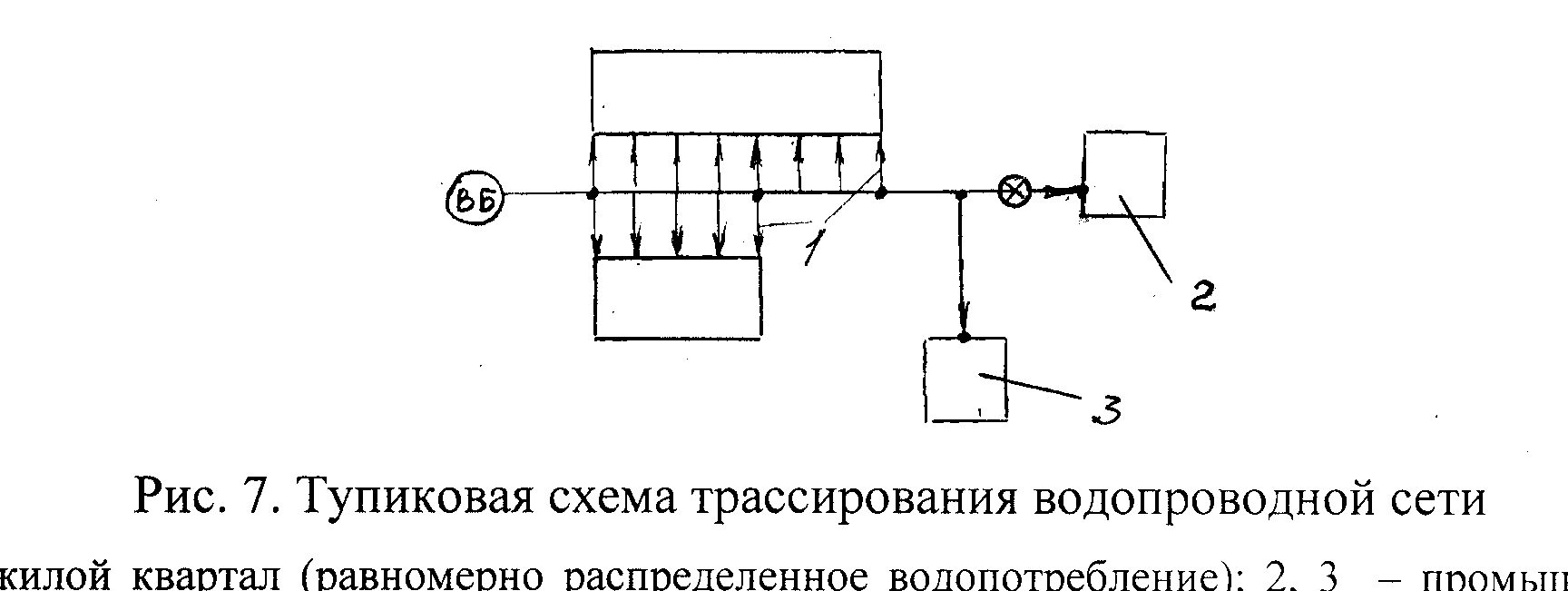

Трассирование водопроводной сети может осуществляться по двум схемам: тупиковой (рис. 7) и кольцевой (рис. 8).

Рис. 7. Тупиковая схема трассирования водопроводной сети:

1 – жилые кварталы (равномерно распределенное водопотребление); 2, 3 – промышленное предприятие, депо (сосредоточенное водопотребление), Ǿ - авария на трубопроводе.

Достоинством тупиковой схемы трассирования водопроводной сети является ее относительная экономичность, поскольку для ее устройства потребуется меньшее количество труб и арматуры.

Недостатком тупиковой схемы трассирования является невозможность обеспечения бесперебойного водоснабжения. В случае аварии на каком-либо участке сети, потребители, расположенные ниже места аварии, отключаются от подачи воды.

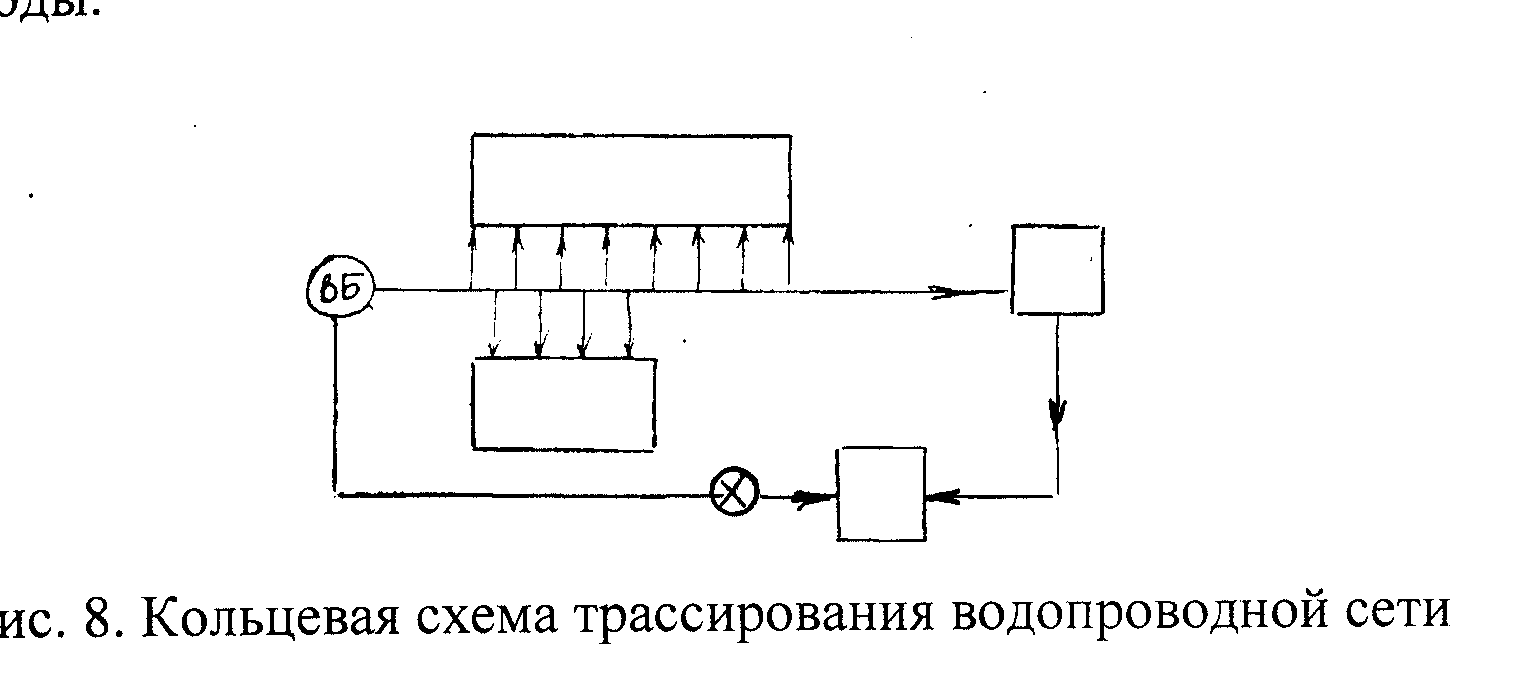

Рис. 8. Кольцевая схема трассирования водопроводной сети

Достоинством кольцевой схемы трассирования водопроводной сети является обеспечение бесперебойного водоснабжения всех потребителей.

Недостаток кольцевой схемы трассирования водопроводной сети заключается в весьма значительных капитальных затратах на ее устройство.

В крупных городах, на железнодорожных станциях, промышленных предприятиях, как правило, устраивают кольцевую схему трассирования водопроводной сети.

В малых населенных пунктах с числом жителей менее 50 человек и при отсутствии промышленных предприятий рекомендуется устраивать тупиковую схему трассирования водопроводной сети, при этом диаметр труб принимается не менее 100 мм для пропуска противопожарного расхода.

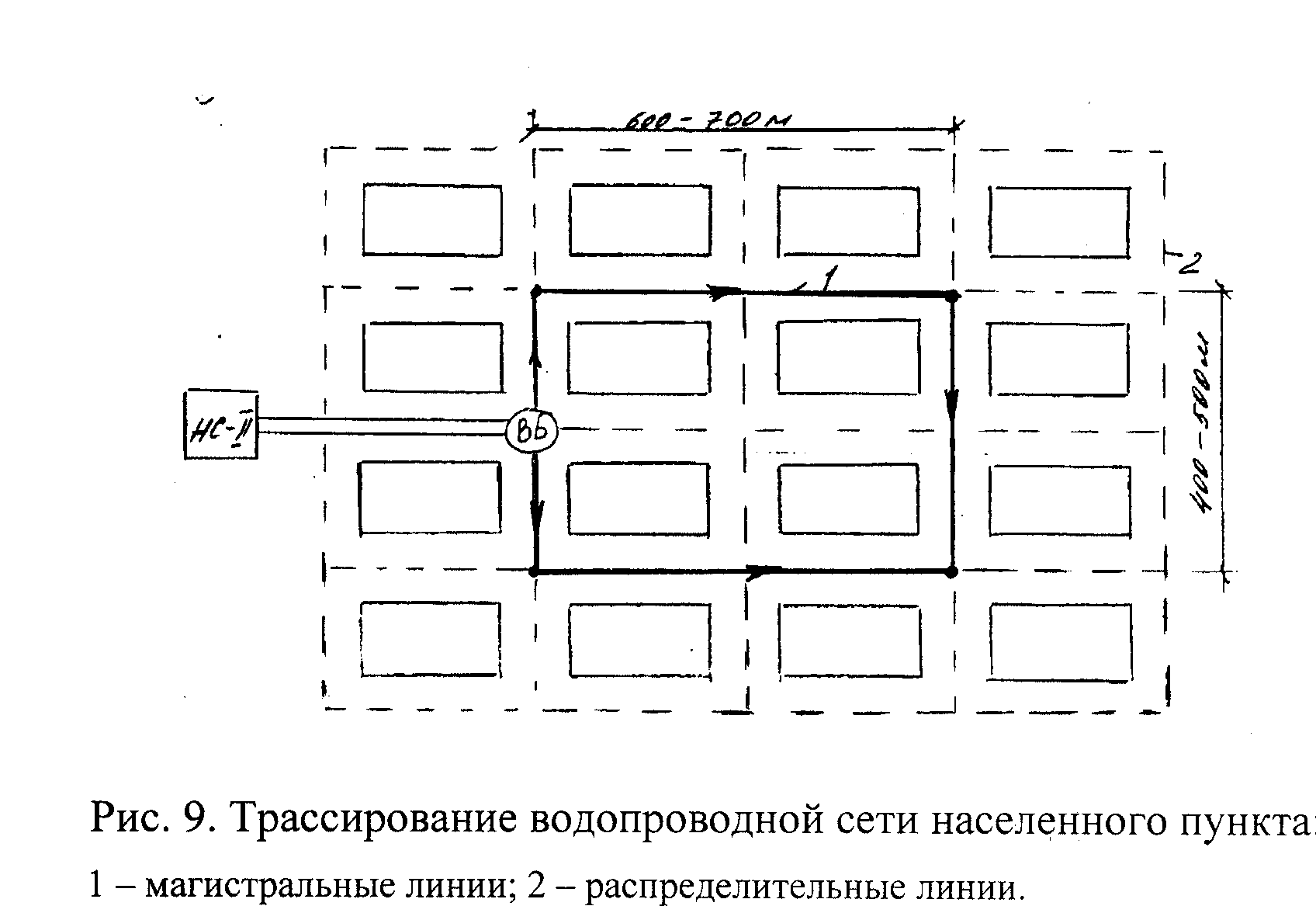

По характеру работы водопроводные линии подразделяются на магистральные и распределительные (рис. (9).

Магистральные линии предназначены для пропуска основной массы воды к наиболее крупным потребителям. Магистральные линии прокладывают по центральным улицам и проспектам города.

Распределительные линии служат для непосредственной подачи воды потребителям через домовые вводы.

При трассировании магистральных линий необходимо руководствоваться следующими рекомендациями [ 1 ].

Направление главных магистральных линий выбирать в соответствии с основным направлением потоков воды по территории города.

По основному направлению прокладывать не менее двух магистральных линий, включенных параллельно.

Продольные магистральные линии следует соединять перемычками.

На промышленных предприятиях и железнодорожных станциях нет различия между магистральными и распределительными линиями.

В практике проектирования гидравлическому расчету подвергаются только магистральные линии. Распределительные линии не рассчитываются, а назначаются для малых городов диаметром не менее 100 мм, для средних и больших 150…200 мм для пропуска противопожарного расхода.

Рис. 9. Трассирование водопроводной сети населенного пункта:

1 – магистральные линии; 2 – распределительные линии.