- •Семестр I Лекция 1

- •Задачи и компоненты автоматизации измерений, контроля и испытаний

- •Мини- и микроЭвм.

- •Обозначения те же, что и на рис.4

- •Микропроцессор

- •Лекция 2

- •Способ квантования.

- •Аналогово-цифровые преобразователи (ацп).

- •2.3 Цифро-аналоговые преобразователи (цап)

- •3.1 Фильтры.

- •3.2 Усилители

- •3.3 Модуляторы

- •3.4 Детекторы

- •Лекция 4

- •4.1 Устройства коммутации.

- •4.2 Контактные реле

- •4.3 Электрические контактные реле.

- •Проверочная работа!!! лекция 5

- •5.1 Интерфейсы

- •5.2 Принципы организации интерфейсов

- •5.3 Классификация интерфейсов.

- •Лекция 6

- •6.1 Контрольные автоматы

- •6.2 Типовые узлы контрольных автоматов

- •Лекция 7

- •7.1 Оптимальная фильтрация

- •7.2 Кодирование информации

- •Лекция 8

- •8.1 Алгоритмы и их свойства

- •7.2 Способы описания алгоритмов

- •Лекция 9

- •8.1 Интерполяция и экстраполяция результатов измерений

- •9.2 Интерполяция результатов измерений

- •Порядка.

- •9.3 Экстраполяция результатов измерений

- •Проверочная работа!!! лекция 10

- •10.1 Физические величины как объект измерений

- •10.2 Виды средств измерений (должны знать к этому моменту)

- •10.3 Эталоны, их классификация, виды

- •Какие виды эталонов существуют еще? Зачем они нужны? лекция 11

- •11.1 Классификация измерений

- •По количеству измерительной информации измерения

- •11.2 Определение погрешности результата измерений

- •Лекция 12

- •12.1 Основные источники погрешности результата измерений

- •12.2 Нормируемые метрологические характеристики автоматизированных устройств

- •Лекция 13

- •13.1 0Мические датчики

- •С бесступенчатой многооборотной намоткой (а) и с секционированной намоткой (б)

- •13.2 Тензодатчики

- •13.3 Индуктивные датчики

- •Лекция 144

- •13.1 Емкостные датчики

- •14.2 Термоэлектрические датчики

- •14.3 Фотоэлектрические датчики

- •Лекция 15

- •15.1 Датчики давления, расхода и уровня

- •15.2 Преобразователи скорости

- •Лекция 17 Вспомнить коротко, что изучали в прошлом семестре

- •16.1 Автоматические регуляторы

- •17.2 Автоматизация измерений

- •Лекция 18

- •18.1 Информационно-измерительные системы (иис)

- •18.2 Измерительно-вычислительные комплексы

- •Проверочная работа!!! лекция 19 автоматизация различных видов контроля

- •19.1 Приборы с электроконтактными преобразователями

- •19.2 Приборы с индуктивными преобразователями

- •19.3 Приборы с емкостными преобразователями

- •19.4 Приборы с фотоэлектрическими преобразователями

- •19.5 Механизированные и автоматизированные приспособления

- •Лекция 20

- •20.1 Системы автоматического контроля

- •20.2 Структурные схемы систем автоматического контроля.

- •Лекция 21

- •21.1 Виды и краткие характеристики испытаний

- •21.2 Автоматизация испытаний

- •Проверочная работа!!! Рекомендованная литература

- •Для заметок

3.1 Фильтры.

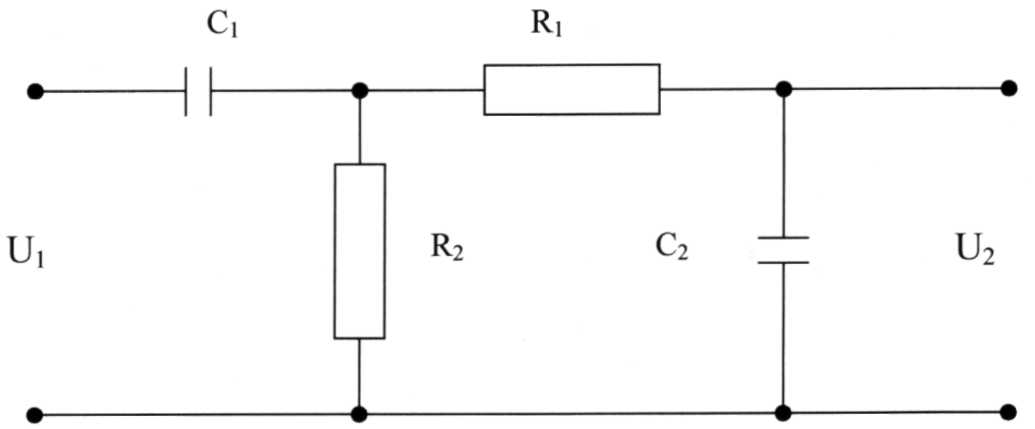

Фильтр (частотный фильтр) представляет собой пассивный четырехполюсник, составленный из электрических цепей или электромеханических систем, образующим аналог первым – электрическим цепям (рис.12). (Что такое четырехполюсник и почему он может быть активным и пассивным – есть элемент для самостоятельного изучения в интернет-ресурсах, но вопрос на тесте будет)

Частотный фильтр является избирательным органом частотного селектора.

Рис. 12 Блок-схема частотного фильтра

Частотный фильтр предназначен для того, чтобы из всего спектра частот, пропускать колебания электрического сигнала одних частот и не пропускать колебания других частот.

Для практических целей используют фильтры, пропускающие некоторую полосу частот:

β'=f1'-f2'

и называемые узкополосными и широкополосными.

Если на вход фильтра подать напряжение U1, то при прохождении через фильтр на его выходе оно упадет до величины U2. Отношение этих величин k=U2/U1 называют коэффициентом передачи.

Коэффициент передачи характеризует поглощение или потери в фильтре в функции частоты поступающих колебаний, т.е. степень фильтрации частот фильтром. Для фильтра эта величина будет непрерывной во всем данном диапазоне.

В идеальном фильтре для пропускаемых частот k=1, а для не пропускаемых k=0. в реальном фильтре эти предельные значения не могут быть достигнуты и всегда 0<k<1. Фильтр осуществляет только ослабление или затухание частот в k=e-b раз, где b – коэффициент затухания фильтра.

В частотноизбирательных устройствах, в которых переменные токи различных частот fi используются как элементы кодовых колебаний нашли применение фильтры: электрические и электромеханические.

Электрические фильтры. К простейшим электрическим фильтрам относятся резонансные контуры с последовательными LC-элементами.

Полосные (широко – и узкополосные) фильтры составляют, как связанные многозвенные контуры из LC- или RC – элементов. Наибольший интерес представляет RC-фильтры (рис.13.).

Р ис.

13 Схема RS-фильтра

ис.

13 Схема RS-фильтра

Если R1=R2=R

и C1=C2=C,

то

![]() .

.

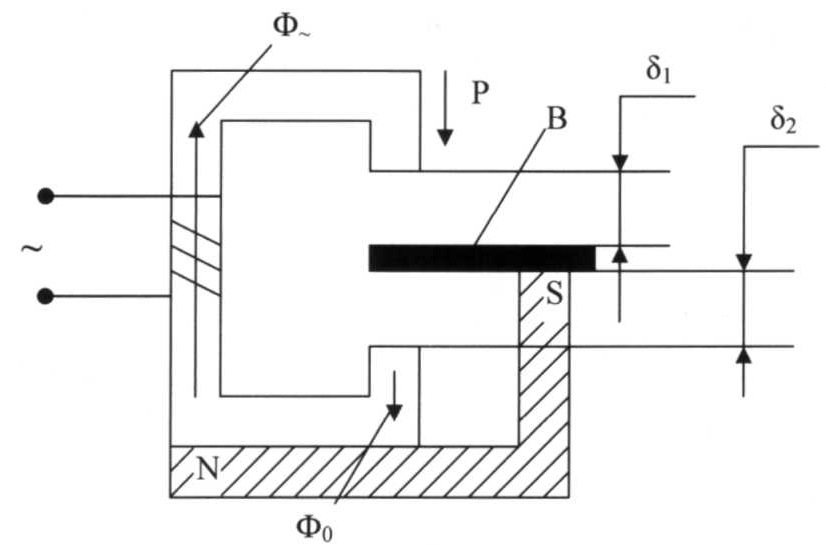

Э

Рис.

14 Схема электромеханического частотного

фильтра

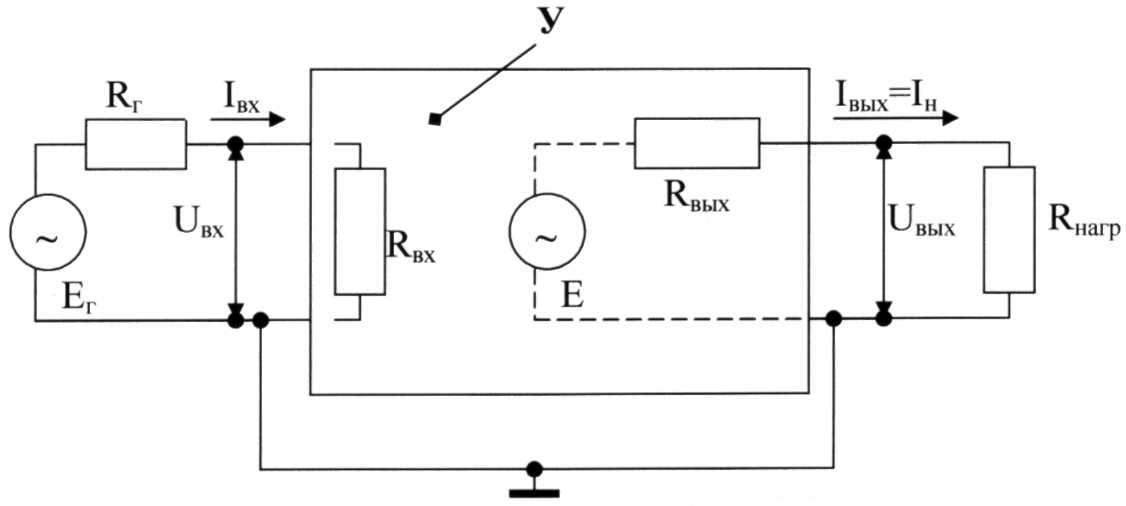

3.2 Усилители

Усилителем называют устройство, предназначенное для повышения мощности входного сигнала. Превышение мощности, выделяемой в нагрузке усилителя, над мощностью источника входного сигнала достигается за счет энергии источников питания. Маломощный входной сигнал лишь управляет передачей энергии источника питания в полезную нагрузку. В дальнейшем будут рассматриваться линейные электронные усилители, служащие для усиления электрических сигналов без изменения их формы. В электронных усилителях активными элементами, управляющими электрической энергией, чаще всего являются транзисторы или электронные лампы. Эти усилители называются соответственно полупроводниковыми или ламповыми усилителями (рис.15).

Рис. 15 Схема электронного усилителя

Усилитель можно рассматривать как активный четырехполюсник. К входным зажимам подключается источник усиливаемых электрических сигналов, к выходным – нагрузка. Вход и выход усилителя обычно имеют общую точку, которая заземляется. Источником входных сигналов может быть датчик, либо другой электронный усилитель, уровень выходного сигнала которого необходимо повысить. На структурной схеме источник входного сигнала показан в виде генератора напряжения Eг, имеющего внутреннее сопротивление Rг. Можно построить другой вариант схемы, представив источник входного сигнала генератором тока Iг. Источник сигнала подключен к усилителю параллельно его входному сопротивлению:

![]() .

.

Усилитель со стороны выхода можно представить или в виде генератора напряжения E (рис.15) с внутренним сопротивлением RВЫХ, подключенного к нагрузке RH или генератора тока I (рис.16)

Рис. 16 Схема электронного усилителя в виде генератора тока

Усилитель одновременно является нагрузкой для источника сигналов и источником сигнала для внешней нагрузки.

В зависимости от отношения внутреннего

сопротивления источника входного

сигнала Rг и входного

сопротивления усилителя RВХ

источник сигнала может работать в режиме

холостого хода(RВХ>>Rг),

короткого замыкания (RВХ<<Rг)

и согласования (RВХ![]() Rг).

Исходя из этого, усилитель можно назвать

соответственно усилителем напряжения

(с потенциальным входом), усилителем

тока (с токовым входом) или усилителем

мощности.

Rг).

Исходя из этого, усилитель можно назвать

соответственно усилителем напряжения

(с потенциальным входом), усилителем

тока (с токовым входом) или усилителем

мощности.

По соотношению между выходным (RВЫХ) и нагрузочным (RН) сопротивлениями усилители можно разделить на: усилители с потенциальным выходом (RВЫХ>>RН), с токовым выходом (RВЫХ<<RН) и с мощностным выходом (RВЫХ=RН). По характеру потребления электрической энергии бывают соответственно усилители напряжения, тока и мощности.

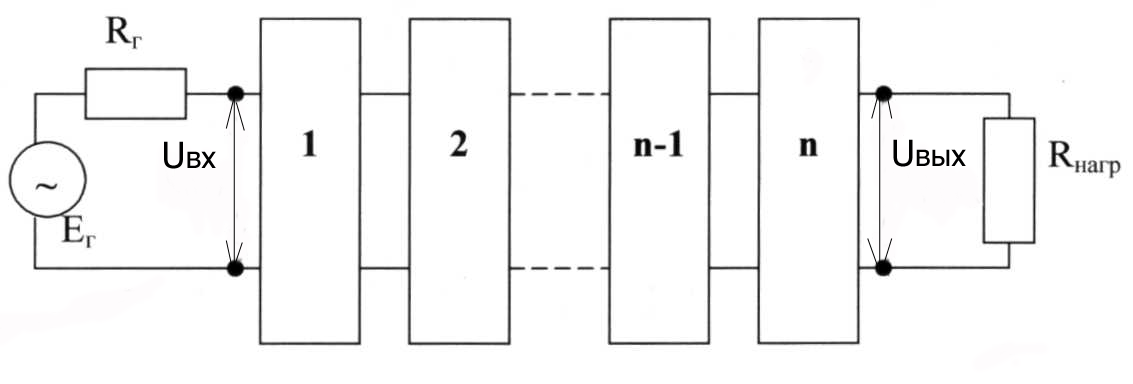

Нагрузкой усилителя может быть не только потребитель электрической энергии, но и вход другого усилителя (рис.17).

Рис. 17 Схема многокаскадного усилителя

При расчете такой сложный усилитель разбивается на каскады или ступени. По структуре, в этом случае, усилители можно классифицировать на однокаскадные и многокаскадные. Каскады (1,…,n) нумеруются в возрастающем порядке от входа. Первый каскад называют входным, предпоследний – предвыходным или передоконечным, а последний – выходным или оконечным.

Способы связи каскадов между собой, а также способы включения нагрузки к выходу усилителя определяют многие важные свойства усилителя. Усилители бывают с емкостной (или RC) связью, усилители с гальванической связью (усилители постоянного тока), усилители с трансформаторной связью.

Работу любого усилителя можно оценить различными эксплуатационными, количественными и качественными показателями (выходными параметрами).

Коэффициент усиления (по напряжению, току, мощности)– число, показывающее, во сколько раз приращение усиливаемой величины на выходе усилителя превосходит приращение соответствующей величины на входе.

Нелинейные искажения. Проявляется в том, что при усилении сигнала синусоидальной формы выходной сигнал не является чисто синусоидальным. Нелинейные искажения возникают из-за наличия в усилителе элементов с нелинейными вольтамперными характеристиками. Этот тип искажений обусловлен наличием нелинейных участков характеристик (входных и выходных) различных элементов электрических цепей.

Линейное искажение обусловлено в основном зависимостью от частоты коэффициента передачи тока и реактивных сопротивлений емкостей и индуктивностей, имеющихся в схеме усилителя.

Фазовые искажения не влияют на спектральный состав и соотношение амплитуд гармонических составляющих сложного сигнала, а вызывают изменение его формы в результате различных фазовых сдвигов, возникающих у отдельных составляющих сигнала после прохождения через усилитель.

Коэффициент полезного действия (Различают полный и электрический КПД).

Полный КПД определяется как отношение

![]() ,

,

где Р – полезная мощность, развиваемая усилителем (каскадом);

РОБЩ – мощность, потребляемая всеми цепями усилителя от всех источников питания.

Электрический КПД определяется по отношению

![]() ,

,

где Р0 - мощность, потребляемая цепью коллектора от источника питания (или цепью анода от источника анодного питания).