- •1. Проблемная ситуация и продуктивное мышление

- •2. Субьективные переживания и поведение, сопутствующие продуктивному мышлению

- •3. Эмоции, эмоциональная память, эмоциогенные структуры мозга

- •4. Отрицательные и положительные эмоции в продуктивном мышлении

- •5. Оптимальная эмоциональная насыщенность учебно-познавательной деятельности

- •6. Практическое занятие, ориентированное на интенсивную самостоятельную работу студента

- •7. О мотивах учебно-познавательной деятельности

5. Оптимальная эмоциональная насыщенность учебно-познавательной деятельности

Влияние степени эмоционального напряжения на эффективность мыслительной деятельности человека, в частности, на эффективность обучения становится в настоящее время объектом исследований с использованием методов экспериментальной психологии [21, 75, 110, 111]. Наиболее удобна для исследований мнестическая деятельность (то есть мыслительная деятельность, направленная на запоминание какой-либо информации), поскольку её результаты поддаются количественному измерению с помощью несложных тестов [62, 111].

На основании данных полученных в результате исследований в лабораторных и естественных условиях [62, 98-102], М.Б. Зыков [101] делает вывод о существовании определённого уровня эмоционального напряжения, оптимального для мнестической деятельности.

Изучение оптимального уровня эмоционального напряжения в естественных условиях было проведено на спортсменах-стрелках из лука высшей спортивной квалификации. Степень успешности мнестической деятельности изучалась в условиях, соответствующих различному уровню эмоционального напряжения: во время отдыха, тренировок, на разных этапах соревнований. С помощью электрофизиологических и биохимических методов было установлено, что максимальное эмоциональное напряжение у спортсменов достигалось во время первого этапа соревнований, оно значительно снижалось у большинства участников к четвёртому, заключительному этапу.

Тесты для измерения объёма кратковременной памяти представляли собой чёрно-белые карты, состоящие из 16 квадратиков, из них 8 – чёрные и 8 – белые. Различное расположение квадратов образует фигуры разной сложности. В зависимости от цели эксперимента испытуемому или даётся фиксированное время для запоминания, или экспозиция длится до тех пор, пока у испытуемого не возникает уверенность, что он может воспроизвести её по памяти; затем предлагается воспроизвести рисунок на пустом бланке, состоящем из 16 светлых квадратиков [62].

Оптимальной для мнестической деятельности оказалась средняя степень эмоционального напряжения, характерная для третьего, предпоследнего этапа соревнований. Показатели эффективности запоминания в это время существенно превышали зарегистрированные у этих же спортсменов во время отдыха (эмоциональное напряжение минимально) и были много выше, чем на первом этапе соревнований, когда эмоциональное напряжение велико.

Аналогичные результаты были получены и в описанных выше опытах с применением конфликта между зрительным и слуховым восприятием [98]. Использование аудиовизуального перцептивного конфликта в ситуации, когда уровень эмоциональной напряжённости низок, приводит к улучшению запоминания испытуемыми зрительных образов. В случае же, когда исходный уровень эмоциональной напряжённости был высокий, перцептивный конфликт оказывает ухудшающее действие на память, как кратковременную, так и долговременную.

Интенсивность и эмоциональная окраска оптимизирующего воздействия зависит от исходного уровня эмоционального напряжения, индивидуальных, типологических и возрастных особенностей испытуемых [92, 99-110, 112]. Однако сам факт существования оптимального для прочности запоминания уровня эмоциональной активации мыслительной деятельности проявляется во всех опытах.

Применительно к учебному процессу проблема оптимизации эмоциональной напряжённости познавательной деятельности сводится, главным образом, к нахождению его оптимальной насыщенности гностическими эмоциями. Регулирование уровня гностических эмоций может осуществляться двумя путями: 1) изменением частоты возникновения проблемных ситуаций, 2) подбором степени трудности заданий. Заметим, что возможности второго пути ограничены; задачи, с которыми имеет дело студент, всегда должны быть такой степени трудности, чтобы большинство студентов группы были в состоянии осознать проблемные ситуации, связанные с их решением. Поэтому в распоряжении преподавателя имеется практически единственный путь оптимизации эмоциональной насыщенности учебно-познавательной деятельности студента: выбор оптимальной частоты возникновения проблемных ситуаций.

Моделью психической деятельности, эмоциональная насыщенность которой приближается к оптимальной, причём моделью, прошедшей хорошую проверку временем, является мыслительная работа, связанная с чтением художественной литературы, или с восприятием театральных представлений (а в наше время также кинофильмов, телевизионных фильмов и сериалов). Удовлетворение потребности человека в эмоциональных переживаниях – одна из важнейших социальных функций драматического искусства.

Важно отметить, что различные виды занятий, являющихся средством удовлетворения потребности человека в эмоциональных переживаниях, включают интенсивную мыслительную деятельность, связанную с преодолением новых и неожиданных ситуаций. Таковы многие игры: шахматы, шашки, нарды, домино, карты и так далее. С напряжённой работой мысли связаны переживания читателя художественного произведения и театрального (или кино-) зрителя. Автор романа, пьесы или сценария, режиссёр спектакля или кинофильма выстраивает цепь неожиданных поворотов событий, которые заставляют зрителя вновь и вновь волноваться за судьбу героев, прогнозировать возможные варианты развёртывания дальнейшего действия, обманываться в ожиданиях или радоваться осуществлению ожидаемого. Здесь, как и в случае игр, удовлетворение потребности в эмоциональных переживаниях включает творческое мышление. Голод эмоциональный, по-видимому, всегда имеет в основе голод творческий, потребность в проблемных ситуациях, в пище для продуктивного мышления.

Однако не всякий спектакль или кинофильм вызывает высокое эмоциональное напряжение в зрительном зале. При этом дело не только в содержании зрелища и не только в игре актёров. Немало спектаклей и фильмов на самые актуальные темы, в которых к тому же были заняты популярные актёры, оставили своих зрителей равнодушными. Одним из основных факторов, определяющих успех или неудачу зрелища, несомненно, является его временнáя структура. Если промежутки времени между неожиданными событиями, изменяющими «логическое», традиционное развитие действия, слишком продолжительны, возникает чувство затянутости действия. С другой стороны, перенасыщенность спектакля событиями вызывает ощущение сумбурности происходящего. Существует, по-видимому, некоторая оптимальная величина промежутка времени между событиями, при которой достигается наивысшая эмоциональная насыщенность зрелища. Эта величина весьма универсальна, подобно тому, как универсален, например, музыкальный темп: moderato – для всех умеренный темп, andante – для всех замедленный.

Представляется естественным, оценив оптимальную частоту эмоциогенных событий из анализа временнóй структуры спектаклей, кинофильмов и произведений художественной литературы, ориентироваться на неё при выборе оптимальных форм организации учебно-познавательной деятельности [113-115].

Следует, однако, иметь в виду, что события спектакля, поступки действующих лиц могут иметь черты как проблемных ситуаций, если они ставят героев и зрителей перед необходимостью искать пути преодоления препятствий и противоречий, так и озарений, если они способствуют разрешению возникших проблем. При этом чередование событий того и другого рода в ходе действия спектакля может быть весьма причудливым, тогда как в познавательной деятельности проблемные ситуации и озарения чередуются закономерно.

Для нахождения оптимальной частоты эмоциональной активации психической деятельности была изучена временнáя организация ряда спектаклей, кинофильмов, литературных произведений, пользующихся широким и несомненным успехом [114]. Выбранные зрелища или книги детально анализировались с целью определения моментов, когда зритель или читатель получает информацию, заставляющую его по-новому увидеть предшествующие события и их возможное дальнейшее развитие. Работа по изучению временной организации одного зрелища или одной книги выполнялась независимо двумя-тремя лицами. За редким исключением они указывали как эмоциогенные одни и те же события. Была проанализирована временная структура 5 театральных спектаклей, 8 кинофильмов и 3 телевизионных спектаклей – всего 285 проблемных ситуаций и 20 романов и повестей – всего 267 проблемных ситуаций.

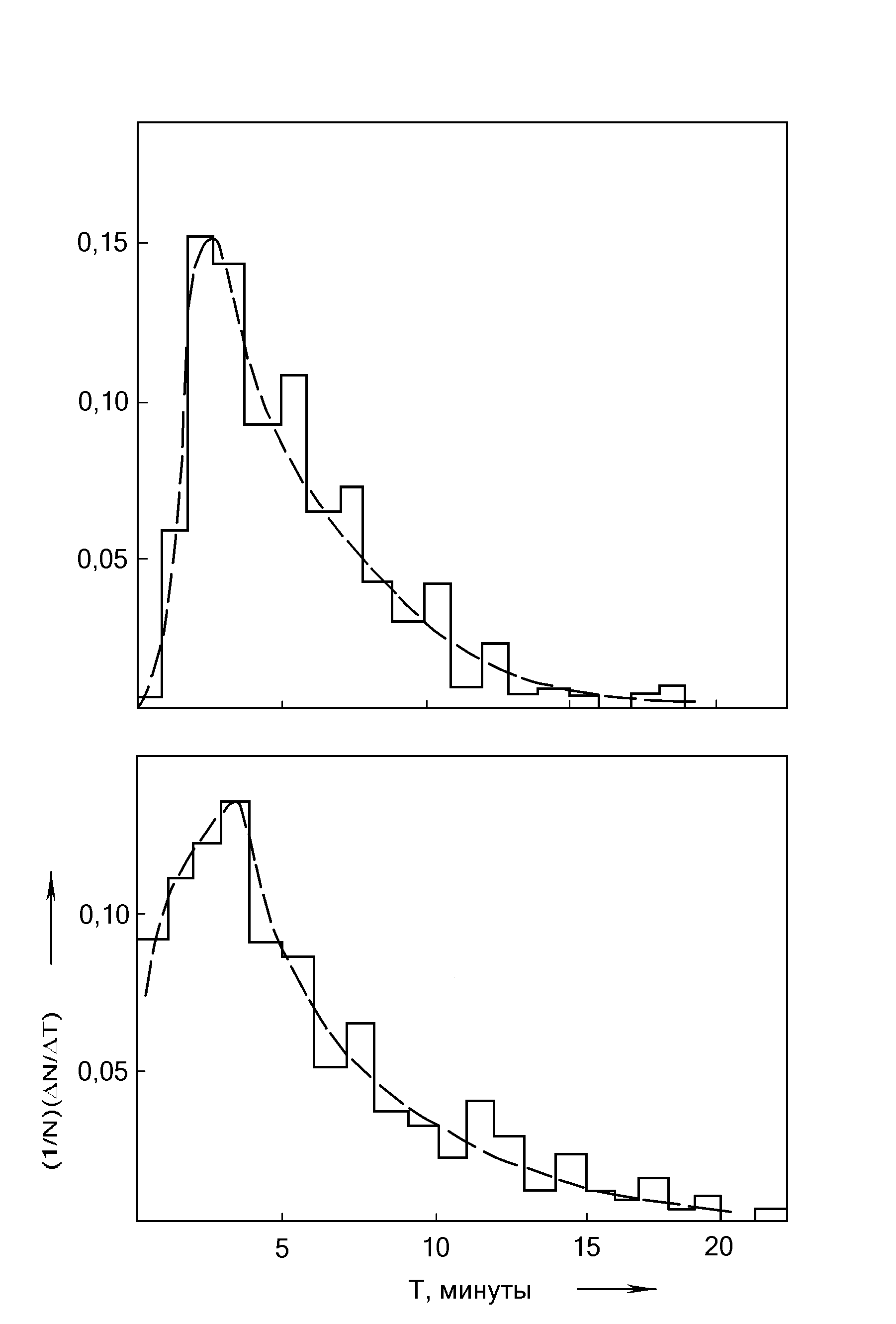

Результаты исследований представлены в виде гистограммы плотностей вероятности продолжительности Т промежутков времени между двумя последовательными неожиданными событиями (рис. 6). Как в случае зрелищ, так и в случае художественной литературы, гистограммы проходят максимум, особенно резко выраженный в случае зрелищ. Наиболее вероятная длительность промежутка времени Т (обозначим её ТМ) составляет 2,5 минуты для зрелищ и 3,5 минуты для художественной литературы. В обоих случаях гистограммы резко ассиметричны, средняя продолжительность Т промежутка времени между двумя последовательными эмоциогенными событиями значительно больше ТМ. Практически никогда промежуток времени Т не превышает 20 минут, весьма редки также значения Т, меньшие двух минут.

Естественно предположить, что оптимальная длительность промежутка времени между двумя последовательными эмоциональными активациями мыслительной деятельности определяется временем восстановления эмоциогенных структур после каждого акта секреции или нейромедиаторов, управляющих эмоциями. В опытах Джонса

Рис.6. Гистограммы плотностей вероятности продолжительности промежутков времени Т между двумя последовательными неожиданными событиями: а) в театральных представлениях и кинофильмах, б) в произведениях художественной литературы.

и Хиллхауза [116] на изолированных гипоталамусах крысы за 10 минут происходило полное восстановление гипоталамических структур после каждого стимулирующего воздействия. Л.Н. Маслова показала, что истощение изолированного препарата гипоталамуса происходит, если воздействие осуществляется через промежутки времени, меньшие 5 минут. Процессы в целостном живом организме происходят быстрее, чем в культуре нервной ткани [84], поэтому можно ожидать, что время восстановления эмоциогенных структур гипоталамуса весьма близко к найденному выше оптимальному времени между последовательными эмоциональными активациями.

В опытах, выполненных сотрудниками академика Н.П. Бехтеревой на кроликах с хронически вживлёнными внутримозговыми электродами, слабое электрическое раздражение гиппокампа сопровождалось появлением в ряде структур так называемой сверхмедленной электрической активности. В частности, в коре головного мозга медленные изменения потенциала продолжались в течении 6 минут, а гипоталамусе – около 2 минут, в ретикулярной формации среднего мозга – приблизительно одну минуту [117]. Прекращение вызванной электрической активности может рассматриваться как свидетельство восстановления фонового состояния. Можно, следовательно, заключить, что восстановление нейрональных структур, участвующих в возбуждении мозга, в условиях живого организма происходит за время порядка ТМ.

Имеющиеся экспериментальные данные позволяют, таким образом, сделать вывод, что потребность в эмоциональных переживаниях возникает всякий раз, как только эмоциогенные структуры восстанавливают готовность к осуществлению их активирующей функции. Иными словами, существует потребность человека в эмоциональных переживаниях, и эта потребность весьма велика. Оптимальная частота эмоциональных активаций мыслительной деятельности, необходимая для постоянного поддержания высокой её интенсивности, составляет ν = 1/ТМ активаций в час. Если принять, что каждая проблемная ситуация преодолевается в результате одного озарения, то это соответствует 10 проблемным ситуациям в час.

Эти оценки показывают, что потребность человека в эмоциональных переживаниях настолько велика, что её полное удовлетворение в повседневной жизни, профессиональной деятельности или учёбе за счёт внешних эмоциогенных факторов представляется нереальным. Полноценной эмоционально насыщенной может быть лишь жизнь человека, который сам формирует себе проблемы, подлежащие немедленному решению. Постоянным генератором проблемных ситуаций для него является некоторая социально и лично высоко значимая проблема, решение которой является генеральной целью деятельности данного человека или коллектива. Большая общая цель, которой стремиться достигнуть человек, порождает всё новые и новые проблемные ситуации. Продуктивное мышление связанное с их преодолением, обеспечивает постоянную эмоциональную насыщенность его жизни.

Организационные формы коллективных видов деятельности (какой является в настоящее время и учебная деятельность) накладывают определённые ограничения на возможность оптимизации уровня эмоционального напряжения в работе каждого отдельного их участника. Существует проблема эмоционально обеднённых и эмоционально перенасыщенных профессий. Возникает естественный вопрос: возможно ли обеспечение уровня эмоционального напряжения познавательной деятельности студента, оптимального как по субъективным переживаниям, так и по результатам учебной работы? Обладают ли существующие организационные формы учебного процесса достаточной для этого гибкостью?

В отношении лекции ответ на этот вопрос является несомненно положительным. Лекция по своей природе близка к театральному представлению. В обоих случаях информация передается через зрительный и слуховой сенсорные каналы, функции лектора сходны с функциями актеров, студенты находятся в положении зрителей. Поэтому при соответствующей временной организации лекции может быть достигнуто (и иногда достигается в действительности) её эмоциональное воздействие на слушателей, сравнимое с воздействием хорошего спектакля.

Из приведённого выше анализа временной структуры зрелищ apriori следует, что материал лекции должен быть разбит на информационные блоки, длительность изложения которых приблизительно равна величине ТМ наиболее вероятного промежутка времени между двумя последовательными эмоциональными событиями. При переходе от одного такого блока к другому необходимо воспользоваться каким-либо эмоциогенным приёмом. Таким приёмом может быть организация материала либо в форме проблемной ситуации, либо в форме озарения, постановка перед аудиторией вопроса, ответ на который будет найден в следующем разделе лекции.

Если длительность изложения логически единого материала значительно превышает ТМ (например, значительную часть лекционного времени занимает сложное доказательство теоремы), то можно разбить этот материал на этапы (длительности порядка ТМ), которые могут быть разделены друг от друга комментарием по поводу уже проделанной и предстоящей работы, вопросом, обращённым к аудитории, изменением темпа речи, её громкости и высоты, положения преподавателя у доски (в ходе выполнения выкладок – слева от записей на доске, в ходе комментариев – справа), наконец, просто паузой.

Необходимость разделения продолжительного устного выступления перед аудиторией, в частности, лекции, на относительно завершённые этапы, имеющие собственную внутреннюю логику, хорошо известна. Однако величина этих этапов выбирается в лучшем случае интуитивно, в худшем – произвольно. При формировании временной структуры лекций преподаватель руководствуется в большей мере логикой материала, чем стремлением обеспечить высокий уровень мыслительной деятельности студентов в процессе его восприятия.

Представляет, поэтому исключительный интерес изучение временной организации лекций и других публичных выступлений выдающихся лекторов. К сожалению, временная структура восприятия устной речи и текста, содержащих один и тот же материал, существенно различаются. Между тем, публикации точного текста устных выступлений, докладов, лекций, рассчитанных прежде всего на успех при непосредственном восприятии, чрезвычайно редки. Одним из таких счастливых исключений является книга «Учёный и аудитория», содержащая публичные выступления академика А.Л. Курсанова перед различными слушателями, включая студентов, преподавателей и научных работников, руководителей министерств и ведомств [119]. Эти выступления воспринимались всегда с захватывающим интересом и оказали большое влияние на развитие науки о растениях в нашей стране.

Анализ временной структуры выступлений, лекций и докладов, включённых в книгу «Ученый и аудитория», показал, что все они чётко разбиты на относительно самостоятельные фрагменты, которые обычно начинаются с вопроса, обращённого к аудитории, или общего комментария о предшествующем и последующем фрагментах.

Приведём несколько примеров таких вступительных фраз, взятых из лекции «На пути к раскрытию явления жизни», прочитанной А.Л. Курсановым для руководителей министерств. (1) «Расцвет биологии наметился для многих неожиданно именно в тот период, когда внимание широкой общественности было поглощено крупными событиями, происходившими на противоположном конце естествознания – в физике атома и в физике твёрдого тела.»…(2) «Таким образом, в биологии отчётливо сложились в настоящее время два ведущих направления, расположенных как бы на крайних, противоположных флангах биологической науки.»… (3) «Чтобы не распылять внимания на слишком большом числе вопросов, которыми занимается биология, разрешите мне в дальнейшем касаться, главным образом, событий, происходящих на молекулярно-биологическом фланге, так как именно там происходят сейчас наиболее крупные открытия и именно оттуда распространяются импульсы идей, активизирующие другие разделы биологии.»…(4) «Бурение вглубь проблем жизни продолжалось.»…(5) «Однако вернёмся к нашим шоферам-любителям, которые извлекая из недр своей машины деталь за деталью, оказывались во всё более затруднительном положении.»…(6) «В последние годы при изучении фотосинтеза было сделано важное открытие.»…(7) «В живой клетке есть ещё более сложные процессы, в частности, это относится к росту, развитию и явлениям наследственности. Необходимо было продолжать бурение вглубь проблемы.»…(8) «Таким образом, мы подходим к самому важному аппарату клетки – к её ядру, в котором образуются нуклеиновые кислоты, занимающие командное положение во всём обмене веществ.»…(9) «Более того, генетический аппарат содержит в себе обычно больше информации, чем это нужно для индивидуального развития данного организма.»…

Продолжительность изложения логически самостоятельных фрагментов в публичных выступлениях А.Л. Курсанова составляет от 1 до 4 минут. Средняя длительность одного фрагмента – 2,4 минуты.

Источником информации о временной структуре лекции являются также «Фейнмановские лекции по физике», которые, по свидетельству организаторов этого лекционного курса, были ориентированы на то, чтобы «утвердить интерес к физике у молодых её энтузиастов» [120]. Поставив перед собой такую цель, лектор, естественно, прилагал постоянно специальные усилия для поддержания высокого уровня мыслительной активности слушателей. Конечно, трудно предполагать, чтобы этот курс оказался образцом оптимальной временной организации лекционных занятий. Во-первых, он был прочитан перед очень большой аудиторией – 180 слушателей, при таких условиях была затруднена «обратная связь – от студента - преподавателю» [120]. Курс был прочитан лишь однажды, следовательно, была исключена возможность совершенствования организации учебного материала. Об интенсивности познавательной деятельности слушателей мы можем судить по тому факту, что, как показали экзамены, «среди студентов оказался десяток-другой разобравшихся … почти во всём, активно трудившихся над материалом и подолгу с увлечением корпевших над трудными вопросами» [120].

Во-вторых, опубликованный курс лекций Р. Фейнмана – это не дословная их запись. Он подвергался значительной переработке, чтобы, как отмечает Р. Лейтон, «сделать его пригодным для чтения». К счастью, «необходимость, как можно скорее передать лекции в руки студентов сильно затруднила окончательную доводку материала». Можно поэтому надеяться, что первоначальная временная структура лекции, которую она имела непосредственно в процессе её чтения, не слишком изменена.

Однако, если в успехе экспериментального цикла лекций Р. Фейнман и его сотрудники не вполне убеждены, то широкий успех опубликованного курса физики не вызывает сомнений. Этот курс, прочитанный человеком, хорошо понимающим и чувствующим процесс творческого мышления, является большой психолого-педагогической удачей, и использованные в нём способы организации учебного материала требуют внимательного и детального изучения.

Материал лекций, включённых 1 и 2 выпуски (Фейнман считает эту часть курса удачной), чётко разделён на фрагменты, каждый из которых имеет самостоятельный сюжет. Каждый такой фрагмент начинается с вопроса или комментария, ориентирующего слушателя на информацию, содержащуюся в этом фрагменте. Приведём несколько примеров: (10) «Чтобы показать силу идеи атома, представим себе капельку воды размером 0,5 см.»…(11) «Давайте рассмотрим некоторые свойства водяного пара или других газов.»…(12) «А теперь рассмотрим другое явление.» (Вступления такого типа встречаются в курсе лекций Фейнмана часто). …(13) «Так с атомной точки зрения описываются твёрдые, жидкие и газообразные тела. Но атомная теория описывает и процессы, и мы теперь рассмотрим некоторые процессы с атомных позиций.»…(14) «Перейдём теперь к другому процессу.»…(15) «Но откуда мы всё-таки знаем, что те правила, которые мы «ощущаем», справедливы на самом деле?»…(17) «Нам было бы нелегко начать прямо с сегодняшних взглядов. Посмотрим лучше, как выглядел мир примерно в 1920 г., а затем сотрём с этой картины лишнее.»…(18) «Какие сорта частиц существуют?»…(19) «Мы описали электромагнитное поле и поняли, что оно может передаваться как волны. Сейчас мы увидели, что на самом деле эти волны ведут себя очень странно: они отнюдь не похожи на волны. На высоких частотах они гораздо больше смахивают на частицы!»…(20) «А вот другое интересное изменение в идеях и философии науки, осуществлённое квантовой механикой: невозможно никогда предсказать точно, что произойдёт в каких-то обстоятельствах.»…(21) «Вернёмся опять к квантовой физике.»…(22) «Из чего состоят ядра? Чем части ядра удерживаются вместе?»…(23) «Но химических элементов тоже, ведь, было множество, и внезапно между ними удалось увидеть связь, выраженную периодической таблицей Менделеева.»…(24) «Подобно тому, как из очень удачной таблицы Менделеева выпали некоторые редкие земли, точно так же из нашей таблицы выпадают некоторые частицы.»…

Заметим, что все приведённые вступительные фразы, каждая из которых открывает очередной фрагмент лекции, явно или неявно обращены к аудитории. Вступительные фразы отличаются от спокойного последовательного изложения фрагмента, посвящённого каждому конкретному «сюжету», высокой эмоциональностью ((1)-(3), (8), (9), (23), (24)), образностью ((2), (4), (5), (7), (17)) и информационной ёмкостью. Некоторые из них подводят общий итог сделанному и намечают направление дальнейшего развития мысли ((13), (19)), ориентируют на восприятие определённой информации ((3), (6)-(11), (13), (17)-(19), (21), (22)). Наиболее общая черта почти всех вступительных фраз – они подчёркивают предстоящее изменение направления мысли ((6), (12)-(14), (19), (21)), указывают направление ((3), (5), (7)-(9), (11), (17), (18), (21), (22), (24)) или, по крайней мере, отмечают сам факт ((4), (7), (12), (14)) её дальнейшего развития. Это приближает такие поворотные моменты лекции по характеру их активизирующего воздействия в одних случаях к проблемной ситуации (если дальнейший ход мыслей лектора неизвестен слушателям), в других – к озарению (если слушатель уже догадывается, о чём сейчас пойдёт речь). Одна и та же критическая точка изложения может для разных студентов иметь природу проблемной ситуации или инсайта и, соответственно, вызывать эмоционально отрицательную или эмоционально положительную субъективную окраску восприятия.

Гистограммы распределения длительности промежутков времени Т между двумя последовательными критическими моментами изложения в «Фейнмановских лекциях по физике» (промежутки времени определялись путём многократного чтения вслух каждого фрагмента) имеют вид кривых с максимумом при 3,5 минутах, что несколько выше, чем ТМ для театральных представлений и совпадают с этой величиной для литературных произведений. Интересно, что интервал значений Т, как и для публичных выступлений А.Л. Курсанова, весьма узок: от 1 до 6 минут. По-видимому, «длинноты» в лекции менее допустимы, чем в театральных представлениях.

Таким образом, оптимальная временная структура лекций и других публичных выступлений, близка к оптимальной структуре театральных зрелищ и произведений художественной литературы: наиболее вероятная длительность ТМ промежутка времени между двумя последовательными эмоциональными активациями лежит в пределах 2,5-3,5 минуты.

Более замедленный темп лекций Р. Фейнмана может быть следствием редактирования первоначального курса, «чтобы сделать его удобным для чтения». Однако можно предполагать, что он связан с индивидуальным различием лекторов. Вероятно существуют некоторые пределы, в которых можно изменять частоту применения эмоциогенных приёмов, то есть в организации эмоционального уровня восприятия лекционного материала существуют свои andante, moderato, allegro и так далее. Можно предполагать, что в соответствии с индивидуальными вкусами, взглядами, характерологическими чертами и настроением преподавателя, а также с подготовкой студентов и их состоянием в реальных условиях, в которых читается лекция, темп лекции должен изменяться. Этот вопрос требует детального изучения в условиях многофакторного психологического эксперимента.

Необходимо подчеркнуть важное значение во временной организации лекции своевременных и оптимальных по длительности пауз. Определённую информацию относительно оптимальной продолжительности пауз дают опыты Е.А. Громовой с сотрудниками [57], выполненные на животных с вживлёнными в мозг электродами. Исследовалось влияние направленных изменений обмена норадреналина и серотонина на восстановление возбудимости коры головного мозга. Регистрировались ответы коры на вспышки света. Было установлено, что повышение содержания серотонина или норадреналина в головном мозге сопровождается циклическим изменением его возбудимости. Длительные циклические изменения активности нейронов под влиянием этих моноаминов наблюдались также в опытах на культуре тканей коры и гиппокампа [57]. Периодическая циркуляция возбуждения в определённых системах нейронов, вовлечённых в восприятие данного раздражителя, играет, по-видимому, роль многократного повторения, является эквивалентом зубрёжки, осуществляемой, однако, за очень короткое время.

Восстановление нормальной, фоновой, возбудимости коры происходит за время 1,3-1,5 секунды. Поскольку эмоциональная активация связана с повышением содержания в коре головного мозга серотонина или норадреналина, из этого факта следует, что для полной реализации эффекта эмоциогенного раздражителя необходимо, чтобы за его предъявлением следовала пауза длительностью полторы-две секунды; в противном случае эмоциональная память не проявится в полной мере. Заметим, что необходимость оставлять в устном рассказе преподавателя время для переживаний и размышлений учащихся постоянно подчёркивал В.А. Сухомлинский [109].

Весьма интересным представляется ещё один результат, полученный в этих исследованиях. Оказалось, что периоды колебаний возбудимости коры при повышении активности серотонин- и норадренергической систем различны: они равны соответственно, 300-400 и 200-250 миллисекунд. Высказано предположение, что наблюдавшиеся периодические колебания возбудимости коры при повышении активности моноаминергических эмоциогенных систем должны проявиться на электро-энцефалограммах появлением коротких серий колебаний биопотенциалов мозга. При этом активность положительно эмоциогенных структур должна характеризоваться более медленными колебаниями с частотой 2-3 Гц, что соответствует частоте дельта-ритмов. Усиление же активности отрицательно-эмоциогенной норадренергической системы должно выражаться преобладанием в электроэнцефалограмме более высоких частот (4-5 Гц), отвечающих диапазону тета-ритмов [57].

Естественно предположить существование обратного эффекта: периодические воздействия на мозг с частотой, принадлежащей к диапазону дельта-ритмов, могут вызывать преобладание активности серотонинергических структур и, следовательно, индуцировать положительную эмоциональную окраску этих воздействий. Таким периодическим воздействием является, в частности, человеческая речь. Поскольку неосознаваемое воздействие на эмоциогенные структуры оказывают, по-видимому, ударные слоги, следует ожидать, что оптимальный темп речи соответствует двум-трём ударениям в секунду (частота дельта-ритмов). Этот темп близок к музыкальному темпу moderato, воспринимаемому человеком, как спокойный, естественный. Приблизительно такова же частота ударений (2,8 Гц) в детских считалках и при заучивании детьми текста путём его повторения вслух.

Увеличение скорости речи приближает среднюю частоту ударений к тета-ритму и может сопровождаться активацией норадренергических структур мозга. Слишком быстрая речь независимо от её содержания может вызывать отрицательные эмоции у слушателей.

Приведённые соображения позволяют понять хорошо известный всем преподавателям эффект: наиболее тщательно подготовленные лекции нередко не вызывают энтузиазма у студентов. Причиной этого может быть эмоционально отрицательное отношение студентов к преподавателю и к содержанию лекции, обусловленное слишком быстрым темпом заранее заготовленной речи.

Из сказанного в настоящем параграфе следует, что в распоряжении лектора имеется ряд весьма эффективных и доступных каждому средств повышения эмоциональной насыщенности восприятия студентами учебного материала и приближения её к оптимальной. После того, как определились цель, логическая структура и содержание лекции, следует затратить ещё некоторое время на её подготовку. Необходимо 1) разбить лекцию на фрагменты, по возможности, логически самостоятельные; продолжительность каждого из таких фрагментов должна быть равна приблизительно трём минутам; 2) продумать эмоциогенные приёмы (вступительные фразы перед каждым фрагментом, жестикуляция, модулирование высоты голоса и так далее), предусмотреть паузы; 3) привести объём материала в соответствие с оптимальным темпом речи (2-3 ударения в секунду).

Значительно сложнее дела обстоят с организацией учебной работы на практических занятиях: подготовка и индивидуальный темп работы у студентов учебной группы различны, между тем необходимо обеспечить интенсивную мыслительную деятельность каждого студента.