- •1. Проблемная ситуация и продуктивное мышление

- •2. Субьективные переживания и поведение, сопутствующие продуктивному мышлению

- •3. Эмоции, эмоциональная память, эмоциогенные структуры мозга

- •4. Отрицательные и положительные эмоции в продуктивном мышлении

- •5. Оптимальная эмоциональная насыщенность учебно-познавательной деятельности

- •6. Практическое занятие, ориентированное на интенсивную самостоятельную работу студента

- •7. О мотивах учебно-познавательной деятельности

4. Отрицательные и положительные эмоции в продуктивном мышлении

Из обзора основных эмоциогенных структур, приведённого в предыдущем разделе, следует, что отрицательно-эмоциогенные нейрональные структуры являются норадренергическими. В формировании такой несомненно отрицательной эмоции, как страх, участвуют, кроме того, некоторые дофаминергические нейрональные структуры головного мозга, а также нейрогормон адреналин, секретируемый мозговым веществом надпочечников и воздействующий через кровоток на эмоциогенные структуры центральной нервной системы. То, что биохимическую основу отрицательных эмоций составляют именно катехоламины – норадреналин, дофамин, адреналин – имеет большое биологическое значение. Катехоламины – высокоактивные эрготропные вещества. Ситуации, имеющие отрицательно-эмоциональную окраску, требуют обычно возможно более быстрых действий по их преодолению. Необходимая экстренность реакции обеспечивается способностью катехоламинов к быстрой мобилизации энергетических ресурсов организма, в первую очередь, ресурсов нервных тканей, участвующих в реакции. Однако длительные или слишком частые эмоционально-отрицательные активации и связанное с ними выделение норадреналина и других катехоламинов в определённых нейрональных образованиях может привести к истощению, как нервных клеток, так и систем, обеспечивающих их нормальное функционирование. Представляет поэтому исключительный интерес выяснение вопроса о том, какие изменения происходят в нервных тканях, подвергающихся в течение длительного времени систематическому воздействию катехоламинов, прежде всего, норадреналина. Наиболее прямой ответ на этот вопрос даёт исследование воздействия норадреналина на нервные ткани, культивируемые in vitro (вне организма) [81-85, 107].

В опытах А.Р. Чубакова, Е.А. Громовой с сотрудниками, выполненных на культуре ткани гиппокампа (структуры, играющей, как предполагается, важную роль в формировании долговременной памяти), были прослежены результаты длительного воздействия норадреналина [81] и серотонина [82-85, 107]. Тот или иной моноамин вводился в питательный раствор, в потоке которого находился эксплантат – тонкий, в несколько десятков микрон, слой ткани гиппокампа новорожденного крысёнка. Заметим, что выбор именно этой структуры не случаен.

Во-первых, к гиппокампу в целостном организме подходят аксоны как от ядер, синтезирующих норадреналин (ядра голубоватых мест), так и ядер, синтезирующих серотонин (ядро В8, медианное ядро шва). Таким образом, для этой структуры и норадреналин, и серотонин являются естественными факторами; их воздействие она испытывает и в живом организме. Во-вторых, для гиппокампа характерна особая, «залповая», электрическая активность, то есть в нейронах этой структуры возникают и передаются обычно не одиночные импульсы, а серии из большого числа импульсов. Возникновение «залповой» активности в культуре гиппокампа позволяет убедиться в том, что функциональное состояние нейронов в эксплантате близко к их состоянию в целостном организме.

Как норадреналин, так и серотонин, вводились в раствор в минимальных концентрациях, которые уже оказывали влияние на физиологические процессы в тканях, о чём можно было судить по изменению их электрической активности.

Структурные исследования, проведённые на эксплантатах, свидетельствуют об определённых дегенеративных изменениях в ткани, подвергавшейся систематическому воздействию норадреналина. Замедление развития культивируемой ткани, которая находилась под воздействием норадреналина, проявилось уже в размерах эксплантата. Толщина эксплантатов с норадреналином составляла через 16-18 суток 50-70 мкм, в то время как в контрольной культуре (не подвергавшейся воздействию норадреналина) – 120-130 мкм. На общую структуру культивируемой ткани норадреналин не оказывает существенного влияния. Однако уже обычный светооптический микроскоп позволяет выявить сильное влияние норадреналина на глиальные клетки, осуществляющие питание нейронов (около 85% поверхности мозговых капилляров покрыты отростками звёздчатых глиальных клеток-астроцитов, которые своими присосковыми ножками охватывают стенки капилляров; они высасывают из капилляров необходимые питательные вещества, например, глюкозу, и передают их нейронам). Вместе с тем, глиальные клетки осуществляют барьерные функции, замедляя переход многих веществ из крови в ткань мозга и обеспечивая поддержание условий, необходимых для функционирования нейронов. В нервной ткани, подвергающейся систематическому воздействию норадреналина, глиальные клетки мелкие, расположены рыхло, разделены между собой широкими межклеточными пространствами.

Как показали электронномикроскопические исследования, в связи с тем, что тела глиальных клеток в культуре ткани с норадреналином встречаются редко, преобладающее большинство аксонов и дендритов остается «голым», не защищённым слоем глиальных клеток; на всех сроках культивирования ткани между нервными клетками и их отростками остаются широкие межклеточные пространства. В отличие от этого эксплантат контрольных культур состоит из множества плотно сомкнутых нервных клеток, их отростков – дендритов и аксонов, а также глиальных клеток, которые отделены друг от друга лишь узкими межклеточными пространствами (шириной 15-20 нм).

В культурах, подвергнутых систематическому воздействию норадреналина, по сравнению с контрольными, задерживается миелинизация аксонов – процесс, оказывающий сильное влияние на скорость проведения нервного импульса. Изолирующая миелиновая оболочка, покрывающая зрелые аксоны, образуется в результате сложного взаимодействия глиальных клеток и нейронов. Миелинизированное нервное волокно способно проводить нервные импульсы со скоростями до 100 метров в секунду; у волокон, непокрытых миелином, скорость проведения импульсов на порядок меньше.

Процесс образования синапсов (образований, обеспечивающих передачу нервного импульса от одного нейрона к другому) в культурах ткани гиппокампа, находящихся под воздействием норадреналина, протекает без особых изменений; аксодендрические синапсы, как и в контрольных культурах, наблюдаются на 5-7-е сутки эксплантации. Имеются, однако, существенные различия синапсов подопытных и контрольных культур. Большинство синаптических контактов, контактов, встречающихся в культуре нервных тканей, на которые воздействовали норадреналином, голые, они не изолированы от окружающей среды гликальными клетками. Поэтому нейромедиатор, который в момент проведения нервного импульса выделяется в синаптическую щель, разделяющую выросты двух нейронов, которые образуют синапс, проникает в широкое межклеточное пространство.

В культурах с норадреналином гораздо чаще, чем в контрольных, наблюдаются дегенеративные изменения нейронов и глиальных клеток, нейротические изменения нейронов, жировое перерождение глиальных клеток.

Аналогичные результаты были получены А.Р. Чубаковым с сотрудниками на культурах зрительной коры головного мозга.

Приведённые данные подтверждают, что норадреналин на уровне нервной клетки, как и на уровне целостного организма, выступает как вещество эрготропной природы; экстренная мобилизация ресурсов нервных тканей при длительном воздействии на них норадреналина приводит к истощению нейронов и даже к их гибели. Таким образом, опора преимущественно на отрицательные эмоции в познавательной, административной и любой другой деятельности – это путь, хотя и позволяющий быстро получить сиюминутный эффект, но весьма недальновидный, поскольку этот эффект связан с серьёзными повреждениями нервной системы. Такой путь ведёт к общему снижению способностей человека к решению в дальнейшем всё новых проблем, которые непрерывно поставляет жизнь, в особенности в наше время – время интенсивного научно-технического и социального развития.

Введение в среду, в которой культивируется нервная ткань, серотонина – нейромедиатора положительно-эмоциогенных структур головного мозга, – оказывает, напротив, стимулирующее влияние на морфологическое развитие эксплантата и формирование функциональной активности его нейронов [82, 83]. Серотонин в культурах нервных тканей гиппокампа и коры ускоряет рост нервных и глиальных элементов, соответственно увеличиваются размеры эксплантата по сравнению с контрольными. Под воздействием серотонина быстрее протекает процесс миелинизации аксонов (это является свидетельством ускорения формирования нейро-глиальных взаимоотношений), образования межнейронных синаптических связей. Количество синапсов в подопытной ткани существенно больше, чем в контроле, они окружены плотным слоем глиальной ткани. Ускоряется функциональное созревание нейронов, в культурах с серотонином в более короткие сроки обнаруживается электрическая активность нейронов.

Таким образом, серотонин проявляет себя как вещество, способствующее анаболическим процессам, накоплению пластического материала и энергетических запасов, то есть как вещество трофотропного ряда.

Процессы роста и развития, приводящие к структурным изменениям в нервных тканях, продолжаются в течение всей жизни организма и играют важную роль во многих высших психических функциях, в частности, в формировании долговременной памяти. Ещё в 1955 году венгерский учёный Я. Сентаготаи описал различие в величине поверхности синапсов в зависимости от их использования: при интенсивном функционировании нейронов объём концевых вздутий синапсов увеличивается. Рост синапсов сопровождается увеличением выработки медиатора и, следовательно, облегчением прохождения нервных импульсов через интенсивно работающие синапсы. Увеличение размеров синаптических вздутий и усиление их функции невозможно без ускорения молекулярных процессов внутри клеток, прежде всего, синтеза нуклеиновых кислот и белков. Рост существующих и возникновение новых синапсов приводит к усилению межнейронных связей. Новую информацию фиксируют, таким образом, не отдельные нейроны, а «созвездия» нейронов, связанных синапсами, активность которых возросла в результате действия интенсивных или часто повторяющихся стимулов.

В настоящее время имеются обширные данные [21, 75, 86, 87, 89] об участии в формировании долговременной памяти генетического аппарата, который управляет качественными изменениями в системе РНК – белок. Е.А. Громова сформулировала представление о нейротрофических механизмах памяти, согласно которому «…кодирование информации в высших центрах происходит следующим образом. При восприятии действия того или иного стимула электрические сигналы поступают к нейронам, объединённым общей функцией данного восприятия. На уровне каждого отдельного нейрона это восприятие осуществляется через определённую комбинацию синаптических воздействий. Благодаря генетически закреплённым механизмам, эти воздействия через посредство циклических нуклеотидов сопровождаются депрессией определённых генов, с активацией которых связан запуск синтеза специфических белков, обеспечивающих рецепцию соответствующих медиаторов, с функцией которых связан генез электрической активности нейронов. Паттерн последней обеспечивает, в свою очередь, связь одного нейрона с другими в соответствии с описанным М.Н. Ливановым механизмом распределения импульсов по различным путям, что, по-видимому, составляет основу межнейронных связей, обусловленных процессом запоминания информации. При редком её повторении эти процессы ослабевают, происходит забывание информации однако при новом её предъявлении происходит актуализация описанных процессов. При такой схеме последовательности становится понятным, как одни и те же синапсы могут участвовать в многочисленных функциональных системах восприятия, как происходит забывание и воспроизведение информации в памяти».

Эмоционально положительным состояниям сопутствует активность серотонинергических структур ядер шва и выделение серотонина, доставляемого по аксонам нейронов, образующих эти ядра, в коре полушарий головного мозга, гипоталамусе, структурах ствола мозга. Для положительных эмоций свойственно поэтому преобладание в центральной нервной системе трофических процессов: синтеза нуклеиновых кислот и белков, накопления энергетических ресурсов. Ускорение нейротрофических процессов приводит не только к увеличению интенсивности следовых процессов (эффект эмоциональной памяти), но и к увеличению возможностей формирования «созвездий» нейронов, соответствующих выработке новой информации, то есть к увеличению способности мозга к продуктивному мышлению. Следует, таким образом, ожидать, что фазы мыслительной деятельности, имеющие эмоционально положительную окраску, приводят к увеличению творческого потенциала мозга.

Важная роль нейрональных структур, определяющих знак эмоций, в формировании реакций на эмоционально значимые раздражители была выявлена в опытах Е.А. Громовой и Т.П. Семёновой с сотрудниками [63-65, 76, 88, 93-97] с обучением животных при эмоционально отрицательном и положительном подкреплении. В качестве экспериментальной модели обучения на отрицательно-эмоциональном подкреплении была использована условно-рефлекторная реакция избегания животными болевого раздражения. Экспериментальная установка представляла собой камеру, оборудованную стартовым отделением, после открывании двери которого крыса попадала в просторную клетку с двумя полками, укреплёнными на её левой и правой стенках, и электрифицированным полом. При пропускании тока животное могло избежать болевых ощущений, запрыгнув на одну из полок.

Эмоциональные состояния моделировались повышением в центральной нервной системе содержания того или иного моноамина. Поскольку как норадреналин, так и, особенно, серотонин плохо проникают через гематоэнцефалический барьер, повышение их концентраций в нейрональных структурах мозга достигалось введением в кровяное русло животного их метаболических предшественников. Последние, участвуя в обменных процессах в тканях мозга, приводили к повышению содержания соответствующего нейромедиатора.

Повышение активности норадренергических структур мозга, обусловленное введением его предшественника диоксифанилаланина (ДОФА), сопровождается значительным расширением обучения на эмоционально отрицательном (болевом) подкреплении; уровень обученности, соответствующий 70% правильной реакции, достигается в 1,5-2 раза быстрее. Введение веществ, блокирующих синтез норадреналина, или двустороннее разрушение через вживлённые электроды обоих ядер голубоватого места (locus coeruleus) ухудшали процесс обучения на отрицательно эмоциональном подкреплении.

Обучение животных на эмоционально положительном подкреплении проводилось по разработанной Т.П. Семёновой методике чередования право- и левосторонних побежек к месту получения пищи. Суть этой методики состоит в том, что пищевое подкрепление появляется поочерёдно в конце то левого, то правого коридора камеры. Животное должно усвоить, что, если хлебный шарик был найден в конце, например, левого коридора, то в следующий раз он появится в конце правого, и наоборот. Эта задача требует от животного довольно высокого уровня ассоциативной психической деятельности. Критерием обученности считалась 80%-ная успешность реакции.

Введение предшественника серотонина и повышение вследствие этого содержания серотонина в коре, гипоталамусе и других структурах головного мозга (изменение содержания обоих моноаминов контролировалось биохимически) сопровождалось более быстрым достижением обученности, более высокой чёткостью выполнения реакции и большей устойчивостью выработанного рефлекса по сравнению с контролем. Введение блокаторов синтеза серотонина или разрушения ядер шва, которые образованы скоплением нейронов, продуцирующих серотонин, сопровождалось значительным затруднением обучения на пищевом подкреплении.

Приведённые результаты показывают, что ускорение обучения, более прочная фиксация новой информации в памяти могут быть связаны с активацией как положительно-, так и отрицательно-эмоциогенных структур.

Однако в ходе экспериментальных исследований роли моноаминергических структур в обучении животных Т.А. Семёновой с сотрудниками были получены многочисленные свидетельства качественного различия зафиксированной в памяти информации, усвоение которой было связано с эмоционально положительными и отрицательными подкреплениями. Оказалось, что формы поведения, приобретённые на основе отрицательно-эмоционального подкрепления, фиксируются в памяти быстро, но жёстко, в форме стереотипных реакций на внешние воздействия. Так, если однажды, избегая болевого ощущения, вызванного пропусканием тока через пол камеры, крыса запрыгнула на левую полку, то она уже всегда будет спасаться от электроболевых воздействий на левой полке. Если ей удалось избавиться от болевых ощущений, подпрыгнув и вцепившись за прутья решётки, то при включении тока она всегда будет стремиться вновь повиснуть на этих прутьях. Крыса, которая догадалась запрыгнуть на стартовый отсек камеры, может быть снята с эксперимента: никакого другого поведения при электроболевых воздействиях от неё ждать уже нельзя.

Попытки переучить животное, обученное на эмоционально отрицательном подкреплении, успеха не имели. Например, не удалось научить крысу избегать болевого ощущения, запрыгивая на другую полку, когда через первую, уже освоенную полку, пропускался электрический ток. Даже, когда экспериментатор, желая помочь животному, сажал его на безопасную полку, крыса спрыгивала на пол и начинала метаться по камере.

Эти и многие другие наблюдения на животных, а также результаты, полученные при изучении эмоциональной памяти человека [102], позволили сделать определённое заключение, что информация, усвоение которой было стимулировано отрицательными эмоциями, фиксируется в памяти в виде стереотипной реакции, стандартных правил, автоматических способов действия в определённых ситуациях. Это легко понять, поскольку, как мы видели выше, отрицательно-эмоциогенные структуры активируют мыслительную (в частности, мнестическую) деятельность путём экстренной мобилизации ресурсов нервных тканей. Эти ресурсы ограничены, между тем анаболические процессы в присутствии норадреналина подавлены, поэтому масштабы изменения в нейронах, вовлечённых в реакцию, сравнительно невелики, и, тем не менее, могут содержать элементы повреждения. Морфо-функциональные изменения нервной ткани ограничены и имеют отчасти дегенеративный характер. Поэтому мыслительная деятельность, связанная с реакцией на отрицательно-эмоциональный раздражитель, оставляет след, трудно поддающийся последующей перестройке и развитию.

В противоположность этому информация, усвоенная на основе положительно- эмоционального подкрепления, пластична, легко перестраивается в соответствии с изменяющейся ситуацией. Это обстоятельство хорошо известно дрессировщикам; эмоционально положительное подкрепление широко используется при обучении животных сложным формам поведения. Реакция животного, выработанная в опытах с пищевым подкреплением, может легко модифицироваться. В описанных выше опытах с чередованием местонахождения пищевого подкрепления крыса легко перестраивает своё поведение при изменении порядка чередования.

Пластичность следов, фиксируемых в памяти при положительно-эмоциональной активации мыслительной деятельности, – естественное следствие широких структурно-функциональных изменений которые происходят в нервных тканях под воздействием серотонина. Более интенсивное синаптообразование, ускорение формирования нейро-глиальных взаимоотношений, миелинезация аксонов под воздействием серотонина, приводят не только к увеличению интенсивности следовых процессов. Все эти процессы развития нейрональных структур ведут также к увеличению числа возможных путей облегчённого прохождения нервного импульса. Таким образом, интенсивная мыслительная деятельность человека, находящегося в положительно-эмоциональном состоянии, увеличивает вероятность возникновения у него в дальнейшем новых идей, повышает его творческий потенциал, его квалификацию «решателя проблем».

В связи со сказанным необходимо особо остановиться на биологической функции завершающей стадии процесса продуктивного мышления – стадии «торжества победы». Человек, преодолевший сложную ситуацию, казавшуюся сначала безвыходной, вновь и вновь восстанавливает в памяти ход событий, приведший к удачному их исходу. Эти события, будучи обычно весьма быстротечными (во всяком случае ограниченными во времени) и к тому же связанными с эмоционально отрицательными переживаниями, сопутствующими осознанию проблемной ситуации, оставляют в памяти первоначально фотографически точный след вместе со случайным фоном, на котором они развёртывались. Теперь, когда все неопределённости и препятствия позади, когда человек испытывает эмоционально положительные переживания в связи со своим успехом, воспроизведение событий становится далеко не фотографическим.

Воспоминание или пересказ событий другим людям дополняются деталями, которые сыграли или могли сыграть важную роль в процессе преодоления проблемной ситуации, но которые в ходе её преодоления не были замечены. Обнаруживаются неиспользованные возможности. Прослеживаются другие возможные варианты развития событий с удачным или неудачным исходом. Фактически производится анализ ситуации, выяснение причин, иногда случайных, обеспечивших её успешное преодоление, поиски других более эффективных простых и надёжных способов действия.

Таким образом, стадия «торжества победы» заполнена интенсивной мыслительной деятельностью, направленной на выработку на будущее вариантов наиболее эффективных действий в ситуациях, подобных имевшей место в действительности. Материальной основой этой деятельности являются структурно-функциональные изменения в центральной нервной системе, ускоряемые повышенным выделением серотонина в коре, гипоталамусе и стволе мозга, которым сопровождается эмоционально-положительное состояние.

Стадия «торжества победы» - настоящая школа жизни. Она придаёт информации, приобретённой в процессе продуктивного мышления, вариабельный характер, делает её гибкой, применимой к широкому кругу различных жизненных ситуаций. Именно на этой стадии человек по-настоящему осваивает информацию, приобретённую в процессе продуктивного мышления, эта информация в какой-то степени отделяется от конкретной ситуации, становится частью личности человека, основой для его дальнейшей деятельности. В той или иной форме стадия «торжества победы» должна присутствовать в познавательной и любой деятельности человека для того, чтобы эта деятельность по мере накопления опыта становилась всё более успешной.

Передовая педагогическая мысль давно рассматривает положительные эмоции как важный фактор успешности учебно-познавательной деятельности. «Дайте ребёнку радость умственного труда, радость успеха в учении», – писал В.А. Сухомлинский в своей книге «Сердце отдаю детям» [108]. «Ученик должен учиться победно», – говорит В.Ф. Шаталов [10]. Опора на положительные эмоции – один из основных принципов суггестопедагогики. Анализируя сущность коммунистического труда в книге «Uber die Erziehung des kommunistischen Menschen», изданной, к сожалению, только в ГДР на немецком языке [109], В.А. Сухомлинский приводит высказывание молодого сверлильщика Александра Г. «… Я планирую свою работу так, чтобы выполнить норму за четыре-пять часов. В остальное время я работаю несколько медленнее и совершенствую своё умение. У каждого мастера всегда есть какие-то идеи. Так же и у меня, несколько часов в каждую смену я использую не только для выработки продукции: я изучаю станок, исследую процесс работы на нём и прикидываю, каким образом я могу повышать производительность труда. Без этого работа для меня – не настоящая работа». Здесь вторая часть смены рабочего, для которого творческий поиск стал потребностью, выполняет функции «торжества победы»: дневная норма выполнена, есть социально признанное основание считать свою деятельность успешной, это придаёт оставшейся части смены положительно эмоциональную окраску. Именно это время творчески мыслящий рабочий считает наилучшим временем для совершенствования своего мастерства.

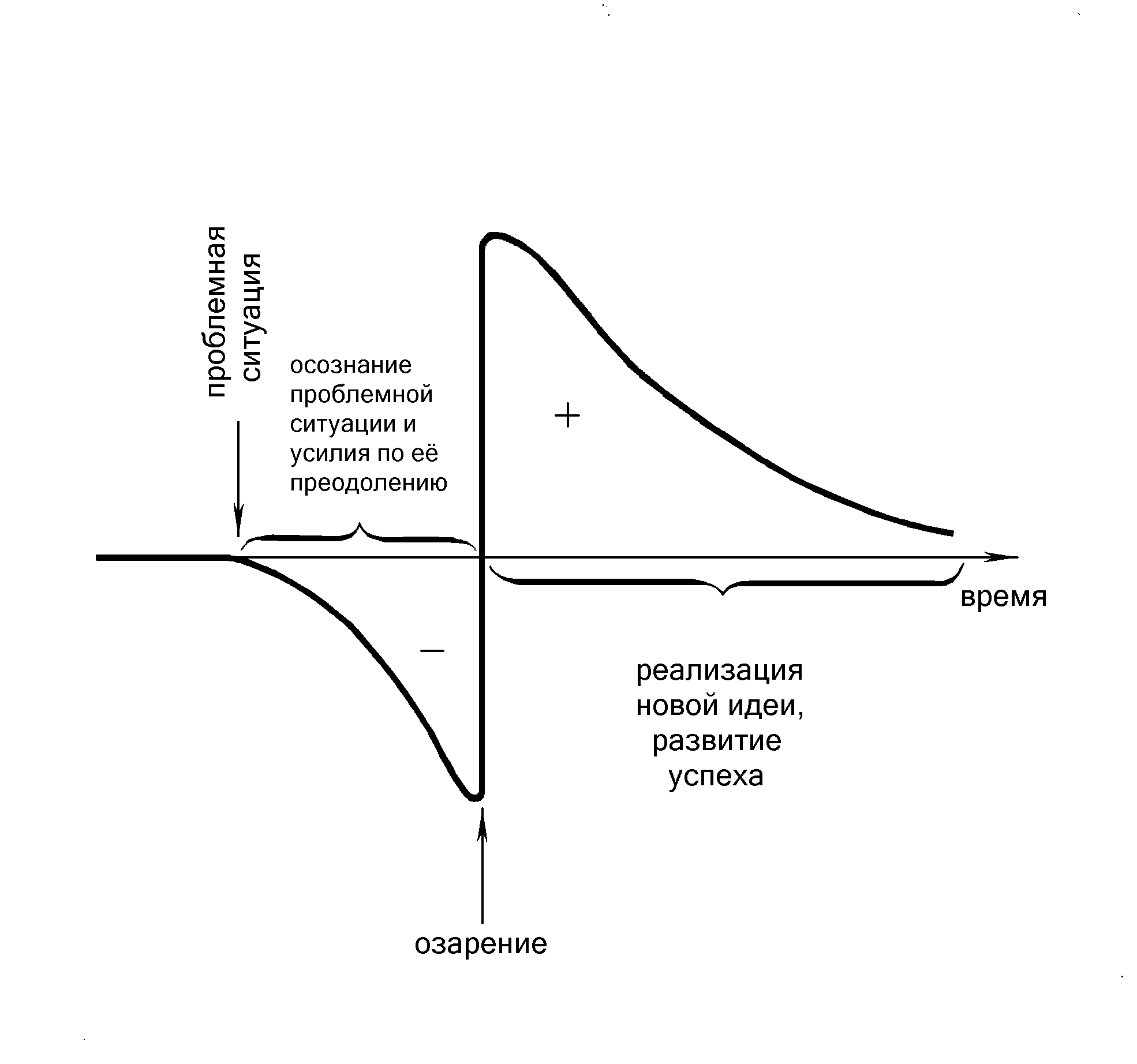

В полноценном, завершённом процессе продуктивного мышления отрицательные эмоции, связанные с осознанием проблемной ситуации, сменяются преимущественно положительно-эмоциональными переживаниями озарений и, наконец, положительными эмоциями торжества победы. Естественная смена знака эмоциональной окраски мыслительной деятельности, приводящей, в конечном счёте, к успешному преодолению проблемной ситуации, схематически показана на рис.4. Между эмоциями разного знака имеет место своего рода разделение функций: отрицательные эмоции обеспечивают быструю мобилизацию ресурсов нервной системы на начальной стадии процесса продуктивного мышления, положительные эмоции – процессы восстановления и развития нервной системы, её подготовки к будущим неожиданностям и испытаниям.

Рис.4. Эмоционально отрицательная («муки творчества») и эмоционально положительная («творческая радость») фазы процесса продуктивного мышления.

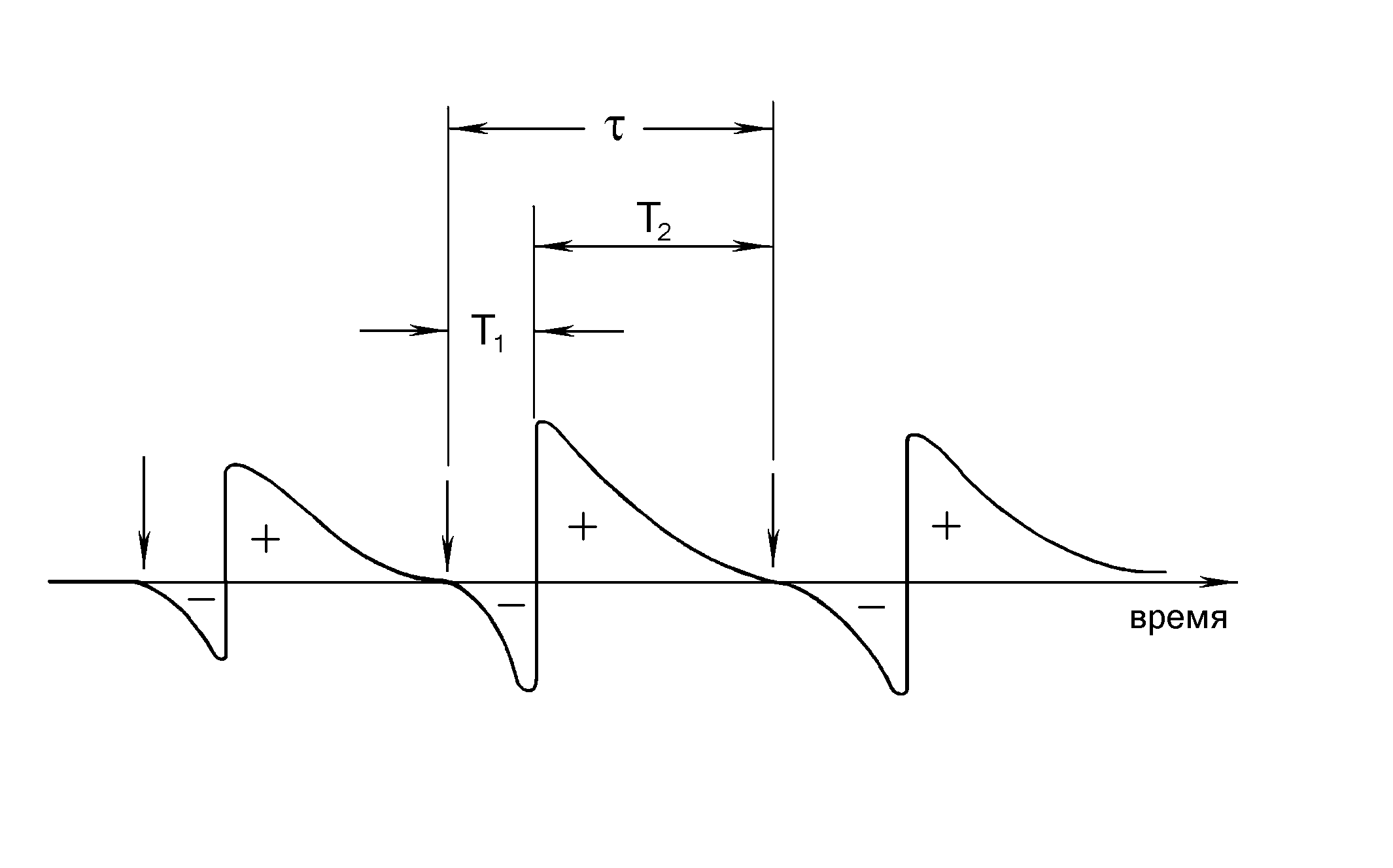

В норме, когда деятельность индивида в основном успешна, описанная ситуация типична. Устанавливается своеобразный апериодичный колебательный процесс – чередование отрицательных и положительных эмоций. Следует, однако, подчеркнуть неравноценность эмоций разного знака: включение каждого нового эмоционального цикла связано с отрицательными эмоциями, возникающими при осознании проблемной ситуации (рис.5). Положительные гностические эмоции моментов озарения и стадии торжества победы можно испытать, только пройдя через эмоционально отрицательное состояние.

Рис.5. Идеализированная схема чередования отрицательных и положительных гностических эмоций (стрелками указаны моменты возникновения проблемных ситуаций).

Остановимся подробнее на природе отрицательных гностических эмоций, играющих такую важную – пусковую – роль в процессе продуктивного мышления. Почему в момент осознания проблемной ситуации резко повышается мыслительная активность? По-видимому, дело здесь в том, что происходит столкновение, сшибка двух систем импульсов: одна обусловлена восприятием и осознанием реальной ситуации, другая связана с имеющимися в сознании моделями действий по её преодолению. Несоответствие между реальной ситуацией и моделями сходных ситуаций и способов их преодоления, сложившихся в результате предшествующего опыта человека, приводит к тому, что адекватный ответ на раздражитель отсутствует. Это отсутствие реакции на действующий раздражитель, несостоятельность человека перед лицом возникающей проблемы и является сигналом тревоги, который приводит в действие отрицательно-эмоциогенные системы. Активность последних вызывает резкое повышение интенсивности мыслительной деятельности.

Мозг вообще отвечает общей активацией на два одновременно действующих, близких по характеру, но существенно несовпадающих раздражителя. Это можно проиллюстрировать, вспомнив реакцию человека на такой хорошо знакомый каждому раздражитель, как укус комара. Мы спокойно, не глядя, прихлопываем впившегося комара, если он один. Легко справляемся и с двумя, если их уколы следуют один за другим через некоторый (даже небольшой) промежуток времени, то есть в случае, когда раздражители воспринимаются, как независимые. Но, когда одновременно впиваются два комара в точки, достаточно чувствительные и достаточно далеко отстоящие друг от друга, человек некоторое время застывает в неподвижности. Сила ощущения возрастает при этом отнюдь не в два раза: впечатление такое, как будто впилось нечто огромное и неизвестно куда. Чтобы адекватно прореагировать на раздражитель такого рода, человеку приходится срочно мобилизовать все способности разбираться в своих ощущениях, в частности, прибегнуть к помощи зрения. Можно привести множество других примеров подобного рода.

О резком усилении мыслительных процессов в условиях, когда одновременно действуют два противоречивых раздражителя, говорят опыты Е.А. Громовой и М.Б. Зыкова с сотрудниками [98], наблюдавших влияние специально организованного экспериментального перцептивного конфликта на процесс запоминания. Во время выполнения определённых тестовых заданий вспыхивал красный свет. При этом в наушниках, которые были надеты на испытуемого, начинал звучать голос: «Синий, синий, синий…». Реакция испытуемого была определённо эмоционально отрицательной. Некоторые из испытуемых делали попытку поправить диктора. Однако задание в условиях перцептивного конфликта выполнялось значительно успешнее, чем в его отсутствие, число ошибок резко уменьшалось.

Эти опыты интересны прежде всего тем, что они демонстрируют активацию мыслительной деятельности в условиях одновременного действия двух несовместимых раздражителей. Вместе с тем, они дают экспериментальное свидетельство того, что такая конфликтная ситуация вызывает недовольство испытуемых, имеет отрицательно- эмоциональную окраску.

Проблемная ситуация – также всегда конфликт между двумя несовместимыми раздражителями, одним из которых является некоторое внешнее воздействие, а другим – индуцированная этим воздействием в сознании модель ответной реакции, которая оказывается неадекватной. В результате – отсутствие ответа при продолжающемся действии значимого раздражителя и, как реакция на такую чрезвычайную ситуацию, экстренная широкая мобилизация возможностей мозга в результате вовлечения отрицательно-эмоциогенных норадренергических структур.

Идеализированная схема чередования эмоционально отрицательных и эмоционально положительных состояний, представленная на рис.5, реализуется не всегда. Очень часто жизнь предъявляет новые проблемные ситуации, не дожидаясь, когда мы справимся с возникшими ранее. С другой стороны, идея, возникшая в результате озарения, может привести к преодолению сразу нескольких проблемных ситуаций. Такие нарушения естественного «ритма» перемены знака эмоциональных переживаний, своего рода «эмоциональная аритмия» может, по-видимому, иметь место, не оставляя патологических следов до тех пор, пока в деятельности человека достаточно часто и достаточно длительно присутствует фаза «торжества победы».