- •1. Проблемная ситуация и продуктивное мышление

- •2. Субьективные переживания и поведение, сопутствующие продуктивному мышлению

- •3. Эмоции, эмоциональная память, эмоциогенные структуры мозга

- •4. Отрицательные и положительные эмоции в продуктивном мышлении

- •5. Оптимальная эмоциональная насыщенность учебно-познавательной деятельности

- •6. Практическое занятие, ориентированное на интенсивную самостоятельную работу студента

- •7. О мотивах учебно-познавательной деятельности

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР

Томский инженерно-строительный институт

400-89, депонировано 15 февраля 1989 года НИИ ВШ |

УДК 510 + 612

Л.Е. Попов, Л.И. Лесняк

ЭМОЦИИ

И

УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТОМСК 1988

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ 2004 ГОДА)

ОБ АВТОРАХ

Попов Леонид Евгеньевич – доктор физико-математических наук, профессор кафедры «Прикладная математика» Томского государственного архитектурно-строительного университета, заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент Международной Академии наук высшей школы, академик Санкт-Петербургской академии наук по проблемам прочности. Автор свыше 600 научных работ, в том числе 8 монографий.

Лесняк Людмила Ивановна – доцент кафедры «Высшая математика» Томского государственного архитектурно-строительного университета. Автор более 50 научно-методических работ, в том числе монографии, учебника и учебных пособий.

Л.Е.Попов, Л.И.Лесняк

ЭМОЦИИ И УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что отдельным преподавателям вузов удаётся добиться исключительно высокой активности студентов на занятиях по своим дисциплинам, за последние несколько десятилетий существенного повышения эффективности вузовского учебного процесса, на наш взгляд, не наблюдается. Медленность прогресса в совершенствовании вузовского учебного процесса связана в значительной мере с тем, что научно-методическая мысль долгое время была направлена, прежде всего, на совершенствование форм преподавания, то есть на совершенствование работы преподавателя – безусловно важного, но не главного участника учебного процесса, тогда как действительный прогресс в учебном процессе должен означать совершенствование деятельности главного действующего лица этого процесса – студента.

Найти формы обучения, позволяющие обеспечить высокую интенсивность учебно-познавательной деятельности каждого студента, невозможно на основе только лишь опыта, накопленного в рамках самого учебного процесса. Так же, как невозможно обеспечить кардинальное совершенствование любой технологии, оставаясь в рамках самой этой технологии. Идеи, революционизирующие производство, всегда возникают в результате развития фундаментальных наук. Теория профессионального обучения должна базироваться на достижениях современной биологии, медицины и психологии, на возрастающем понимании механизмов мыслительной деятельности человека. К настоящему времени в биологии, медицине, психофизиологии на основе огромного экспериментального материала сформировался ряд весьма общих концепций, имеющих непосредственное отношение к проблеме обучения. Это – представление об активационной функции эмоций в мыслительной деятельности (О.К.Тихомиров [18, 19]) и процессах памяти (И.С.Бериташвили [13], Н.П.Бехтерева [14], Е.А.Громова [21]), концепция раздельных нейрональных систем, ответственных за положительные и отрицательные эмоции (Е.А.Громова [21, 58]), концепция физиологического (И.А.Аршавский [15], Л.Х.Гаркави, Е.Б.Квакина, М.А.Уколова [16]) и патологического (Г.Селье [17]) стресса.

Цель настоящей работы – опираясь на современные представления о механизмах эмоций, а также о закономерностях и механизмах творческого мышления, выявить некоторые способы организации учебно-познавательной деятельности студентов, обеспечивающие наиболее полную реализацию резервов её интенсификации, постоянную тренировку систем, ответственных за продуктивную составляющую мышления.

Общая цель работы диктовала следующие задачи:

анализ закономерностей и нейрональных механизмов творческого (продуктивного) мышления,

обзор и синтез существующих данных об эмоциогенных структурах мозга, о психофизиологических и биофизических закономерностях их активизирующего воздействия на процессы мышления с особым акцентом на временные закономерности,

выявление оптимальной временнóй структуры занятия, при которой достигается максимальная его насыщенность гностическими эмоциями,

реализация этой структуры на практических занятиях по математике,

формулировка условий, при которых может быть реализована оптимальная временнáя структура занятия.

В основу исследования положена рабочая гипотеза, имеющая солидное биофизическое и психофизиологическое обоснование о том, что интенсивность мыслительных процессов вообще и учебно-познавательной деятельности в частности, частота возникновения творческой (продуктивной) фазы мышления определяются степенью насыщенности учебной работы студента гностическими эмоциями.

В результате проведённых исследований получены рекомендации по оптимальной временнóй структуре практического занятия, по объёму и структуре заданий, предназначенных для самостоятельной работы. В приложении приведена реализация полученных рекомендаций на нескольких практических занятиях по теме «Неопределённый интеграл».

В процессе работы авторы постоянно пользовались консультациями учёных биофизиков и специалистов в области физиологии высшей нервной деятельности. Пользуясь случаем, авторы выражают признательность за возможность детального ознакомления с исследованиями природы эмоциональной памяти, представленную заведующей отделом памяти Института биологической физики ЦБИ АН СССР доктором биологических наук Е.А. Громовой, сотрудникам лаборатории нейромедиаторных систем этого отдела кандидатам биологических наук А.Р. Чубакову, Н.В. Бобковой, Т.П. Семёновой, И.В. Нестеровой. Авторы благодарны профессорам МГУ им. Ломоносова О.К. Тихомирову и Н.А. Тушмаловой, заведующему учебно-методическим отделом ЦБИ АН СССР (г. Пущино-на-Оке), кандидату философских наук М.Б. Зыкову, доценту Томского госуниверситета Е.С. Ляхович за полезное обсуждение затронутых в работе вопросов.

1. Проблемная ситуация и продуктивное мышление

Опыт многократных эффективных действий человека в различных конкретных ситуациях приводит к формированию в его центральной нервной системе нейрональных моделей этих ситуаций. Пока поступающая в мозг информация находится в соответствии с этими нейрональными моделями, реакция человека может оставаться стандартной. Мыслительная деятельность, обусловленная стимулами такого рода, сводится к воспроизведению, репродуцированию одних и тех же привычных мыслей, мыслей-штампов, мыслей-условных рефлексов. В этом случае говорят о репродуктивном мышлении.

Однако человеку постоянно приходится встречаться с обстоятельствами, которые являются для него новыми, и, вместе с тем, требуют от него активных действий. Такие ситуации, в которых человек должен действовать, хотя способ действия ему неизвестен, называют проблемными ситуациями. Для студента проблемная ситуация в процессе обучения возникает, в частности, всякий раз, когда он встречается с задачей, способ решения которой ему еще неизвестен.

Для преодоления проблемной ситуации репродуктивное мышление недостаточно. Необходима качественно иная мыслительная деятельность, которая должна привести к возникновению новых идей, к нахождению в ограниченные сроки адекватного образа действий, нового для данного индивидуума. Мышление, результатом которого является возникновение в сознании человека идеи, новой для самого него, называют продуктивным мышлением.

Понятие «продуктивное мышление» можно рассматривать как синоним термина «творческое мышление». Однако слова «творческий», «творчество» применяют обычно для обозначения мыслительной деятельности, «порождающей нечто новое, никогда ранее не бывшее» (философская энциклопедия [22]). Ещё одно определение: «Творчество – это духовная деятельность, результатом которой является создание оригинальных ценностей, установление новых, ранее неизвестных факторов, свойств и закономерностей материального мира и духовной культуры» [23]. В приведённых определениях можно заметить социальный аспект понятия «творчество»: творчество, творческое мышление имеет результатом создание идей или материальных ценностей, в которых они воплощены, новых для человечества или, по меньшей мере, для значительной его части. Таким образом, мышление признаётся творческим лишь в том случае, когда оно приводит к результату, новому для других людей.

Поскольку все психофизиологические процессы, связанные с преодолением проблемной ситуации, совершаются в центральной нервной системе данного индивидуума, критерий новизны идеи, являющейся результатом этих процессов, должен быть также связан с этим индивидуумом. Поэтому при рассмотрении психофизиологических аспектов мыслительной деятельности понятия продуктивное мышление и творческое мышление можно считать тождественными [24].

Исследованиями советских психологов [18, 19, 25-27] установлено, что необходимым атрибутом продуктивного мышления является участие эмоциональной сферы. Эмоциональное напряжение, возникающее в определённые моменты мыслительной деятельности, обеспечивает резкое возрастание её интенсивности. Функциональное назначение эмоций, связанных с познавательной деятельностью, – гностических эмоций – широкая активация коры головного мозга. При выработке новых для данного человека идей, новых форм поведения, нового образа действий должны сформироваться новые нейрональные модели. Нервные клетки, которые их образуют, выявятся только после того, как эти модели возникнут, то есть после завершения продуктивной мыслительной деятельности, в результате преодоления проблемной ситуации. Поэтому в процесс продуктивного мышления посредством эмоциональной активации вовлекается практически весь мозг.

Убедительные доказательства участия эмоций в творческом мышлении были получены О.К. Тихомировым и его сотрудниками [18, 19]. Исследователи воспользовались традиционным методом регистрации возникновения эмоционального напряжения у человека – изменением электросопротивления кожи. В момент получения (или осознания) информации, которая для человека неожиданна, требует от него немедленных активных действий, во всяком случае, сильно его волнует, происходит резкое снижение электросопротивления кожи и изменение кожного потенциала. Эта электрическая активность кожи, связанная с психической деятельностью, была открыта ещё в 1888-1890 годах независимо Фере и Тархановым и получила название кожно-гальванической реакции (КГР) [28].

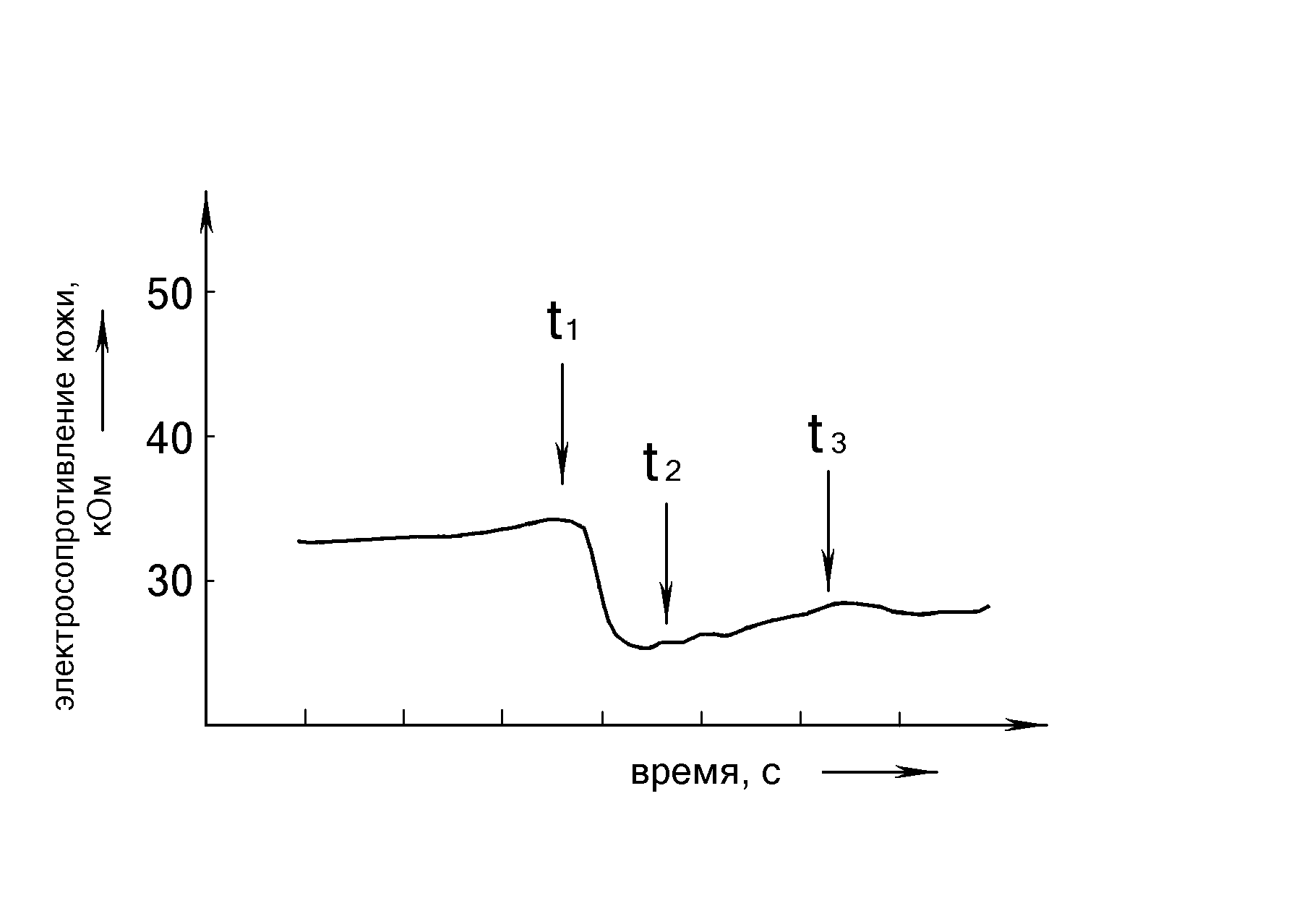

Рис.1. Запись КГР в процессе решения шахматной задачи с десятисекундными отметками времени:

t1 – момент возникновения ощущения новой идеи,

t2 – начало вербально-логической формулировки новой идеи,

t3 – окончательная формулировка идеи.

О.К. Тихомиров и его сотрудники регистрировали КГР в процессе мыслительной деятельности, связанной с решением шахматных задач. Было установлено, что КГР наступает (с задержкой длительности до нескольких секунд) в тот момент, когда ход мысли человека резко меняет направление, когда у испытуемого возникает ощущение, что он нашёл перспективный подход к решению задачи. Многочисленные опыты показали, что в процессе решения незнакомой исследуемому шахматной задачи во всех случаях, когда ему удаётся найти решение, наблюдается, по крайней мере, один спад электросопротивления кожи (рис.1). Нередко во время поисков решения КГР наблюдалась несколько раз. Синхронная запись устных рассуждений, сопровождающих решение, и регистрация последовательностей точек фиксации взгляда на шахматной доске в процессе анализа позиции позволили однозначно связать моменты появления КГР с резкими изменениями хода мысли испытуемого, то есть с моментами, когда мысль начинает работать в новом, неожиданном для него самого, направлении.

В тех случаях, когда КГР отсутствовала, задача оставалась нерешённой.

Поскольку КГР является одним из общепризнанных индикаторов возникновения эмоционального напряжения, из опытов О.К. Тихомирова и его сотрудников следует вывод, что решение творческой задачи связано с вовлечением в мыслительную деятельность механизмов эмоций. Характер эмоциональных переживаний, сопровождающих продуктивное мышление, рассмотрен в следующем разделе.