- •1. Опасные природные процессы экзогенного характера. Склоновые процессы. Сели. Селевые потоки

- •2. Оползни. Описание оползней

- •2.1. Характеристика оползней

- •2.2. Классификация оползней

- •3. Обвалы и осыпи. Описание обвалов и осыпей

- •4. Рекомендации по поведению при оползнях, селях и обвалах

- •5. Лавины. Характеристика лавин

- •5.1. Физическая сущность лавин

- •5.2. Распространение и режим лавин

- •5.3. География лавинных показателей

- •5.4. Прогнозирование лавин

- •5.5. Методы прогноза лавиноопасного периода

- •5.6. Методика расчета основных параметров лавин

- •5.7. Способы защиты от лавин

- •6. Абразия берегов

- •7. Эрозионные процессы (эрозия почв)

- •7.1. Антропогенная эрозия почв

- •7.2. Изменение русел рек

- •7.3. Пыльные бури

- •7.4. Курумы

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

5.6. Методика расчета основных параметров лавин

Основными параметрами, которые необходимо знать при планировании режима деятельности, а также защитных мероприятий в лавиноопасных горных районах, являются: количество и площадь лавинных очагов, сроки начала и окончания лавиноопасного периода, объем лавин (средний и максимальный), скорость движения, дальность выброса и сила удара, высота лавинного потока.

Количество и площадь лавинных очагов определяют на топокарте масштаба 1:25000-1:50000 по рельефу местности

К лавинообразующему рельефу относятся все участки горных склонов крутизной 15-60°, свободные от леса. Если выше границы леса имеется лавинообразующий рельеф, то весь этот участок также считается лавиноопасным.

Сроки начала и окончания лавиноопасного периода определяют в соответствии с прогнозом по периоду залегания устойчивого снежного покрова по данным ближайших метеостанций с учетом того, что на южных склонах снег сходит в среднем на две недели раньше, а на северных - на две недели позже, чем на дне долины. Необходимо также учитывать вертикальный градиент - примерно 6-7 дней на 200- 250 м подъема.

Максимальный и средний объем лавин (м3) определяют по формулам:

WЛмакс=SЛПHCПмакс, (5.18)

WЛср=К0SЛПHСПрс , (5.19)

где SЛП - лавиноактивная площадь, м2;

НСПмакс и НСПрс - многолетняя максимальная и средняя высоты снежного покрова в очаге, м;

К0 - коэффициент, зависящий от типа очага и конкретных климатических условий. При отсутствии данных можно принимать К0 = 0,5 для денудационных воронок.

Наиболее простой и оперативный метод оценки скорости движения, дальности выброса и силы удара лавин заключается в следующем.

1. На топографической карте обозначают контурами снегосборную площадь и намечают среднюю линию лавинного пути от места отрыва лавины (верхний перегиб склона и снегосборной части лавиносбора) до подножия склона или слияния с руслом водотока, куда примыкает лавиносбор.

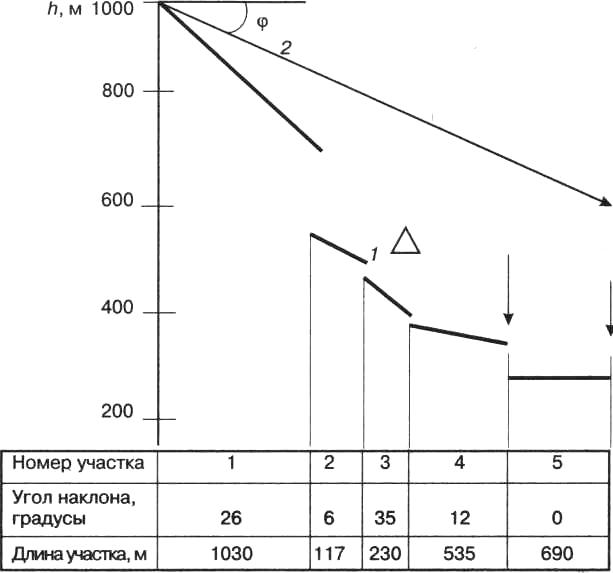

2. По этой линии строят продольный профиль (рис. 5.6) лавинного русла, на котором отмечают место возможного отрыва лавины.

3. Из точки отрыва под углом φ к горизонту проводят прямую до пересечения с профилем пути. Угол φ (табл. 5.16) выбирают в зависимости от снегосборной площади Fcб и средней крутизны лавиносбора.

Снегосборную площадь определяют по топографической карте. За верхнюю границу площади принимают верхний перегиб склона или подножие скал, из-под которых срывается лавина, за боковые границы - перегибы склона у водораздельных гребней соседних снегосборов или подножие обрамляющих скал, за нижнюю границу - нижнюю часть снегосборной воронки, где она переходит в лавинное русло.

4. Найденную точку пересечения наклонной прямой с профилем пути переносят на карту как предел распространения лавины.

5. Для определения

скорости лавины в заданной точке ее

пути на профиле восстанавливают

вертикальный отрезок от поверхности

пути до пересечения с наклонной прямой,

измеряют длину этого отрезка и в

соответствии с масштабом построения

определяют его длину hc

(м). Скорость лавины рассчитывают по

формуле VЛ=![]() где g - ускорение свободного падения

(м/с2).

где g - ускорение свободного падения

(м/с2).

6. Силу удара лавины на 1 м2 поверхности неподвижного жесткого препятствия, расположенного перпендикулярно к направлению движения лавины, определяют по формуле

PУ = ρЛС VЛ2 =2 ρЛСghc, (5.20)

где ρЛС - плотность лавинного снега, принимаемая равной для лавины из свежевыпавшего снега - 300 кг/см3, из старого снега - 400 кг/см3, из мокрого снега - 500 кг/см3.

Рис. 5.6. Продольный профиль лавиносбора: 1 - объект;

2 - предельная дальность действия лавин

Таблица 5.16

Зависимость площади снегосбора от крутизны склона

Средняя крутизна склона, градус |

Площадь снегосбора бассейна, га |

||||||

1 |

2 |

5 |

10 |

20 |

30 |

40 и более |

|

25 |

26 |

25 |

23 |

19 |

18 |

17 |

17 |

30 |

27 |

26 |

24 |

22 |

20 |

19 |

19 |

35 |

29 |

28 |

26 |

25 |

24 |

23 |

22 |

40 |

31 |

30 |

29 |

27 |

26 |

26 |

25 |

45 |

33 |

33 |

32 |

31 |

30 |

30 |

29 |

Если поверхность препятствия образует угол β с направлением движения лавины, то расчет ведут по формуле

PУ = ρЛС VЛ2·sinβ. (5.21)

Нагрузку лавины на тормозящее препятствие (стволы деревьев, столбы, надолбы, клинья и др.) при обтекании его лавиной рассчитывают по формуле:

PУ

= ρЛС![]() (5.22)

(5.22)

где - Sn площадь проекции обтекаемой части препятствия на плоскость, перпендикулярную к направлению движения лавины.

При косом ударе лавины о сооружение кроме нормальной составляющей появляется также касательная составляющая от сил трения, величину давления которой определяют по формуле:

Fmp=fmpPЛ, (5.23)

где fmp - коэффициент трения снега о материал сооружения (принимается равным 0,3);

РЛ - нормальное давление, Па.

При расчете нагрузки на крышу сооружения следует учитывать также массу лавинного снега и рассчитывать величину давления по формуле:

PЛ= ρЛС Нфлcosαк, (5.24)

где PЛС - плотность лавинного снега, кг/м3;

Нфл - высота фронта лавины, м;

αк - угол наклона крыши сооружения к горизонту. Высота фронта лавины равна

Hфл=

(5.25)

(5.25)

где α - угол наклона склона на подходе лавины к сооружению;

α = αк + β.

Если удар лавины приходится на вогнутую поверхность с радиусом закругления r, то давление лавины определяют по формуле

QЛ=

ρЛС Hфлg (5.26)

(5.26)

где Sg - длина дуги на закруглении.

В этом случае сила трения на 1 м2 крыши Fmp1 равна

Fmp1=fmpQЛ. (5.27)

7. Кроме удара лавинного снега, сооружение испытывает удар воздушной волны, идущей впереди фронта лавины и создающей избыточное давление этой волны.