- •Исследование работы тонкой линзы со сферическими поверхностями

- •Определение фокусного расстояния тонкой линзы

- •Проверка закона Малюса

- •2. Порядок выполнения работы

- •3. Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа № 2 Определение угла полного внутреннего отражения на границе двух диэлектрических сред

- •1. Краткое теоретическое описание

- •2. Порядок выполнения работы.

- •3. Контрольные вопросы.

- •Исследование дисперсии света в диэлектрических материалах

- •1. Краткое теоретическое описание.

- •2. Порядок выполнения работы.

- •3. Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа № 4 Исследование работы тонкой линзы со сферическими поверхностями.

- •1. Краткое теоретическое описание.

- •2. Порядок выполнения работы.

- •3. Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа № 5 Определение фокусного расстояния тонкой линзы

- •1. Краткое теоретическое описание

- •2. Порядок выполнения работы.

- •3. Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа № 6 Исследование явления интерференции лучей от двух тонких щелей

- •Краткое теоретическое описание

- •Порядок выполнения работы

- •3. Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа № 7 Проверка закона Малюса

- •1. Краткое теоретическое описание.

- •Порядок выполнения работы

- •3. Контрольные вопросы.

- •Лабораторная работа № 8 Качественное изучение явления рефракции в среде с плавно изменяющимся показателем преломления.

- •1. Краткое теоретическое описание

- •2. Порядок выполнения работы

- •3. Контрольные вопросы

3. Контрольные вопросы.

3.1. Каким увеличением будет обладать система, если держатель светодиодов будет располагаться в точности на фокусном расстоянии от положительной линзы?

3.2. Каким увеличением будет обладать система, если держатель светодиодов будет располагаться в точности на фокусном расстоянии от отрицательной линзы?

3.3. Может ли отрицательная линза производить увеличение предмета?

Лабораторная работа № 5 Определение фокусного расстояния тонкой линзы

Цель: изучить приёмы определения параметров сферических линз.

1. Краткое теоретическое описание

Линзой называется прозрачное тело, ограниченное двумя сферическими поверхностями. Если толщина самой линзы мала по сравнению с радиусами кривизны сферических поверхностей, то линзу называют тонкой. Линзы входят в состав практически всех оптических приборов. Линзы бывают собирающими и рассеивающими. Собирающая линза в середине толще, чем у краев, рассеивающая линза, наоборот, в средней части тоньше.

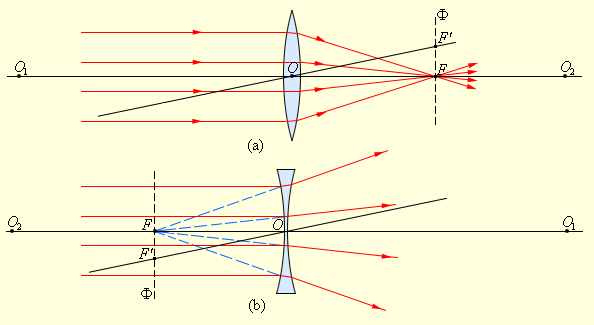

Если на линзу направить пучок лучей, параллельных главной оптической оси, то после прохождения через линзу лучи (или их продолжения) соберутся в одной точке F, которая называется главным фокусом линзы. У тонкой линзы имеются два главных фокуса, симметрично расположенных относительно линзы на главной оптической оси. Пучки лучей, параллельных одной из побочных оптических осей, также фокусируются после прохождения через линзу в точку F', которая расположена при пересечении побочной оси с фокальной плоскостью Ф, то есть плоскостью перпендикулярной главной оптической оси и проходящей через главный фокус (рис. 1). Расстояние между оптическим центром линзы O и главным фокусом F называется фокусным расстоянием. Его принято обозначать буквой f’. Для собирающей линзы фокусное расстояние находится в пространстве по ходу лучей за линзой – в пространстве изображений- оно считается положительным. Для рассеивающей линзы фокусное расстояние находится в пространстве против хода лучей до линзы – в пространстве предметов - оно считается отрицательным.

Рисунок 1.

Преломление параллельного пучка лучей в собирающей (a) и рассеивающей (b) линзах. Точки O1 и O2 – центры сферических поверхностей, O1O2 – главная оптическая ось, O – оптический центр, F – главный фокус, F' – побочный фокус, OF' – побочная оптическая ось, Ф – фокальная плоскость.

Оптическая сила D линзы зависит как от радиусов кривизны R1 и R2 ее сферических поверхностей, так и от показателя преломления n материала, из которого изготовлена линза. В курсах оптики доказывается следующая формула:

![]() [1]

[1]

Знаки радиусов кривизны R1 и R2 зависят от того, где расположен центр кривизны этих радиусов. Если центр кривизны находится по ходу лучей за линзой, то радиус положительный, в противном случае отрицательный. Первым считается тот радиус, который пересекается лучами света первым.

Во многих оптических приборах свет последовательно проходит через две или несколько линз. Изображение предмета, даваемое первой линзой, служит предметом (действительным или мнимым) для второй линзы, которая строит второе изображение предмета. Это второе изображение также может быть действительным или мнимым. Расчет оптической системы из двух тонких линз сводится к двукратному применению формулы линзы, при этом расстояние a2 от первого изображения до второй линзы следует положить равным величине l – f1, где l – расстояние между линзами. Общее линейное увеличение К системы из двух линз равно произведению линейных увеличений обеих линз: К = К1 · К2. Если предмет или его изображение находятся в бесконечности, то линейное увеличение утрачивает смысл. Положение изображения и его характер можно определить с помощью геометрических построений. Для этого используют свойства некоторых стандартных лучей, ход которых известен. Это лучи, проходящие через опти-ческий центр или один из фокусов линзы, а также лучи, параллельные главной или одной из побочных оптических осей. Примеры таких построений представлены на рис. 2 и 3.

Рисунок 2. Построение изображения в собирающей линзе.

Рисунок 3. Построение изображения в рассеивающей линзе.

Следует обратить внимание на то, что некоторые из стандартных лучей, использованных на рис. 2 и 3 для построения изображений, не проходят через линзу. Эти лучи реально не участвуют в образовании изображения, но они могут быть использованы для построений. Поскольку в формулу 1 входит показатель преломления, зависящий от длины волны излучения, лучи различных длин волн будут по-разному преломляться линзой. Фокусные расстояния для излучений различных цветов будут отличаться, что приведёт к ошибкам при формировании цветных изображений предметов. Эти ошибки называются хроматическими аберрациями.