- •Предмет и методы экономической теории

- •Функции экономической теории

- •Потребности и ограниченные ресурсы. Кривая производственных возможностей

- •Типы экономических систем

- •Формы ведения общественного хозяйства

- •Производство: сущность, ресурсы, факторы

- •7 Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности

- •Кругооборот и оборот капитала

- •Производственные фонды предприятия

- •Основные фонды предприятия. Износ и амортизация

- •Оборотные средства предприятия

- •Заработная плата: сущность, формы и системы

- •Монополии и конкуренция

- •Результаты деятельности фирмы

- •Закон спроса

- •Закон предложения и равновесие на рынке

- •Издержки производства

- •Себестоимость продукции

- •Предмет и методы макроэкономики Предмет и методы макроэкономики

- •Национальное счетоводство-основа экономической политики

- •Валовой национальный продукт

- •Валовой внутренний продукт и чистый национальный продукт

- •Национальный доход и национальное богатство

- •Номинальные и реальные макроэкономические показатели

- •Деньги: сущность, функции

- •Денежные системы. Количество денег, необходимое для обращения

- •Денежные реформы

- •Инфляция: сущность, виды, измерение

- •Причины возникновения инфляции

- •Социально-экономические последствия инфляции

- •Антиинфляционная политика

- •Сущность кредитной системы

- •Двухуровневая банковская система

- •Центральный банк страны

- •Коммерческие банки

- •Банковские операции и банковская прибыль

- •Финансы:сущность, функции Финансы: сущность функции

- •Финансовая система

- •Бюджетная система

- •41Госбюджет:сущность, структура, состояние

- •42Налоги: типы, эволюция. Кривая Лаффера

- •43Государственный долг

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества

ОПФ хозяйствующих субъектов без прав юридического лица

Финансово-промышленные группы

Паевые инвестиционные фонды

Простые товарищества

Представительства и филиалы

Индивидуальные предприниматели

Государственное регулирование предпринимательской деятельности может быть прямым (директивным) и косвенным (экономическим). В правовых актах содержится масса директивных правил в отношении различных аспектов предпринимательской деятельности. Прямое государственное регулирование можно рассматривать по следующим направлениям:

установление требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности;

установление запретов на те или иные проявления при ее осуществлении;

применение государством санкций и мер ответственности;

создание хозяйствующих субъектов, их реорганизация и ликвидация (например, унитарных предприятий);

заключение договоров в целях обеспечения целевых программ и иных государственных нужд и др.

В рыночных условиях хозяйствования приоритет отдается косвенным методам регулирования с применением различных экономических рычагов и стимулов. Косвенное государственное регулирование может как стимулировать те или иные виды предпринимательства (через предоставление льгот при налогообложении, кредитовании и т.п.), так и быть направлено на дестимулирование деятельности

Кругооборот и оборот капитала

Деньги(собственные,заемные)-Товар(средство производства(СТ и ПТ),Рабочая сила )-Производствот Товар-Деньги

Постоянное возобновление кругооборота капитала называеться оборотом капитала.

Производственные фонды предприятия

Производственные фонды – выраженные в стоимостной форме

факторы производства, функционирующие в замкнутом воспро-

изводственном цикле предприятия.

Основные фонды (здания, оборудование, транспорт-

ные средства) - многократно используются в процессе производства, переносят

стоимость по частям.

Оборотные фонды (предметы труда, сырье, материалы,рабочая сила) –

используются полностью, переносят стоимость в течение одного

производственного цикла

Основные фонды предприятия. Износ и амортизация

Основные фонды (ОФ) - это стоимость средств труда, которые неоднократно участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию частями по мере снашивания.

Средства труда и предметы труда составляют в совокупности средства производства. Средства труда - это орудия труда плюс условия труда. Основные фонды можно разделить на 2 группы: основные производственные фонды, непосредственно участвующие в процессе производства, и непроизводственные основные фонды, имеющие косвенное отношение к производству (например, подсобные хозяйства и т.п., находящиеся на балансе предприятия).

Износ и амортизация

В процессе функционирования основные фонды подвергаются износу — физическому и моральному.

Физический износ основных фондов — утрата основными фондами своих первоначальных технико-эксплуатационных свойств.

Моральный износ — утрата основными фондами своей стоимости и потребительской стоимости независимо от физического состояния вследствие создания новых, более совершенных основных фондов.

Амортиза́ция — процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их физического или морального износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг).

Амортизационные отчисления — отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа. Амортизационные отчисления включаются в издержки производства или обращения. Производятся коммерческими организациями на основе установленных норм и балансовой стоимости основных фондов, на которые начисляется амортизация.

Оборотные средства предприятия

Оборотные средства это оборотные фонды и фонды обращения

Оборотные фонды (предметы труда, сырье, материалы,рабочая сила) –

используются полностью, переносят стоимость в течение одного

производственного цикла

Фонды обращения – готовая но еще не реальзованая продукция и все денежные средства предприятия.

Заработная плата: сущность, формы и системы

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты.Заработная плата — денежная компенсация , которую работник получает в обмен за свой труд.

Формы заработной платы:

Сдельная заработная плата — начисляется рабочим сдельщикам в зависимости от сдельных тарифных ставок и сдельных расценок на единицу выпущенной продукции или от количества произведённых трудовых операций. Применяется, к примеру, для рабочих на конвейере.

Повременная заработная плата — определяется на основании тарифных ставок (окладов) и фонда отработанного рабочего времени. По повременной форме оплаты труда оплачивается труд инженеров, служащих и других рабочих повременщиков.

Системы заработной платы:

1.Прямая сдельная заработная плата = сдельный заработок + доплаты + надбавки

2.Сдельно премиальная зарплата= сдельный заработок + доплаты + надбавки + премия

3.Сдельно-прогрессивная зарплата = сдельный заработок + доплаты + надбавки + премия + прогрессивная доплата за перевыполнение норм выработки

4.Простая повременная зарплата = тарифная ставка + доплаты + надбавки

5.Повременно-премиальная заработная плата = тарифная ставка + доплаты + надбавки + премии

6.Коллективная заработная плата — начисляется коллективу работников (бригаде) и затем распределяется между конкретными работниками в зависимости от коэффициента трудового участия (КТУ).

7.Аккордная заработная плата — начисляется за выполнение особо важной работы в сжатые сроки. Заработная плата по этой системе существенно выше, часто применяется в строительстве.

8.Контрактная заработная плата — устанавливается в трудовом контракте заключенном между работником и нанимателем, включает в себя различные доплаты, надбавки и премии.

Монополии и конкуренция

Монополия - тип структуры рынка, в котором существует только один продавец, контролирующий всю отрасль производства определенного товара, не имеющего близкого заменителя.

Различают три вида монополии.

Закрытая монополия. Она защищена от конкуренции: юридическими ограничениями, патентной защитой, институтом авторских прав.

Естественная монополия - отрасль, в которой долгосрочные средние издержки достигают минимума только тогда, когда одна фирма обслуживает весь рынок целиком. С естественными монополиями, в основе которых лежит экономия на масштабах производства, тесно связаны монополий, основанные на владении уникальными природными ресурсами.

Открытая монополия - монополия, при которой одна фирма, по крайней мере на определенное время, является единственным поставщиком продукта, однако не имеет специальной защиты от конкуренции. В подобном положении нередко находятся фирмы, которые впервые вышли на рынок с новой продукцией.

Чистая монополия - это ситуация, когда существует единственный продавец товара, причем этому товару нет близкого заменителя в других отраслях.

Чистые монополии в настоящее время - редкое явление. Чаще встречаются рынки, на которых конкурируют друг с другом несколько фирм. Чистые монополии, как правило, могут существовать только при покровительстве государства.

Конкуренция— это соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров.

Совершенная конкуренция — состояние рынка, на котором имеется большое число покупателей и продавцов (производителей), каждый из которых занимает относительно малую долю на рынке и не может диктовать условия продажи и покупки товаров. Предполагается наличие необходимой и доступной информации о ценах, их динамике, продавцах и покупателях не только в данном месте, но и в других регионах и городах. Рынок совершенной конкуренции предполагает отсутствие власти производителя над рынком и установление цены не производителем, а через функцию спроса и предложения.

Черты совершенной конкуренции не присущи ни одной из отраслей в полной мере. Все они могут лишь приближаться к модели.

Признаками идеального рынка (рынка идеальной конкуренции) являются:

отсутствие входных и выходных барьеров в той или иной отрасли производства;

отсутствие ограничений на количество участников рынка;

однородность одноименных представленных продуктов на рынке;

свободные цены;

отсутствие давления, принуждения со стороны одних участников по отношению к другим

Несовершенная конкуренция — конкуренция в условиях, когда отдельные производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят. Не всегда на рынке возможна совершенная конкуренция Монополистическая конкуренция, олигополия и монополия являются формами несовершенной конкуренции. При монополии возможно вытеснение монополистом других фирм с рынка.

Монопсония — единственный или доминирующий на рынке определенного товара покупатель

Олигополия — тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм.

Картель — договоренность (в том числе неформальная) о единой сбытовой политике.

Синдикат — сбыт продукции, распределение заказов осуществляется централизованно

Признаками несовершенной конкуренции являются:

демпинговые цены( продажа товаров по искусственно заниженным ценам)

создание входных барьеров на рынок каких-либо товаров

ценовая дискриминация (продажа одного и того же товара по разным ценам)

использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной и торговой информации

распространение ложных сведений в рекламной или иной информации касаемо способа и места изготовления или количества товаров

замалчивание важной для потребителя информации

Потери от несовершенной конкуренции:

неоправданный рост цен

увеличение издержек производства и обращения

замедление научно-технического прогресса

снижение конкурентоспособности на мировых рынках

падение эффективности экономики.

Результаты деятельности фирмы

Результаты деятельности фирмы во многом определяются тем, в какой форме она функционирует. Современная экономика отличается большим разнообразием форм деловых предприятий, которые можно классифицировать по нескольким признакам.

1. По отраслевому признаку различают фирмы промышленные, сельскохозяйственные, строительные, транспортные, торговые и т. д. Кроме моноотраслевых фирм могут быть многоотраслевые (диверсифицированные).

2. По виду предпринимательской деятельности различают производственные, торговые, финансовые, посреднические, страховые фирмы.

3. По количественному критерию (численности работающих и годовому обороту капитала) фирмы делятся на крупные, средние и малые.

4. По форме собственности различают государственные, муниципальные и частные предприятия. В свою очередь частные делятся на три основных типа: предприятия единоличного владения, партнерства и корпорации.

5. По способам конкурентной борьбы принято различать совершенного и несовершенного конкурента.

6. Вне зависимости от вида, масштабов и сфер деятельности все фирмы функционируют в определенных организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством соответствующих стран.

Под организационно-правовой формой фирмы подразумевается комплекс правовых и хозяйственных форм, определяющих характер, условия, способы формирования отношений между собственниками фирмы, а также между фирмой и другими хозяйствующими субъектами и органами государственной власти.

Закон спроса

Спрос — это платежеспособная потребность покупателей в данном товаре при данной цене

Закон спроса — величина (объём) спроса уменьшается по мере увеличения цены товара. Математически это означает, что между величиной спроса и ценой существует обратная зависимость (однако не обязательно в виде гиперболы, представленной формулой y = a/x). То есть повышение цены вызывает понижение величины спроса, снижение же цены вызывает повышение величины спроса.

Природа закона спроса не сложная. Если у покупателя есть определенная сумма денег на приобретение данного товара, то он сможет купить тем меньше товара, чем больше цена и наоборот. Конечно, реальная картина намного сложнее, так как покупатель может привлечь дополнительные средства, купить вместо данного товара другой — товар-субститут.

Неценовые факторы, влияющие на спрос:

Уровень доходов в обществе;

Размеры рынка;

Мода, сезонность;

Наличие товаров-субститутов (заменителей);

Инфляционные ожидания.

Закон предложения и равновесие на рынке

№16 Рыночное предложение и его факторы. Закон предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие.

Рыночное предложение — предложение товара всеми продавцами на рынке. Основными показателями предложения выступают объем и цена предложения. Объем предложения — это то количество товаров, которое готовы продать продавцы. Цена предложения — это минимальная цена, по которой продавцы согласны продать определенное количество товаров.

Факторы рыночного предложения:

1.Цены на ресурсы. Могут либо стимулировать наращивание предложения (если они снижаются), либо препятствовать этому (если они растут).

2.Изменения в технологии производства. Совершенствование технологии позволяет с меньшими затратами произвести единицу продукции, что приводит к снижению издержек производства и увеличению предложения.

3.Налоги и субсидии. Налоги увеличивают издержки производства и уменьшают предложение. Субсидии снижают издержки производства и увеличивают предложение.

4.Цены на другие товары. Изменение цен на другие товары приводит к переливу ресурсов (уход фирм в другие отрасли). Уход производителей уменьшает предложение товаров.

5.Ожидания. Ожидания изменения цены продукта в будущем может повлиять на желание производителя поставлять его на рынок в настоящее время.

6.Число продавцов. При данном объеме производства в каждой фирме чем больше число поставщиков, тем больше рыночное предложение.

7.Природные условия: стихийные бедствия, нанося ущерб экономике, влияют на сокращение предложения.

Закон предложения - выражает отношение прямой зависимости величины предложения определенного товара от уровня цены на него.

Эластичность предложения - характеризует степень изменения предложения в ответ на изменение цены . Коэффициент предложения определяется следующим образом:

|

К = В/Ц |

где =

В -процент изменения величины предложения

Ц -процент изменения величины цены

Рыночное равновесие — это такая ситуация на рынке, при которой конкурентные силы спроса и предложения устанавливают цену, уравновешивающую их объемы.

Графически рыночное равновесие может быть представлено точкой пересечения кривых спроса и предложения. В этой точке равновесной цене соответствуют равновесные величины спроса и предложения. Различают =

Стабильное (устойчивое) рыночное равновесие - имеет место тогда, когда нарушенное равновесное состояние восстанавливается опять

Нестабильное (неустойчивое) рыночное равновесие - нарушенное равновесие рынка остается таковым на протяжении длительного времени

Издержки производства

Издержки производства — затраты, связанные с производством товаров. В бухгалтерской и статистической отчетности отражаются в виде себестоимости. Включают в себя: материальные затраты, расходы на оплату труда, проценты за кредиты

Явные |

Неявные |

Постоянные – затраты, не зависящие от объема выпуска продукции. Переменные – затраты, изменяющие- ся в зависимости от объема выпуска продукции. Валовые (общие) – сумма постоянных и переменных затрат. Средние – затраты, приходящиеся на единицу продукции. Предельные – приращение общих затрат, вызванное производством дополнительной, сверх объема, еди- ницы продукции. |

Затраты, связанные с выбором вариан- тов использования ресурсов, с упу- щенными возможностями наилучшего использования ресурсов в альтерна- тивных вариантах производства (аль- тернативные издержки). |

Себестоимость продукции

Себестоимость продукции – текущие издержки производства и

реализации продукции, исчисленные в денежном выражении включает:

материальные затраты, амортизацию, заработную плату, отчисления на

соцстрахование, дополнительные расходы, обусловленные производст-

вом и реализацией продукции.

Возникновение макроэкономической теории.

Возникновение микроэкономической теории породило и глубокий кризис в экономической науке рыночная методология микроэкономической теории не согласовывалась с внерыночной методологией анализа общеэкономических процессов. Кризис 1929-1933 гг. побудил Кейнса и других экономистов к необходимости серьезного исследования экономики как целостной системы. В 30-е гг, 20 века Джон М. Кейнс заложил основы макроэкономической теории - теории, объясняющей закономерности движения экономики как макрорынка. В нашей стране интерес к макроэкономике возник с переходом экономической системы к рынку.

Макроэкономика - это часть экономической теории, изучающая экономику в целом. В рамках экономической теории макроэкономика представляется совокупностью укрупненных экономических показателей. Зависимость между макроэкономическими показателями составляет предмет макроэкономического анализа. Характерная особенность макроэкономики - ярко выраженная концептуальность.

К макроэкономическим проблемам относятся:

- проблема занятости;

- величина производимого национального дохода;

- динамика делового цикла;

- природа инфляции;

- мировое хозяйство;

- экономический рост.

Предмет и методы макроэкономики Предмет и методы макроэкономики

Экономика – понятие широкое, поскольку она может включать хозяйственную деятельность и операции разного уровня (административного масштаба). В соответствии с этим экономика имеет несколько уровней:

1) номоэкономика (или хомоэкономика) описывает поведение экономических субъектов, главным образом индивидов и домашних хозяйств;

2) микроэкономика. Данное понятие включает изучение хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности предприятий, фирм и других крупных экономических субъектов;

3) мезоуровень, т. е. промежуточный. Он необходим для изучения экономики отдельных отраслей, видов экономической деятельности, например агропромышленного комплекса, топливно-энергетического и пр. Мезоуровень – это та же региональная экономика, изучающая социально-экономические процессы отдельно взятых субъектов страны;

4) макроуровень предназначен для изучения и анализа всей национальной экономики конкретной страны;

5) мегауровень характеризуется глобальным масштабом и служит основой для изучения системы мирового хозяйства, международных связей, отношений и политик.

Таким образом, макроэкономика представляет собой некую отрасль экономической науки, которая занимается исследованием тенденций и факторов экономической системы в целом. Этот анализ имеет целью выявить условия обеспечения устойчивого экономического роста, полной занятости всех ресурсов и факторов производства при минимизации реальных темпов инфляции. В соответствии с этим предметом макроэкономической науки является непосредственно изучение динамики валового внутреннего продукта (ВВП), общественного производства, показателей инфляции, занятости, проблем экономического роста, а также тенденций взаимодействия России с другими странами в мировом масштабе.

Методы макроэкономики, подобно методам любой другой науки, делятся на две большие группы.

1. Общие методы, свойственные любой экономической науке:

1) диалектический метод. Любое экономическое явление необходимо изучать в связи с другими явлениями в их развитии. Кроме того, такое изучение должно последовательно осуществляться от низшего к высшему и от простого к сложному;

2) метод предельного анализа, или метод дополнительных величин, например предельный доход, предельные издержки и пр.;

3) метод индукции (движение от частного к общему) и дедукции (анализ осуществляется путем изучения от общего к частному);

4) анализ и синтез. Анализ есть не что иное, как разделение отдельного элемента на составные части и поэтапное их изучение, в то время как синтез – это соединение уже изученных частей.

В целом существует огромное число общих методов, но в рамках данной темы наиболее важными представляются именно специфические методы макроэкономики.

2. Специфические методы.

1) агрегирование, т. е. изучение экономики как единого целого с точки зрения консолидации деятельности всех домашних хозяйств, индивидов и фирм;

2) макроэкономическое моделирование определяется как нечто формальное, создание упрощенной теоретическо-наглядной модели, которая позволит произвести описание экономических явлений и процессов с целью выявления взаимосвязи между ними;

3) кругооборот доходов и расходов, или исследование товарно-денежных потоков на территории данной страны, включающее показатели импорта и экспорта;

4) метод учета запасов и потоков. Запас – это состояние какого-либо показателя на определенный момент времени, например уровень безработицы, государственный долг как сумма накопленных бюджетных дефицитов, сбережения, национальное богатство и т. д. Потоки представляют собой динамику показателей, иными словами, это величина изменения запаса за конкретный временной промежуток;

5) метод утечек и инъекций. Главным образом это характерно для открытой экономики. Когда страна приобретает товары и услуги из-за границы, в экономике наблюдается переливание капитала из экономики страны-импортера в экономику экспортера. Привлекая дополнительные инвестиции, долгосрочные капиталовложения, страна тем самым, наоборот, осуществляет инъекции в экономику;

6) равновесный, или балансовый, метод. На нем построена система национального счетоводства. Иными словами, осуществляется реальное соотношение имеющихся ресурсов и их источников или затрат и результатов.

Национальное счетоводство-основа экономической политики

Объектом национального счетоводства является экономика страны. Предметомнационального счетоводства является статистическое описание состояния и развития экономики страны с помощью системы макроэкономических показателей и формируемых из них национальных счетов, таблиц межотраслевого баланса и других таблиц.

Слово «счетоводство» в данном контексте отражает связь системы макроэкономических показателей с бухгалтерским учетом. Этим объясняется использование в национальном счетоводстве основных принципов бухгалтерского учета: стоимостное выражение всех показателей, метод баланса, метод двойной записи, предположение о неограниченности сроков функционирования экономики.

Национальное счетоводство ориентируется на рыночную экономику, ее механизмы и институты.

Теоретической основой национального счетоводства является признание равноправия всех форм собственности, рыночного характера формирования цен на основе конкуренции, естественности стремления всех людей к прибыли. Национальное счетоводство опирается на рыночную экономику, активно регулируемую государством. Государство в системе национальных счетов представлено самостоятельным сектором, который оказывает нерыночные (бесплатные) услуги населению и распределяет и перераспределяет доходы по принципам как экономической, так и социальной справедливости.

Система национальных счетов (СНС), ориентируясь на социальное государство, делает социальную политику государства «открытой», показывая денежные потоки перераспределения доходов, т. е. национальное счетоводство ориентируется на открытую экономику, включенную в широкие международные экономические связи. Для такой экономики характерна свобода движения через границы страны не только товаров и услуг, но и факторов производства: труда, капитала, предпринимательства, инвестиций, новых технологий и т. д.

Национальное счетоводство – практически работающая система, создаваемая на основе и в соответствии с международным стандартом СНС, приспособленная к национальным условиям перехода к рыночной экономике.

Система национальный счетов (СНС) – это соответствующий национальной рыночной экономике учет, который на макроуровне представлен системой взаимоувязанных статистических показателей, построенной в виде определенного набора счетов и балансовых таблиц, которые характеризуют результаты экономической деятельности, структуру экономики и важнейшие взаимосвязи ее звеньев.

В системе национального счетоводства используются два типа классификационных единиц:вид деятельности и институциональная единица, которые группируются по отраслям иинституциональным секторам. Основные институциональные секторы:

домашние хозяйства, источниками финансирования затрат которых являются оплата наемного труда, доходы от собственности, доходы от производственной деятельности, трансферты от государства и т. д.;

некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства. К ним относятся профсоюзы, религиозные организации, партии и общественно-политические движения, общественные организации, финансируемые за счет членских взносов и добровольных пожертвований. Они производят услуги, удовлетворяющие особенные потребности домашних хозяйств;

государственные учреждения, включающие органы государственной власти и местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды. Предприятия финансируются из бюджета, производимую продукцию или услуги передают потребителям бесплатно или по экономически незначимым ценам;

финансовые учреждения включают Центральный банк, коммерческие банки, негосударственные страховые фонды, инвестиционные компании и т. д. Производят финансовые услуги, в основном финансового посредничества, источником финансирования которых является выручка за оказанные услуги, продаваемые на рынке в конкурентной борьбе;

нефинансовые предприятия – институциональные единицы, которые производят продукцию и нефинансовые услуги, реализуемые на рынке по экономически значимым ценам и покрывают свои затраты за счет полученной прибыли.

Для описания международных связей применяют термин «остальной мир». Виды экономической деятельности определяются классификатором ОКВЭД посредством внесения предприятия, учреждения в ЕГРПО.

Национальное счетоводство изучает экономику как систему активов и пассивов. Экономический актив характеризуется следующими признаками:

субъект экономики имеет право собственности на актив;

реализация этого права собственности позволяет субъекту экономики получать или надеяться на получение дохода или иной экономической выгоды;

актив имеет стоимостную оценку, т. е. денежное измерение.

Активы делятся на финансовые и нефинансовые. Финансовые активы не имеют материального субстрата, определяющего его стоимость. Финансовому активу одного субъекта противостоит финансовое обязательство другого субъекта. К финансовым активам относятся наличные деньги и депозиты, ссуды, ценные бумаги (вексель, облигация), акции, страховые полисы.

Нефинансовые активы 1 делятся на две группы: материальные и нематериальные; произведенные и непроизве-денные.

Все вышеперечисленные понятия национального счетоводства описываются показателями и образованными ими национальными счетами. Показатели и национальные счета образуют систему, где они взаимосвязаны и дополняют друг друга, и в целом точно и всесторонне описывают экономику страны.

Валовой национальный продукт

Сумма всех конечных товаров и услуг произведенных в течении определенного промежутка времени предприятиями всех нация независимо от места нахождения

Валовой внутренний продукт и чистый национальный продукт

ВВП-Сумма всех конечных товаров и услуг произведенных в течении определенного промежутка времени всеми предприятиями находящимися на территории страны не зависимо от их национальной принадлежности.

Номинальный ВВП – объем национального производства в ценах текущего периода, т.е. на момент производства этого объема товаров и услуг.

Для расчета ВВП или ВНП могут быть использованы следующие

методы:

по расходам;

по доходам.

-

ВВП по расходам = потребительские расходы (С) + валовые инве-

стиционные расходы (I gross) + государственные закупки (G) + чистый

экспорт (Xn)

ВВП по доходам = заработная плата + арендная плата (включая ус- ловно начисленную арендную плату) + процентные платежи + доходы собственников + прибыль корпораций + косвенные налоги + аморти- зация |

ЧНП- Чистый национальный продукт (ЧНП) — общий объем товаров и услуг, которые страна за определенный промежуток времени произвела и потребила во всех секторах своего национального хозяйства.

Формула для расчета ЧНП: ЧНП = ВВП - А, где А — амортизация.

Национальный доход и национальное богатство

Сумма всех доходов владельцев факторов производства

Национальное богатство

Для оценки итоговых результатов развития страны за всю исто-

рию ее существования используется показатель национального богат-

с. Национальное богатство – это совокупность материальных благ,

которые накоплены в стране на определенную дату.

Между национальным богатством и созданным в стране общест-

венным продуктом существует прямая и обратная зависимости. Пря-

мая зависимость определяется тем, что общественный продукт явля-

ется основным источником пополнения и обновления национального

богатства. Обратная зависимость заключается в том, что сам объект

произведенного общественного продукта, темпы и абсолютные зна-

чения его прироста зависят от накопленного национального богатства,

его величины, структуры и качественного состава образующих его

элементов.

Структура национального богатства

Средства производства, принадлежащие населению, фирмам и

государству, функционирующие как в материальной, так и в духовной

сфере.

Запасы готовой продукции на складах фирм.

Стратегические запасы государства.

Номинальные и реальные макроэкономические показатели

Номинальный ВВП отражает объем национального производства в ценах текущего периода, т. е. на момент производства этого объема товаров и услуг.

Реальный ВВП – рыночная стоимость товаров и услуг, измеренная в постоянных ценах (ценах базисного года) или ВВП, величина которого скорректирована с учетом изменения уровня цен (инфляция, дефляция).

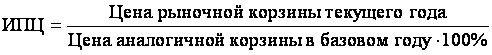

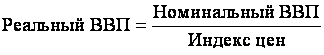

Уровень цен выражается в виде индекса. Наиболее распространены индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор.

ИПЦ – это соотношение между совокупной ценой определенного набора товаров и услуг (называемого рыночной корзиной) данного временного периода и совокупной ценой сходной группы товаров и услуг базового периода.

.

.

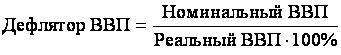

Изменение общего уровня цен в стране показывает дефлятор ВВП, который можно считать общим индексом инфляции.

.

.

Дефлятор ВВП отражает динамику цен потребительских товаров и услуг, и товаров производственного назначения. Номинальный ВВП, скорректированный с учетом изменения уровня цен, называется, реальным ВВП:

.

.

Деньги: сущность, функции

История

1.Товароденьги

2.Благородные металлы

3.Бумажные деньги

4.Электронные деньги

Деньги – это финансовый актив, который служит для совершения

сделок. Актив – это то, что обладает ценностью.

Активы делятся на реальные и финансовые. Реальные активы –

это вещественные (материальные) ценности. Финансовые активы –

это ценные бумаги. Их разделяют на: денежные (собственно деньги

или краткосрочные долговые обязательства), неденежные (ценные

бумаги или долгосрочные долговые обязательства).

Деньги выполняют функции:

1) средства обращения (являются посредником в обмене товаров, в

совершении сделок);

2) единицы счета (денежная единица страны);

3) меры отложенных платежей (использование денег при оплате от-

ложенных платежей – уплате налогов, выплате долгов, получе-

нии доходов);

4) запаса ценности (средство сохранения ценности).

Свойство денег быстро и без издержек обмениваться на любой

другой актив, реальный или финансовый, получил название абсолют-

ной ликвидности.

Основными видами денег являются товарные и символические

деньги.

Отличительной

чертой товарных денег является то, что их ценность как денег и цен-

ность как товаров одинаковы.

Символические деньги – это бумажные и металлические деньги,

особенности которых, что их ценность как товара не совпадает с их

ценностью как денег

Денежные системы. Количество денег, необходимое для обращения

Денежная система представляет собой форму организации денежного обращения в стране, исторически сложившуюся и закрепленную национальным законодательством.

Тип денежной системы зависит от того, в какой форме функционируют деньги: как товар всеобщий эквивалент или как знаки стоимости. В связи с этим выделяют следующие типы денежных систем:

система металлического денежного обращения

система обращения кредитных и бумажных денег

Денежные системы металлического обращения базируются на металлических деньгах (золотых, серебряных), которые выполняют все функции, присущие деньгам как всеобщему эквиваленту (меры стоимости, средства обращения и платежа, средства накопления), а обращающиеся одновременно с металлическими деньгами банкноты могут быть в любой момент времени обменены на металлические деньги.

Денежные системы бумажно-кредитного обращения базируются на господстве бумажных или кредитных денег.

Количество денег, необходимых для обращения. Денежное обращение— это движение денег в сфере обращения при выполнении ими функций средства обращения и средства платежа. В каждый данный период в стране обращается какое-то определенное количество денег.

M=P*Q/V M- кол-во денег необходимых для обращения

Р-средний уровень цен слошившихся в стране

Q-кол-во товаров и услуг произведенных в стране

V-скорость обращения денег

Теория основана на постулатах: а) причинности (цены за-

висят от массы денег); б) пропорциональности (цены изменяются

пропорционально количеству денег); в) универсальности (изменение

количества денег одинаково влияет на цены всех товаров).

Денежные реформы

Денежная реформа — осуществляемые государством изменения в области денежного обращения, как правило, направленные на укрепление денежной системы.

Нулификация – новая валюта

Деноминация— изменение нарицательной стоимости денежных знаков с целью стабилизации валюты после гиперинфляции и упрощения расчётов(убрали нули и меняли 1р на 100р)

Дефляция-изъятие денежной массы

Девальва́ция — уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого стандарта. В современных условиях термин применяется для ситуаций официального снижения курса национальной валюты по отношению к твёрдым валютам в системах с фиксированным курсом валюты, устанавливаемым денежными властями

Ревальва́ция (ценность) — повышение курса национальной валюты по отношению к валютам других стран, международным счётным денежным единицам, золоту

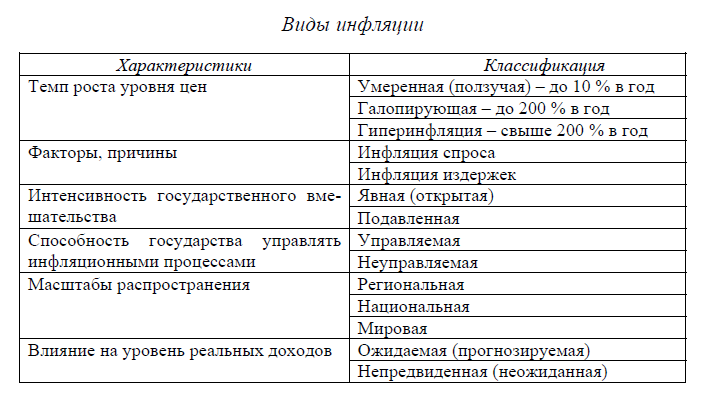

Инфляция: сущность, виды, измерение

Инфля́ция (вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости.

Наиболее распространенным методом измерения инфляции является индекс потребительских цен (Consumer Price Index, CPI), который рассчитывается по отношению к базовому периоду.

Индекс цен производителей (Producer Price Index, PPI) — отражает себестоимость производства без учёта добавочной цены дистрибуции и налогов с продаж. Значение PPI опережает по времени данные CPI.

Индекс расходов на проживание (Cost-of-living Index, COLI) — учитывает баланс повышения доходов и роста расходов.

Индекс цены активов: акций, недвижимости, цены заёмного капитала и прочее. Обычно цены на активы растут быстрее цен потребительских товаров и стоимости денег. Поэтому владельцы активов вследствие инфляции только богатеют.

Дефлятор ВВП (GDP Deflator) — рассчитывается как изменение в цене на группы одинаковых товаров.

Паритет покупательной способности национальной валюты и изменение курса валют.

Индекс Пааше — показывает отношение текущих потребительских расходов к расходам на приобретение такого же ассортиментного набора в ценах базисного периода.

Причины возникновения инфляции

Мирилитизация – затраты на военные нужды

Монополизация рынков - ситуация в экономике, когда один или несколько крупных производителей или продавцов обладают на рынке подавляющим преимуществом в производстве и сбыте определенного ассортимента товаров, что приводит к монополизации цен и установлению диктата на рынке.

Несбалансированость финансов бюджета- Несбалансированность даже небольшой части бюджетов ведет к задержке финансирования государственных и муниципальных заказов, к сбоям в системе сметно-бюджетного финансирования, порождая неплатежи в народном хозяйстве страны.

Социально-экономические последствия инфляции

Материализация денежных средств- В период инфляции растут цены на товарно - материальные ценности, пользующиеся спросом на рынке. Поэтому предприятия и население стремятся побыстрее материализовать деньги в запасы, что приводит к недостатку денежных средств и усилению инфляции спроса.

Снижение жизненного уровня- снижение реальной заработной платы и фактического потребления материальных благ и услуг населением.

Полиризация общества – богатые становяться богаче бедные беднее

Разбалансированность экономикии слабая управляемость

Антиинфляционная политика

АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА — выбор государством курса и проведение совокупности мер, направленных на урегулирование денежного обращения, сжатие массы денег, прекращение неумеренного роста цен.

Интернационали́зм (от лат. inter — «между» и natio — «народ») — идеология, проповедующая дружбу и сотрудничество между нациями.

Сравнительный подход к оценке - это совокупность методов оценки стоимости, основанных на сравнении объекта оценки с его аналогами, в отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними.

Сравнительный подход базируется на принципах: - замещения; - сбалансированности; - спроса и предложения.

Сущность кредитной системы

Кредитная система – это совокупность банковских и иных кредитных учреждений и отношений между ними.

В соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» банковская система Российской Федерации двухуровневая. На первом уровне находится ЦБ РФ, который работает в основном с кредитными организациями, на втором – российские коммерческие банки, а также филиалы и представительства иностранных банков.

Кредитная организация – это юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) ЦБ имеет право осуществлять банковские операции.

Обособленным звеном кредитной системы можно считать Федеральную службу почтовой связи и государственную корпорацию «Агентство по реструктуризации кредитных организаций» (АРКО), банковские операции которых регулируются специальными федеральными законами.

Двухуровневая банковская система

Современная банковская система двухуровневая. Первый уро-

вень – это Центральный банк. Второй уровень – это система коммер-

ческих банков.

Центральный банк выполняет следующие функции:

осуществляет эмиссию денег и контролирует их обращение;

обслуживает финансовые операции правительства, осуществляет посредничество в платежах казначейства и кредитование государства;

контролирует и координирует деятельность коммерческих банков, выступает их кредитором;

обслуживает международные финансовые операции страны и контролирует состояние платежного баланса, выступает покупателем и продавцом на международных валютных рынках;

определяет и осуществляет кредитно-денежную политику.

Коммерческие банки имеют право привлекать свободные денеж-

ные средства и выдавать кредиты с целью получения прибыли. По-

этому коммерческие банки выполняют два основных вида операций:

пассивные (по привлечению депозитов) и активные (по размещению

кредитов).

Кроме того, коммерческие банки выполняют расчетно-кассовые

операции, доверительные (трастовые) операции, межбанковские опе-

рации (кредитные – по выдаче кредитов друг другу и трансфертные –

по переводу денег), операции с ценными бумагами, с иностранной ва-

лютой и др. Основную часть дохода коммерческого банка составляет

разница между процентами по кредитам и процентами по депозитам

(вкладам). Дополнительными источниками доходов банка могут быть

комиссионные по предоставлению различного вида услуг (трастовых,

трансфертных и др.) и доходы по ценным бумагам.

Центральный банк страны

Центральный банк — главный регулирующий орган кредитной системы страны или группы стран.

Центральные банки выполняют следующие базовые функции:

законодательно закрепленную эмиссионную монополию в отношении банкнот;

являются «банком банков» — служат расчетным центром банковской системы, предоставляют ей кредиты, в некоторых странах осуществляют надзор за деятельностью банков;

являются банком правительства;

проводят денежно-кредитное регулирование.

С точки зрения собственности на капитал центральные банки подразделяются на:

государственные;

акционерные;

смешанные.

В государственных центральных банках 100 % капитала принадлежит государству.

Коммерческие банки

Комме́рческий банк — негосударственное кредитное учреждение, осуществляющее универсальные банковские операции для юридических и физических лиц (расчётные, платёжные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также операции на рынке ценных бумаг и посреднические операции).

Процентные ставки по выданным кредитам выше процентных ставок по вкладам. Разница между этими показателями является банковской прибылью — маржой. Эпитет «коммерческий» в отношении банка условен, потому что означает, что главной целью деятельности организации является получение прибыли. В то же время встречаются банки, специализирующиеся более глубоко на отдельных банковских услугах.

К банковским услугам относятся:

кредитование юридических и физических лиц;

операции по вкладам;

валютные операции (только уполномоченные банки);

операции с драгоценными металлами;

выход на фондовый рынок и Forex;

ведение расчётных счётов хозяйствующих экономических субъектов;

обмен испорченных денежных (рваные, обожжённые, постиранные купюры) знаков на неиспорченные;

ипотека;

автокредитование;

Первый частный коммерческий банк в России открылся 1 ноября 1864 года в Санкт-Петербурге

Первым известным в мире коммерческим банком был банк Св. Георгия в Генуе, открытый в 1407 году

Банковские операции и банковская прибыль

Банковские операции:

Активные- размещение банковских ресурсов и получение ывгоды

Активные операции, которые банк может совершать для своих клиентов:

Операции с наличностью;

Учетно-ссудные операции;

Агентские услуги банка;

Межбанковский рынок и межбанковские операции;

Валютные операции;

Фондовые операции;

Банковские консалтинговые операции;

Банковские операции по обслуживанию населения.

Пасивные – направлены на привлечение денежных средств

Ресурсы коммерческих банков формируются путем привлечения средств в форме вкладов на срок и на текущие счета, эмиссии кредитных денег, акцептно-авальных операций, мнимых вкладов.

Банковская прибыль представляет собой форму прибавочной стоимости, присваиваемой банками в итоге осуществления ими всех операций. Источником этой прибыли служит в конечном счете эксплуатация наемных рабочих в сфере капиталистического производства. Так как труд банковских служащих не является производительным, то их заработная плата и вещественные издержки обращения банка (затраты на наем или амортизацию помещения, амортизацию счетных, пишущих машин и прочего оборудования и мебели банка; канцелярские и почтово-телеграфные расходы) оплачиваются из общественной прибавочной стоимости, которая улавливается банком в форме валовой прибыли.

Валовая прибыль банка состоит из разницы между процентами и дивидендами, получаемыми банком по активным операциям, и процентами, уплачиваемыми вкладчикам, а также из доходов от комиссионно-расчетных операций, куда входит и доход от посредничества в эмиссии ценных бумаг и в биржевой спекуляции. Чистая прибыль банка определяется путем вычета из валовой прибыли банка личных и вещественных издержек обращения. Отношение чистой прибыли к акционерному капиталу банка составляет норму прибыли банка, которая в условиях домонополистического капитализма была равна средней норме прибыли.

Финансы:сущность, функции Финансы: сущность функции

Сущность финансов содержится в совокупности денежных отношений, организованных государством, в процессе которых осуществляется формирование и использование фондов денежных средств. Финансы являются одним из важнейших орудий косвенного воздействия на воспроизводство материальных благ, рабочей силы и производственных отношений. Экономическая сущность финансов заключается в исследовании - за счет каких статей доходов государство получает финансовые ресурсы и в чьих интересах использует эти средства.

Функция финансов

Функция финансов является распределительной и контрольной, она так же осуществляет функцию формирования денежных доходов.

С помощью финансов государство осуществляет распределительную функцию финансов, а именно распределение общественного продукта не только в натурально-вещественной форме, но и по стоимости.

Контрольная функция финансов - это, прежде всего контроль рублем в процессе объективно существующих, денежных отношений. Финансы осуществляют контроль на всех стадиях создания, распределения и использования общественного продукта и национального дохода. Их контрольная функция проявляется во всей хозяйственной деятельности предприятий.

Функция формирования денежных доходов формируется между производственной и непроизводственной сферами народного хозяйства, отраслями материального производства, отдельными регионами страны, формами собственности и социальными группами населения.

Конечная цель распределения и перераспределения национального дохода и ВВП, совершаемых с помощью финансов, состоит в развитии производительных сил, создании рыночных структур экономики, укреплении государства, обеспечении высокого качества жизни широких слоев населения. При этом роль финансов подчинена задачам повышения материальной заинтересованности работников и коллективов предприятий и организаций в улучшении финансово-хозяйственной деятельности, достижении наилучших результатов при наименьших затратах.

Финансовая система

Финансовая система - форма организации денежных отношений между всеми субъектами воспроизводственного процесса по распределению и перераспределению совокупного общественного продукта.

Сущность финансовой системы

Процесс распределения и перераспределения стоимости совокупного общественного продукта представляет собой финансовый механизм, который включает в себя систему организации, регулирования и планирования финансов, способов формирования и использования финансовых ресурсов у хозяйствующих субъектов, наёмных работников, государства и органов местного самоуправления.

В процессе распределения стоимости совокупного общественного продукта у субъектов экономических отношений (государства, хозяйствующих субъектов, наёмных работников и органов местного самоуправления) накапливаются различные фонды денежных доходов.

В зависимости от методов формирования доходов экономических субъектов финансовую систему принято разделять на две сферы:

централизованные финансы;

децентрализованные финансы.

Бюджетная система

Бюджетная система Российской Федерации — это, согласно российскому законодательству, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации (региональных бюджетов), местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

41Госбюджет:сущность, структура, состояние

42Налоги: типы, эволюция. Кривая Лаффера

Экономическая сущность налогов характеризуется денежными отношениями, складывающимися у государства с юридическими и фонд. Стимулирующая (экономическая) – т.е. через налоги государство влияет на воспроизводство, сдерживая или усиливая развитие одних физическими лицами. Цель этих отношений – это мобилизация денежных средств в рассмотрении государства. Функции налогов: Фискальная – с помощью этой функции государство формирует бюджетный отраслей по сравнению с другими. Распределительная – при реализации данной функции осуществляется распределение и перераспределение доходов между отраслями и территориями страны.

Виды налогов: Прямые – устанавливаются непосредственно на доход или имущество плательщика, при этом денежные отношения возникают между государством и самим плательщиком, вносящим налог непосредственно в бюджет. Косвенные – включаются в виде надбавки в ценах товара или тарифах на услуги и оплачиваются потребителями. В данном случае субъектом налога становится продавец товара или услуги, выступающий посредником между государством и плательщиком. Прогрессивные – величина налога повышается по мере возрастания дохода. Регрессивные – по мере увеличения дохода налоговые ставки сокращаются. Пропорциональные – предусматривают единую налоговую ставку, которая устанавливается независимо от уровня дохода.

Кривая Лаффера. Вопрос о размерах критического налогообложения рассматривается многими экономистами. Исследуя связь между величиной ставки налогов и поступлениями средств в государственный бюджет, американский экономист Артур Лаффер показал, что не всегда повышение ставки налога ведет к росту налоговых поступлений. Он установил, что если налоговая ставка превышает некую объективную границу, то налоговые поступления начнут уменьшаться. Кроме того, Лаффер доказал, что один и тот же по величине доход можно получить при разных налоговых ставках.

Сущность кривой Лаффера заключается в том, что более низкая ставка налога увеличивает число объектов налогообложения привлекает к предпринимательской деятельности большее число людей. И наоборот, с ростом налоговой ставки, доходы в бюджет будут меньше, т.к. часть мелких предпринимателей разорится, а высокую налоговую ставку смогут платить только крупные предприятия фирмы (мелкие предприятия уйдут в теневую экономику, либо разорятся)

Кривая Лаффера в макроэкономике является графическим представлением зависимости государственных поступлений (R) от уровня налоговой нагрузки (t). При этом t’ представляет из себя такой уровень налоговой нагрузки, при которой бюджетные поступления максимальны. Задача фискальной политики государства — найти этот уровень. При этом, если налоговая нагрузка недостаточна (t1) — бюджет недополучает средства даже несмотря на повышенную деловую активность субъектов хозяйствования. И в то же время, если налоговая нагрузка чрезмерна (t2) — бюджет так же недополучает средства в связи с понижением деловой активности субъектов и их желания уйти в тень, дабы минимизировать налоговые платежи.

43Государственный долг

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков.

Государственный долг складывается из задолженности центрального правительства, региональных и местных органов власти, а также долгов всех корпораций с государственным участием, пропорционально доле государства в акционерном капитале последних.

Государственный долг тесно связан с понятием «государственный кредит»

Если валюта государства не является конвертируемой, то различают два типа государственного долга:

Внутренний — задолженность государства владельцам государственных ценных бумаг (ГЦБ) и иным кредиторам, выраженная в национальной валюте.

Внешний — задолженность государства другим странам, международным экономическим организациям и другим лицам, выраженная в иностранной валюте.

Погашается за счёт экспорта товаров или новых заимствований.

В случае конвертируемой валюты, все кредиторы (держатели облигаций), как внутренние, так и внешние, имеют равные права, и государственный долг на внутренний и внешний не разделяется.