- •Содержание

- •Правила техники безопасной работы в лаборатории биохимии

- •Лабораторная работа № 1 определение содержания влаги и сухих веществ

- •1.1 Определение содержания влаги методом высушивания в сушильном шкафу

- •Обработка результатов

- •Определение влаги в продуктах мясных методом высушиванием в сушильном шкафу при температуре (150±2)оС

- •Проведение испытания

- •Обработка результатов

- •1.2 Определение содержания влаги с помощью прибора «Элекс» (экспрессный метод)

- •1.3 Определение содержания сухих веществ с помощью рефрактометра

- •1.4 Пикнометрический метод определения относительной плотности и содержания растворимых сухих веществ

- •1.5 Определение массовой доли сухого вещества молока

- •Лабораторная работа №2 определение зольности и щелочности общей золы

- •2.1 Определение золы

- •2.2 Определение щелочности общей золы

- •Лабораторная работа № 3 качественные реакции на белки

- •3.1 Биуретовая реакция

- •3.2 Ксантопротеиновая реакция

- •3.3 Реакция с нингидрином

- •3.4 Реакция Миллона

- •3.5 Реакция Адамкевича

- •Реакция Фоля

- •Лабораторная работа № 4 определение содержания белка методом къельдаля

- •4.1 Сжигание

- •4.2 Отгонка

- •4.3 Титрование

- •4.4 Модификация а.М. Ермакова

- •Лабораторная работа № 5 исследование свойств простых белков

- •5.1 Выделение белков

- •5.1.1 Выделение альбуминовой фракции.

- •5.1.2 Выделение глобулиновой фракции.

- •5.1.3 Выделение склеропротеинов.

- •5.2 Осаждение белков

- •5.2.1 Высаливание белков сернокислым аммонием

- •5.2.2 Свертывание белков при нагревании

- •5.2.3Осаждение белков концентрированными минеральными кислотами

- •5.2.4 Осаждение белков органическими кислотами

- •5.2.5 Осаждение белков солями тяжелых металлов

- •5.2.6 Осаждение белков алкалоидными реактивами

- •5.2.7 Осаждение белков спиртом

- •Задания к теме

- •Проверь себя

- •Основные ферменты растительного сырья и их роль в обмене веществ

- •6.1 Определение активности каталазы

- •6.2 Проба на пероксидазу

- •7.3 Проба на фосфатазу

- •Задания к теме

- •Проверь себя

- •Лабораторная работа № 7 определение содержания редуцирующих сахаров методом бертрана

- •1,1 Мг меди соответствует х мг сахара

- •7.2 Определение массовой доли хлеба йодометрическим методом ( по гост 4288-76)

- •Лабораторная работа № 8 определение содержания сахарозы

- •Лабораторная работа № 9 определение содержания крахмала

- •Изменения крахмала

- •9.1 Определение крахмала методом Эверса в растительном сырье

- •Обработка результатов

- •9.2.1 Качественный метод определения крахмала

- •9.2.2 Определение массовой доли крахмала

- •9.3 Определение крахмала в кулинарных изделиях

- •9.3.2 Определение вложения риса

- •9.3.3 Определение манной крупы и пшеничной муки

- •10.1 Определение массовой доли декстринов

- •10.2 Определение декстринирующей способности α-амилазы

- •Лабораторная работа №11 определение содержания целлюлозы

- •Лабораторная работа № 12 определение содержания жира в пищевых продуктах

- •12.1 Определение жира методом настаивания

- •12. 2 Определение жира с помощью рефрактометра

- •Обработка результатов

- •Определение жира экстракционно-весовым

- •Обработка результатов

- •12.4 Определение содержания летучих жирных кислот (лжк) в мясе убойных животных (гост 23392-78)

- •Лабораторная работа № 13 определение содержания органических кислот

- •13.1 Определение содержания органических кислот в плодах и овощах

- •13.1 Проведение испытаний

- •13.2 Метод определения кислотности по болтушке

- •13.3 Определение концентрации водородных ионов (рН) мяса (по гост р 51478-99)

- •13.4 Определение концентрации водородных ионов (рН) яичных продуктов

- •13.6 Определение общей (титруемой) кислотности в кулинарных и мучных кулинарных изделиях

- •Лабораторная работа № 14 качественные реакции на витамины

- •14.1 Качественная реакция на витамин в2

- •14.2 Качественные реакции на витамин а

- •14.3 Качественные реакции на витамин д

- •14.4 Качественные реакции на витамин е

- •14.5 Качественная реакция на витамин в1

- •14.6 Качественная реакция на витамин рр

- •14.7 Качественные реакция на витамин р

- •14.8 Определение содержания аскорбиновой кислоты

- •14.9 Определение содержания каротиноиидов

- •13.10 Определение содержания витамина к

- •Список литературы

5.2.7 Осаждение белков спиртом

В пробирку наливают 1-1,5 см3 раствора белка и добавляют немного кристаллического хлористого натрия. Приливают постепенно туда же 5-6 см3 этилового спирта. Выпадает хлопьевидный осадок белка вследствие дегидратации белковых молекул при добавлении спирта.

Задания к работе

Записать результаты реакций осаждения белков при действии органических и неорганических осадителей в виде таблицы 5.1.

Таблица 5.1

Название групп осадителей |

Используемые реактивы и химические вещества |

Характер и цвет осадка |

Чем обусловлена реакция |

|

|

|

|

Контрольные вопросы

Наличие каких функциональных групп обуславливает взаимодействие белка с солями тяжелых металлов?

Какие изменения происходят в структуре белка при нагревании? Меняется ли его первичная структура?

Как называется процесс свертывания белков ? Почему свернувшийся белок не растворяется в воде?

4. Что наблюдается при добавлении к белку гидроксида натрия и кислоты?

5. Чем может быть вызвана денатурация белков?

6. От чего зависит заряд белка в водном растворе?

7. Какие реактивы осаждают белки необратимо?

Задания к теме

Выберите правильно парные сочетания ключевых слов и смысловых предложений.

А. Нативный белок. |

а) вещество, ослабляющее взаимодействие белковых молекул с другими макромолекулами; |

Б. Денатурированный белок. |

б) один из методов очистки белка; |

В. Детергент. |

в) индивидуальный белок; |

Г. Электродиализ. |

г) белок, с присущим ему в естественном состоянии свойствами; |

Д. Гомогенный белок. |

д) белок, потерявший природные свойства. |

2.Выберите правильно парные сочетания ключевых слов и смысловых завершающих предложений.

А) Альбумины. |

а) хорошо растворимы в воде; |

Б) Протамины. |

б) содержит не менее 30 % основных аминокислот; |

В) Глобулины. |

в) растворяются в 70-80% спирте; |

Г) Гистон. |

г) не растворяются в воде и солевых растворах умеренных концентраций; |

Д) Проламины. |

д) содержит 80-90% аргинина. |

3.Что такое первичная структура белка?

А) Последовательность аминокислотных остатков в полипептидной цепи;

Б) Полинуклеотидная цепь;

В)Макромолекула, состоящая из отдельных полипептидных цепей;

Г)Трехмерная конфигурация закрученной спирали.

4. Какую качественную реакцию дают все белки?

А)Ксантопротеиновая;

Б)Серебряного зеркала;

В)Фелинга;

Г)Нингидриновая.

5. Какую функцию не выполняют белки в организме животных?

А)Транспортную;

Б)Резервную;

В)Структурную;

Г)Регуляторную.

6. Какие связи не участвуют в образовании третичной структуры?

А)Водородные;

Б)Гидрофобные;

В)Сложноэфирные;

Г)Дисульфидные.

Проверь себя

Белки-биополимеры, мономерами которых являются:

а) амины; б) β-аминокислоты; в) α-аминокислоты; г) амиды карбоновых кислот.

2. В белках аминокислоты связаны: а) сложноэфирными; б) водородными; в) пептидными; г) гликозидными связями.

3. В изоэлектрической точке пептиды имеют заряд: а) отрицательный; б) положительный; в) нулевой.

4. Между остатками треонина и глутамина при формировании третичной структуры белка возникает связь: а) оинная; б) ковалентная; в) дисульфидная; г) водородная.

Лабораторная работа № 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ

АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ МЯСНЫХ И РЫБНЫХ

КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Продолжительность работы 4 часа.

Цель работы: исследование активности каталазы в различных растительных объектах и влияния сульфитации на активность каталазы и оценка качества тепловой обработки мясных изделий.

Теоретические положения

Ферментами (энзимами) называют белковые вещества, образующиеся в клетках и тканях организма, обладающие каталитической активностью, способные ускорять протекание химических реакций. Каждый фермент катализирует только одну химическую реакцию. При этом сам фермент разрушается в незначительной степени. Скорость ферментативной реакции зависит от количества и активности фермента, концентрации субстрата, рН и состава раствора, температуры, присутствия активаторов и ингибиторов. Таким образом, ферменты – это биологические катализаторы. Катализ может быть положительным (ускорение реакции) или отрицательным (замедление реакции).

Впервые фермент был открыт в 1814 г. профессором Петербургской академии Кирхгофом. В настоящее время известно более 3000 ферментов.

Ферменты бывают простыми белками (протеинами) и сложными (протеидами). Их молекулярная масса колеблется в широких пределах от 12·103 до 10·106 Да. Ферменты называют по тому веществу, на которое они действуют, прибавляя к корню «аза» – липаза, лактаза, пептидаза.

С точки зрения локализации ферменты подразделяют на внеклеточные и внутриклеточные. Внеклеточные ферменты выделяются клеткой во внешнюю среду. Многие из них синтезируются микроорганизмами и вызывают расщепление биополимеров. Внутриклеточные ферменты локализованы либо в клеточных органеллах, либо в комплексе с надмолекулярными структурами. Установлено, что в ядре клетки локализованы ферменты, принимающие участие в синтезе РНК и ДНК; с митохондриями связаны ферменты окисления жирных кислот, продуктов распада углеводов; в лизосомах содержатся ферменты гидролиза; с рибосомами связаны ферменты белкового синтеза [Жеребцов].

Так, например разные мышцы в зависимости от функциональных особенностей отличаются концентрацией ферментов. Красные мышцы содержат больше всего митохондрий по сравнению с белыми и отличаются высокой активностью окислительных ферментов [Данилова].

Многим ферментам для эффективной работы требуются те или иные небелковые компоненты, называемые кофакторами. Кофакторы подразделяются на три типа: неорганические ионы, простетические группы и коферменты.

Неорганические ионы (активаторы ферментов) заставляют молекулы фермента или субстрата принять форму, способствующую образованию фермент-субстратного комплекса. Так, например, активность амилазы слюны повышается в присутствии хлорид-ионов.

Если кофактор прочно связан с ферментом и остается в этом связанном состоянии постоянно, то его называют простетической группой (от греч. prostheke - добавление), роль, которой играют органические молекулы.

Коферменты – это органические молекулы (небелковые вещества), легко отделяющиеся от белковой части фермента и способные существовать самостоятельно. Коферментами могут быть металлы, витамины В1, В2, В6, РР, биотин, пантотеновая кислота и др. соединения. Не могут синтезироваться организмом человека и животных. Коферменты термостабильны, а белковая часть – апофермент – термолабильна и легко денатурирует при определенных внешних воздействиях.

От обычных функциональных белков ферменты отличает то, что на поверхности белковой глобулы у них располагается активный центр. Это участок, образованный из (рисунок 6.1) различных аминокислотных остатков, собранных из различных областей полипептидной цепи, где происходит связывание и превращение субстрата. При этом субстратом называется химическое соединение, претерпевающее изменение в ходе каталитического процесса. Кроме активного центра, у некоторых ферментов имеется еще и регуляторный участок. По размерам белковая глобула фермента превышает в несколько раз размеры субстрата.

В активном центре фермента могут

располагаться аминокислотные остатки,

содержащие различные функциональные

группы, которые принимают участие в

каталитическом процессе.

активном центре фермента могут

располагаться аминокислотные остатки,

содержащие различные функциональные

группы, которые принимают участие в

каталитическом процессе.

Рисунок 6.1 – Активный центр и регуляторный участка на поверхности белковой глобулы фермента

Условно активный центр фермента можно разделить на два участка: сорбционный, функциональные группы которого отвечают за связывание субстрата в активном центре фермента, и каталитический, в котором происходит превращение субстрата. Размер активного центра фермента, определяется размером субстрата (гипотеза «ключа и замка» - субстрат – ключ, фермент – замок, предложенная в 1890 г. Фишером). Константа, характеризующая эффективность превращения субстрата в активном центре фермента называется каталитической (kkat), а константа, определяющая сродство субстрата к ферменту – константа связывания (KS ≈ Km). Действие эффектов (активаторов и ингибиторов) определяют с помощью константы активирования (Ка) и ингибирования (Кi).

Известны различные низкомолекулярные соединения, которые могут снижать скорость ферментативных реакций. Такие соединения называются ингибиторами ферментов. Важно понимать, что ингибирование – это один из нормальных способов регулирования активности ферментов. Ингибирование бывает конкурентным и неконкурентным (обратимым и необратимым).

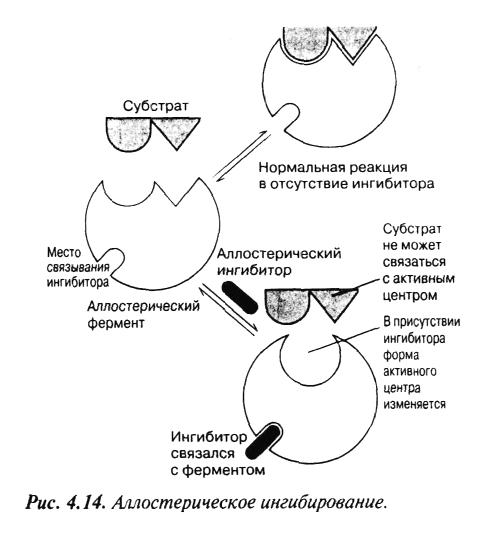

О дин

из самых обычных способов регуляции

метаболических путей – это регуляция

с помощью аллостерических ферментов

(рисунок 6.2). Аллостерическими называют

ферменты, действие которых связано с

изменением формы (allos –

иной, другой; stereos – форма).

дин

из самых обычных способов регуляции

метаболических путей – это регуляция

с помощью аллостерических ферментов

(рисунок 6.2). Аллостерическими называют

ферменты, действие которых связано с

изменением формы (allos –

иной, другой; stereos – форма).

Рисунок 6.2 – Аллостерическое ингибирование

Особенностью любого фермента является то, что он воздействует на определенные функциональные группировки и способен на определенную химическую реакцию. При этом из массы окружающих веществ он должен выбрать одно, с которым фермент будет каким-либо образом взаимодействовать. Ферментативная реакция делится на несколько этапов (рисунок 6.3):

В окружающей среде фермент отыскивает нужное ему вещество.

Фермент присоединяет к себе найденное вещество и воздействует на него. Происходит образование комплекса фермент-субстрат.

Происходит отторжение в окружающую среду присоединенного вещества, но видоизмененного.

Рисунок 6.3 – Схема ферментативной реакции

В 1959 г. Кошланд предложил новую гипотезу, получившую название гипотеза «индуцированного соответствия». На основе имеющихся данных, он заключил, что субстрат, соединяясь с ферментом, вызывает какие-то изменения в структуре его активного центра. Аминокислотные остатки, составляющие активный центр фермента, принимают определенную форму, которая дает возможность ферменту наиболее эффективным образом выполнять свою функцию. Подходящей аналогией в этом случае может служить перчатка, которая при надевании на руку соответствующим образом изменяет свою форму.

Активность фермента зависит от природы и концентрации фермента и субстрата, межсубъединичных взаимодействий белковых глобул (для ферментов с четвертичной структурой), состава раствора, природы растворителя, ионной силы раствора, рН среды, присутствия ингибиторов и активаторов, температуры, давления, УФ-облучения, рентгеновского излучения и др.

Активность ферментов выражают в стандартных единицах Е, которые соответствуют количеству фермента, катализирующего превращение субстрата со скоростью 1 мкмоль в 1 мин при стандартных условиях. Более новая единица – катал (кат), соответствующая количеству фермента, катализирующего превращение субстрата со скоростью 1 моль в 1 с (1 кат = 6∙107 Е).