- •Макроэкономика. Краткий конспект лекций

- •Тема 1. Введение в макроэкономику

- •Тема 2. Метрология макроэкономических процессов

- •Лекция 2 Тема 3. Национальный рынок и его равновесие

- •Тема 4. Макроэкономическая динамика

- •Тема 5. Макроэкономическая политика в открытой экономике

- •Лекция 1.

- •Тема 1. Введение в макроэкономику

- •1.1. Предмет и метод макроэкономики

- •Основные проблемы, ключевые понятия и показатели

- •1.3. Основные макроэкономические модели и взаимосвязи

- •2.2. Основные макроэкономические показатели

- •Тема 2. Метрология макроэкономических процессов

- •2. 3. Методы расчета внп

- •Два способа исчисления внп:

- •2.2. Реальный и номинальный ввп

- •2.3. Принципы построения и расчет показателей в снс

- •Лекция 2

- •Тема 3. Национальный рынок и его равновесие

- •3.1 Обзор экономических циклов

- •3.2 Проблема безработицы

- •3.3 Инфляция: механизм, причины, последствия

- •4.2 Совокупный спрос

- •3.6 Совокупное предложение

- •3.7. Резкие изменения совокупного спроса и совокупного предложения

- •3.8. Производство товаров и услуг

- •Постоянная отдача от масштаба означает, что относительный прирост всех факторов производства на одну и ту же величину приводит к относительному приросту выпускаемой продукции на ту же самую величину:

- •3.9. Распределение национального дохода по факторам производства

- •3.10. Функция Кобба–Дугласа (Douglas function)

- •3.11. Потребление, инвестиции и государственные закупки

- •3.12. Равновесие и ставка процента

- •Лекция 3. Продолжение темы 3.

- •3.13. Понятие денег, функции и виды денег

- •Виды денег:

- •3.14 Денежные агрегаты

- •3.15. Количественная теория денег

- •3.16. Реальная и номинальная ставки процента

- •3.17. Спрос и предложение на денежном рынке

- •3.18 Центральный банк и денежная система

- •Функции Центрального Банка.

- •3.19. Создание денег банками

- •3.20. Общественные издержки инфляции

- •3.21. Классическая дихотомия

- •3.22. Рынок товаров и кривая is. «Кейнсианский крест»

- •3.23. Кривая lm. Выведение кривой lm

- •7.3 Равновесие на рынке товаров и денег в модели is-lm. Равновесие в краткосрочном периоде

- •Тема 4. Макроэкономическая динамика

- •4.1 Понятие, показатели, факторы и типы экономического роста

- •4.2 Преимущества и издержки экономического роста

- •4.3 Экономический цикл, его фазы, причины и показатели

- •Тема 5. Макроэкономическая политика в открытой экономике

3.3 Инфляция: механизм, причины, последствия

Инфляция – обесценение денег, происходящее из-за того, что в экономике их становится больше, чем нужно. По мере нарастания инфляции деньгам все труднее выполнять свои функции, обслуживать обращение товаров и услуг, платежные операции и т.п.

Инфляция определяется как рост совокупного уровня цен. Индекс потребительских цен (CPI) определяется исходя из цены рыночной корзины товаров и услуг, которая представляет собой покупки типичной городской семьи. Корзина включает определение количества товаров и услуг свыше 250 различных наименований, как расходы на жилье, транспортные средства, еда и напитки, предметы гардероба и их ремонт, медицинское обслуживание, развлечения и прочие.

CPI = |

Стоимость потребительской корзины в текущем году |

× 100 |

Стоимость потребительской корзины в прошлом году |

Другой часто используемый показатель – темп инфляции – это темп прироста среднего уровня цен, выражающийся в его увеличении или уменьшении в процентах за период (обычно за год).

-

Темп инфляции =

CPI в текущем году – CPI в прошлом году

× 100

CPI в прошлом году

Темп инфляции определяется обычно за год, но рассчитываются темпы инфляции и за более короткие периоды (месяцы и кварталы) или более длинные периоды (десятилетия).

Анализируя темпы инфляции, можно выделить следующие три особенности.

инфляция наблюдается каждый год и месяц.

темпы инфляции значительно колеблются.

цены могут не только расти, но и падать.

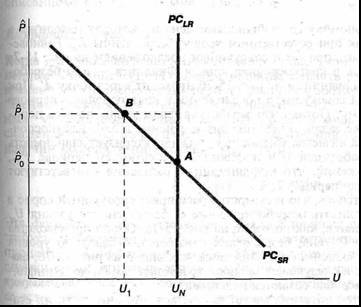

Как показывает практика, существует тесная обратная связь между инфляцией и безработицей. Наблюдаются периоды времени, в течение которых сокращение безработицы сопровождается увеличением инфляции. Поэтому инфляцию рассматривают как альтернативу безработице. Эту альтернативную зависимость называют кривой Филипса, предложенной в 1950-х годах великобританским профессором А.В.Филипсом. Кривая Филипса показывает обратную взаимосвязь между темпами инфляции и нормой безработицы. Чем выше темпы инфляции, тем ниже доля безработных. За каждый процент снижения безработицы ниже естественного уровня страна платит увеличением инфляции на какой-то % в следующем периоде. Принцип ускорения породил другое название естественного уровня безработицы – уровень безработицы, не ускоряющий инфляцию (NAIRU), так как ниже этого уровня безработицы инфляция набирает темпы, а выше него — замедляется.

Принцип ускорения подводит нас к важному выводу: политики могут выбрать перманентно низкий уровень безработицы ценой смещения темпов инфляции к более высокому, но стабильному уровню.

|

Глядя на краткосрочную кривую Филлипса на рис. 3.2 (-РСSR), они уверовали в то, что можно непрерывно двигаться из точки А в точку В, т.е. смириться с высокой инфляцией ради перманентно низкого уровня безработицы. Например, как им казалось, можно заставить экономику функционировать при уровне безработицы 5%, а инфляции — 1%, или соответственно 4 и 2%, или 3 и 3%. Однако принцип ускорения говорит нам, что в длительной перспективе такой компромисс невозможен. Если удерживать безработицу ниже ее естественного уровня, инфляция будет не только высокой – она начнет расти. Когда безработица выше естественного уровня, инфляция стабильно снижается. В длительной перспективе дилемма "инфляция — безработица " не возникает. Со стабильным уровнем инфляции совместим только естественный уровень безработицы. Более того, последний совмещается с любым стабильным уровнем инфляции. Поэтому долгосрочная кривая Филлипса (PCLR) — это вертикальная прямая. Иначе говоря, не имеет значения, каков уровень инфляции, — уровень безработицы должен всегда возвращаться к естественному уровню. |

Кривая Филипса представляет компромисс между инфляцией и безработицей. Государственные деятели могут снизить уровень безработицы, расширяя совокупный спрос. Но возникающая при этом напряженность на рынках труда и товаров будет способствовать повышению заработной платы и росту цен, а, следовательно, и росту инфляции.

Экономисты различают два типа инфляции: Первый тип – инфляция спроса, когда изменения в уровне цен объясняются избыточным совокупным спросом. Суть инфляции спроса можно объяснить одной фразой: “Слишком много денег охотится за слишком малым количеством товаров”. Второй тип – инфляция, вызванная ростом издержек производства, или уменьшением совокупного предложения. Повышение издержек на единицу продукции в экономике сокращает прибыли и объем продукции, который фирмы готовы предложить при существующем уровне цен. В результате уменьшается предложение товаров и услуг в масштабе всей экономики. Это уменьшение предложения, в свою очередь, повышает уровень цен. Источники этого типа инфляции - это увеличение номинальной зарплаты, рост цен на сырье и энергию, нарушение механизма предложения.

Инфляция оказывает влияние на перераспределение доходов. Изменение реального дохода можно приблизительно выразить следующей простой формулой: Изменение реального дохода, % = изменение номинального дохода, % – изменения в уровне цен, %

Например, инфляция снижает покупательную способность тенге: реальный доход или уровень жизни снизится только в том случае, если номинальный доход будет отставать от инфляции.

Однако, инфляция по-разному влияет на перераспределение доходов в зависимости от того, является ли она ожидаемой или непредвиденной. В случае ожидаемой инфляции получатель дохода может принять меры, чтобы предотвратить или уменьшить негативные последствия инфляции, которые в противном случае отразятся на его реальном доходе.

Из выявленного нами различия между номинальными и реальными доходами ясно, что инфляция наказывает людей, которые получают относительно фиксированные номинальные доходы. Люди, живущие на нефиксированные доходы, могут выиграть от инфляции. С ростом цен реальная стоимость, или покупательная способность, сбережений, отложенных на черный день, уменьшится. Инфляция также перераспределяет доходы между дебиторами и кредиторами – непредвиденная инфляция приносит выгоду дебиторам (получателям ссуды) за счет кредиторов (ссудодателей).

Последствия инфляции в сфере распределения доходов были бы не такими тяжелыми и даже устранимыми, если бы люди могли предвидеть инфляцию и иметь возможность скорректировать свои номинальные доходы с учетом предстоящих изменений в уровне цен.

Некоторые экономисты боятся, что умеренная, ползучая инфляция, которая сначала может сопутствовать оживлению экономики, потом превратится в более жестокую гиперинфляцию. Этим термином обозначаются чрезвычайно быстрые темпы роста инфляции, которая оказывает разрушительной воздействие на объем национального производства и занятость.

Дело в том, что, когда цены медленно, но постоянно растут, население и предприятия готовятся к их дальнейшему повышению. В результате повышения цен стоимость жизни увеличивается, рабочие вновь требуют существенного повышения зарплаты. Конечным результатом является кумулятивная инфляционная спираль зарплаты и цен. Зарплата и повышение цен подкармливают друг друга, и это помогает ползучей инфляции перейти в галопирующую.

Считается, что кроме разрушительных последствий для перераспределения доходов гиперинфляция может ускорить экономический крах – усилия направляются не на производственную, а спекулятивную деятельность. Предприятиям становится всё более и более выгодным накапливать готовую продукцию в предвидении будущего повышения цен. Но несоответствие количества готовой продукции спросу на них ведёт к усилению инфляционного давления. Вместо того, чтобы вкладывать капитал в инвестиционные товары, производители, защищаясь от инфляции, приобретают непроизводительные материальные ценности – ювелирные изделия, драгоценные металлы, недвижимость и т.д.

В чрезвычайной ситуации, когда цены подскакивают резко и не равномерно, нормальные экономические отношения разрушаются. Владельцы предприятий, не знают, какую цену на товары надо назначать. А потребители не знают, какую цену надо платить. Кредитора стараются избегать своих должников, чтобы не получать возвращенный долг в дешевых деньгах. Деньги, фактически, теряют цену и перестают выполнять свои функции в качестве меры стоимости средства обмена. Производство и обмен со скрипом двигаются к остановке, и в конечном итоге может наступить экономический, социальный и, очень возможно, политический хаос. Гиперинфляция ускоряет финансовый крах, депрессию и общественно-политические беспорядки.

Шоки предложения, такие как неожиданное изменение цен на сырье и материалы (например, рост мировых цен на нефть), приводят к изменению уровня издержек производства в экономике и, следовательно, в случае роста издержек — к ускорению инфляции, которая получила название инфляции издержек.

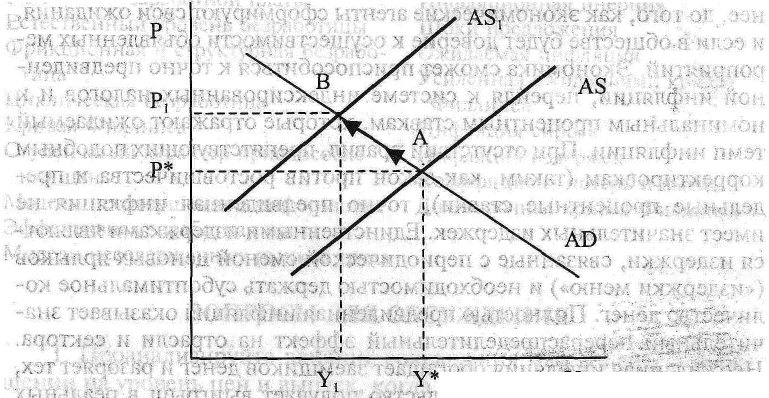

Негативные шоки предложения приводят к сдвигу вверх кривой Филлипса и кривой AS влево-вверх, что свидетельствует об одновременном росте цен, безработицы и снижении объемов выпуска (рис. 3.4). Такое положение, когда инфляция дополняется застоем (стагнацией) или спадом в реальном секторе с высоким уровнем безработицы, принято называть стагфляцией.

Для того, чтобы справиться с негативными последствиями и обуздать инфляцию, правительство может компенсировать шоки за счет сокращения совокупного спроса (дефляционная политика)

Рисунок 3.4 - Эффект воздействия негативного шока на совокупное предложение

Для количественной оценки эффективности борьбы с инфляцией используется так называемый коэффициент потерь и результата (выгод) в борьбе с инфляцией. Он показывает, сколько процентов реального годового объема выпуска необходимо принести в жертву, чтобы снизить инфляцию на один процентный пункт. Показатель, как правило, оценивается соотношением около пяти к одному, то есть для снижения инфляции на 1 процентный пункт необходимо пожертвовать 5% годового ВВП. Соотношение потерь может быть также выражено через безработицу. Закон Оукена гласит, что изменение уровня безработицы на 1 процентный пункт приводит к изменению ВВП на 2 процентных пункта. Отсюда сокращение инфляции на 1 процентный пункт требует около 2,5 процентных пунктов в год циклической безработицы.

Большинство экономистов считает, что коренные различия в характере развития экономики в краткосрочном и в долгосрочном периодах связаны с различной динамикой цен. В долгосрочном периоде цены обладают достаточной гибкостью, и поэтому они реагируют на изменения спроса и предложения. Однако в краткосрочном периоде цены на многие товары являются "застывшими" на каком-то определенном уровне.

В соответствии с классической моделью, достоверно описывающей долгосрочный период (с чем согласны почти все экономисты), размеры предложения денег влияют на номинальные показатели, т.е. показатели в денежном выражении, но не на реальные показатели. Такой принципиальный подход известен как классическая дихотомия. Поэтому в долгосрочном плане 5%-ное снижение предложения денег приведет к снижению цен на все товары (включая номинальную заработную плату) на 5%, в то время как реальная заработная плата, уровень безработицы и объем производства остаются неизменными.

Однако в краткосрочном периоде цены на многие товары не реагируют на изменения в денежной политике. Из-за негибкости цен краткосрочные последствия изменений предложения денег отличны от долгосрочных.

Рисунок

3.3 - Кривая Филлипса в краткосрочном

и долгосрочном периодах

Рисунок

3.3 - Кривая Филлипса в краткосрочном

и долгосрочном периодах