Глава 4

НЕОЛИТ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О НЕОЛИТЕ

Неолит (новый каменный век) Западной Сибири охватывает период с VI по начало III тыс. до н.э. К этому времени люди, проживавшие в Западной Сибири, научились изготавливать керамику - глиняную посуду. Однако керамические сосуды и шлифованные изделия из камня на территории Евразии известны с очень древнего времени. Так, на некоторых памятниках юга Китая, датируемых 16-9 тыс. л.н., обнаружена керамика и полированные каменные орудия. На территории Западно-Сибирской равнины в это время еще ни того, ни другого не было. Поэтому эпоху неолита необходимо рассматривать не как единый хронологический этап, а как стадию социально-экономического развития, которой население разных регионов Евразии достигало в различное время.

В результате появления керамической посуды резко расширился пищевой ассортимент людей за счет качественно новых продуктов питания, ведь ряд продуктов человеку можно употреблять только в вареном виде. Шлифованные каменные орудия (топоры и долота) были во много раз производительней орудий эпохи палеолита и мезолита. При помощи шлифованных топоров можно было довольно быстро рубить деревья и сооружать жилища. В результате люди стали активно продвигаться на таежную территорию. При помощи шлифованного долота стало возможным достаточно быстро и надежно изготавливать лодки, тем самым овладевать водной стихией. В эпоху неолита стали четко видны преимущества лука со стрелами, изобретенного еще в мезолите. Скорость полета стрелы во многом выше скорости полета копья. К тому же за счет улучшения конструкции лука увеличилось расстояние, на котором стрелы достигали добычу; стрельба стала прицельной.

Климат в это время был сходен с современным, но немного суше и теплее. Это время климатического оптимума. Происходило дальнейшее освоение человеком территории Западно-Сибирской равнины. Если раньше в основном была заселена полоса, примыкающая к Уралу, то к концу неолита оказалась заселенной вся территория Западно-Сибирской равнины. Люди занимались присваивающими видами хозяйства - охотой и рыбной ловлей со специализацией, зависящей от географических условий. Так, по берегам озер и небольших рек основным продуктом питания была рыба, в остальных местах - дичь и тица. Рыбная ловля способствовала формированию оседлого образа жизни. Как и в эпоху мезолита, озера и реки были богаты рыбой, что способствовало жизни на одном месте. Охотники же были вынуждены в поисках добычи менять места своего проживания. Быт оседлых рыболовов способствовал сохранению преемственности между поколениями, развитию и сохранению культурных традиций, т.е. был прогрессивнее, чем быт охотников. Не случайно исследователи проводят параллели между занятием рыбной ловлей и земледелием, с одной стороны, и охотой и скотоводством - с другой. Быт охотников был сходен с бытом передвигающихся в поисках корма скотоводов.

НЕОЛИТ ПРИТОБОЛЬЯ

Западная часть Западно-Сибирской равнины -Притоболье - в своем историческом развитии тесно связана со Средним Зауральем. Неолитические памятники Среднего Зауралья В.Т. Ковалева разделила на две хронологические группы: ранненеолитические и поздненеолитические.

Различные неолитические памятники сплошь покрывают берега Андреевского озера под г. Тюмень. Здесь население жило на одном месте не только десятками, но и сотнями лет. Эти памятники относятся к различным культурным традициям неолита и энеолита. Проведенные здесь раскопки выявили жилища, крыша которых покоилась на каркасе из вертикальных опор. Дома были деревянными, углубленными в землю. В центре находился костер, дававший тепло, на котором также готовили пищу. На Андреевском острове обнаружен могильник с разновременными погребениями, в том числе и неолитическими, но они пока мало изучены.

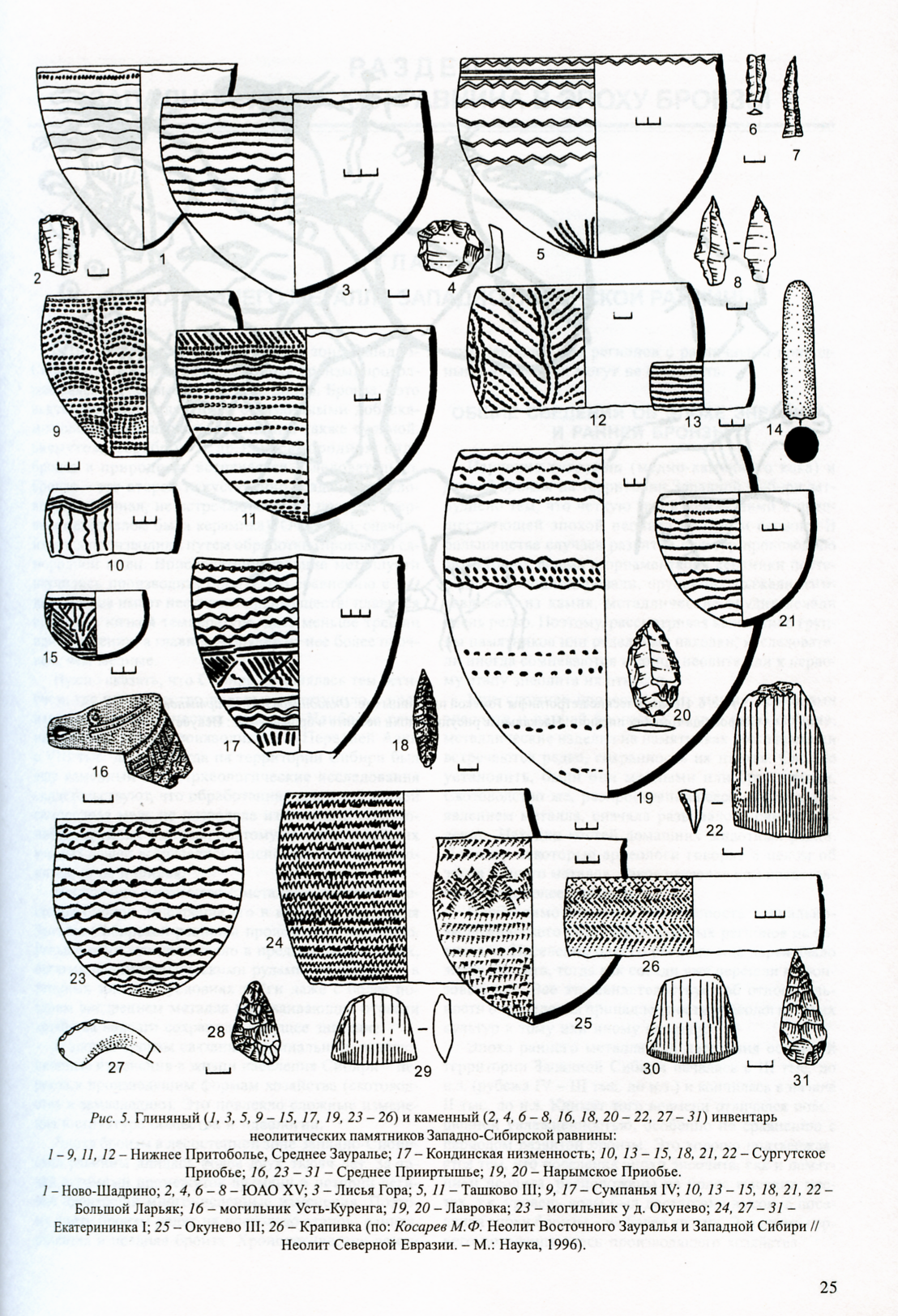

В настоящее время на основании изучения форм и орнаментации керамики в неолите Притоболья выделены сосновоостровская, кошкинская и боборыкинская археологические культуры.

По мнению ряда исследователей, сосновоостровская традиция украшения посуды является более древней и восходит к потомкам мезолитического населения. Сосновоостровская керамика имеет полуяйцевидную форму, округлые наплывы на внутренней стороне венчиков и ямки, нанесенные на внутреннюю и внешнюю стороны. В орнаментации посуды преобладает гребенчатая техника нанесения узора на всю поверхность сосуда, включая дно. Элемента-

19

ми орнамента являются наклонные линии гребенки, гребенчатая «качалка», зигзаги, горизонтальные и вертикальные оттиски гребенчатого штампа.

С сосновоостровскими комплексами в Притоболье сосуществуют памятники кошкинского типа. Радиоуглеродные даты из слоев их поселений относятся к V тыс. до н.э. Кошкинскую посуду по форме можно разделить на остро- и круглодонную, реже встречаются плоскодонные сосуды. Орнамент выполнен в технике прочерчивания и отступания; он сильно разряжен. Большинство элементов орнамента составляют волнистые горизонтальные и вертикальные линии. Носители кошкинских орнаментальных традиций дожили в Нижнем Притоболье до IV тыс. до н.э., вступая в контакты с боборыкинским населением.

Боборыкинская группа, получившая название по поселению Боборыкино II, насчитывает несколько десятков памятников. Большая их часть расположена в бассейне р. Исети и Нижнем Притоболье. Они датированы временем от середины IV до начала III тыс. до н.э. Боборыкинская культура была пришлой с юга (вероятно, из Северного и Северо-Восточного Прикаспия). Она распространилась на территории Притоболья, уже занятого иным населением. Известны случаи, когда сосновоостровское жилище оказывалось перерезанным более поздними боборыкинскими ямами.

Посуда боборыкинской культуры разделяется на три основные группы: остродонная, баночная и плоскодонная. Узоры выполнены прочерчиванием, отступающей палочкой и ямочными вдавлениями. Как правило, орнамент располагался в верхней и придонной зонах. При этом горшки украшали сравнительно бедно, а остродонные сосуды - значительно богаче.

Местное и пришлое население вначале не смешивались между собой. Позднее они стали перенимать друг у друга традиции, что хорошо прослеживается на материале керамических комплексов.

НЕОЛИТ

ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

На этой территории исследованы неолитические памятники двух культур - среднеиртышской и верхнеобской.

Среднеиртышская культура представлена целым рядом памятников (около 40 поселений и несколько могильников). Она сложилась в результате слияния местных неолитических племен урало-западносибирской общности и пришлого с запада (из Предуралья) населения, имевшего керамику с ямочно-гребенчатой орнаментацией. Второе название - екатерининская - эта культура получила по Екатерининской стоянке близ г. Тары. Впрочем, некоторые исследователи считают, что существовал отдельный екатерининский этап среднеиртышской культуры. Для этой культуры характерна своеобразная керамика - яйцевидные и полушаровидные сосуды большого диаметра. Поверхность сосудов сплошь покрыта зональным орнаментом в виде оттисков шагающей и простой гребенки, ямок и наколов, которые образуют прямые и косые линии, горизонтальную волну и т.д.

Поселения расположены по Иртышу, его притокам и на берегах озер. Люди для поселения чаще всего выбирали место у впадения в Иртыш его притока. В таких местах дольше не замерзала вода, поэтому они были особенно богаты кормом для рыбы. Б.А. Коников приводит свидетельства XIX в. о том, что в таких местах рыба скапливалась огромными массами.

При раскопках поселений обнаружены жилища. Площадь некоторых из них достигала 200 м2. Наиболее крупное из исследованных поселений - Омская стоянка. На ней выявлены прямоугольные полуземлянки с земляным полом. Каменные орудия изготовлены в основном из местного кварцита, но встречаются и изделия из качественного камня (кремня, яшмы, хрусталя и т.д.), который привозили из Казахстана, с Урала и юго-западных отрогов Алтая. Встречены скопления рыбьих костей и рыбьей чешуи. Многочисленные кости животных (лося, косули, зайца и др.) говорят о том, что население, помимо рыбной ловли, занималось и охотой.

Окуневский неолитический могильник находится на р. Таре, у с. Окунево, в урочище Татарский увал, поэтому в литературе его часто называют «могильник на Татарском увале». Здесь обнаружены могилы позднего неолита - ранней бронзы. Подробнее об этом памятнике мы остановимся в разделе о раннем металле.

Интересен могильник Усть-Куренга на правом притоке Иртыша - р. Шиш. Среди его материалов -подвески из клыков кабана, каменный топор и две плоские скульптуры, изображающие головы грызунов (наиболее вероятно, бобров). Они выполнены из темно-зеленого сланца и тщательно отшлифованы.

Следующий могильник находится на площади Омской стоянки. Скорее всего, он возник, когда люди уже покинули поселение. Сохранились лишь два не потревоженных погребения, расположенных друг над другом. Скелеты лежали на спине, головами на север, перпендикулярно течению реки. Это были европеоиды с некоторой монголоидной примесью. Необходимо отметить, что В.И. Молодин относит памятник Усть-Куренга к верхнеобской неолитической культуре.

Верхнеобская неолитическая культура открыта под г. Томском В.И. Матющенко. В Новосибирском Приобье ее исследовал В.И. Молодин, поэтому при изложении основных особенностей этой культуры нами использована его точка зрения.

Верхнеобская неолитическая культура была распространена к востоку от среднеиртышской культуры. Носители этой культуры жили в восточной части Барабы и Верхнем Приобье. Памятники представляют собой поселения и могильники. За длительное время своего существования верхнеобская культура прошла несколько этапов развития. Их отличают по форме и орнаментации керамики и технике изготовления кремневых орудий.

Расцвет неолита Верхнего Приобья связан с завьяловским этапом (назван по поселениям Завьяло-во-2 и -8 у с. Завьялове Искитимского района Новосибирской области). Поселения оказались полнос-

20

тью затоплены водами Новосибирского водохранилища. Вода размыла песок, и на дне около берегов остались скопления кремневых орудий и обломки сосудов. Раскопки здесь не производились, так как поселения не сохранились. Велись только сборы материала на берегу во время спада воды. Обнаруженная керамика представлена в основном обломками круглодонных сосудов, но встречаются и остатки сосудов с плоским или уплощенным дном. Орнамент наносился прочерчиванием или накалыванием штампа. Часты оттиски гребенки. Позже ведущей техникой исполнения стал отступающий штамп. Волнообразные или прямые линии могли образовывать взаимопроникающие геометрические фигуры. Многие сосуды имели ярко-красный оттенок. Раскопки на поселениях показали, что среди них имелись стойбища с наземными, легко сооружаемыми жилищами (памятник Козловка в Венгеровском районе Новосибирской обл.) и длительно бытовавшими полуземлянками.

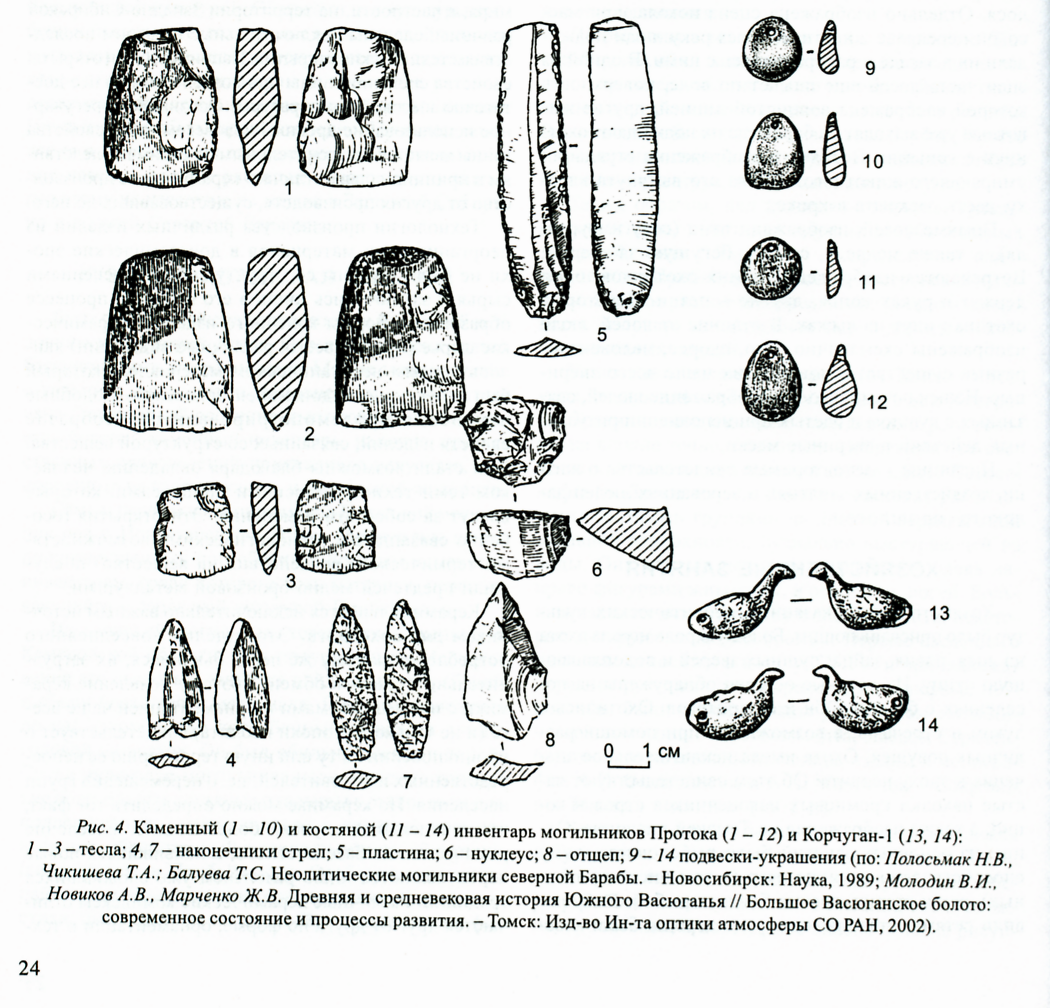

Особый интерес вызывает могильник Протока в Кыштовском районе Новосибирской области. Он состоял из 9 курганных насыпей эпохи раннего железа. Однако под одной из них было выявлено 14 неолитических погребений, в которых захоронено 26 человек. Кости их были перемещены, отдельные части скелета отсутствовали. Видимо, погребения были вторичными: покойников вначале сохраняли в открытом месте, возможно, зимой, когда трудно было рыть мерзлую землю. Часть костей могли растащить животные. Потом скелеты перезахоранивали группами до 8 человек, укладывая их головами на северо-запад.

Выявлено 11 бескурганных погребений. Могильные ямы были неглубокими. Сопроводительный инвентарь включал сосуды, подвески, украшавшие одежду, каменные и костяные орудия труда. Особый интерес вызывают целые сосуды. Их орнамент представляет собой художественное произведение, особенна если рассматривать сосуд со стороны дна. Аналогичный сосуд найден и на могильнике Сопка-2 недалеко от с. Венгерово. Его орнаментация также может считаться произведением прикладного искусства. Н.В, Полосьмак, исследователь могильника Протока, отнесла могильник к среднеиртышской культуре. Однако в настоящее время В.И. Молодин говорит о нем, как о памятнике верхнеобской неолитической культуры.

В непосредственной близости от могильника Протока В.И. Молодин обнаружил и исследовал еще один неолитический некрополь - Корчуган I. Это разновременный комплекс памятников. Поселение эпохи поздней бронзы перекрывает захоронения более древнего грунтового могильника ранней бронзы и неолита. К неолитическому времени относятся три погребения могильника Корчуган I . Несмотря на небольшое количество погребений, отметим некоторые черты погребальной обрядности неолитического комплекса Корчуган I.

Могильные ямы имеют либо незначительную глубину в материке, либо не перерезают его, что характерно для большинства неолитических погребений лесной и лесостепной зоны Евразии.

Погребение осуществлялось по обряду трупоположения с ориентацией головы на север или северо-восток (преобладающая ориентация неолитических погребений Западной Сибири).

Обнаруженный инвентарь (керамика, каменный шлифованный топор, подвески в виде птичек из кости и ожерелье из резцов грызуна) характерен и для других неолитических могильников южно-таежной и лесостепной зоны бассейна р. Оби. Наличие небольшого количества погребений также присуще западносибирским неолитическим некрополям.

В могильнике Сопка-2, который раскапывал В,И. Молодин, было обнаружено 11 бескурганных неолитических могил. Сопка - это крупный по площади останец, возвышающийся над заливной поймой у места слияния рек Омь и Тартас (Венгеровский район Новосибирской области). Во время разлива он превращается в остров, окруженный со всех сторон водой. На протяжении тысячелетий он был выбран населением как удобное место для кладбища. Именно здесь, как и на острове Андреевского озера, в труднодоступном месте, вдали от поселений, в течение длительного времени люди хоронили умерших сородичей. Исключительно ценным для науки является тот факт, что некрополь раскопан полностью, причем исследования велись сплошной площадью. В результате выявлено 697 разновременных могил, культовые места и остатки разновременных поселений.

Погребения эпохи неолита могильника Сопка-2 были одиночными, парными и коллективными. У всех скелетов, в том числе и непотревоженных, отсутствовали отдельные кости. Это свидетельствует о наличии обряда вторичного захоронения: вначале умерших держали где-то на открытом месте и лишь по прошествии определенного времени их погребали. За время пребывания на воздухе часть костей могли растащить животные. Погребенные покоились на спине, в вытянутом положении, головой на северо-восток. Инвентарь аналогичен материалам с Протоки и датирован в пределах конца V - начала IV тыс. до н.э.

При раскопках могильников и поселений выявлено значительное количество каменного инвентаря: ножевидные пластины и скребки, топоры, сверла, проколки и т.д. Их изготовили местные мастера. Об этом свидетельствуют находки нуклеусов, с которых скалывали пластинки для изготовления орудий, и отходы производства - многочисленные отщепы.

Для людей, захороненных в могильниках верхнеобской неолитической культуры, как и вообще для населения лесостепной полосы Западно-Сибирской равнины, характерен смешанный антропологический состав: прослеживаются черты северных палеомон-голоидов и палеоевропеоидов евразийских степей. Судя по выполненным реконструкциям, погребенные из могильника Прорва имели крупные черты лица, широкий нос и иногда припухлые губы.

Эпоха неолита Среднего и Нижнего Приобья представлена достаточным количеством поселений и меньшим количеством погребений. Совершенно обособленно в территориальном и культурном смысле

21

по отношению к вышеперечисленному материалу стоит памятник Амня-1. Он представляет собой городище, расположенное в Нижнем Приобье, в северо-таежной зоне, и являющееся уникальным для Приобья. Раскопки проводились уральскими археологами в 1987 - 1989 гг. Городище расположено на мысе, ограждено двумя поперечными рвами и частично перекрыто более молодым энеолитическим поселением. Раскопанные жилища однотипны: площадь колеблется от 15 до 50 м2, а глубина - от 50 до 150 см. Кровля была четырехскатной, в виде усеченной пирамиды. В крыше имелось дымоходное отверстие, им же пользовались для входа и выхода. В некоторых случаях дно землянки по периметру очерчено канавками, в которые, видимо, опускалось основание деревянной обшивки стены.

Каменный инвентарь типичен для неолита. Орудия и наконечники стрел чаще всего изготавливали из местного галечника. Сохранилась архаичная вкладышевая техника. Орнамент на керамике гребенчатый и прочерченно-накольчатый. Авторы раскопок (В.М Морозов и В.И. Стефанов) отмечают оригинальность всего материала и некоторую связь его с боборыкинской культурой. Сближают эти культуры особенности керамики, сохранение вкладышевой техники и некоторые черты домостроительства. Все это свидетельствует о том, что один из элементов рассматриваемого комплекса имеет южное (по отношению к Нижнему Приобью) происхождение. Причины появления в конце каменного века укрепленного поселения неясны. Авторы раскопок полагают, что аналогии этому не известны не только в Западной Сибири, но и во всей Северной Евразии.

КУЗНЕЦКО-АЛТАЙСКАЯ КУЛЬТУРА

Была распространена на территории Кузнецкой котловины и предгорий Алтая. Она представлена только бескурганными могильниками. Мы не можем судить о керамике, поскольку в захоронениях она не встречена. Характерной особенностью этой культуры является богатый каменный инвентарь, наличие художественных произведений прикладного искусства, выполненных из кости и камня, и наскальной живописи.

Самым первым памятником стал Кузнецкий могильник под г. Новокузнецком. В нем обнаружены шесть полуразрушенных погребений с богатым каменным инвентарем, среди которого есть материал, перекликающийся с серовской культурой Прибайкалья.

Васьковский могильник, тоже расположенный в Кемеровской области, был полуразрушен. Исследование его свелось к зачистке найденных погребений и сбору подъемного материала. В одном дошедшем до нас захоронении погребенный лежал на спине, головой на восток. Он был обильно посыпан охрой. Среди инвентаря могильника надо отметить тоненькие подовальные костяные пластины с отверстием для подвешивания, каменное тесло и крупный кремневый нож, обработанный в технике отжимной ретуши (аналоги есть в Прибайкалье). Особенно интересны найденные на могильнике произведения мелкой пластики, выполненные из кости. Это голова лося и фи-

гурка медведя, стоящего на четырех лапах и имеющего крупную голову. Уникальна небольшая скульптура с развернутыми в противоположные стороны головами животных: одна из них принадлежит медведю, другая - фантастическому животному, похожему на медведя, но с длинным птичьим клювом. Все фигурки имеют сквозные отверстия для крепления. Эти находки лежали у пояса погребенного.

Носители кузнецко-алтайской культуры могли выходить за пределы своего компактного проживания. Об этом свидетельствуют погребения на берегах Новосибирского водохранилища. У с. Крутиха, близ г. Камень-на-Оби, раскопано несколько неолитических могил. Погребенные лежали на спине, головой на северо-восток. С ними найдены топоры из низкокачественного сланца и один из кремня, прекрасно обработанный шлифовкой, костяные и мелкие кремневые изделия. Среди костяных наконечников стрел встречаются наконечники с биконической головкой, типичные для Зауралья (т.н. шигирского облика). Выделяется художественно выполненная костяная фигурка рябчика или тетерева, частично покрытая насечками. В спине прорезано отверстие для подвешивания.

Погребенная в могильнике под с. Ордынское (Новосибирская обл.) женщина тоже лежала на спине, головой на северо-восток. Около головы найдено скопление мелких овальных подвесок из кости и раковин. Вероятно, они были нашиты на головной убор. Вместе с кремневыми отщепами и орудиями найдена плоская костяная скульптура, изображающая голову лося.

Таким образом, для кузнецко-алтайской культуры характерны сочетание идущих вглубь местных традиций, связи с Зауральем и определенное влияние неолита Прибайкалья, населения серовской культуры. Близкое расположение к Алтаю давало возможность получать качественное сырье для изготовления каменных орудий.

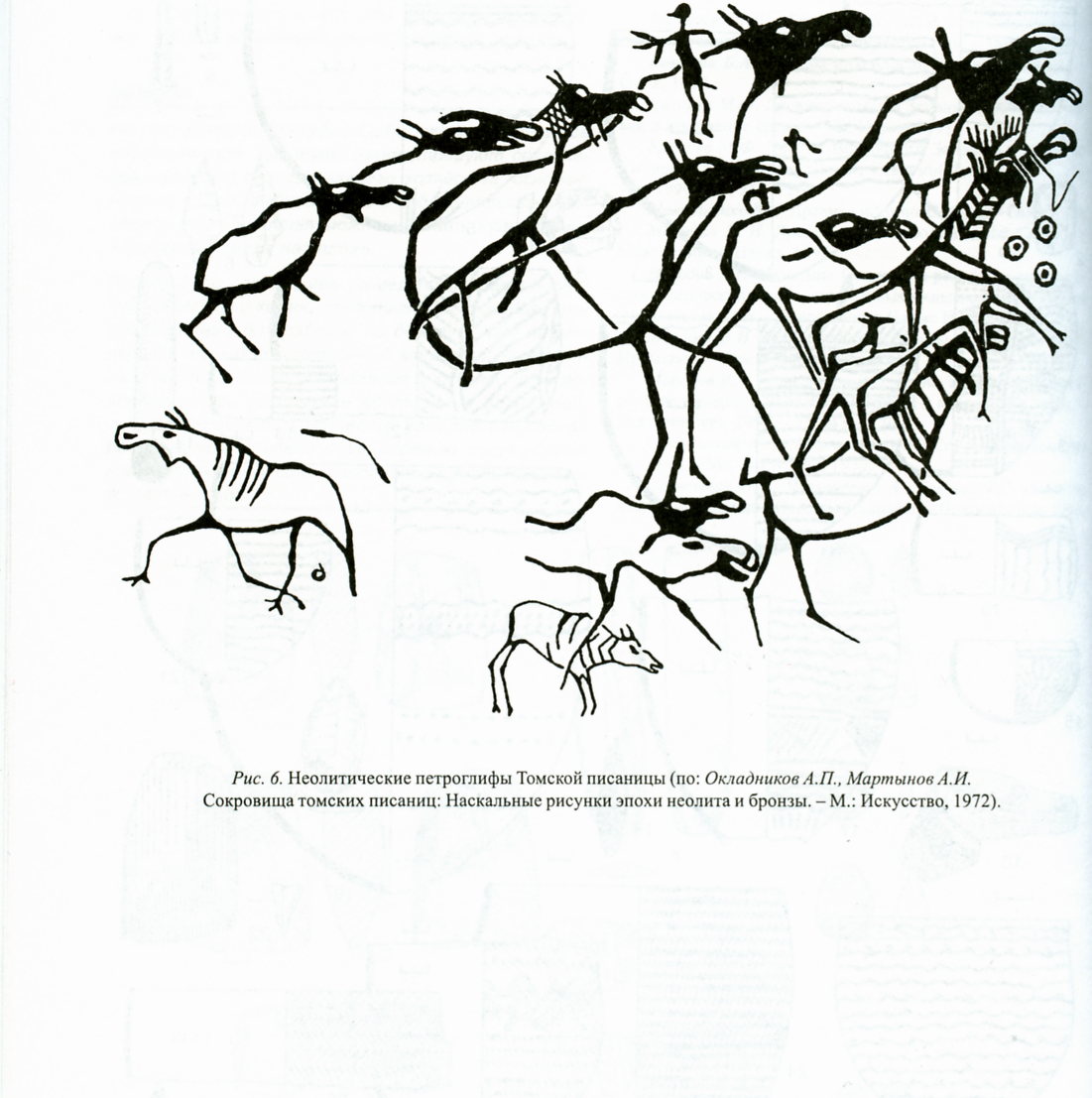

Уникальным памятником является Томская писаница, находящаяся на берегах р. Томи под г. Кемерово. Традиционное название памятника, строго говоря, не вполне точно, поскольку изображения на скале не «писались» красками, а выбивались. Петроглифы (выбивки на скальных плоскостях) расположены плотными группами на плоской вертикальной скальной поверхности, буквально выступающей из воды. Она сплошь покрыта шагающими слева направо фигурами животных, в основном, лосей. Большая часть из них относится к эпохе неолита, некоторые датируются эпохой бронзы. Первые сведения о писанице относятся к началу XVII в. и принадлежат первыми русскими землепроходцами. Впервые петроглифы были опубликованы участником академической экспедиции Мессершмидта, шведом Страленбергом. Все материалы писаницы изданы в монографии А.П. Окладникова и А.И. Мартынова «Сокровища Томских писаниц» (1972 г.).

Известны и другие писаницы - Новоромановская и Тутальская. Они расположены на берегах р. Томи, на больших камнях или скалах, подступающих к берегу. Работа по снятию копий с писаниц очень сложна, кропотлива, а порой даже опасна: многие рисун-

22

ки находятся на большой высоте. Мы остановимся в основном на материалах Томской писаницы.

Техника исполнения рисунков одинакова. Сначала на скалу специальными каменными орудиями наносили контур будущего рисунка, а потом его выбивали специальным отбойником. Часто на этом работа древнего художника завершалась. Иногда внутри очерченного контура выбивали всю поверхность камня. Встречается сочетание этих приемов: выбивалась только голова животного, а туловище намечалось контурной выбивкой. Глаза при этом не выбивали, поэтому они оставались выпуклыми. Потрясает реалистичность и художественный вкус древних мастеров. Более поздние рисунки местами частично наложены на древние изображения. Каждое поколение оставляло своим потомкам новые выбивки, которые позволяют нам заглянуть в прошлое глазами людей эпохи неолита.

Все петроглифы профильные. Лоси изображены в движении - легком беге. Вытянув вперед голову, животные передвигаются слева направо. Хорошо переданы сцены охоты. Видны петли, в которые попала нога животного, и копья, вонзившиеся в тело лося. Отдельно изображена сцена покола: при массовой переправе животных через реку люди поджидали их в засаде и расправлялись с ними. В одной из сцен часть лосей еще плывет по воде, поверхность которой изображена волнистой линией, другие животные уже выходят на берег, где их поджидают охотники с копьями. Потрясает изображение страданий умирающего животного: голова его вытянута кверху, пасть раскрыта в крике.

Помимо лосей, изображали птиц (сову и журавля), а также медведя, собаку, бегущую за зверем. Встречаются изображения самих охотников: одни держат в руках копья, другие - петли. Некоторые охотники идут на лыжах. В отличие от лосей, люди изображены схематично. Это, скорее, человекообразные существа; головы у них чаще всего звериные. Не исключено, что это изображение людей, связанных с культом и одетых при исполнении ритуальных действий в звериные маски.

Писаницы - неповторимые свидетельства о жизни, хозяйственных занятиях и верованиях людей далекого прошлого.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗАНЯТИЯ

Хозяйство всех указанных неолитических культур было присваивающим. Большую роль играла охота на лося, оленя, зайца, пушных зверей и водоплавающую птицу. Их костные остатки обнаружены на поселениях с берегов Оби и ее притоков. Охотились с луком и стрелами, а возможно, и при помощи различных ловушек. Охота имела исключительное значение в эпоху неолита. Об этом свидетельствуют частые находки кремневых наконечников стрел и копий, а также изображения на Томской писанице. Одним из основных занятий было рыболовство, чему способствовало наличие озер (в том числе проточных), рек и стариц, весьма богатых рыбой. Рыбу ловили сетями, ставили «запоры», хорошо были известны гарпуны. В конце эпохи неолита появились рыболовные крючки.

Многочисленные находки отщепов на неолитических памятниках являются свидетельством того, что орудия из камня изготовлялись местными мастерами. Как и в эпоху мезолита, они были выполнены из низкокачественного кварцита. Встречаются и изделия из более качественных пород: кремня, яшмы, хрусталя и др. Их получали из Восточного Казахстана или с отрогов Алтая. Население кузнецко-алтайской культуры, жившее в непосредственной близости с Северным Алтаем, более свободно могло изготовлять крупные орудия.

В связи с дефицитом поделочного сырья к нему относились очень экономно, поэтому многие орудия многофункциональны: они одновременно могли служить ножом, скребком или скобелем. Сломанное орудие не выкидывали, а переделывали в более мелкое. В области обработки камня были достигнуты выдающиеся результаты. Появились шлифованные орудия (прежде всего, топоры), что привело к резкому увеличению производительности труда с их использованием.

Именно с эпохой неолита в различных регионах мира, в частности, на территории Западно-Сибирской равнины, сделаны исключительные по своим последствиям технические открытия. Например, были открыты свойства спекания глины при воздействии на нее достаточно высокой температуры. Осознание и регулярное использование древним человеком этого свойства глины является исключительным по своим последствиям и принципиально отличает керамическое производство от других производств, существовавших до него.

Технологии производства различных изделий из неорганических материалов в докерамические эпохи не были связаны со структурными изменениями сырья и заключались лишь в его отборе и процессе образования формы конечного изделия. Керамическое сырье (прежде всего, различные виды глин) явилось первым неорганическим материалом, который был структурно видоизменен человеком. Подобные изменения продемонстрировали разнообразие свойств изделий, связанных со структурой вещества. Они стали возможны благодаря овладению человеком теми технологическими процессами, которые влекут за собой эти изменения. Эти открытия (особенно связанные с технологическими возможностями термического воздействия на вещество) послужили предтечей медно-бронзовой металлургии.

Керамика является исключительно важным источником для археолога. Это изделия повседневного потребления, к тому же легко бьющиеся, их затруднительно пускать в обмен. Поэтому появление керамики с новыми формами и орнаментацией чаще всего (и не только для эпохи неолита) свидетельствует о проникновении на ту или иную территорию ее непосредственных изготовителей, т.е. о перемещении групп населения. По керамике можно определить тот факт, что в отдельных случаях более позднее население развивается на базе местного, а появившиеся новые черты являются лишь развитием уже сложившихся традиций. Различные керамические комплексы отличаются друг от друга по форме, орнаментации и тех-

23

нике изготовления. Именно поэтому при описании тех или иных культур мы уделяем керамике значительное место и делаем выводы на основе ее анализа.

Выводы

На территории Западно-Сибирской равнины все неолитические культуры демонстрируют сохранение традиций присваивающего хозяйства, основанного на охоте, рыбной ловле и собирательстве, поэтому эти общества можно назвать культурами «присваивающего неолита».

Происходило дальнейшее усовершенствование техники обработки камня, появились новые орудия, приспособленные для работы по дереву. Стал применяться первый искусственный материал - керамика. Технологические достижения эпохи неолита повлекли резкое увеличение адаптивных возможностей неолитических обществ Западно-Сибирской равнины, что привело к расширению мест обитания человека в регионе, освоению им различных ландшафтных зон.

Рекомендуемая литература

Матвеева Н.П.. Матвеев А.В.. ЗахВ.А. Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям. -Тюмень, 1994.

Коников Б. А. Основы археологии Западной Сибири. -Омск, 1997.

Косарев М.Ф. Древняя история Западной Сибири: человек и природная среда. - М.: Наука, 1991.

Косарев М.Ф. Неолит Восточного Зауралья и Западной Сибири // Археология. Неолит Северной Евразии. - М., Наука, 1996.-С. 253-269.

Матющенко В.И. Древняя история Сибири.-Омск, 1999.

Молодая В. И. Древнее искусство Западной Сибири. -Новосибирск: Наука, 1992.

Молодик В.И. Памятник Сопка-2 на реке Оми: культурно-хронологический анализ погребальных комплексов эпохи неолита и раннего металла. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ, 2001. -Т. I.

Молодик В.И. Эпоха неолита и бронзы лесостепного Обь-Иртышья. - Новосибирск: Наука, 1977.

Морозов В.М.. Стефанов В.И. Амня-1 - древнейшее городище Северной Евразии? // Вопросы археологии Урала. -Екатеринбург, [993. -С. 143 ~ 170.

Окладников А.П., Мартынов Л.И. Сокровища Томских писании.-М.: Искусство, 1972.

Полосьмак Н.В.. Чикишева Т.А.. Балуева Т.С. Неолитические могильники Северной Барабы. - Новосибирск, 1989.

26